同盟の東部最前線を護る -ポーランドにおける防衛AI- (Defense AI Observatory)

MILTERMでは、世界の防衛に関わる人工知能の状況をウォッチして公開しているサイト「DAIO – Defense AI Observatory」に掲載の論稿を紹介してきている。欧州の状況については、ドイツの状況について2023年に掲載の論稿を今年2月に「ドイツにおける防衛AIの状況- (Defense AI Observatory)」として紹介した。ドイツでは、第二次世界大戦のトラウマの影響を受けた考えが根底にあることから倫理を重視した取組みに特徴がみられたという印象がある。

一方で同じ欧州のポーランドでは、2022年のロシアのウクライナ侵攻に影響を受けて2025年の国防費はGDPの4.7%になるという見込みがなされている。ポーランドはロシアとベラルーシと直接接し、常に脅威と隣り合わせの位置にあり、これも軍事分野におけるAIの適用を促進する要因になっている。NATO加盟国の最東端の国家がAIを活用して防衛力を強化していく取組みは参考になるものと考える。(軍治)

![]()

同盟の東部最前線を護る

ポーランドにおける防衛AI

Guarding the Alliance’s Eastern Frontiers

Defense AI in Poland

Rafal Lipka, Jakub Wernik, and Wojciech Dziegiel

DAIO Study 25|29

1 まとめ

ポーランドは最近、より広範なデジタル変革計画の一環として、人工知能(AI)技術を防衛分野に統合する野心的な計画を開始した。これらの取り組みは、公共機関の効率性向上への必要性と、進化する安全保障上の課題に沿ってポーランド軍を近代化させる決意の両方を反映している。国防省がこのプロセスの中核的役割を担っており、省庁間連携と制度的支援への重点が高まっている。

この取り組みにおける重要なマイルストーンとして、国防省による「ポーランド軍事AI戦略2024-2039」の公表と、サイバースペース防衛部隊内に人工知能実装センターを設置したことが挙げられる。この決定は、既存の専門知識を活用し、軍隊・産業界・研究部門間の相乗効果を確保するための、より集中化・調整されたアプローチを反映している。一方で、特に十分な資金の確保と、これらの取り組みを持続させるために必要な人的資本の構築において、依然として重大な課題が残されている。

軍事分野におけるAIの実装はまだ初期段階にあるものの、ポーランドの取り組みは主要なNATO諸国のアプローチを反映している。国防省が採択した戦略文書は、認知AI(Cognitive AI)、データ・サイエンス、サイバーセキュリティ、指揮・統制・通信・コンピュータ・インテリジェンス・監視・偵察(C4ISR)、人間機械インターフェース(HMI)、自律プラットフォームなど、幅広い研究開発アジェンダを概説している。政府は具体的な研究開発の優先課題を特定するだけでなく、「PERUN」などの国家プログラムを立ち上げ、これらの分野における国内ソリューションの開発を促進している。

同時に、サイバースペース防衛部隊構成コマンドによって既に複数のAI技術が開発・配備されており、特にサイバーセキュリティ分野において脅威検知能力の強化に活用されている。この文脈で特筆すべきは、サイバースペース防衛部隊内の専門家が現在開発中の「レギオン戦闘管理システム(Legion Battle Management System)」である。そのAI対応アーキテクチャ(AI-enabled architecture)により、ポーランド軍が運用する無人プラットフォームから提供される画像データの自動分析が可能と報じられている。さらに、無人航空機を含む運用システムへのAI統合が加速している。

これまで、国防省の広範な調達プログラムに組み込まれているため、軍隊向けAI対応システム(AI-enabled systems)の取得資金配分についてはほとんど知られていない。しかしながら、軍事向けAIソリューション開発に関連する大半の取り組みを調整する役割を担う人工知能実装センターの設立には、相当な資源が投入されている。同時に政府は、デュアルユース技術の研究開発を支援することを意図して、人工知能基金や防衛・安全保障基金といった追加的な資金調達メカニズムの準備を進めている。

AIはポーランド軍における訓練強化の主要ツールとして台頭しており、個別対応型eラーニングや自動評価から高度なシミュレーション、仮想現実(VR)ベースのシナリオ・デザインまで幅広い応用が期待される。実戦演習の代替とはならないものの、AI対応シミュレーター(AI-enabled simulators)は訓練コストとリスクを低減しつつ、指揮系統全レベルにおける意思決定能力を強化する。

AIの役割拡大は軍事教育の変革も進めており、ワルシャワの軍事技術大学などの機関ではAIをカリキュラムに組み込み、産業界との連携を拡大している。同時に国防省はMicrosoft社やOracle社を含むグローバル技術企業との提携を構築し、訓練の近代化、サイバーセキュリティ強化、クラウド・AIインフラ整備を推進。これにより防衛分野と広範な経済の両方に長期的な利益をもたらすことを確保している。

ポーランドの防衛分野に重点を置いたAI開発は、断片化が進み多国籍企業に支配されたままの国内AIエコシステム全体とは対照的である。国内企業やスタートアップが民生・軍事両用途のAIソリューションを追求しているにもかかわらず、同国は依然として外国の技術提供者に大きく依存している。国内のイノベーションを支援し官民協力を強化するための的を絞った政策と十分な資源がなければ、この依存関係は当面の間続く可能性が高い。

防衛産業、特に国有企業は追加的な構造的課題に直面している。先端技術への需要が高まっているにもかかわらず、これらの企業は依然として公共調達への依存度が高く、国際市場ではほとんど存在感を示せていない。ポーランドが主要兵器システムを外国の請負業者から調達する中、生産プロセスの自動化と製造へのAI統合の必要性は、特に同国の人口構造上の制約を考慮すると、ますます緊急性を増している。

ポーランドは防衛イノベーション政策をNATO同盟国全体の潮流に整合させ続けている。サイバー・レギオン(Cyber LEGION)プログラムやロックド・シールドズ(Locked Shields)などの国際演習における優れた実績は、同国のサイバー作戦能力の向上と民間専門家を国防に参画させる意欲を示している。これは軍事要件と国内の広範な技術コミュニティの専門知識との均衡を図る現実的なアプローチの表れでもある。

ポーランドの防衛AI戦略は実装初期段階にあるものの、同国の政策決定者が示す方向性は有望である。成功の鍵は、政府が広範な戦略を具体的な政策に落とし込み、持続的な投資を確保し、軍・産業界・学術界の緊密な連携を促進できるかにある。これらの条件が満たされれば、ポーランドは軍事AI統合における地域リーダーとして台頭し、NATO東部防衛線強化と同盟全体の防衛能力向上に大きく貢献する可能性がある。

2 防衛AIについて考える

2.1 防衛・安全保障の展望 – 膨大なニーズ、さらに大きな課題が待ち受ける

地政学的な状況は、軍事近代化の取り組みや国家の総合的な安全保障政策という広い文脈において、AI技術の実装に関するポーランドの立場を理解する上で間違いなく鍵となる。ポーランドの現在の安全保障・防衛へのアプローチは、4世紀のローマ人作家ウェゲティウス(Vegetius)に帰せられる古代ラテン語の格言「平和を望むなら、戦争に備えよ(If you want peace, prepare for war)」に最もよく要約される。

数十年にわたる軽視の後、ポーランド政府は2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて優先事項を急遽見直すことを余儀なくされ、その結果、多様な兵器システムを大規模に調達することで国家の軍事力を拡大することとなった。2025年には国防予算が約1870億ズウォティ(500億米ドル)に達し、GDPの4.7%を占める見込みで、その半分以上が防衛調達に充てられる。ポーランドは欧州で最も強力な陸上戦力となることを最終的な到達目標に、軍事力の増強を継続している。

とはいえ、ポーランドの軍事装備の買い漁りは主力戦車、砲兵システム、ミサイル発射装置、各種装甲車両といった重陸戦装備に限定されない。これには最新鋭の戦闘機、防空システム、無人航空システム(UAS)、多様な海軍艦艇、そしてポーランド軍全軍種にわたる数多くの先進戦闘システムの取得も含まれる。

これらの兵器システムの多くは、特にリアルタイムデータ処理、自律運用、脅威検知の分野において、既にAI技術を組み込んでいるか、あるいは様々なレベルで統合されるようにデザインされている。これらすべては、ポーランドの防衛能力と抑止態勢の強化を狙いとした構造改革、人員拡充、そして数多くの新たな取り組みを伴っている。この近代化と変革の取り組みは、従来の軍事的脅威への対応であるだけでなく、意思決定に高度な自動化を必要とする、データ中心の激しい戦闘空間への広範な戦略的転換への対応でもある。

したがって、AIは戦略的推進力として台頭し、軍隊の不可欠な構成要素となりつつある。これにより人的・物的資源の最適化が可能となり、新たな脅威への迅速な対応が実現される。

東方に潜む脅威は純粋に軍事的な性質のものではなく、ポーランドはインフラ、エネルギー供給、サイバースペース、さらには物理的な国境の安全保障をも脅かす数多くのハイブリッド脅威にも直面している。こうした広範な安全保障上の課題もまた、AI強化ソリューションの必要性を生み出している。

国境警備はその典型例であり、ミンスクとモスクワの敵対的な政策が近年、絶え間ない移民圧力を生み出している。ベラルーシとロシア政府は、発展途上国からの移民流入を組織的に仕組んできた。これらの人々の脆弱性を悪用し、その苦境をポーランド、バルト三国、そして欧州連合全体に対する武器として利用し、混乱と政治的不安定を生み出すことを狙いとしている。

その結果、2021年末、ポーランド政府はポーランド・ベラルーシ国境沿いに物理的障壁の建設を選択した。これには電子監視システムやその他の保安措置が伴っており、ポーランド領内への不法侵入の可能性を低減するため、ポーランドは現在もこれらの措置の開発を継続している。 2023年4月、ポーランド内務行政省は、ポーランド北東部におけるロシア国境沿いの200キロメートルに及ぶ地域においても同様の措置を実装すると発表した。

これらの移民関連の問題は、ポーランドの主要な同盟国であり隣国、かつ最も重要な経済パートナーであるドイツを含む多くの国々に影響を与えた、大陸規模の移民危機というより広範な欧州の文脈の中で捉えるべきである。2024年秋、ドイツ連邦政府は全陸地国境での検問を導入し、ポーランドとドイツ間の人の移動と物資の流通に影響を与えた。両首都間の緊張の高まりに加え、ドイツからポーランドへの制御不能な不法移民への懸念から、ワルシャワは2025年7月に同様の措置を実装した。

移民圧力によって引き起こされた内部混乱は、EUの外部国境の安全強化を狙った取り組みの重要性を浮き彫りにしている。これは欧州連合とポーランドだけでなく、ロシアとベラルーシが採用するハイブリッド戦戦術を考慮すれば、NATOにとっても極めて重要である。これらの戦術には、ポーランドのインフラや企業を標的とした意図的な破壊工作が含まれている。例えば2025年3月、ポーランド検察はワルシャワの大規模小売店を破壊した放火事件の首謀者としてベラルーシ人1名を起訴した。同個人がロシア情報機関及び特殊部隊と共謀して行動したとの報告がある。

2025年初頭から中盤にかけてポーランド各地で発生した一連の放火事件は、企業、住宅、重要インフラを標的としており、NATO東側防衛ラインの安全保障状況と、ロシア連邦による継続的なハイブリッド攻撃の可能性について深刻な懸念を引き起こしている。これらの事件は防衛分野におけるAIの開発・配備と直接関連しているようには見えないものの、その規模と頻度は明らかにポーランド政策立案者の思考に影響を与え、国家安全保障と国境保護の強化に向けた取り組みを加速させる契機となった。

2024年5月、ポーランド政府は「東の盾(East Shield)」とコードネームされた新たな構想を発表した。これは厳密に軍事的観点からポーランドの安全保障と国境防衛を強化することを狙いとしている。国家抑止・防衛計画「東の盾」は、近年のポーランド史上最も包括的な取り組みの一つと言える。その最終的な到達目標は、要塞、掩蔽壕、塹壕、地雷原、対戦車障害物、その他の重要インフラからなる防衛システムを構築し、これらを高度な監視システムで支えることにある。

政府はこの構想の防衛的性質を強調し、このようなシステムがロシアの潜在的な侵略に対する強力な抑止力となることを期待している。このプログラムがEUの総合防衛能力にとって戦略的に重要であることは、欧州委員会が2025年3月に発表した「欧州防衛白書―2030年までの準備態勢」でも認識されている。

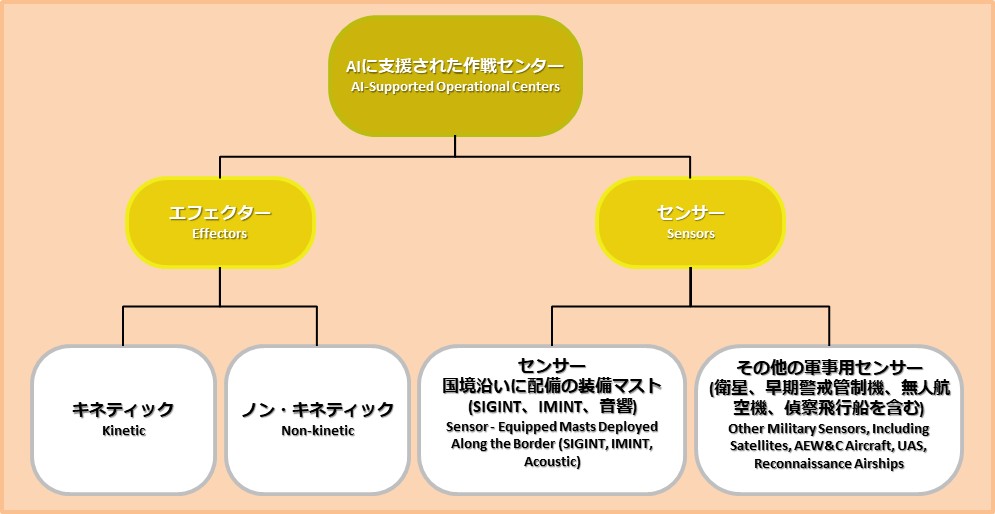

注目すべきは、効果的な国境保護には様々な種類のセンサーの統合が必要であり、これらは膨大なデータを生成するため、脅威の性質に基づいた適切な対策に関するリアルタイム分析と迅速な意思決定が求められる点である。こうした要求が、AIを多用する先進的なデータ管理システムの実装計画の主な理由の一つである(図1)。こうしたシステムは既に、ポーランド・ロシア国境およびポーランド・ベラルーシ国境の物理的障壁を支援するために配備されており、さらに高度なソリューションの追加の実装が「東の盾(East Shield)」プログラムの下で計画されていると報じられている。

図1:「東の盾(East Shield)」プログラムの選定コンポーネント概要 |

2.2 防衛AI実装に向けた戦略的アプローチ

戦略レベルにおいて、ポーランドの国家AI開発戦略は「2020年ポーランド人工知能開発政策」に基づいている。同政策の実装は、ポーランドのデジタル化と開発の取組みに関連する数多くの文書の公表に起因するものである。

これには、公共データ開放プログラム、責任ある開発戦略、紙からデジタルへのポーランド・プログラム、ダイナミック・ポーランド2020経済革新・効率化戦略などが含まれる。本戦略はまた、欧州委員会の人工知能に関する調整計画、ならびに欧州連合および経済協力開発機構(OECD)が公表したその他の戦略的提言やAI関連ガイドラインも考慮している。

この政策は、国家活動の防衛・安全保障分野を意図的に除外しつつ、2020年ポーランド共和国国家安全保障戦略で概説されている通り、民間部門が軍事部門と多分野で協力することが期待されている点を強調している。これには「人工知能を活用した自動化・ロボット化された兵器プラットフォーム」を含む、新規かつ高度に革新的な技術の開発・実装の必要性が含まれる。

ただし、この政策では、国防省を含む軍やその他の主要関係者を、AIベースのソリューションの将来の主要な利用者として言及している。例えば、国防省を、特に教育、科学研究、高度に革新的な企業との連携といった分野において、ポーランドにおけるAI開発を推進する主要な利害関係者の一つとして位置付けている。また、防衛・安全保障目的のためのAIへの国家投資を増やす必要性を強調している。

NATO東部戦線における安全保障情勢の悪化を受け、新たな国家安全保障戦略が強く期待されている。更新された戦略では、AI関連を含む複数分野における主要課題への対応と開発優先事項の概説が行われる見込みだ。2025年7月下旬現在、新戦略は2025年7月25日に政府で正式承認されたものの、最終版の公表時期は依然として不透明である。

ただし、大統領府が2024年7月に策定した今後の戦略に関する提言では、特に教育および研究開発(R&D)分野において、AIと自律システムの開発を最優先課題として位置付けている点は注目に値する。

防衛分野において人工知能に関する最重要文書は、ポーランド国防省が2024年8月に発表した「2039年までの省庁別人工知能戦略(Resortowa strategia sztucznej inteligencji do roku 2039)」である。以下、本戦略を「ポーランド軍事AI戦略2024-2039」と称する。本戦略の主たる目標は、国防省の管轄下にある防衛・安全保障分野におけるAIの開発、統合、実装である。これには以下の責任を担う専門組織の創設が含まれる。

- 省レベルにおけるAI関連施策の全調整

- 研究開発の実施、ならびに提携機関が提供する選定ソリューションの試験および実装

- 配備済みシステムの保守および運用

本報告書は、防衛関連分野におけるAI応用の包括的アプローチを提示する。具体的には、当該技術開発の戦略的背景を明示し、国防省のAI実装準備状況の現状を分析するとともに、ポーランドにおける軍事AI発展の将来像を概説する。

さらに、同省は機会と脅威を評価し、将来の主要な方向性と目標を特定するとともに、講じるべき措置を提言している。本戦略では、例えば標的選定やインテリジェンス・監視・偵察(ISR)作戦の文脈において、意思決定を支援するデータ分析におけるAIの役割を明示的に言及している。

AI技術の進歩は、サイバーセキュリティの強化やドローン・スウォーム(drone swarms)の配備を含む自律型兵器システムの開発の文脈でも強調されている。本戦略はさらに、情報戦(information warfare)におけるこうした技術の活用を指摘しつつ、AIがテロ組織を含む非国家主体や、偽情報戦役(disinformation campaigns)などの様々な形態のハイブリッド作戦に利用する可能性のある国家主体の手に渡った場合、重大な脅威となり得ることを明記している。

著者らによれば、AIを含む先進技術の実装は、強力な抑止態勢を備えた有能な軍隊を維持するための前提条件である。2039年までに、AIベースの技術は以下の分野で広く展開される見込みである。

- 攻勢作戦および防勢作戦で使用される自律型兵器システム。これらのシステムは完全自律運用が可能であるか、あるいは航法や意思決定において操作者を支援し、それによって作戦効果を高め、軍人へのリスクを低減する。

- インテリジェンス・監視・偵察(ISR)作戦におけるデータ収集と分析。AIは大量データの効果的な処理を可能にし、敵対勢力の行動を予測・評価するとともに、軍事作戦の計画策定と実行を支援する。この自動化により、軍関係者の業務負荷が大幅に軽減されると同時に、目標の探知・識別能力が向上することが期待される。

- 軍事兵站には、計画策定、資源管理、輸送、保守・修理・運用(MRO)、サプライ・チェーン管理が含まれる。AI技術の実装により、人的ミスに関連するリスクの大幅な低減と、兵站業務の費用対効果の向上が期待される。

- サイバー作戦は、サイバースペースにおける防御的行動と攻撃的行動の両方の効果を高める。

- 人材育成は、より効率的で適応性が高く、個別化されたデータ駆動型のアプローチを通じて行われる。

- 軍事意思決定、特にデータ分析と状況認識の強化を通じ、正確な評価と提言を提供することで、戦術・作戦・戦略レベルの判断を支援すること。

軍事用AIシステムに対する敵対的なサイバー作戦や潜在的な故障・エラーなどの脅威に加え、本戦略は軍事目的でのAIベースのソリューション開発・実装における法的・道徳的側面の重要性を強調している。

人工知能(AI)、自動化、自律システムの研究開発は、2023年1月10日付大臣決定第2/Dln号により導入された「2021-2035年度国防省研究優先課題(Priorytetowe kierunki badan naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035)」の主要テーマである。この文書は、ポーランドの軍事AI戦略の最終的な形に間違いなく影響を与えている。

その主たる目標は、ポーランドが2030年代半ばまでに必要な防衛能力を確保するために、ポーランド軍内で開発・実装すべき重要技術を特定することである。この文書は、AIおよび関連技術の開発を、国防省が掲げる広範な研究開発優先事項リストの最上位に位置づけている。著者らは、AIの指揮・統制・通信・コンピュータ・インテリジェンス・監視・偵察(C4ISR)システムへの統合を含む、AIの複数の潜在的な応用例を強調している。

AIはまた、仮想現実(VR)および拡張現実(AR)技術を活用した訓練プログラムやシミュレーターにおける主要な推進力として構想されており、兵士の戦闘準備態勢を強化し、高度な兵器システムの維持管理に関連する能力を向上させる費用対効果の高い手段を提供する。その他の応用分野としては、衛星システムなどの宇宙技術や、戦闘医療における革新などが挙げられる。

ポーランド軍におけるAI実装の広範な構想は、多くの応用分野が機密扱いであるため一部不明確または未指定となっているものの、ワディシュワフ・コシニャク=カミシュ(Wladystaw Kosiniak-Kamysz)ポーランド国防相の次の言葉に最もよく要約されている。

我々はサイバーセキュリティを構築するだけでなく、敵対者や競争者に先んじることを狙うと同時に、善意ある国家連合のリーダーとなることを目指している。この連合は、革新的で効果的なソリューションに支出を配分する国々で構成される。我々は変革への支出においてNATO記録保持者である。変革とは単に装備を購入することではなく、デジタル・セキュリティへの投資であり、人工知能の実装である。

数年後には、人工知能なしでは機能できない軍隊は存在しなくなるだろう。我々はこれを十分に認識している——おそらくこの地域や世界の他の国々よりも強く認識している。人工知能の実装なしには、兵士の訓練、兵站上の意思決定、作戦の実施、戦場の管理は不可能になることを我々は知っている。

最後に、AIの応用がポーランドの待望の「デジタル化戦略2035」の主要構成要素の一つである点は特筆に値する。公開されている草案に基づけば、同戦略は先進的デジタル技術実装の経済的・産業的影響に主眼を置いているため、AI実装の防衛関連側面には触れない可能性が高い。

しかしながら、本戦略はサイバーセキュリティや公共行政などの分野におけるAIの適用重要性を明確に強調すると同時に、これらの技術の民生・軍事両用性という性質を踏まえ、民間部門と軍事部門の連携を促進している。

2.3 防衛・安全保障目的におけるAI実装の準備

政府文書——特にポーランドの「軍事AI戦略2024-2039」——は、国防省および軍隊がAIを活用した様々な技術を実装する準備態勢を強く重視している。これは作戦の到達目標第1項「国防省における人工知能実装の準備」に明記されている通りである。

同省のアプローチは主に「人間の認知能力と創造性を機械の分析能力と速度と組み合わせ、既存の能力を増幅させる」という人間と機械の協働(HMT: human-machine teaming)のコンセプトに基づいている。これは同省およびポーランド軍内におけるAIの補助的役割を強調するものであり、人間が最終的な意思決定者であり続け、こうした技術の使用に伴う結果に対する全責任を負うことを示している。

皮肉なことに、この分野で政府が直面する最大の課題の一つは、熟練した民間人材と軍要員の確保である。これには、現行の省庁職員の能力と、高度な技能と知識を備えた人材を政府が惹きつける能力の両方が含まれる。本戦略は、AI実装の技術的、運用的、倫理的、法的側面における要員の能力向上を狙いとした一連の行動計画を提示することで、これらの課題に対処する。

後者に関しては、省は既存の法規及び運用手順を見直し、特に指揮・統制(C2)の特定側面が当該システムに委譲される可能性のある状況において、AI統合に適応させる必要性を認識している。同文書はまた、専門家を維持し必要な技能・専門知識を有する職員を採用するための措置を概説し、雇用慣行をサイバーセキュリティ分野で適用されるものと整合させることを推奨している。

特筆すべきは、現時点において国防省が、ウクライナ紛争の継続によって高まる自発的な兵役への関心と、国民の防衛・安全保障問題への関与の増大を活用できる点である。過去2年間で国防省への志願者は大幅に増加し、政府は年間募集枠の拡大を余儀なくされている。しかしながら、こうした動向がAI分野の専門家募集に好影響を与えるかどうかは依然として不透明である。

複数のドメインに同時にAIを配備するという野心的な計画を踏まえ、国防省は現在および将来のニーズに対応できる十分な計算能力を確保するため、ICT(情報通信技術)インフラの更新も必要となる。これにはクラウドベースサービスの実装、機密扱いのオンプレミス・システムの開発、データセキュリティを保護するための新たな手順の確立が含まれる。

後者は特に重要である。なぜなら、同省向けのAIソリューション開発には研究機関や民間企業が関与し、高度に機密性の高い情報へのアクセスが必要となるためだ。これは近い将来、重大な課題となるだろう。特に、特定のAIシステム開発に必要な匿名化され安全なデータベースが存在しないとの報告があることを考慮すると、なおさらである。

国防省及び軍隊の組織的準備態勢には特に重点が置かれている。国防省は、参謀本部を含む組織構造内に専門部署を設置し、特に他省庁や国際パートナーとの連携を要するAI関連プロジェクトを効果的に調整する計画を策定した。同時に、本戦略では防衛分野におけるAI配備の技術的・技術的側面を担当し、この分野における研究開発の取組みの調整を担う「AI実装センター」創設のコンセプトを導入している。

戦略は、AI対応軍事システム(AI-enabled military systems)の運用において国内法・国際法(国際人道法を含む)および倫理規範を遵守することの重要性を繰り返し強調しているものの、この点に関する具体的な考慮事項についてはほとんど詳細を明示していない。同文書は、戦闘システムへの意思決定権限の委譲、特に選定目標を破壊するためのキネティックな手段の使用に関連する倫理的課題を明示的に認めている。

しかしながら、軍事分野におけるAIの開発と実装は、2023年「人工知能及び自律システムの責任ある軍事利用に関する政治宣言」の規定に準拠することを改めて確認する。ポーランド政府は当初、支持の含意が不明確との報告を受けて署名に消極的であったものの、省庁間協議を経て最終的にこの宣言を支持したのである。

また、ポーランドでは既存の法規制が段階的に適応されているものの、2024年EU人工知能法と国内規制を完全に整合させる専用のAI法をまだ制定していない点にも留意が必要である。ポーランドのAI法案は2024年末に公開され、2025年2月にパブリック・コメント(public consultation)が終了した。2025年8月現在、改訂草案が公表され、AI開発・安全保障庁の設置が規定されている。

3 防衛AIの開発

国防省が提唱するAIの開発・実装のコンセプトは、作戦上の到達目標第2項「人工知能のスケーラブルな実装」に示される通り、採用ソリューションのスケーラビリティを主軸としている。AI技術の革新的かつ急速な進化の性質、ならびに省と他省庁・産業界を含む多様な主体との連携の必要性を踏まえ、変化する能力と将来的な応用可能性の文脈においては、実践を通じた学習アプローチが最適とみなされる。

著者らは、機械学習アルゴリズムのテスト、検証、妥当性確認の手順を確立する必要性を強く強調しており、これには開発者の積極的な関与が求められる。こうした要因を考慮し、当省は、より単純なモデルを用いた実験を通じて、体系的でありながら漸進的かつ進化的なアプローチによる新たなソリューションの開発を推進する方針である。

このハイブリッド・アプローチ(オンプレミス・システムとクラウド・アーキテクチャを活用した商用AIソリューションなどの組み合わせ)は、防衛分野におけるAIイノベーションの成長を効果的に促進すると期待されている。さらに政府は、開発者、調達機関、将来のシステム運用者を含む全ての主要関係者をこのプロセスに参画させる計画である。これには開発・運用・セキュリティ(DevSecOps)の原則を開発および実装ライフサイクル全体に適用することが含まれる。

ポーランドがAI実装プロセスの加速化に取り組む背景には、2019年に大臣決定に基づき2022年に創設されたサイバースペース防衛部隊の経験が活かされている。さらに、前述の人工知能実装センター(2025年に設立準備を開始)は、サイバースペース防衛部隊構成コマンドの枠組み内で活動する。これにより、少なくともセンターの初期運用段階においては、必要な専門知識を持つ専門家へのアクセスを確保できる。その主な目標は、軍事作戦の主要分野におけるAI技術の実装であり、具体的には以下の分野を含む:

・インテリジェンス・偵察データの分析

・自律戦闘システムの開発

・意思決定支援と物流最適化

・軍事的適用における利用可能なAI技術の検証と実装。

当該部隊がサイバー作戦の全範囲(full spectrum)を遂行する能力を有し、高度な専門性を備えた人材を惹きつける能力を考慮すると、政府の計画は根拠が十分であり、ポーランドのニーズに適切に適合しているように見える。同時に、軍内にこのような組織を設立することに伴うリスクを大幅に低減している。

これはまた、デジタル化とAIの分野における主要なNATO加盟国の最近の動向に対するポーランドの政策決定者の認識を示している。例えば、米国、英国、その他多くの国々では、専用のAI開発・実装センターが設立されている。

3.1 研究開発の優先事項

ポーランドの軍事AI戦略2024-2039(ポーランド軍及び国防省におけるAIの開発・実装に関する政府方針の主要なロードマップを示す)の公表に先立ち、国家研究開発センターは2023年11月に「PERUN」プログラムを開始した。

本取り組みの主たる目標は、国防省の「2021-2035年度防衛研究開発重点計画」に示された防衛・安全保障分野において、産業界・研究機関・学術界の連携を通じた革新的プロジェクトの開発を支援することである。特筆すべきは、本プログラムの6つのテーマ領域が、AI技術の開発及び防衛システムの自動化に直接関連している点である。

これには、サイバーセキュリティ、インテリジェンス、監視、偵察、ドローン・スウォーム(drone swarms)、そして有人・無人連携と呼ばれる技術が含まれる。後者は、人間が操作するプラットフォームと自律システム間の協力効果を高めることを狙いとしている。これらのプロジェクトから期待される成果には、とりわけ以下が含まれる:

- ICTシステム内におけるセキュリティ関連プロセスの自動化へのAIの実装

- デジタル・データの分析による偽情報の対策:ディープフェイク・コンテンツの検出

- ISRデータ解析の自動化

- 有人システムと連携して動作するドローン・スウォーム向けのAI対応通信プロトコル(AI-enabled communication protocols)の開発

「PERUN」プログラムの実装は、ポーランドにおける革新的防衛技術の推進に向けた漸進的かつ段階的なアプローチを反映している。これは、2022年に終了した前身の「SZAFIR」プログラムと比較して大幅な改善を示すものである。「SZAFIR」プログラムは、急速な技術進歩やウクライナにおける継続的な紛争から得られた知見を十分に考慮しておらず、時代遅れと見なされていた。

強調すべきは、国内のハイテク革新開発を加速させることを狙った国家資金によるプログラムの必要性が、ポーランドにおける限られた研究開発資金調達機会、国際的に極めて競争の激しい環境、そして同様の国際的取り組みによる制約から生じている点である。これら全てが多くのポーランド企業にとって深刻な課題となっている。

これは、ポーランドの国有防衛企業の場合に特に当てはまる。これらの企業は、公共調達に大きく依存しており、GROM/PIORUN 携帯型防空システムを製造する Mesko社などごく一部の例外を除き、はるかに規模が大きく、技術的にも進んだ競合他社との競争により、国際市場では事実上存在感がない。したがって、国内ソリューションの開発を促進し、産業の競争力と長期的なイノベーション創出能力を高めるためには、こうしたプログラムの確立が不可欠である。

特筆すべきは、「PERUN」プログラムの正式な要件に基づき、約200件のプロジェクトが肯定的に評価されている点である。これらの取り組みは機密扱いであるため、現在提出されたAI関連申請の正確な数を特定することは困難である。しかし、参加コンソーシアムのリーダー及びメンバーから成る申請者の範囲には、大学、研究開発機関、民間企業及び国有企業が含まれており、プロジェクトリーダーとして活動する公立軍事大学による申請が相当数を占めている。

「PERUN」プログラムは2033年まで様々な研究開発プロジェクトを支援することを意図しているが、その範囲と内容は国防省の戦略的かつ長期的な研究優先事項を完全に反映しているわけではない。AIの開発と実装に関するこれらの長期計画は、「国防省研究優先事項(2021-2035年)」に概説されている。この計画の最も重要な構成要素と、それらがポーランド軍隊の機能に及ぼすと予想される影響は、表1に示されている。

表1:国防省が選定した2021-2035年度におけるAI分野の研究重点課題

| 研究分野 | 軍隊への影響 | 研究開発資金調達へのアプローチ | 期限 |

| 認知AI

Cognitive AI |

・機械学習のための効率的なメカニズムの確立

・効果的な意思決定のための新たなアルゴリズムと手順の開発 ・サイバー脅威の検知と対策のための自動化ソフトウェア・ソリューションの構築 |

国家および国際的な研究開発プログラム | 2035 |

|

データ・サイエンス Data Science |

・ビッグデータ分析を活用し、データセット間の隠れた関係を解明する

・作戦上のニーズや課題に対するソリューションの特定効率を向上させる |

国家および国際的な研究開発プログラム | 2033 |

| 指揮・統制(C2) | ・指揮・統制プロセスの支援

・兵站の効率化 ・運用コスト全体の削減 |

国家および国際的な研究開発プログラム | 2035 |

| サイバーセキュリティ | ・サイバー領域における作戦の安全確保

・サイバー脅威検知の効率性向上 ・サイバー脅威への対抗措置の自動化 ・攻防両面のサイバー作戦の有効性確保 ・収集データ及び作戦経験に基づく新たなソリューション開発能力の強化 |

国家研究開発プログラム | 2035 |

| ISR

(インテリジェンス、監視、偵察) |

・画像データ解析に必要な時間の短縮

・脅威検知システムの有効性向上 ・音声・テキストデータのコンテンツ解析を可能にし、システム能力を強化 |

国家研究開発プログラム | 2030 |

| 効率的なヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)の開発 | ・兵士と無人プラットフォームで構成される部隊を指揮する指揮官の状況認識能力の向上

・効果的な人間と機械の協働(HMT)の実現 ・無人プラットフォーム制御システムの人間工学的な強化 |

2028年国立研究開発センターのプログラム | 2028 |

| 開発プラットフォーム | ・自律型システムの人的エラーに関連する運用リスクの低減

・戦闘地域からの兵站・医療後送の効率向上 ・偵察能力の強化 ・作戦中の軍人の安全性の向上 |

国立研究開発センターのプログラム及び欧州防衛庁(EDA)及び欧州防衛基金(EDF)の枠組み内における国際コンソーシアムを通じたプログラム | 2028 |

表1は、ポーランドの人工知能関連研究開発(R&D)の優先事項の大半が、主に国内資金源に依存すると予測されていたことを示している。ただし、欧州防衛庁(EDA)や欧州防衛基金(EDF)といった国際枠組みへの参加も想定されている。特筆すべきは、ポーランドの国営企業が過去にEU専用資金の申請において重大な課題に直面してきた点である。例えば、弾薬生産支援法(ASAP)の下では、製造基盤の拡大のためにわずかな資金調達に成功したのは、ポーランドの企業ではDezamet社のみであった。

ポーランドの機関は一般的に欧州防衛基金(EDF)資金によるプロジェクトへの参加に関心を示しているが、過去の参加者の大半は研究開発機関、大学、および大規模なコンソーシアムの下請け企業として関与する民間企業であった。2024年時点で欧州防衛基金(EDF)枠組み内におけるAI関連研究開発プロジェクトを実施するコンソーシアムにポーランド企業が参加していない状況は懸念される。

ただし、ポーランドの2機関―WB Electronics社(WB Group社)と軍事技術大学―が欧州防衛基金(EDF)の2023年度人工知能展開可能エージェント(AIDA)プロジェクトに参加している点は注目に値する。これは、ポーランド企業における欧州防衛基金(EDF)の革新的プロジェクト支援に関連する機会の認識が高まっていること、そして民間セクターと学術界がこうした資金調達を成功裏に確保する能力を有していることを示している。

3.2 ポーランドの防衛AIエコシステム概要

ポーランドにおけるAIベースのソリューション開発の現状は、主に指揮・統制・通信・コンピュータ・インテリジェンス・監視・偵察(C4ISR)および関連プロセスの自動化に焦点を当てているように見える。ただし、AI支援型自律システムの開発など、その他の革新技術も追求されている。

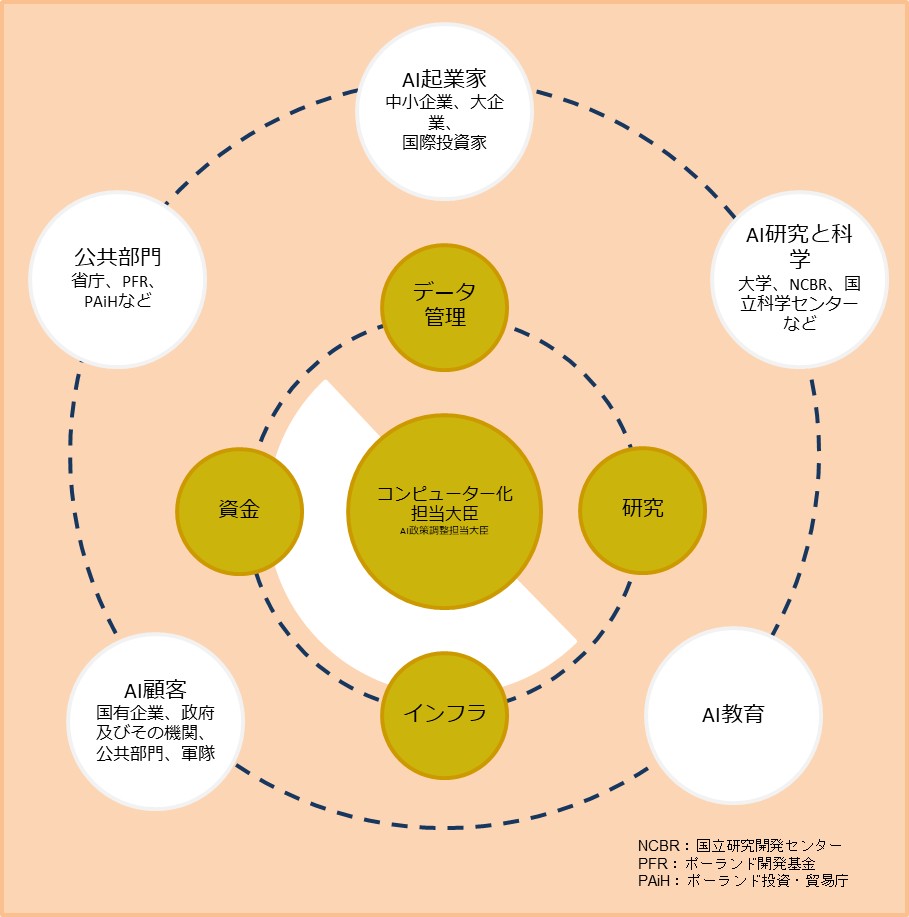

より広範なAIエコシステム(図1)は比較的多様性を保っており、防衛企業やデュアルユース技術に特化した企業に加え、スタートアップやポーランドにおけるこうしたイノベーションの成長を促進するために設立されたその他の組織も包含している。ポーランド兵器グループ(PGZ、Polska Grupa Zbrojeniowa)傘下の国有企業とスタートアップ間の連携も確認されており、防衛・安全保障分野におけるAIの開発・実装が、新興ポーランド企業に新たな機会をもたらす可能性を示唆している。

国防省のAIエコシステム開発に関する見解は、同省イノベーション部門責任者であるマルチン・ゴルカ(Marcin Gorka)准将の言葉に最もよく表れている:

我々の到達目標は、軍のニーズに応え、防衛産業と連携した技術開発を支援するイノベーション・エコシステムを構築することである。安定性と包括性は我々にとって重要である。国防省は、国家安全保障の強化に適応可能な民間技術に門戸を開いている。デュアルユース適応投資(IDA)プログラムは、我々がイノベーターとの協働に準備が整っていること、そして彼らに軍隊のニーズをより深く理解してほしいという意思を示すものである。

図2:2020年ポーランドAI発展政策に基づくポーランドのAIエコシステム |

企業

このセクションでは、主にポーランドの事業体、あるいは創業者の経歴、起源、ポーランドでの事業規模などを通じてポーランド市場と強いつながりを持つ企業に焦点を当てる。とはいえ、ポーランド政府が数多くの多国籍テクノロジー企業やその他のグローバル企業と協力していることは重要であり、これらはポーランドの防衛AIエコシステム全体の様相を形作る上で疑いようのない存在である。これまでにGoogle社、Microsoft社、Oracle社、Intel社との間で協力協定が締結されている。行政やその他の公共サービスへの応用可能性を秘めたAIベースのサービスは、Accenture社を含む主要コンサルティング企業によっても推進されている。

その他の顕著な例としては、国際的な防衛産業請負業者が挙げられる。彼らは戦闘プラットフォームにAIを統合するだけでなく、スマート・ファクトリー技術を実装することで防衛システムの製造プロセス自体を変革している。こうした事例は、AIエコシステムの全体像を把握することがいかに困難かを示している。なぜなら、多様な用途において、こうした技術を様々なレベルで採用する企業が絶えず増加しているからだ。

この傾向は、世界市場で確固たる地位を築いた多国籍企業との激しい競争に直面せざるを得ないポーランドの意思決定者や地方自治体の視点に直接的な影響を与える。同時に、適切にデザインされた調達プログラムやオフセット協定を通じて、ポーランド軍に利益をもたらし、国内防衛産業の変革を支援し得る新たな協力枠組みの機会も創出している。

国内開発ソリューションの代表例として、現在運用段階に移行中の「レギオン戦闘管理システム(Legion Battle Management System)」が挙げられる。これは前述のサイバースペース防衛部隊構成コマンドによって開発されたもので、同コマンドはポーランド軍の専門部隊としてサイバーセキュリティとAI実装を担当している。

さらに、AIはポーランドで最も成功した民間防衛企業の一つであるWB Group社が開発したEyeO AirシステムおよびEyeO Landシステムに統合されたと報じられている。同社は特に無人航空システムで知られている。これらのシステムは、目標の識別、分類、追跡、脅威評価のプロセスを自動化するようにデザインされており、これによりオペレーターの状況認識を大幅に向上させると同時に作業負荷を軽減する。

これらはポーランド軍が運用する射撃管制システムおよび戦闘管理システムとの統合準備が整っていると報じられている。また、WB Group社が欧州防衛基金の資金提供を受けるAIDA(人工知能展開エージェント)プロジェクトに参加する唯一のポーランド企業である点も特筆に値する。

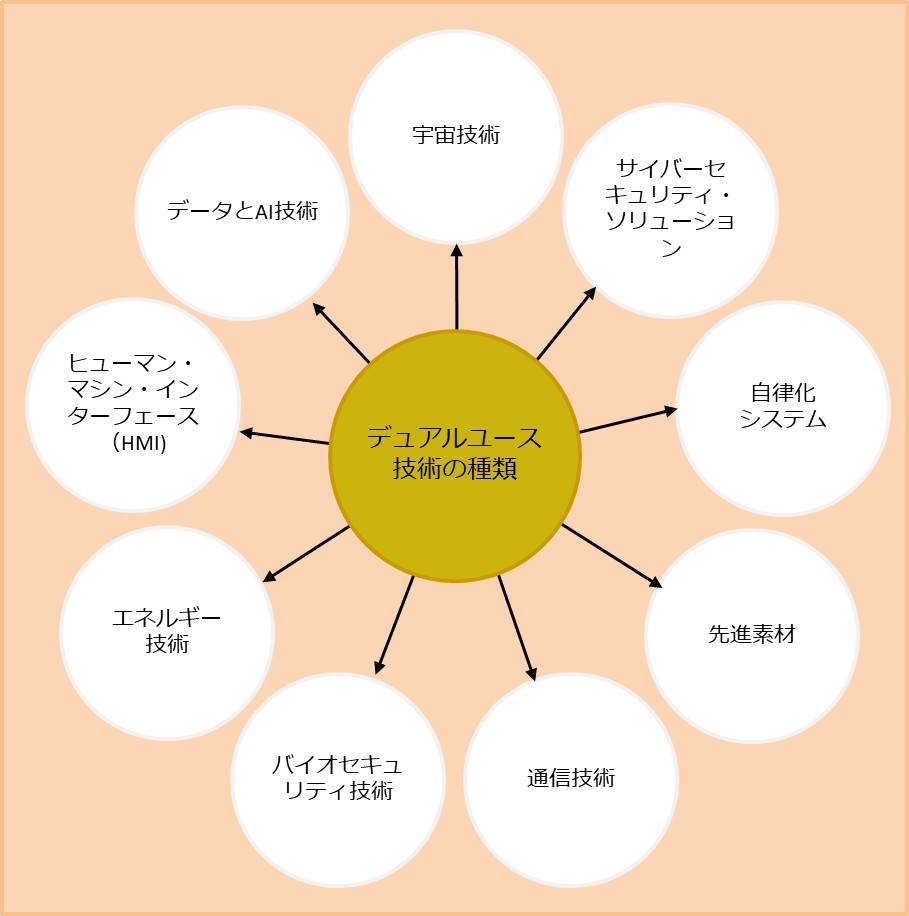

AI競争は、こうしたソリューションの開発に特化するスタートアップや、AIと他技術の融合領域で活動する企業を数多く惹きつけている。ポーランドもこの潮流を反映しており、同国発祥の企業や欧州市場での存在感を強化するため主要都市に拠点を置く企業が多岐にわたる。その結果、ポーランドのスタートアップシーンは特に活況を呈している。特にAIが「二重用途技術」に分類されることを考慮すると、これは顕著である。つまり、高い投資収益率を提供すると同時に、軍事・民間分野を横断する多様な応用可能性を兼ね備えているのだ。

その一例がDigica社であり、同社はドイツ、英国、米国、ポーランドに事務所を構えている。同社は医療や防衛を含む複数分野で幅広いAIベースのサービスを提供しており、そのソリューションは複数のNATO加盟国で実装が進められていると報じられている。2024年、Digica社はポーランド兵器グループの子会社であるPIT-RADWAR社から、同社のレーダー・システムを含むハードウェアの能力強化を狙いとしたAIソリューションの開発契約を獲得した。

DataWalk社はポーランド発祥の企業であり、現在はポーランドと米国に事務所を構えている。同社は著名な米国企業パランティアの代替企業として自らを位置付けており、米国拠点の競合他社ほど知名度は高くないものの、米国司法省マネーロンダリング・資産回収課(MLARS)、 米国防総省、米国務省、さらに欧州・アジア・アフリカ・南北アメリカ地域の多数の公表済み及び非公表の企業・公共機関向けにソリューション開発契約を獲得するなど、数々の成功を収めている。同社は「大規模かつ多源情報に基づく捜査・データ分析におけるパターン・関連性・異常値の可視化」を専門とし、軍事分野における意思決定支援への応用可能性を秘めている。

AIと機械学習は、ポーランド企業アドバンスト・プロテクション・システムズ(APS)社が開発した対ドローンシステム「SKYctrl」の主要技術にも採用されている。「SKYctrl」システムは、3D MIMOレーダー、AI支援型追跡・識別システム、妨害装置などを統合し、ハードキル・システムとの統合準備が整っていると報じられている。

特筆すべきは、このシステムが2022年という早い段階でウクライナにおいて実戦試験を経ている点である。この実績により、同社の製品はポーランドだけでなく、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オタールの軍隊にも採用されるに至った。「SKYctrl」の軍事用途が最も注目を集めているが、同システムは空港、発電所、政府庁舎など様々な重要インフラの保護にも展開可能であり、敵対的なドローンが脅威となる可能性のある多くの追加的な応用事例が存在する。

防衛・安全保障分野におけるAIの開発と実装は、比較的新しい企業やスタートアップだけの領域ではない。確立されたポーランドのテクノロジー企業も、こうした技術への投資を拡大している。例えば、1987年に設立されたポーランド企業TELBUD S.A.社は、「ARGUS」ブランドのもとでPSIM(物理的セキュリティ情報管理)クラスのシステム群を開発し、商業化に成功している。

この技術の公開されている応用例の一つは、ポーランドとロシアの国境、およびポーランドとベラルーシの国境沿いに設置された各種防護・保安システムの統合である。同システムは、ポーランドの航空交通管理を担当するポーランド航空航行サービス庁にも採用されている。ポーランドでこうしたソリューションを開発している企業のリストはさらに長く、開発や商業化の段階が異なる様々な製品・サービスを提供する、数多くの老舗技術企業やスタートアップが含まれている可能性が高い。

ただし、情報へのアクセスが限られているため、上記の事例はポーランドの防衛AIエコシステムにおける参考事例と捉えるべきであり、この分野で活動する企業の完全なリストとはみなすべきではない。また、現在開発中の特定のAI技術が将来的にデュアルユース用途を持つ可能性がある点にも留意する必要があり、この点における国内企業の潜在力を完全に評価するには、より広範な市場分析が求められるだろう。

ポーランドでは今後数年間に防衛専門企業がますます増え、特に民間企業と国営企業の両方と提携できる比較的小規模な企業による新技術やソリューションの開発が進むことが予想されるため、こうした企業の出現は、この分野の成長に貢献する他の非営利組織をより深く理解する必要性を強調している。

図3:デュアルユース技術の種類 |

研究技術機関

ポーランドの防衛研究開発エコシステムにおいて、科学・高等教育大臣の直接監督下で活動する政府執行機関である国立研究開発センター(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR)の役割を強調することが極めて重要である。

国立研究開発センター(NCBR)は、科学機関と企業間の協力促進、ならびに関連研究開発プロジェクト(前述の「PERUN」プログラムなど防衛・国家安全保障関連を含む)への資金提供を担当している。

トゥカシェヴィチ(tukasiewicz)研究ネットワークは、ポーランド全土に20以上の専門研究機関を擁する組織であり、同国のイノベーションと技術進歩を促進するために設立された公的機関の顕著な事例である。防衛及び国家安全保障分野における研究開発は、同ネットワークが活動する様々な領域の中でも最優先事項と位置付けられている。

2025年半ば、トゥカシェヴィチ(tukasiewicz)のAI研究所がシレジア地方のカトヴィツェに正式に開所した。これはAIとサイバーセキュリティ分野の研究開発プロジェクトを調整するネットワークの専門部門として設置された。同研究所は主に経済全体へのAI実装とポーランド中小企業のデジタル化支援に注力する見込みだが、その設立は公的機関がAIエコシステムの育成とポーランドにおけるビジネス変革推進の重要性を認識していることを示している。

追加の研究活動では、説明可能なAIの開発に取り組んでいる。これは意思決定プロセスが完全に透明で、人間のユーザーが容易に理解できるアルゴリズムの創出を狙いとする。ワルシャワ軍事技術大学(WAT)の研究者らは現在、医療分野における診断精度向上のためにこうしたソリューションの実装を進めており、これにより医療システムの効率化が図られる可能性がある。さらに、戦闘医療分野におけるさらなる進歩を可能にする可能性も秘めている。

これらの技術は、幅広い医療分野に具体的な影響を与えるだけでなく、AIベースのソリューションの信頼性を向上させ、それらへの信頼を強化する可能性がある。ワルシャワ軍事技術大学(WAT)の科学者たちが実施しているその他の研究プロジェクトには、衛星画像分析のためのAIアルゴリズム、道路交通管理ソリューションのデザイン、ディープフェイク・コンテンツを検出するAI支援技術の開発、脅威検出効率の向上を狙いとした自動化されたサイバーセキュリティ・ソリューションの構築などが含まれる。

防衛AIの将来の研究開発において、二つの新研究所が鍵となる。第一に、デジタル化大臣と国防大臣の共同監督下にある閣僚会議は、2025年2月に「IDEAS研究所」を設立した。同研究所はAI研究を実施し、医療・防衛・公共行政分野への応用を主軸とする。ただし立法過程で指摘された通り、研究機関としての法的地位には一定のリスクと運営上の課題が伴う。加えて初年度に割り当てられた公的資金の水準が、重大な障壁となっている。

第二に、人工知能実装センター(CISI)は、研究開発プロジェクトの調整、軍・学界・産業界間の連携促進、そして最終的には防衛AIの進展に向け市場で入手可能な商用製品・サービスの評価をタスクとして担っている。

ポーランド・サイバー・コマンドのカロル・モレンダ(Karol Molenda)少将によれば、同センターは新たな研究開発拠点として機能することを意図したものではなく、主に他機関が開発した技術の実用化と応用を主眼とする。これにより、こうした技術の実戦配備までの時間を大幅に短縮できる見込みだ。また、同センターはポーランド軍の有人・無人戦闘プラットフォームから得られるデータを統合し、作戦状況認識能力の向上を図る。

同センターの設立は、ポーランドにおける研究開発プロジェクト実施に関連する主要課題の一つに対処する可能性がある。ポーランドの研究開発支出は他の主要欧州諸国と比較して依然として比較的低い水準にある(例えば2023年時点でポーランドの研究開発支出はGDP比1.56%に留まる一方、スウェーデン、ベルギー、オーストリア、ドイツ、フィンランドなどの国々は3%以上を支出している)。しかし、主な障害は資金の効率的な活用と科学プロジェクトの商業化にある。

この状況に寄与している構造的問題は本報告書の範囲を超えるものであるが、同センターの存在が、実用化されない数多くのソリューションの一つに終わるのではなく、成功裏に実装されるプロジェクトの割合を大幅に増加させる可能性がある点に留意することが重要である。

追加のエコシステムの要素

注目すべきは、ポーランドがDIANA(北大西洋防衛イノベーション加速器)などの同盟国主導の取り組みにも積極的に関与している点である。2024年には、クラクフ・テクノロジーパーク(KPT)と「AGH科学技術大学」が、国防省イノベーション局と緊密に連携して活動する「FORTクラクフ」の設立を発表した。

「FORTクラクフ」の創設は、AIを含む革新的なデュアルユース技術に特化したスタートアップを支援することに焦点を当てていることから、NATO加盟国の防衛能力と復元性を大幅に強化し得るものであり、ポーランドのAIエコシステムの発展における重要なマイルストーンとなる。

これらの機関は、「AGH科学技術大学」の先進的な研究開発インフラを活用し、スタートアップ企業に事業開発の専門知識と技術的加速を提供する。クラクフのアクセラレーター拠点に加え、ポーランドには7つの専用「DIANAテストセンター」が設置されている。これには地理空間・衛星分析センター(CENA-GIS)、自動化・計測産業研究所(PIAP) (トゥカシェヴィチ(tukasiewicz) – PIAP)、トゥカシェヴィチ – EMAG、ポズナン・スーパー・コンピューティング・ネットワーキング・センター(PSNC)など)を「DIANA」プログラム参加の革新者向けに提供している。

これらの施設は、新技術評価に必要なインフラだけでなく、専門的な人材の知見も提供している。例えばポズナン・スーパー・コンピューティング・ネットワーキング・センター(PSNC)は、航空宇宙研究所を運営しており、格納庫、研究施設、訓練場を備え、無人航空機・地上車両、AI応用技術、サイバーセキュリティ、量子コンピューティング・ソリューションなどの技術試験を実施している。一方、「トゥカシェヴィチPIAP」は、AI駆動型ロボティクスや無人システムなどの分野を専門としている。

上記機関に加え、軍事技術研究所(Wojskowy lnstytut Techniki lnzynieryjnej, WITI)、装甲・自動車技術研究所(Wojskowy lnstytut Techniki Pancernej i Samochodowej, WITPiS)、軍事技術大学などの組織の役割も強調すべきである。これらはAI技術の主要なエンドユーザーとして機能する。「DIANA」ネットワーク内の全機関は、こうした取り組みを支援する豊富な経験を有し、国内外の防衛企業や公的機関を含む多様なビジネス・機関パートナー・ネットワークを維持している。

「DIANA」のような取り組みは、他の機関が立ち上げたプログラムによっても補完されている。これには、ポーランドの起業家への資金援助や専門的支援の提供、大規模開発プロジェクトへの投資を主な目的とする国営企業であるポーランド開発基金(Polski Fundusz Rozwoju, PFR)も含まれる。

そうした取り組みの一つが、国内イノベーションの成長加速を狙いとしたデュアルユース適応投資(IDA)プログラムである。

本プログラムは、参加するイノベーターが自社のソリューションにデュアルユース用途の可能性を評価し、軍事要件を満たす技術開発を進めるための専門家の指導を得られるようにする。プログラムを通じて、企業は自社の技術の潜在的なエンドユーザー(軍、防衛関連企業、防衛専門家、国防省関係者など)に直接アクセスできる。

技術的側面に加え、本プログラムはネットワーキングの価値も重視しており、参加者がベンチャー・キャピタル・ファンドの代表者など潜在的な投資家と交流する機会を提供する。2025年度のデュアルユース適応投資(IDA)プログラムは、Palantir社、Iceye社、WB Group社、Polish Armaments Group社などが支援している。

ポーランド初のAI工場——クラクフのCyfronet AGH社とポズナンのPIAST-AI社——の建設は、国内AIエコシステムにおける待望の重要な投資を意味する。PIAST-AI社はイノベーション・ハブとしてデザインされ、IT・サイバーセキュリティ、医療・ライフサイエンス、公共部門、宇宙技術、ロボティクス、そして分野横断的な持続可能な開発における進歩を推進するために必要なサービスとインフラを提供する。

同時に、デジタル省は、EU全域に5つのAIギガファクトリーを設立するという欧州委員会の取り組みへの参加を推進している。このプログラムの下で、同省は 2029 年までに、ポーランド国内の 5 つの主要研究センター群向けに 30,000 台のグラフィックス処理装置(GPU)を購入するため、国家予算から 20 億ズウォティ(約 4.7 億ユーロ)を含む 50 億ズウォティ(約 11.5 億ユーロ)の投資を計画している。

ウクライナからの予備的知見

ウクライナの戦場は、軍事目的でのAI活用に関する貴重な知見を提供するとともに、キーウの同盟国やパートナーが供給する多様な戦闘システムの試験機会をもたらしている。これはウクライナにシステムを供与したポーランドの防衛企業や軍隊にも当てはまる。

ロシア・ウクライナ紛争では、AI支援型無人システムの展開が前例のない規模で進められており、特に地理空間インテリジェンス(geospatial intelligence)や画像インテリジェンス(imagery intelligence)分野や、計画策定支援のための戦闘管理システム(BMS)におけるAI活用、射撃管制システム、偽情報の監視・検知、データ分析などで顕著である。AI強化資産はウクライナがロシアの執拗な攻撃に耐えつつ、モスクワの軍事能力と重要インフラに重大な損害を与えることを可能にしている。

これらの動向はポーランドの政策決定者によって綿密に監視・分析されてきた。国防省は無人航空システム(UAS)における軍隊の能力拡大を強く重視し、全軍種にわたる戦術・作戦用ドローンの大量実装を進めている。2025年7月下旬、比較的安価で量産可能な小型UAS及び徘徊型弾薬(loitering munitions)の需要に対応するため、同省は複数の重要施策を発表した。

第一に、政府は空軍技術研究所(ITWL)のインフラを基盤とし、国防省イノベーション局の直接監督下で活動する全軍事研究機関の共同科学努力によって支援される、専用のドローン・センター設立計画を発表した。

これらには、装甲・自動車技術軍事研究所(Wojskowy lnstytut Techniki Pancernej i Samochodowej、WITPiS)、 軍事兵器技術研究所(WITU)、軍事工学技術研究所(WITI)、軍事化学・放射測定研究所(WICiR)などである。

この拠点は、無人陸上・海上・航空システムの試験場として機能すると同時に、それらの開発と実戦配備への統合を支援する。ドローン・センターは、特にサイバースペース防衛部隊やAI実装センターといった専門部隊との連携を含め、全軍種・軍事研究開発機関・産業界の協働を促進することが期待されている。これら二つの組織は、無人システムを含む軍運用戦闘プラットフォームへのAI技術統合において中核的役割を担うためである。

第二に、イノベーションを加速し無人システムの配備を促進するため、同省はポーランド特殊部隊や地域防衛部隊を含む選定された軍事部隊内に専門ドローン研究所の設置も開始した。これらの研究所は「シュエルシェン(Szerszen)(スズメバチ)」とコードネームされたプログラムのもと、無人航空システム(UAS)の配備に関連する技術・戦術・手順の試験を可能とする。

最後に、ドローンの大量配備を可能にするため、同省は特別調達規則を準備中と報じられている。これにより指揮官は、省が指定する安全かつ信頼できる供給業者リストから、認証済み無人システムまたはその構成部品を簡略化された手続きで調達できるようになる。

3.3 防衛産業の変革におけるAI

ポーランドの軍事調達規模、戦闘装備の持続可能な量産体制確立の必要性、そして政府が国内産業に発注の大部分を割り当てるという野心を考慮すると、AIはポーランドの防衛産業にとって課題であると同時に機会としても浮上している。

この問題は軍事分野におけるAIの直接的な応用を超えたものだが、生産自動化やロボット工学におけるこうした技術の重要性は否定できない。プルスキ(Pulaski)財団と「KPBN」が実施した調査によると、ポーランドの防衛関連企業の約60%が技術者やエンジニアなどの熟練労働者不足に直面しており、同国のますます不利になる人口動態に起因する労働力供給と需要の間の拡大するギャップを浮き彫りにしている。

一方で、ポーランド経済全体におけるAIの実装率は他の先進国と比べて依然として極めて低く、2024年時点でAI技術を活用するポーランド企業は6%未満に留まっている。さらに、プルスキ(Pulaski)財団の調査によれば、防衛関連企業のうちAIを業務に統合する準備が整っていると肯定的に評価している企業はわずか40%に過ぎない。

これらの調査結果は、BAEシステムズなどの欧州の主要防衛企業が、競争力の強化と業務効率の向上のためにすでにAIを実装していることを考えると、憂慮すべきものである。ポーランドの防衛産業は、公共調達への依存度が高い大規模な国有企業が支配しており、この分野の変革には、多額の資金だけでなく、組織文化やコーポレートガバナンスの抜本的な変化も必要となる。弾薬生産や陸軍向けドローン・重装備の製造など、同国が喫緊に必要とする分野において、こうした変革は極めて重要である。

本報告書で論じられた戦略文書は、産業変革の問題を省略している。これは、専用の防衛産業戦略が2025年末に策定される見込みであるためである。しかしながら、このプロセスにAIを組み込むことが不可欠であることは明らかである。

政府の品質要件と納期要件の両方を満たす能力がなければ、ポーランドの防衛産業は増加する防衛支出を十分に活用できない。生産やその他の業務プロセスの自動化には依然として多額の投資と技術移転が必要であり、これは進行中の調達プログラムを通じて促進される可能性がある。この場合、外国のパートナーが技術と専門知識の両方の提供者となる。

4 防衛AIを組織化する

ポーランドの軍事AI戦略が公表される以前、政府の取り組みは主に公共機関とそのサービスの効率性向上、ならびに防衛部門と軍を除いた複数産業にわたる企業のデジタル変革推進を狙いとしていた。

しかし近年、複数の省庁が直接連携する、より中央集権的で包括的なアプローチが形になりつつある。このアプローチにより複雑な組織的枠組みが構築され、国防省が防衛分野におけるAI関連施策の調整を担う主要な役割を担っている。

サイバースペース防衛部隊構成コマンドにおける人工知能実装センターの設立は、この進化する動向と、AIやその他の先端技術を軍隊に統合する国家の取り組みを一元化する必要性に対する認識の高まりを反映している。

サイバースペース防衛部隊の組織的・技術的能力を活用する決定は、慎重に検討されたものである。米軍組織をモデルとしたこの部隊は、共同演習を含む数多くの機会に米軍部隊と連携してきた。

サイバー・コマンドが防勢作戦と攻勢作戦両面の作戦を全範囲(full spectrum)で遂行し、国家サイバーセキュリティ強化のための革新的ソリューションを開発し、他のNATO加盟国との協力実績を維持する能力は、AI統合による能力拡大の確固たる基盤を提供する。ポーランド当局者と外国専門家双方が、ポーランドのサイバーセキュリティ能力がNATO内で最も強固な部類に属し、これが国際ランキングにおける同国の地位に直接影響を与えている点を強調している。

2025年半ば現在、AI実装センターが完全に稼働する時期は依然として不透明である。しかしながら、研究開発プロジェクトの調整、外部パートナーとの連携促進、ポーランド軍内での実装の取組みの監督を担う単一の機関を設立したことは、正しい方向への重要な一歩と言える。このアプローチにより、国防省内の効率性が向上し、軍に導入される様々なAIソリューション間の相互運用性が改善されることが期待される。

サイバースペース防衛部隊構成コマンドは既に独自の戦闘管理システムを開発し、サイバーセキュリティ分野をはじめとする様々なAI支援ツールを実装していると報じられていることから、経験豊富なスタッフを擁するAI実装センターは、複雑なプロジェクトを管理し、軍事要件に適応可能な商用ソリューションを特定する上で有利な立場にあるはずである。何よりも、軍内にこのような組織が存在することで、AI統合が全軍種にわたって十分に調整され、より一貫性のある形で進められることが保証されるだろう。

この集権型アプローチは、国防省が複数の戦闘プラットフォームを同時に調達した過去の調達プログラムで見られた非効率性と調整不足を防ぐのに役立つはずである。これらの調達の一部は、NATO東部戦線における緊張の高まりや、ポーランドによるウクライナへの主力戦車や砲兵兵器などの重装備を含む軍事装備の大規模な供与によって正当化されていたが、他のケースでは決定に疑問符が付くものもあった。それらは兵站コストを膨らませ、整備を複雑化し、ライフサイクル費用を大幅に増加させた。

AI実装センターが設置されれば、こうしたコストのかかる重複作業は回避される可能性がはるかに高くなる。

国防省はAI実施センターの今後の運営に関する詳細な計画の提供を渋っているものの、今後の活動の一部は公表されている。AI実施センターは2025年4月中旬に専門家の募集を開始した。

サイバースペース防衛部隊司令官のカロル・モレンダ(Karol Molenda)少将によれば、同軍の最優先課題の一つは、AI支援システムを用いてポーランド軍が運用する各種センサーからのデータを統合・分析することで、軍全体の作戦認識能力を強化することである。この実現には、大量の機密データを処理し効果的に活用するための独自の安全なインフラ整備が必要となる。

AI実装センターは、データ処理、保存、監視メカニズムに関連する数多くの課題に対処するとともに、データ管理、セキュリティ、プライバシーの分野において統一された手順を確立する必要がある。

2025年5月、サイバースペース防衛部隊は「サイバー・レギオン(Cyber LEGION)」プログラムを発足させた。その正式名称「ポーランド軍及びサイバースペース防衛部隊を中核とするポーランド・サイバーコミュニティ統合プログラム-サイバー・レギオン(Cyber LEGION)-」は、その基本理念を反映している。本取り組みの主な到達目標は、サイバーセキュリティ専門家が民間でのキャリアを放棄することなく、柔軟な形で軍事活動に貢献できるようにすることである。

5 防衛AIへの資金提供

ポーランドの防衛AI支出の真の規模は秘密に包まれており、進行中および計画中の近代化プログラムから決定的な結論を導き出すことは不可能である。これらの費用の一部は、陸軍向けの無人航空機システム(UAS)やポーランド軍全軍種にわたるその他の戦闘システムなど、大規模な調達計画に組み込まれている可能性が高い。

ポーランドの防衛支出は2025年のGDP比4.7%から2026年には5%へ増加が見込まれており、同国が軍事支出総額の半分以上を先進兵器システムの調達に充て続けていることを踏まえると、AI技術の開発・取得予算も拡大する可能性が高い。現時点では軍事支出全体の中で比較的控えめな水準ではあるものの、その傾向は変わらないだろう。

2025年半ばの時点で、AI対応兵器システム(AI-enabled weapon systems)の取得費用を見積もることは依然として困難である。しかしながら、国防省は、拡張可能なAI技術を実装するために必要な軍隊の構造改革に関連する一般的な支出について、より積極的に情報を開示している。

2025年3月、国防省のチェザリー・トムチク(Cezary Tomczyk)次官は、同省が人工知能技術の開発およびサイバースペース防衛部隊構成コマンド内に人工知能実装センターを設立するため、1億ポーランドズウォティ(約2300万ユーロ)を割り当てたと発表した。同時に、ポーランド政府は2025年秋までに防衛・安全保障基金を設立する計画を進めており、推定予算は250億~260億ズウォティ(約60億ユーロ)と見込まれている。

この基金はEU復興基金からの資金を活用し、開発基金・地域政策省、国防省、国有資産省、デジタル省、内務・行政省、経済開発・技術省、インフラ省で構成される調整委員会によって監督される。基金の受益者には、国有企業と民間企業の双方が含まれ、特に武装勢力向け重装備の製造に携わる企業が対象となる。

基金の実装を担当する調整委員会は2025年4月に活動を開始し、最初の任務の一つとして財政支援を必要とする優先投資リストの策定を行った。公開情報ではAIが投資分野として明示されていないものの、現行計画には重要インフラ向けサイバーセキュリティ・システムやデータ・センターといったデュアルユース・インフラへの資金提供が含まれており、いずれもAI技術の応用が想定される点に留意すべきである。

予備計画では、デュアルユース・インフラのセキュリティ強化に約110億~120億ズウォティ(26億~28億ユーロ)を割り当て、さらに産業の近代化とデュアルユース技術分野の研究開発プロジェクト支援に40億ズウォティ(9億4000万ユーロ)を追加配分する。この資金は、防衛・安全保障目的のイノベーションを開発するスタートアップ企業への支援にも充てられる見込みである。

ほとんどの情報は機密扱いであるにもかかわらず、ポーランドにはAIベースのデュアルユース技術開発を資金調達するための多数の手段が存在することに留意すべきである。これらの特別資金は、軍事調達と近代化のための資金の大部分を供給する国防省予算にも、軍隊支援基金にも含まれていない。

AIが民生分野の研究開発プログラムに起源を持ち、現在では軍事分野にも実装されているデュアルユース技術であることを考慮すると、ポーランド政府はこうした技術を民生と防衛の両用途向けに開発することで生じる相乗効果を十分に認識しているようだ。

また、ポーランド経済にとっての機会、特にAIを専門とする国内企業の成長を通じた機会を認識している。したがって、防衛・安全保障目的のイノベーションを促進し、経済への全体的な影響を最大化するため、ポーランドにおける特別なAI基金創設を狙ったほとんどの取り組みは、幅広い関係者を巻き込んでいる。

その一環として、現在進行中の人工知能基金の設立が挙げられる。同基金の運営は、デジタル省、国防省、科学高等教育省、国立研究開発センター(NCBR)、ポーランド開発基金(PFR)、国家経済銀行(BGK)、国立科学センターによって監督される。

人工知能基金は、ビジネス開発における専門知識と支援を提供することで、革新的なAI技術の開発とその将来的な商業化を支援することを意図している。2025年、デジタル省はデジタル化およびAIクラウド・サービスの開発に45億ズウォティ(10億ユーロ超)を配分する計画である。

この資金により、国立研究開発センターは、大企業が中小企業との連携を求め、国家知能専門分野で特定された領域における研究開発プロジェクトを実施するための「Sciezka SMART」など、複数のAI関連プログラムを開始することが可能となる。SMARTプログラムはまた、研究開発インフラ整備、デジタル化、海外市場への進出に対する資金提供を含む、企業向けの追加的な機会を提供する。

国立研究開発センター(NCBR)は、ポーランドにおけるAIおよびブロックチェーン・ソリューションの推進を狙いとした「INFOSTRATEG」プログラムの第8回公募を準備中であり、予算は5億ズウォティ(約1億1500万ユーロ)である。さらに同センターは、欧州連合(EU)全域の研究開発取り組みを支援するEUの金融手段である欧州戦略技術プラットフォーム(STEP)プログラムを調整しており、ディープテック開発向けに3億ズウォティ(7,000万ユーロ)の予算が割り当てられている。同時に国立研究開発センター(NCBR)は、防衛・安全保障分野のイノベーションに総額30億ズウォティ(7億ユーロ)を投じる前述の「PERUN」プログラムの実装を継続している。

防衛AI資金調達の潜在的な資金源は、国家およびEUの制度に限定されない。ポーランドでは、ベンチャー・キャピタル・ファンドなどの民間金融機関が、AIを含む革新的なデュアルユース技術への投資に関心を高めている。ベンチャー・キャピタル・ファンドと革新者間の連携を効率化し、新技術の商業化可能性を高めるため、ポーランド開発基金(PFR)は専用予算3億ズウォティ(約7,000万ユーロ)を投じた「PFR Deep Tech」プログラムを開始した。

このプログラムは財務省との協力により開発され、フランス、英国、米国を含む他のNATO加盟国における類似の取り組みをモデルとしている。ポーランド国防省の積極的な関与は後段階で予定されている。ポーランド開発基金(PFR)の資金は、以下のようなデュアルユース技術分野において選定された専門ベンチャー・キャピタル・ファンドとの共同投資を支援するために活用される:

・人工知能

・量子コンピュータ

・先進防衛システム

・ロボット

・宇宙探査と技術

・広域サイバーセキュリティ。

ポーランド開発基金(PFR)の資金と参加ベンチャー・キャピタル・ファンドからの資金を合わせた総額は、約6億ポーランドズウォティ(1億4100万ユーロ)と推定され、これにより約50~80件の革新的なプロジェクトの開発を支援するのに十分な額となる見込みである。

6 防衛AIの配置と運用

6.1 指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察(C4ISR)

ポーランド軍における防衛AIシステム実装の現状は、関連計画の大半が機密扱いであるため、依然としてほとんど知られていない。国防省が特定の応用例を公表しているものの、これまでに開発され運用段階に入ったシステムについては、ほとんど情報が明らかになっていない。

最も顕著な例は、先に述べたサイバースペース防衛部隊構成コマンドが開発した戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)である。商用ソリューションには敵による侵害の可能性があるという脆弱性から、内部の専門知識とプログラミング能力に依存する決断がなされた。このアプローチは他のNATO加盟国が使用するシステムとの互換性確保において課題をもたらす可能性があるが、特にシステムセキュリティに関する利点が欠点を上回っている。

戦闘管理システム(BMS)の開発成功は、高度なIT専門家を惹きつけることに成功し、現在約6,500名の軍人・文民職員を擁するサイバースペース防衛部隊の知的・組織的能力を実証している。これは組織の強力な実効性を浮き彫りにしており、AI実装センターの設立と効率的な運用を確保する上で特に重要な資質である。

戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)の目標構成は、以下の能力を通じて戦術レベルにおける戦場認識を大幅に強化することが期待される:

- 友軍部隊の位置の監視

- 敵部隊の位置及び移動に関する情報の提供

- 部隊間の情報と警告のリアルタイムな流れを効率化するための専用戦術チャットを提供

- 意思決定プロセスを支援する

- 戦闘プラットフォーム上のセンサーの運用

- 戦闘プラットフォームの兵站の支援

- 破壊兵器(WMD)の使用に関連する情報の交換の促進

2025年半ば現在、戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)の主たる機能は無人航空システムからの画像データの自動分析である。公開情報によれば、本システムは主に陸軍が運用する各種プラットフォームの能力拡張を意図し、ポーランドの防衛ICTシステム専門企業TELDATが開発したネットワーク中心型司令部管理システム「JASMINE」に戦術情報を提供することを意図している。

2025年1月上旬、ポーランド軍は戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)をポーランドのK2主力戦車(MBT)に統合したことを確認した。 これは、主力戦車、歩兵戦闘車(IFV)、その他の重車両を含む、ほとんどの近代的な陸上戦闘プラットフォームが将来このシステムを装備することを示唆している可能性がある。

ポーランド・サイバー・コマンドの司令官であるカロル・モレンダ(Karol Molenda)少将によれば、AI実装センターは戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)の適用範囲を拡大し、国防省統合多層情報システム(Zinteigrowany Wieloszczeblowy System lnformatyczny Resortu Obrony Narodowej, ZWSI RON)との統合を計画している。

国防省統合多層情報システム(ZWSI RON)システムは、財務資源、人的資源、組織構造、兵站の4つの専用モジュールで構成される。後者のモジュールは、ポーランド軍内の兵站プロセス及び装備に関する情報の流れを効率化するため、戦闘管理システム・レギオン(BMS Legion)との統合が予定されている。ポーランド軍は2023年のアナコンダ-23演習において、敵味方識別を目的とした戦闘管理システム内での特定AI技術を試験したと報じられている。

6.2 サイバーセキュリティ

ポーランド軍におけるAIの応用例として、おそらくこれまでで最も先進的なもののひとつがサイバーセキュリティ分野である。サイバースペース防衛部隊は、防衛情報通信システムにおける異常検知やソフトウェア脆弱性の検出を支援するためAIを実装したと報じられている。同システムは、いわゆるAPT(高度な持続的脅威)グループによる作戦活動に対して特に脆弱な立場にある。

高度な持続的脅威(APT)とは、高度な手法を用いてネットワークに侵入し、特定の情報へのアクセス権を獲得したり、サイバー妨害行為を実行したりする、組織化されたグループによる攻撃と定義できる。この用語は当初、関与する主体を特定していなかったが、この文脈では国家主体(特にロシアの特殊機関)と結びついたサイバー犯罪組織を指す。

軍事・民間の情報通信技術インフラの範囲と規模、および膨大な利用者数を考慮すると、AIベースの技術は、軍隊の安全保障と国家の重要インフラに対する潜在的な脅威を即座に検知するために不可欠である。

ポーランドの軍高官らは、同国が既にサイバースペースで継続的な紛争状態にあり、ポーランド・サイバースペース防衛部隊の人員が平均2時間ごとに介入していると主張している。これは驚くべきことではない。なぜならポーランドは、国家が支援するサイバー攻撃の標的となる国として欧州で第3位にランクされているからだ。

6.3 その他の適用

ポーランド軍におけるAI技術のその他の具体的な応用についてはほとんど知られていないが、国防省は、大規模言語モデル(LLM)がプロセス自動化、画像・音声データの分析、リアルタイム翻訳・文字起こし、意思決定支援などに様々な程度で活用されていることを認めている。

C4ISRやサイバーセキュリティにおける役割に加え、将来的なAI応用分野として最も有望視される領域の一つが要員訓練である。特に、個別対応型教材の作成、ならびにウォーゲーミングやシミュレーションのためのシナリオ開発・データ分析の実施が挙げられる。さらに、ポーランド製の戦闘プラットフォームの一部——例えばWB Group社の「GLADIUS」無人偵察・攻撃システム(偵察用UAVと徘徊型弾薬(loitering munitions)を統合)——にはAI技術が統合されていると報じられている。これらの機能により、システムは敵の電子戦対策が存在する場合でも自律的に運用が可能となる。

人工知能(AI)の実装は、進行中の「東の盾(East Shield)」プログラムの重要な構成要素でもある。この計画は、AI支援作戦センターや自動化戦闘システムを含む複雑な軍事インフラシステムにより、ポーランド東部国境の強化を狙ったものである。さらに、2020年に締結された契約に基づき、ポーランド空軍は現在、「F-35A TR-3 Block 4」の32機の納入を待っており、最初の機体は2026年に到着する予定である。

これらのステルス戦闘機の取得は、その先進的な兵器システム、センサー、そして「F-35A TR-3 Block 4」のAI対応アーキテクチャ(AI-enabled architecture)とされるアーキテクチャを考慮すると、ポーランド軍の近代化とデジタル化の重要なマイルストーンと見なされている。

ポーランド軍の人材育成は、同国の「軍事AI戦略2024-2039」で示されている通り、ポーランド軍におけるAIの最も有望な応用分野の一つと位置付けられている。戦略の策定者らは、特にeラーニング分野においてAIツールを革新的なものと捉えている。これは教材を個別化し、個々の兵士の特定のニーズに適応させる可能性を秘めているためである。潜在的な応用例としては、訓練評価プロセスの自動化、個別対応型学習コンテンツの作成、指導者と訓練生間の直接的な多言語コミュニケーション支援などが挙げられる。

本戦略では、仮想現実(VR)を活用したシミュレーションなど、より知能的で挑戦的な敵対者を創出するためのシナリオ・デザインや現実的なシミュレーション開発を支援するAIアルゴリズムの役割も強調している。

これらのシミュレーションは、訓練の目的やシナリオに応じて、戦術・作戦・政治戦略の各レベルにおいて、動的な戦闘環境下での迅速な意思決定能力を訓練生に育成させる可能性がある。こうしたツールは実地訓練を完全に代替することはできないものの、AI支援型の高性能シミュレーターは、訓練プロセスに伴うコストとリスクの両方を大幅に削減できる。

人工知能(AI)の重要性が高まる中、軍事大学の運営にも直接的な影響が及んでいる。例えばワルシャワ軍事技術大学(WAT)では、教職員と学生双方のAI利用を規定する規則を導入した。機械学習とAIは同大学のIT研究カリキュラムにも組み込まれている。同時にワルシャワ軍事技術大学(WAT)は、サイバーセキュリティや物流などの分野におけるAI応用研究を加速させるため、IBMなどの企業との提携を積極的に模索している。

国防省はまた、画期的な防衛技術におけるイノベーションを促進するだけでなく、AI、クラウド技術、量子コンピューティングにおける教育と研究を推進するため、多国籍企業とのパートナーシップを模索している。2025年2月、国防省とMicrosoft社は、特にサイバーセキュリティ分野において、協力の範囲を拡大することで合意した。

同時に、Microsoft社はポーランド政府と別途合意を結び、ポーランド国内のクラウドおよびAIインフラに28億ズウォティ(約6億6000万ユーロ)を投資することを決定した。この投資は2026年6月までに完了する見込みである。本投資は、訓練機会の提供、国家サイバーセキュリティの強化、教育分野やその他の機関に対する専用AIソリューションの提供など、ポーランド経済と労働力に数多くの恩恵をもたらすと期待されている。

2024年9月、国防省傘下の高等サイバーセキュリティ訓練センター(Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczenstwa、ECSC)は、米国企業Oracle社との間で協定を締結した。これにより、同省の軍人・文官職員がサイバースペースにおける技能と能力を強化するため、同社が提供する専門知識と技術移転を活用する。本取り組みの主たる目標は、軍事情報通信技術(ICT)インフラ、サイバーセキュリティ、クラウド・コンピューティング、人工知能(AI)分野における訓練プログラムと教育の近代化にある。

2025年2月、高等サイバーセキュリティ訓練センター(ECSC)はMicrosoft社とも提携し、Microsoft社アカデミーのコースを研修プログラムに組み込んだ。この連携により認定Microsoft社訓練センターが設立され、省職員は最先端のAIおよびクラウドソリューションにアクセスできるようになったほか、関連する運用環境においてそれらを効果的に運用するために必要なスキルを習得する機会を得た。

また、AIおよびサイバーセキュリティ関連の研修モジュールやウェビナーがポーランド公務員のカリキュラムに組み込まれている点も特筆に値する。例えば2024年には、400名の公務員を対象とした研修プログラムにおいて、既存のAI技術とその実践的応用、実装に伴うリスク、関連する国内外の規制(特にEU AI法)、ならびにポーランドのAIエコシステム構築を狙った政策について、計32時間の講義が実施された。

表 2:革新的な技術分野におけるポーランド軍と民間セクター間の協力取り組みの一部

| パートナー | ポーランド軍側組織 | 取り組み/合意 |

| Cisco | サイバー防衛部隊構成コマンド | サイバーセキュリティ分野におけるパートナーシップ。最新のサイバー脅威に関する知識の共有や重要インフラ保護の強化に向けた共同取り組みを含む。シスコのタロス部門は検知された脅威に関する情報を提供する。 |

| Microsoft社 | サイバー防衛部隊構成コマンドおよびポーランド軍 | サイバースペース防衛部隊(DKWOC)はMicrosoft社政府セキュリティプログラム(GSP)に参加した。同プログラムはソースコード、脅威情報、技術コンテンツへの管理されたアクセスを提供する。さらに、クラウド・コンピューティング、AI、量子コンピューティングを含む新技術分野での協力を深化させ、軍の復元性強化を図るため、別途協力協定が締結された。 |

| Oracle社 | サイバー防衛部隊構成コマンド | サイバーセキュリティ、人工知能(AI)、クラウドインフラ分野における協力に関する協定が締結された。脅威に関する情報交換と知識構築のための統合タスク・フォースを構築し、同国のサイバー・レジリエンス(復元性)を高めることが到達目標である。 |

| Google社 | サイバー防衛部隊構成コマンド | サイバーセキュリティ及びクラウドデータストレージ分野における協力に関する協定。これにはポーランドとアメリカの共同訓練計画も含まれる。本協定は少なくとも1年間有効である。 |

防衛分野におけるAIの開発・実装に向けたポーランドの取り組みを評価することは、政府の計画を取り巻く不確実性が多いため、確かに困難なタスクである。同国はこうした技術の実装がまだ非常に初期段階にあり、この政策に関する公開情報は限られているため、最終的な判断を下すのは明らかに時期尚早だ。とはいえ、ポーランドの取り組みの全体像は比較的楽観的である。

政府は軍事AI戦略を公表し、既にその実装に着手している。例えば人工知能実施センターの設立がその一例である。この取り組みを推進するにあたり、サイバースペース防衛部隊の専門知識と能力を活用する決定は、より中央集権的で健全なアプローチを反映している。これにより、国防省、ポーランド軍、産業界、研究開発部門を含む全ての主要関係者の協力を通じて、効率性の向上と相乗効果の創出が期待される。

AI実装センターのスタッフの能力はこの点で極めて重要となる。しかしながら、より詳細な政策や規制の策定、および軍用に適応可能なAI技術の開発には、多額の資金と高度な技能を持つ人材の両方が必要となる点も同様に留意すべきである。ポーランドの防衛予算の増加や軍務への国民の関心の高まりにもかかわらず、これらの要因は依然として重大な課題として残るだろう。

ポーランドの軍事分野におけるAI実装の取り組みは比較的中央集権的に見える一方、より広範なAIエコシステムは依然として分断され、多国籍企業に支配されている。確立された企業からスタートアップに至るポーランド企業は民生・軍事両用途のイノベーションを追求しているが、外国の技術提供者への依存は否定できない。この状況は、国内のテクノロジー企業や防衛企業の成長を支援する、適切な資金を伴った周到な政策が導入されない限り、近い将来に改善される見込みは薄い。

とはいえ、ポーランドが国内企業のイノベーション促進を狙いとした各種の専用基金や政策を設立し、特に国産ソリューションに重点を置きながらAIエコシステム全体の成長を刺激する努力を続けている点は注目に値する。これらの取り組みは主に国内資源に依存しており、EU資金がある程度補完しているが、後者の潜在的可能性はより効果的に活用できる余地がある。

これは特に、ポーランドが欧州開発基金(EDF)プロジェクトに参加する際に顕著であり、ポーランドの機関はしばしば補助的な役割しか果たさない。また、こうした資金を活用する機会を主に認識しているのは民間企業と大学であり、国有企業はごく限られた範囲でしか利用していない点にも留意すべきである。

防衛企業が追求する純粋な軍事用途のAIを超えて、デュアルユース技術の開発に一層重点を置くべきである。

こうした技術への関心が高まり、革新的なプロジェクトを支援する追加資金が設立される一方で、新たなソリューションの商業化を成功させるためには、スタートアップや民間企業を含む様々な主体間のビジネス協力を促進する効果的なシステムを構築することが依然として重要である。これは、国内企業と研究開発機関の持続可能なエコシステムを構築する上で特に重要であり、長期的にはポーランドの外国サプライヤーへの依存度を低減することにつながる。

こうした政策の根拠は経済的かつ安全保障上の理由によるものである。国内ソリューションを採用することで、ポーランドの技術的自立性を強化しつつ、地元企業の成長を促進できるからだ。これにより経済はより革新的で高付加価値の生産へと方向転換し、高賃金の雇用創出、税収基盤の拡大、長期的な経済的回復力の醸成につながる。

有望な見通しにもかかわらず、ポーランドの防衛産業、特に国有企業の近代化と変革は依然として不透明なままである。特に同国が多数の兵器システムを、主に外国の防衛企業から調達し続けている状況ではなおさらである。

生産の自動化とAIの実装(スマート工場などを通じた)は、軍事上の必要性と国家の人口動態悪化を考慮すれば、疑いなく不可欠である。本報告書の範囲外ではあるが、現代の防衛分野、特に軍事装備の大量生産におけるAIの重要性を完全に把握するためには、この分野におけるさらなる研究が不可欠である。