ガダルカナル (米陸軍戦史センター)

MILTERMでは軍事史・戦史の投稿は現在のところ多くない。ここで紹介するのは、米陸軍の戦史センター編纂のガダルカナルの戦役に関する戦史である。ガダルカナルに関する戦史についての日本の文献は防衛研究所の「アメリカ海兵隊とガダルカナルの戦い」、「ガダルカナル島をめぐる攻防」、「ガダルカナル補給戦の実相 ―日本側の視点から」などがある。また、関口高史が、「季刊『軍事史学』第52巻 第1号」に「(研究ノート)ガダルカナル戦における一木支隊長の統率―「任務重視型」軍隊の全滅プロセス―」(2016年)、「誰が一木支隊を全滅させたのか ガダルカナル戦と大本営の迷走」(芙蓉書房出版)(2018年)を出されている。

戦史を学ぶ際には、戦争を行った双方からの分析が必要とされると聞く。この紹介するガダルカナル戦役の戦史は米国側からの視点の分析に有効だろうと考える。米軍においてはこの当時は戦史に関する組織も十分でなく、参照できる文書化された計画、命令や報告書類も乏しい中でインタビューに基づくものが多いと言われている。ミッドウェー海戦とともに、太平洋戦争における攻守の転換点となったと云われるガダルカナル戦役について知る機会となれば幸いである。(軍治)

![]()

ガダルカナル

1942年8月7日-1943年2月21日

7 AUGUST 1942–21 FEBRUARY 1943

by Charles R. Anderson

Center of Military History United States Army

Washington, D.C., 2019

|

はじめに

第二次世界大戦は、人類史上最大かつ最も暴力的な武力紛争であった。しかし、当時から4分の3世紀を隔てたことで、我々の知識は大きく損なわれてしまった。第二次世界大戦は、軍事専門家、歴史家、生き残った退役軍人の関心を集め続けているが、何世代ものアメリカ人は、米国と世界の構造を変えた戦争の政治的、社会的、軍事的な意味をほとんど知らずに育ってきた。

この紛争は、戦略と戦術、軍事的準備と動員、統合作戦と連合作戦、グローバル連合、リーダーシップについて、いまだ多くのことを我々に教えてくれる。今後2年間、米陸軍は全米の第二次世界大戦75周年記念行事に参加している。その一環として、米陸軍戦史センターは、第二次世界大戦の記念戦役(campaign)シリーズを、地図、高解像度画像、新しい表紙を改訂し、デジタル読者向けに最新のePubフォーマットで再発行する。

我々は、これらの更新された出版物がより多くの読者に届き、戦争についてより多くのアメリカ人を教育する一助となることを願っている。また、これらの作品は、「偉大な世代(the Greatest Generation)」と呼ばれる人々を代表し、誇り高く戦った陸軍について学び、誇りを新たにする絶好の機会にもなるだろう。

1941年から1945年まで、アメリカは陸、海、空において、いくつかの多様な作戦地域で戦った。この戦役(campaign)研究は、さらに読み進めるための提案とともに、第二次世界大戦における陸軍の重要な軍事的偉業のひとつを読者に紹介する。また、従軍者とその家族の犠牲を称えるものでもある。陸軍はこれらの記念パンフレットを彼らに捧げる。

ジョン・T・ホフマン(JON T. HOFFMAN) 主任歴史家

ガダルカナル -1942年8月7日―1943年2月21日-

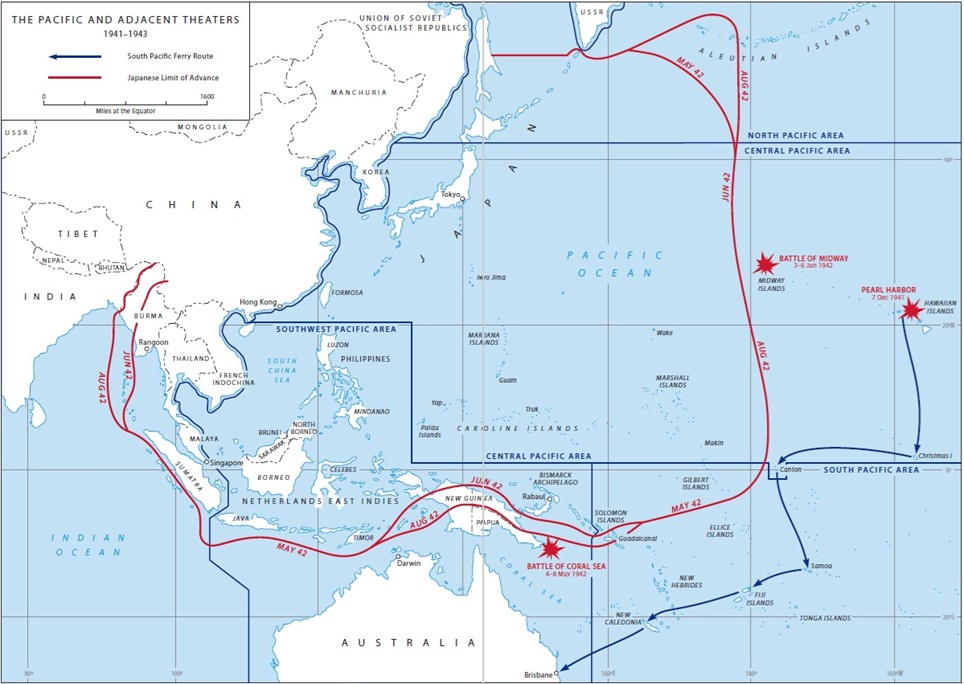

1941年12月7日、帝国日本軍は真珠湾、フィリピン、ウェーク、グアム、香港、マレー半島への同時攻撃により、アジア本土での戦争を東へ、そして太平洋へと南下させた。日本陸軍(Japanese armies)と海軍機動部隊(naval task forces)の急速な南下により、欧米の指導者たちは太平洋戦争への備えが不十分であることに気づいた。とはいえ、首脳陣はすぐに協議を行い、枢軸国に対して設定した「ドイツ第一(German first)」路線を維持する一方で、日本の勢いを鈍らせ、オーストラリアとニュージーランドへの後方連絡線(lines of communications)を確保しておく必要があることに合意した。

敵がこの2つの島嶼民主主義国家に迫ってきたとき、連合国は防衛を強化するために奔走した。まずマレー・バリアーを強化し、日本軍がこの防衛線を突破した後、ニューギニアを北上するオーストラリア軍を強化した。この太平洋における連合軍の最初の攻勢をより効果的なものにするため、アメリカ軍は南西太平洋に巨大な挟み撃ちを形成する別の方向からの攻撃を行った。この決定により、アメリカ軍はソロモン諸島に、アメリカ陸軍はガダルカナル島に進駐した。

戦略的設定

1941年1月からの一連の会議で、米英両国の陸海空の参謀総長は、枢軸国を打ち負かすための戦略について話し合い、そのための取組みの指針となるべき優先事項を列挙した。同盟国として協議したとはいえ、大西洋の2つのパートナーは自らを「連合国」と呼ばなければならなかった。反枢軸国連合は、ナチス・ドイツとイタリアの敗北に集中し、その後に日本に対する集団的な戦争遂行力(collective war-making power)に転じるというものであった。

ヨーロッパの枢軸国が降伏するまで、連合国は日本を封じ込めるために太平洋で限定的な攻勢をかけるだけであった。ドイツ第一主義を支持する決定には、さまざまな地理的地域における大国のそれぞれの軍事的潜在力を反映して、世界を軍事的責任地域に分割することが含まれていた。英国は西ヨーロッパと地中海戦域に取組みを集中し、米国は太平洋での限定的な攻勢を担うことになった。

1942年3月30日、アメリカの統合参謀本部は、陸軍省と海軍省のさらなる責任分担を決定した。米海軍は広大な太平洋地域の作戦責任を引き受け、真珠湾攻撃直後から太平洋艦隊司令長官を務めていたチェスター・W・ニミッツ(Chester W. Nimitz)海軍大将に新たな指揮権を与えた。米陸軍は南西太平洋地域の作戦統制権を握り、最近フィリピンからオーストラリアに派遣されたダグラス・マッカーサー(Douglas MacArthur)元帥に指揮権を委ねた。

マッカーサー(MacArthur)の新司令部は、フィリピン、オランダ領東インド諸島、オーストラリア、ニューギニアを含む、フォルモサとカロリン諸島以南、マレー半島以東、ニュー・カレドニア以西の海と群島を管轄していた。4月20日、統合参謀本部は海軍の太平洋方面司令部の下部組織として、ロバート・L・ゴームリー(Robert L. Ghormley)海軍中将の南太平洋方面司令部を設置し、ニュージーランド、ハワイからの南太平洋フェリー航路の終点にある重要な島嶼基地、ニューギニアの500マイル東にあるソロモン諸島を含めることにした。

ゴームリー(Ghormley)には、日本軍が南太平洋のフェリー航路を切断し、オーストラリアとニュージーランドを米国から切り離す前に、それを阻止するという使命があった。マッカーサー(MacArthur)の南西太平洋方面軍司令部とゴームリー(Ghormley)の南太平洋方面軍司令部との境界線は、オーストラリアの北東1,100マイルの地点でソロモン諸島を分断していた。オーストラリアやニュージーランド、そして南太平洋フェリー航路を防衛するための作戦は、陸海軍の緊密な協力が不可欠であることは明らかだった。

|

連合国は、マレー半島からオランダ領東インド諸島を経てソロモン諸島に至る全長3,500マイルのマレー関門で、日本軍を阻止する最初の試みを行った。マレー半島防衛に人員と武器を提供した4カ国は、米英蘭豪司令部(ABDACOM)を設立し、その取組みを指揮した。日本軍は1942年1月にマレー関門を突破したが、米英蘭豪司令部(ABDACOM)は連合国に連合戦争と統合作戦の貴重な経験を与えた。

日本軍がオーストラリアに向かって南へ東へと進撃するにつれ、連合国、特に太平洋でまだ意味のある対抗が可能な唯一の国であった米国にとっては、敵を封じ込めるというささやかな目標を達成するためには、形だけの兵力以上のものを投入しなければならないことが明白になった。日本軍が真珠湾を攻撃した際、フィリピン増援のために派遣されながらオーストラリアに迂回させられた輸送船団は、4,600名の航空部隊と砲兵部隊をオーストラリアに運んでいた。

このうち4,000人はまだ配備を待っていた。ジョージ・C・マーシャル(George C. Marshall)陸軍参謀総長は1月、1万6,000人の増援部隊をオーストラリアに派遣し、アレクサンダー・M・パッチ(Alexander M. Patch)准将の指揮下に置いた。この増援部隊は、すでにオーストラリアに駐留していたアメリカ軍と合体し、歩兵師団と航空団の中核を形成することになる。

米英蘭豪司令部(ABDACOM)が崩壊しても、南太平洋へのアメリカ軍派遣は止まらなかった。1942年の初期には、多くの陸軍地上部隊がニュー・カレドニアに向けて出発し、最初の完全な師団である第37歩兵師団(オハイオ州の州兵部隊)は、フィジー諸島に向けて輸送船に乗り込んだ。

6月、米統合参謀本部はアメリカ独自の攻勢を計画し始め、同時に戦役(campaign)を支援するために陸軍航空隊と海兵隊航空隊を配備した。6月末から7月初めにかけて、第1海兵師団がニュージーランドのウェリントンに到着した。陸軍部隊の増加により、陸軍省(War Department)は差し迫った作戦のために新しい司令部を組織した。南太平洋方面米陸軍司令部(司令官:ミラード・F・ハーモン(Millard F. Harmon)大将)である。

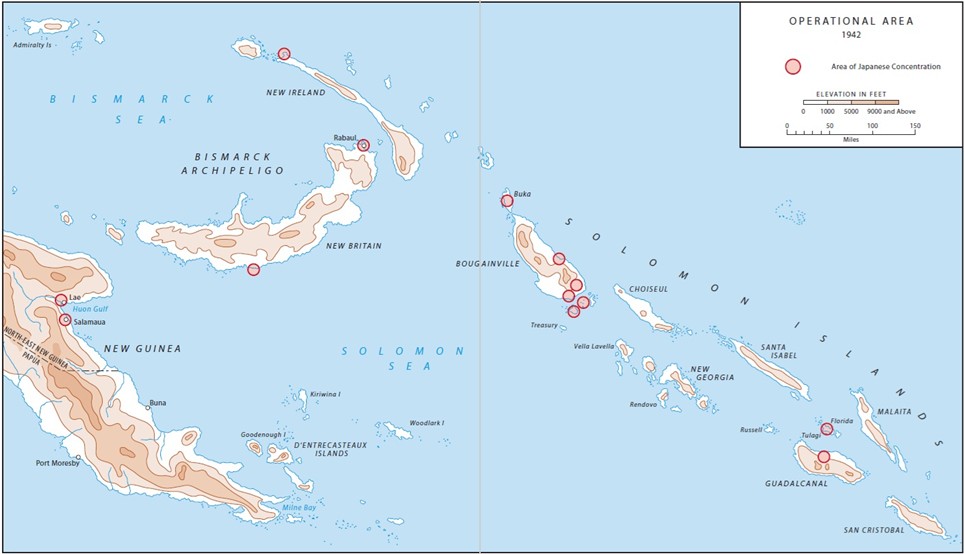

アメリカ軍がオーストラリアを守るのに十分な兵力と武器を送るのに苦労している間に、日本軍は南太平洋で急速に勢力を拡大していった。日本海軍は、ラバウルに司令部を置く南東艦隊を通じて南太平洋の戦域統制権を行使した。日本陸軍は、この地域の部隊を百武晴吉中将が指揮する第17軍に編成した。大日本帝国陸軍(Imperial Japanese Army)は、占領した島々を保持し、オーストラリアへの進軍を支援するため、海軍の港湾施設を建設し、飛行場用の土地を平らにし、密林の高地地帯を要塞化した。

各島嶼群には少なくとも1つの要塞があり、いくつかの島嶼群には複数の要塞があった。パラオ諸島とカロリン諸島、ビスマルク諸島のラバウルには大規模な基地が建設された。ビスマルク諸島のニューブリテンとニューアイルランド、ソロモン諸島のブカ、ブーゲンビル、ガダルカナルに加え、マーシャル諸島とギルバート諸島には小規模な基地が置かれた。1942年の中頃までに、アメリカの統合参謀本部は、ほとんどどの方角を向いても日本軍を見つけることができるという、疑わしいメリットの選択肢に直面していた。

1942年の春から夏にかけての海軍の行動は、アメリカ地上軍に南太平洋への突破口を与えた。5月の珊瑚海海戦と6月のミッドウェー海戦で、アメリカ海軍は日本艦隊に深刻な損害を与えた。この2回の交戦(engagements)で、日本軍は5隻の空母と数百機の航空機とそのパイロットを失った。珊瑚海戦とミッドウェー海戦(Midway engagements)によって、アメリカは南太平洋への明白な接近権を得たわけではなかったが、海軍の戦力均衡は、アメリカが現実的に水陸両用作戦を検討できるほどに近づいた。

|

このような有利な戦術的状況下、7月の統合参謀本部は、ソロモン諸島を北西方向に攻撃する方法と、ニューギニア南岸のポート・モレスビーから同島を北上する方法の2方面からの攻撃を提案した。南太平洋にある敵の強襲拠点の中で、ガダルカナルはオーストラリアと南太平洋フェリー航路に最も近いため、最も脅威的と思われた。アメリカ軍が日本軍の南太平洋進出を阻止しようとするなら、ガダルカナルはその場所でなければならなかった。ソロモン諸島とオーストラリアの間には、他の島は存在しなかったからだ。

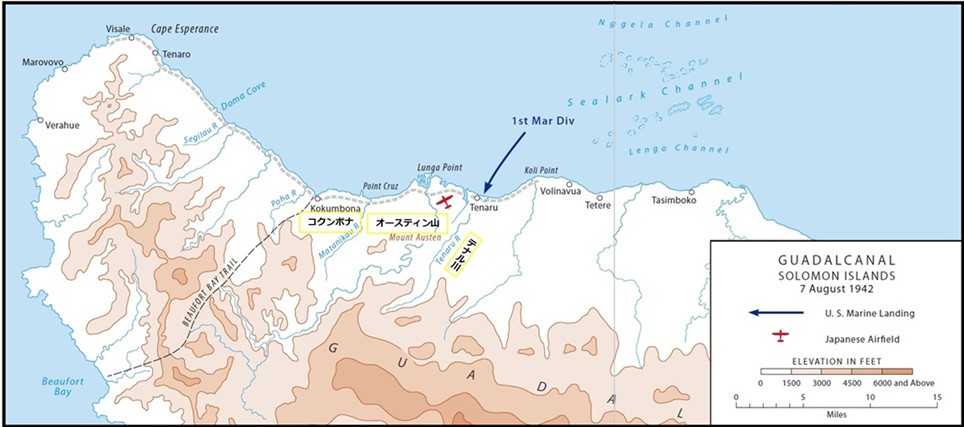

作戦

ガダルカナルは、北西-南東に90マイル、幅は平均25マイルで、高さ8,000フィートまでの山々や休火山、険しい渓谷や深い小川、天然の港のない概ね平坦な海岸線など、禁断の地形が広がっていた。南岸は何マイルも続くサンゴ礁に守られていたため、侵攻に適した海岸があったのは中央北岸だけだった。侵攻してきた日本軍は7月にそこに上陸しており、アメリカ軍も後に続くことになる。

上陸した侵略者たちは、山から北に流れる多くの小川が東西の移動を妨げていることに気づいた。高温多湿の気候はマラリアやデング熱を媒介する蚊を媒介し、不慣れな人々には真菌感染や様々な熱病の脅威を与え続けた。島のメラネシア系住民は概して西洋人に忠実だった。

8月上旬のアメリカ軍上陸に先立ち、日本軍はすべての地形を要塞化しようとはせず、北部の平野部と著名な峰に集中していた。彼らはルンガ・ポイントに飛行場を建設し、近くの高地に多くの砲兵陣地を築いた。標高1,514フィートのオースティン山(Mount Austen)は、北海岸を保持、または奪取しようとする者にとって最も重要な目標であった。8月までに百武大将は、島を保持し飛行場を建設するために、第2師団を中心に約8,400人の兵力を有していた。この海域における日本海軍の優位は、彼の2個師団計画を実現するのに十分な兵力の流入を保証していた(第38師団は後に上陸する)。

|

|

初期段階では、ガダルカナル戦役(campaign)は主として海軍と海兵隊の取組みによるものであった。ニミッツ提督直属のゴームリー(Ghormley)提督は、海軍と陸軍の両部隊を指揮した。海軍側の統合司令部では、アレクサンダー・A・ヴァンデグリフト(Alexander A. Vandegrift)大将(米海兵隊)が強襲上陸部隊である第1海兵師団を指揮した。ガダルカナルに投入された陸軍部隊は、南太平洋米陸軍司令官ミラード・F・ハーモン(Millard F. Harmon)大将の指揮下に入った。

1942年8月7日の朝、第1海兵師団は海軍の激しい準備射撃を受け、テナル川東側の北海岸に上陸した。3ヶ月にわたる闘争は、戦場の死傷者数は中程度であったものの、疾病による犠牲者が多く、海戦によって補給線が一時的に遮断され、最終的には確保されたが、海戦を伴い、海兵隊は飛行場を占領し、幅約6マイル、奥行き約3マイルの橋頭保を築いた。

10月13日、ガダルカナル島に最初に上陸した陸軍部隊である第164歩兵連隊が、海兵隊の援軍として上陸し、アメリカ軍防衛線の東端にある6,600ヤードの区域を占領した。ブライアント・E・ムーア(Bryant E. Moore)大佐が指揮する第164歩兵連隊は、1月に南太平洋のフェリー航路を経由してニュー・カレドニアに到着していました。そこで第164歩兵連隊は、第182歩兵連隊、第132歩兵連隊、砲兵、工兵、その他の支援部隊と合流し、「アメリカル(Americal)」と呼ばれる新しい師団を結成した。この名称は、アメリカとニュー・カレドニアの2つの言葉から派生したものである。「アメリカル(Americal)」の司令官であるアレクサンダー・M・パッチ(Alexander M. Patch)少将および同師団の他の部隊が到着するまでは、第164歩兵連隊は海兵隊とともに闘うことになっていた。

ガダルカナルで最も新しいアメリカ軍部隊である第164歩兵連隊は、境界線の南東の隅に移動した。10月23日の夜、ムーア(Moore)と彼の部隊は、日本軍が海兵隊によってヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)と改名されたルンガ・ポイント飛行場を奪還しようとし始めるのを聞いた。その2日後の夜、日本軍は第164歩兵連隊を襲い、暗いジャングルから「バンザイ(Banzai)」と叫びながら駆け出し、手榴弾を投げつけ、持てる限りの武器を発砲した。

装甲、砲兵、航空、海軍の支援にもかかわらず、日本軍は孤立した地点で一時的な突破口を開く以上のことはできなかった。第164歩兵連隊の兵士たちは、日本軍が未熟な部隊に期待したよりもはるかに堅固な防御を敷き、海兵隊とともに、死者26名、負傷者52名、行方不明者4名を失いながら、大損害を出して敵を撃退した。敵の攻撃が失敗に終わると、ヴァンデグリフト(Vandegrift)は経験豊富な4個連隊を確保し、安全な戦線を敷いた。

ヴァンデグリフト(Vandegrift)将軍は今、ガダルカナルでの作戦の第2段階に移った。日本軍の野戦砲がヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)に到達できないように周囲を押し広げ、飛行場の西9マイルのコクンボナ(Kokumbona)にある第17軍司令部を制圧するのである。11月1日朝、海軍、空軍、野戦砲兵の砲撃に続き、海兵隊は東西両方への攻撃を開始した。

11月4日、陸軍第164歩兵連隊第1大隊は西南方面の攻撃に参加し、第164歩兵連隊第2大隊と第3大隊は東南方面の前線に移動した。陸軍大隊は11月9日から12日にかけて、コリ岬に上陸したばかりの敵軍1,500人を海に追い詰め、大勝利に貢献した。兵士と海兵隊員は2日間の闘いで敵部隊の半数を殺害し、残りはヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)の南西6マイルにあるオースティン山に向かってジャングルに逃げ込んだ。

ヴァンデグリフト(Vandegrift)は、日本軍が間もなく「東京急行(Tokyo Express)」(補給物資を積んだ駆逐艦を毎晩のように島に走らせる)で大規模な増援を試みることを知ると、11月中旬に突如攻撃を中止した。予想通り、敵の輸送船は百武将軍のための第38師団を積んでやってきた。4日間にわたるガダルカナルの海戦(naval Battle of Guadalcanal)で、米海軍は機動部隊(task force)に深刻な損害を与えたため、敵は二度と大部隊の増援を試みなかった。万人の兵力のうち陸地に到達したのはわずか4千人で、第38師団は大規模だが装備不足の連隊として機能せざるを得なかった。

コクンボナへの攻撃は11月18日、第164歩兵連隊、新たに到着した第182歩兵連隊の2個大隊、海兵連隊で再開された。強力な反対を押し切ってわずか1マイル前進した後、25日に攻撃は停滞した。第164歩兵連隊だけで、死者117名、負傷者・病人625名を出した。アメリカ軍司令官たちは、ジャングルへの高価な進撃を続けるよりも、増援を待つことにした。

しかし、アメリカ軍は増援を受けるどころか、12月には有効な戦闘部隊(combat units)を失った。ヴァンデグリフト(Vandegrift)の第1海兵師団は、会戦には耐えたものの、病み上がりのため、当然の再建のために船に乗り込み、パッチ(Patch)将軍が島のすべてのアメリカ軍部隊の指揮をとることになった。この一時的な縮小にもかかわらず、パッチ(Patch)は敵がこれ以上陣地を強化する前に、限定的な攻勢をかけたかった。彼は、ヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)とコクンボナ方面への次の一押しのための左翼の両方を確保するために、オースティン山を占領することを計画した。オースティン山の作戦に使用可能な兵力は、「アメリカル(Americal)」師団、第147歩兵連隊、海兵隊2個連隊、野戦砲兵4個大隊であった。

パッチ(Patch)は12月8日に島に到着した第132歩兵連隊にオースティン山奪取の任務を与えた。第3大隊を先頭に、第132歩兵連隊は17日の朝、突撃を開始した。大隊は多くの砲兵の支援を受けたが、ライフル銃と機関銃の射撃で容易に麓に釘付けにされた。大隊長は19日、敵の陣地を突き止めようとパトロールを率いて前進したが、機関銃の陣地を1箇所発見し、パトロールは散り散りになった。第132歩兵連隊は、日本の県名にちなんで「岐阜(Gifu)」陣地と呼ばれる主要な敵の強拠点を発見するまで、さらに5日間ジャングルの中を奔走した。

「岐阜(Gifu)」の内部では、500人の部隊がオースティン山の西側に馬蹄形に配置された40以上の丸太で補強された壕に配備されていた。1942年の最後の10日間、第132歩兵連隊は何度も「岐阜(Gifu)」を攻撃したが、ほとんど進展はなく、死者34名、その他の死傷者279名(ほとんどが病人)を出した。そして1943年1月1日〜2日、第1大隊と第3大隊は北から攻撃し、第2大隊は南から攻撃して「岐阜(Gifu)」の強拠点の大部分を制圧し、オースティン山の西斜面を確保した。これでアメリカ軍は、敵の監視や後方からの砲撃を恐れることなく、コクンボナに対して行動できるようになった。オースティン山の22日間の会戦で、第132歩兵連隊は400から500人の日本軍を殺したが、その過程で112人の戦死者と268人の負傷者を出した。

1942年12月、ガダルカナルでの指揮官交代。アレクサンダー・M・パッチ(Alexander M. Patch)大将(中央)がアレクサンダー・A・ヴェンダーグリフト(Alexander A. Vendergrift)大将(米海兵隊)(右)を引き継ぐ。R・ホール・ジェシュケ(R. Hall Jeschke)大佐(米海兵隊)がブリーフィング。(米海兵隊写真) |

1942年の最後の週から1943年の最初の週にかけて、アメリカ軍は再編成と新兵の投入によってガダルカナルでの足場を固めた。1月2日、ハーモン(Harmon)将軍は新司令部第14軍団を発足させ、パッチ(Patch)将軍をその指揮下に置いた。第25歩兵師団と第2海兵師団の残りは、1月の攻勢に備えて「アメリカル(Americal)」師団と島で合流し、3個師団軍団を構成した。

パッチ(Patch)は現在、ガダルカナルで日本軍を撃滅するのではなく、ヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)周辺から遠くへ追いやることを計画していた。新たに到着した部隊により、彼はそれまでの2ヶ月間よりも前進することが期待できた。ガダルカナル島における日本軍の兵力は、11月の3万人をピークに、12月には2万5千人ほどまで落ち込んでいた。東京急行からの物資は着実に減少し、マラリアによる死傷者も増えていたため、百武大将は目標を縮小するほかなかった。

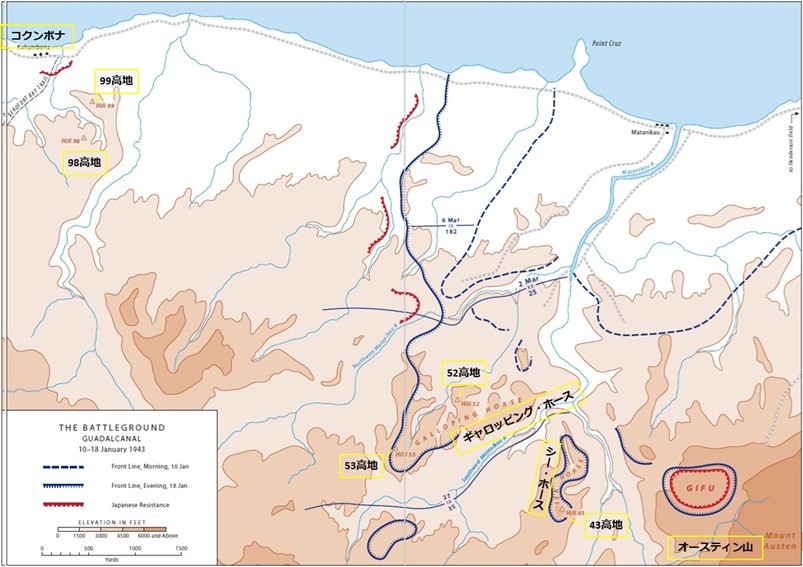

1月10日、第14軍団は新年最初の攻撃を開始し、パッチ(Patch)はほとんど全ての部隊を西に向かわせた。J.ロートン・コリンズ(J. Lawton Collins)大将の第25歩兵師団は「岐阜(Gifu)」-オースティン山地区を占領し、マタニカウ川を渡って西に進み、上空からの姿にちなんでギャロッピング・ホースと呼ばれる高地地帯に向かった。第2海兵師団はコリンズ(Collins)の右翼と連携し、海岸に沿って西にコクンボナに向かって前進した。「アメリカル(Americal)」師団の大部分はヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)周辺を占領したが、第182歩兵連隊、第132歩兵連隊の1個大隊、師団砲兵は軍団の攻撃を支援した。

ウィリアム・A・マッカロク(William A. McCulloch)大佐の第27歩兵連隊は1月10日未明、ギャロッピング・ホース(Galloping Horse)への攻撃を指揮した。その支援として、6個野戦砲兵大隊はコリンズ(Collins)が期待した革新的な方法を試した。最も近い砲台から発射された弾丸が主力砲台の弾丸より先に命中した場合、敵は通常の警告を受けることができず、開けた場所にいる部隊は身を隠し、装備を移動させることができる。「同時弾着射撃(time on target)」と呼ばれるこの技法は、どの方向から、どの距離から発射された最初の弾丸がすべて同時に着弾するように、慎重に発射順序を決めることに依存していた。その後、砲台はキルゾーンに向けて、不規則な間隔で、この場合は30分という長い時間にわたって連続射撃を行った。この技法は効果的であったようで、後にこのような地帯を進撃する兵士は、ほとんど反撃を受けなかった。

|

第1大隊と第3大隊が第27歩兵連隊の攻撃を指揮し、ギャロッピング・ホースの前脚と尾翼を攻撃した。序盤、大隊は島の険しい崖、深い渓谷、鬱蒼としたジャングルに悩まされた。目標の斜面に移動すると、隠れた掩体壕から敵の激しい抵抗があった。ライフル銃、機関銃、小型迫撃砲の射撃を期待していたアメリカ軍は、日本軍がはるかに重い37ミリと70ミリの砲弾を険しい高地の頂上から撃ち込んできたことにいささか驚いた。

第1大隊は第3大隊よりも順調に前進したが、2日目には両部隊とも水不足という別の問題に見舞われた。アメリカ軍は山岳地帯のガダルカナルにある多くの小川が内陸部に水を供給してくれると期待していたが、ほとんどの小川床が乾いていることに驚いた。水を運搬する必要があったため、作戦は深刻な遅れをとる恐れがあった。

「岐阜(Gifu)」陣地の日本軍の掩体壕とタコ蛸(foxholes)。(DA写真) |

2日目の終わり、第3大隊は敵の抵抗と水不足に疲れ果て、ギャロッピング・ホースの頭から800メートル以上手前の夜間陣地にへたり込んだ。マッカロク(McCulloch)大佐は部隊を後退させて休息させ、第2大隊を馬の胴体に沿って前進を続けるために移動させた。E中隊は間もなく52高地と53高地の間の稜線に行き詰まった。暑いジャングルと険しい渓谷の中で、会戦は火力チームと個人の激しい闘争に発展した。

チャールズ・W・デイビス(Charles W. Davis)大尉は、この膠着状態を終わらせる方法はひとつしかないと考えた。彼は4人の部下と持てるだけの手榴弾を持って、一隊を率いて敵の強襲地点まで這い上がった。日本軍は最初に手榴弾を投げたが、爆発しなかった。デイビス(Davis)たちは手榴弾を投げ、敵が爆発から立ち直る前に突撃した。ライフルとピストルを陣地に撃ち込み、デイビス(Davis)たちは頑強な敵を仕留め、E中隊は尾根を掃討した。その率先した行動により、デイビス(Davis)は名誉勲章を授与された。

その甲斐あってか、E中隊が尾根に取り付いた直後、大雨が降り始めた。喉の渇きを癒した第27歩兵連隊の兵士たちは、ギャロッピング・ホースの残りを占領する準備を整えた。マッカロク(McCulloch)大佐が砲兵3個大隊の砲火を馬の頭である53高地に投入した後、2方向から中隊規模の攻撃が、飢えと病弱に陥った日本軍の弱々しい抵抗の中を掃討していった。1月13日の午後までに、マッカロク(McCulloch)大佐の部隊はギャロッピング・ホースの高地地帯を押さえた。

一方、1月10日、第27歩兵連隊はギャロッピング・ホースを攻撃し、別の第25歩兵師団第35歩兵連隊の第1大隊と第3大隊は「岐阜(Gifu)」の強点(strongpoint)を旋回し、西に移動して別の高地地帯シー・ホース(Sea Horse)を攻撃した。連隊長のロバート・B・マクルーア(Robert B. McClure)大佐は、第3大隊をシー・ホースの頭である43高地に向かわせ、攻撃の口火を切った。攻撃開始から7時間、K中隊がシー・ホースの頭と胴体の間の小川を渡ろうとするまで、部隊は敵よりも地形に苦労した。K中隊はシー・ホースの頭と胴体の間にある小川を渡ろうとしたが、前進を続けたいアメリカ軍は、十分な援護射撃を行う前に水の中に入ってしまった。

中隊が小川の両岸に分かれ、日本軍の機関銃隊が眼下のターゲットを狙い始めた。アメリカ軍にとって幸運だったのは、中隊の2人がこの状況を救ったことだった。ウィリアム・G・フルニエ(William G. Fournier)軍曹と技術下士官(T/5)ルイス・ホール(Lewis Hall)は機関銃を敵に向け、混乱したアメリカ人に歩兵の突進を開始し、致命傷を受ける前に攻撃を中断させた。K中隊を危機から救ったため、フルニエ(Fournier)とホール(Hall)は死後に名誉勲章を授与された。

K中隊が再編成した後、第3大隊の攻撃は勢いを増した。1月10日の日暮れまでに、アメリカ軍はシー・ホースの半分を包囲し、マクルーア(McClure)大佐は第3大隊の中隊を第1大隊の中隊と交代させ始めた。翌日、攻撃は弱い抵抗に対して再開された。日本軍が第3大隊に機銃掃射を浴びせると、第1大隊は攻撃を再開し、2つの部隊は11日の午後遅くまでに敵をシー・ホースから完全に追い払った。

第25歩兵師団は4日間の戦闘で、1月の攻勢における2つの重要目標を奪取した。ギャロッピング・ホース-シー・ホース地区での獲得物を強化するため、コリンズ(Collins)将軍は最後の機動連隊である第161歩兵連隊を前進させた。1月第3週、この新しい連隊は、現在アメリカ軍の手中にある主要目標の間にある孤立した河床と渓谷を除去するため、何度も鋭い銃撃戦を繰り広げた。

ギャロッピング・ホース、日本軍の主要な要塞。 (国防総省の写真) |

第35歩兵連隊の2個大隊がシー・ホースに対して移動する間、第2大隊は1マイル後方に留まり、12月に第132歩兵連隊が開始した困難な仕事、「岐阜(Gifu)」地域の掃討を完了した。1月10日までに、大隊は100人の部隊と10丁の機関銃が保持する唯一の敵強襲地点に直面していたと推定した。その2日後、日本軍の守備隊は包囲されたが、なお抵抗を続けていたため、連隊は目標地点における敵の戦力を2倍に見積もった。

この地域への侵入を3回試みた後、マクルーア(McClure)大佐は16日に第2大隊長を解任し、強襲地点への新たな突撃を準備した。砲撃の強化に加え、アメリカ軍は心理作戦を武器に加えた。第25歩兵師団インテリジェンス参謀は15日から3日間、日本語による降伏勧告を「岐阜(Gifu)」に送信した。しかし、日本軍は死力を尽くして闘う決意を固め、アメリカ軍は万全の準備を整えた敵に対して、1ヤード1ヤードの闘争を再開した。

21日、3両の海兵隊軽戦車が突撃に加わり、戦闘力(combat power)の均衡を破った。翌日、戦車は強襲地点の北東側を突破し、南側から轟音を立てて進撃した。その途中、8つの機関銃陣地を破壊し、敵陣に200ヤードの穴を開けた。それでも降伏しようとしない日本軍は、1月22日から23日の夜にかけて必死の攻撃を開始した。第2大隊は大きな損害を出しながらも敵を撃退し、翌朝「岐阜(Gifu)」を掃討した。

第27歩兵連隊と第35歩兵連隊がギャロッピング・ホースとシー・ホースを襲撃した3日後、海兵隊は海岸沿いの進撃を開始した。完全な部隊としての最初の作戦で、第2海兵師団は1月13日に2個連隊の前線を西に移動した。死者6名、負傷者61名を出しながら800ヤード以上を獲得した海兵隊は、14日、左側の峡谷から敵の機関銃と迫撃砲の激しい砲火を受け、失速した。

翌日、戦車を追加してもほとんど役には立たなかったが、新しい武器である火炎放射器は敵の乗組員を武器から遠ざけるのに効果的だった。17日までに海兵隊は勢いを取り戻した。5日間の戦闘で643名の日本軍を殺害し、71挺の機関銃、3挺の野戦砲、大量の小銃と弾薬を奪った。翌日、彼らはパッチ(Patch)将軍からのさらなる命令を待つため、ポイント・クルーズ(Point Cruz)の西1マイルで停泊した。

1月18日までに、第14軍団はマタニカウ川から西に2マイル、内陸に4マイル以上押し進めた。ギャロッピング・ホース、シー・ホース、「岐阜(Gifu)」、そしてポイント・クルスから先の海岸地帯の主要目標を占領する中で、第14軍団は1,900人の日本軍を殺害したが、死者200人未満、負傷者400人未満を失った。マラリアや飢餓で動けなくなっていない敵の生存者は、ガダルカナル最後の砦、コクンボナの第17軍司令部に向かって後退していった。

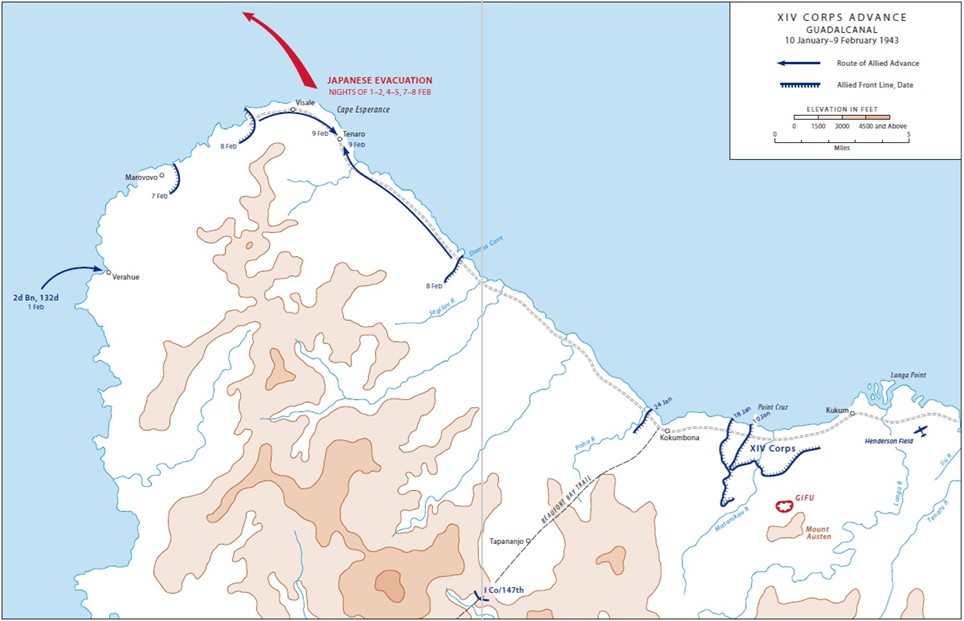

ガダルカナルにおける日本軍の殲滅を完了させるため、パッチ(Patch)将軍は1月22日に開始する後続攻撃を計画した。新たな攻撃は、第14軍団を新たな境界線から3マイル西の海岸上の地点、コクンボナ村に向かわせることを含んでいた。コクンボナに兵力を投入するため、パッチ(Patch)は第25歩兵師団を西方向から北西方向に移動させることを計画した。その後、その師団が海岸に近づくと、第2海兵師団と、同師団と第25歩兵師団の間にある他の陸軍部隊は戦線を縮小せざるを得なくなる。こうして、アメリカ軍がコクンボナに到着する頃には、第14軍団はわずか2個連隊幅の先鋒を日本軍の防衛線に押し込んでいることになる。

彼の軍団のすべての師団が戦闘とマラリアでかなりの損害を被ったため、パッチ(Patch)は残りの連隊も再編成しなければならなかった。その結果、第147歩兵連隊と第182歩兵連隊の陸軍2個連隊と第6連隊の海兵隊1個連隊、それに「アメリカル(Americal)」師団と第2海兵師団の砲兵大隊からなる陸海兵複合(CAM)師団が誕生した。その他の支援は、沖合の海軍駆逐艦と第2海兵航空団が行う。「アメリカル(Americal)」師団と第2海兵師団の残りの連隊はマタニカウ川東側のアメリカ軍境界線を固める。第25歩兵師団が北西のコクンボナ方面に移動する間、陸海兵複合(CAM)師団は海岸に沿って西に3,000ヤード前進する。

1月初旬、新たな攻勢開始前のパッチ(Patch)は、日本軍がガダルカナル島から脱出して再び闘いに突入するのを防ぐため、小規模な部隊を編成した。第147歩兵連隊I中隊に、M中隊から1個小隊、対戦車、重火器、工兵の各分遣隊が加わり、チャールズ・E・ビーチ(Charles E. Beach)大尉が指揮するこの部隊の任務は、ボーフォート湾地域に至る全長20マイルの先住民の道を通る敵の撤退を阻止することだった。ビーチ(Beach)大尉の部隊の一部は海軍の上陸用舟艇で島の西端を回り込み、残りの部隊は高地への道網を進んだ。部隊は1月中旬までに道上で阻止部隊の陣地を確保した。

激しい砲撃と艦砲射撃の後、第14軍団は1月22日0630にコクンボナに向かって移動した。軍団左翼では第25歩兵師団の第161歩兵連隊が深いジャングルにはまり込んだ。軍団の右側では、陸海兵複合(CAM)師団がわずか1,000ヤード移動しただけで敵の激しい機関銃集中に遭遇した。第161歩兵連隊と陸海兵複合(CAM)師団の間に位置する第27歩兵連隊(第25歩兵師団)だけが順調に前進し、3時間足らずで2マイル近くをカバーした。

自分の師団が攻撃を開始した直後、コリンズ(Collins)将軍は、自分の第27歩兵連隊の区域で、日本軍が予想よりもはるかに少ない敵対しかしていないことに気づいた。コリンズ(Collins)大将は、後に軍団司令部を任され、戦後は参謀総長に昇進するほどのイニシアチブを発揮し、ジープに飛び乗り、前線に駆けつけ、攻撃計画を変更した。一つの連隊が隣の連隊よりはるかに先に進むことは危険であり、敵は容易に前方の部隊を取り囲むことができるにもかかわらず、コリンズ(Collins)は日本軍がその弱点を利用することができないと察知し、マッカロク(McCulloch)大佐に第27歩兵連隊をできるだけ遠くまで、できるだけ速く押し進めるように指示した。

第27歩兵連隊はすでに通信線(communications wire)を使い果たし、間もなく砲兵支援から離れるところだったが、コリンズ(Collins)にはまだ待つ理由はなかった。通信兵は必死に新しい電線を敷設し、砲兵は砲列を前方に移動させるために奔走しながら、兵士たちは前進を続けた。日暮れまでに第27歩兵連隊は3マイル以上前進し、コクンボナを見下ろす高台を占領した。

海岸沿いの陸海兵複合(CAM)師団は同時に3個連隊の前線で攻撃を開始した。第6海兵隊が海岸に、第147歩兵連隊が中央に、第182歩兵連隊が第25歩兵師団の左側に並んだ。最初の1,000ヤードは地形が主な問題であったが、すぐに海兵隊は98高地、99高地にいる推定250名の日本軍から激しい機関銃と対戦車砲火を受けた。

23日の朝、マカロック率いる第27歩兵連隊はジャングルからコクンボナのすぐ東の海岸へと押し出し、陸海兵複合(CAM)師団の縦隊を包囲していた敵の包囲網を包囲した。陸海兵複合(CAM)師団が包囲された日本軍を攻撃している間、午後半ばには第27歩兵連隊の2つの縦隊が、東と南からそれぞれコクンボナに突入した。

日本軍は村のはるか西に逃げることに興味を示していたが、ほとんど抵抗せず、午後遅くにはアメリカ軍は急遽放棄された第17軍の書類や装備を調べていた。翌日、陸海兵複合(CAM)師団部隊は200人以上の敵を殺害し、3挺の150ミリ砲、軽戦車、その他の兵器を捕獲して98高地と99高地を占領し、コクンボナへ移動した。

コリンズ(Collins)将軍は、日本軍が「岐阜(Gifu)」と同じような防御要塞を準備する前に、残っている日本軍を壊滅させることを心配し、第27歩兵連隊をコクンボナの先まで追跡させた。25日の昼過ぎまでに、マカロック(McCulloch)の部隊は、効果の異なる後方支援行動を戦い抜き、コクンボナの西1マイルのポハ川に到達した。今や戦役(campaign)は、ポハ川の西17マイルにあるエスペランス岬に避難しようとする日本軍の生存者と、彼らを罠にかけ全滅させようとする第14軍団との競争となった。

|

マッカロック(McCulloch)の第27歩兵連隊は、勝利したものの疲労困憊してポハで停止し、その間に陸海兵複合(CAM)師団が追撃に加わった。第147歩兵連隊、第182歩兵連隊、第6海兵隊が交互に先頭に立ち、弱い抵抗の中を1日に1マイルから3マイル進んだ。2月8日までに、これらの部隊はポハ川の9マイル先、エスペランス岬から同じ距離のドマ・コーブに到達した。

ビーチ(Beach)大尉のビューフォート湾の小道封鎖部隊は1月以来日本軍を目撃していないにもかかわらず、パッチ(Patch)将軍は島の西端から敵が脱出する可能性をまだ見ていた。敵にその選択肢を与えないための2回目の取組みとして、パッチ(Patch)は第132歩兵連隊第2大隊を中心とした機動部隊(task force)を編成し、海軍の上陸用舟艇で島の西端を回り、エスペランス岬の南西10マイルのベラウエに送った。アレクサンダー・M・ジョージ(Alexander M. George)大佐が指揮するこの部隊は、2月2日に海岸沿いに北上し始め、数日中に陸海兵複合(CAM)師団と合流する予定であった。

日本軍はジョージ(George)の部隊を発見し、彼らの任務を察知したものの、ほとんど反撃はしなかった。ジョージ(George)の部隊は、泥とジャングルの中を補給トラックを押し進めるのに苦労した。しかし2月7日、日本軍の小銃兵が格好のターゲットを見つけ、ジョージ(George)大佐を負傷させた。ジョージ・F・フェリー(George F. Ferry)中佐が後を引き継ぎ、8日までに彼の部下はエスペランス岬から2マイル足らずの地点に立った。

翌日、第161歩兵連隊第1大隊は急速に解散していく抵抗を突き抜け、西へ6マイル以上進撃した。一方、フェリー(Ferry)大隊は南西から3マイル以上北進した。両部隊はエスペランス岬のテナロで合流したが、わずかに数人の落伍者を見つけただけだった。浜辺に放置された敵の装備と上陸用舟艇が、この罠が空っぽだった理由を物語っていた。捕虜によると、エスペランス岬に到達した兵士の大半、約1万3000人が日本軍に撤退させられていたのだ。

浜辺での機材の荷揚げが遅いため、内陸部への補給に問題が生じた。 (DA写真) |

分析

ガダルカナルでの勝利は、アメリカ軍と太平洋の同盟国に重要な戦略的利益をもたらしたが、その代償は大きかった。ニューギニアのブナでの米豪の勝利と相まって、ソロモン諸島での成功は、日本軍のオーストラリア方面への進撃を後退させ、日本軍、特に南太平洋における敵の主要拠点であるラバウルの日本軍に対する攻撃を継続するための強固な基盤を築いた。

今後の太平洋での作戦にとって最も重要なことは、アメリカ軍が日本軍の突進に反応するのをやめ、自ら先手を打ったことである。これらの戦果により、アメリカ軍は1,592名の戦死者と4,183名の負傷者を出し、さらに数千名が疾病により様々な期間障害を負った。水陸両用段階を終えて戦役(campaign)に参加した陸軍2個師団は、死者550人、負傷者1,289人を出した。

日本軍にとって、損失はさらに大きな痛手となった。14,800人が戦死し、さらに9,000人が病死し、約1,000人が捕虜となった。ガダルカナル島では、百武将軍率いる部隊がアメリカの闘う男達(American fighting men)に、降伏するよりも死ぬまで闘うことを厭わない日本兵の気質を、身の毛もよだつほど思い知らされた。この戦役(campaign)で両軍とも24隻の艦船を失ったが、それを補う工業基盤が小さかったため、日本軍の損失はより甚大なものとなった。日本にとってさらに大きな代償となったのは、600機以上の航空機とパイロットの喪失であった。

アメリカ陸海軍の連携がうまくいかなかったのは、戦役(campaign)の目的に対する見解が異なっていたことも一因である。陸軍司令官は、この戦役(campaign)を通常の統合の責任分担を伴う水陸両用作戦と見なしていた。つまり、陸上部隊がガダルカナルから敵を排除するのにかかる時間と同じだけ、海軍部隊が目的地周辺の海を確保するというものであった。しかし、海軍の上層部は、この作戦を正式な水陸両用戦役(campaign)というよりも、襲撃作戦と見なしていた。

陸上部隊への火力支援を途切れさせることなく、敵の海上作戦に適当に対応する権利を留保し、8月と10月の2回、ガダルカナル海域から離脱することでその見解を実行に移した。その後、この地域の陸海軍司令官は、大規模な戦争の初期段階としては一般的に満足のいく作戦方法に到達した。

陸軍の戦術指導者にとって、海軍の支援は、駆逐艦の艦砲が日本軍によって要塞化された密林の渓谷に届くほど海岸に近い場所で地上部隊が作戦するときに、最も貴重なものとなった。海軍と海兵隊の航空支援は常に歓迎されたが、必ずしも狙い通りにはいかなかった。ある時、急降下爆撃機がギャロッピング・ホースに向かって前進する歩兵部隊に弾薬を投下した。幸いなことに、このような事件は近接航空支援任務では稀な例外であることが証明された。

ガダルカナル島と島内の日本軍に関するインテリジェンスは、戦役(campaign)を通じて不十分であることが判明した。作戦開始前、地形や土壌の状態に関する最良の情報は、日本軍によって追放された宣教師やプランターから得られた。しかし、こうした誠実ではあるが訓練を受けていない観察者の回想は、その質が疑わしいことが多く、そのほとんどは事実に基づくというよりも印象に基づくものであった。その結果、地上司令官は正確な地図なしにガダルカナルで戦わなければならなかった。

闘い(fighting)が始まると、情報は、利用可能な最も洗練された方法と最も洗練されていない方法からなる稚拙なシステムからもたらされ続けた。その一端は、敵海軍の無線通信を傍受し、解読するための高度な取組みであった。もう一方は、「沿岸監視員(coastwatchers)」のネットワークで、ジャングルにいる原住民や西洋人の情報提供者が、日本の船舶や部隊の動きを無線でアメリカ側に知らせていた。

その間に、ハーモン(Harmon)将軍、ヴァンデグリフト(Vandegrift)将軍、パッチ(Patch)将軍は、航空写真偵察を含む多くの軍事的方法を適用することができた。ガダルカナルでは、「沿岸監視員(coastwatchers)」は貴重な任務を果たしたが、軍と海軍のインテリジェンス・システムに恒久的に統合することはできなかった。「沿岸監視員(coastwatchers)」の勇気を疑う者はいなかったが、地上司令官との連絡は間接的で断続的であり、しばしば極めて局地的な状況把握しかできなかった。

この戦役(campaign)に参加した4人のアメリカ軍師団司令官は、現地の状況を見積もっても、直面する戦力を過小評価することが多かった。最も悲惨な例は「岐阜(Gifu)」で起こったもので、当初10人の乗員兵器を持つ100人と見積もられた敵のポケットは、52の大型兵器を持つ500人以上の兵力を持つことが判明した。守備隊は最終的に5個大隊のアメリカ軍を1ヶ月間阻止し、日本軍が13,000人を島から避難させるのに十分なほど西への進撃を遅らせた。

第14軍団の歩兵たちは、初めての戦闘経験で、未熟な部隊特有の熱意、ためらい、無能さが入り混じった状態で任務を遂行した。戦役(campaign)の初期段階では、部隊は軽火器で日本軍を挟み撃ちにすることを許しすぎた。さらに、現場の指揮官たちは、激しい砲兵の弾幕射撃なしに攻撃を再開することに消極的だった。このような行動パターンは、現代のドクトリンに忠実であったかもしれないが、敵の特殊な強みを利用したものであった。

砲兵の遅れは日照時間を使い果たし、日本軍はアメリカ軍司令官が日没前の最後の2、3時間に攻撃を開始するのを好まないことをすぐに知った。これとは対照的に、日本軍は暗闇の到来を喜んでいるようで、反撃を開始し、翌日に備えて突撃部隊と支援兵器を配置するために、夜間移動に大いに頼っていた。米兵が日没を戦術的な一日の終わりと見なすのをやめ、夜間作戦の専門知識を深めるまでは、経験豊富な敵の手によって不必要な損害を受け続けるだろう。

日常的な歩兵技法のずさんな実行が、いくつかの部隊に不必要な犠牲者を出した。1月10日、シー・ホースに近づいていた第35歩兵連隊K中隊は、現場をきちんと確認したり、側面に援護兵器を配置したりする前に、小川を渡り始めた。中隊の半分が一方の岸に、半分が他方の岸にいたため、日本軍は混乱した脆弱な部隊に発砲した。中隊級将校(company grade officers:尉官)と下士官の責任である戦術的移動の基本原則を注意深く適用すれば、この惨事は防げただろう。その代わり、この中隊の窮地を救ったのは、死後名誉勲章を授与された2人の兵士だった。

第25歩兵師団が貴重な時間を費やしたのは、また別の場面での連絡の不手際であった。1月15日の「岐阜(Gifu)」要塞攻撃中、第35歩兵連隊第2大隊の副大隊長(executive officer)はG中隊の1個小隊に撤退を命じた。この命令は口コミで急速に広まり、間もなく大隊全体が撤退し、部隊は丸1日の前進を失った。

ガダルカナル島のジャングル環境は、アメリカ軍に極めて接近戦を強いた。これは困難ではあったが、現実的な対応だった。なぜなら、その後の太平洋での戦役(campaign)でも同様の状況が繰り返されることになるからである。敵陣地は通常、攻撃部隊が15メートル以内に接近するまで見えなかった。日本軍は、ジャングルで見つかる自然素材を巧みに利用し、強固でありながらほとんど見えない要塞を築くことに長けていたのである。

機関銃陣地を1つか2つ発見したと思っていた部隊が、6ダース以上の機銃陣地を攻撃していることがよくあった。そして、いったん陣地網が特定されると、掩体壕は直径2フィート(約1.5メートル)もの丸太で補強され、最大口径の兵器による直撃弾以外は通さない。それにもかかわらず、第14軍団部隊はこのような陣地を攻撃することをためらわず、狭い隙間に届く火炎放射器など、陣地に対する効果的な技法を編み出した。

航空隊、海軍、野戦砲兵など、さまざまな形態の火力支援は戦役(campaign)期間中豊富にあったが、初期の数週間は航空隊が敵機に占領されていた。日本軍の生存者は、準備射撃の継続時間に驚きを隠せなかった。主要目標に向かう途中の小さな陣地を攻撃する一個大隊でさえ、30分もの砲撃を要求することがあった。敵部隊を混乱させるのに特に効果的だったのは、同時弾着射撃(time-on-target)の砲兵射撃で、対砲列射撃任務に不可欠なアメリカ軍の砲列位置の探知を極めて困難にした。

しかし、アメリカ軍の歩兵は、豊富な砲兵支援は敵の反撃の即時軽減にはつながらないことに気づいた。敵の掩体壕を破壊するには直撃弾が必要であり、パイロットがターゲットを視認できたとしても、空爆(air strikes)を含むほとんどの種類の火力支援では、低い命中率であった。突撃が内陸深く進むにつれて、ガダルカナルの地形は火力支援に影響を及ぼし始めた。砲兵射撃は深い谷間や急な丘の斜面にある敵の陣地をオーバーシュートすることが多かった。対戦車兵器やパック榴弾砲を急斜面に立てかけて、より高い射角を得るという野戦の方便が部分的に有効であることが証明された。

火力支援の一種である戦車は、ガダルカナルでは主要な役割を果たさなかった。数少ない戦車は敵の掩体壕を破壊するのに役立つこともあったが、海兵隊も陸軍もこの島で大規模な戦車・歩兵の連携突撃(tank-infantry assaults)を行うのに十分な戦車を持っていなかった。また、ガダルカナルの地形は装甲部隊の機動も許さなかった。陸軍の指揮官と部隊は、装甲歩兵の連携を学ぶために、もっと平坦な戦場を探さなければならないだろう。別のタイプの追跡車両であるブルドーザーは、飛行場や道路建設で工兵を支援することで、長期的には第14軍団にとってより価値ある働きをした。

補給は、会戦が継続するにつれて問題の性格が変化したとはいえ、戦役(campaign)を通じて大きな問題となった。戦役(campaign)の初期段階では、補給量という軍事的な永遠の問題が作戦を制限する恐れがあった。しかし、陸海軍の侵攻部隊がヘンダーソン・フィールド(Henderson Field)周辺を確保し、内陸に移動し始めると、物資の輸送がより大きな困難となった。港湾施設がないため、物資が部隊に届くのは、時間と労力のかかる装備品の移送を繰り返した後であった。物資はまず、沖合の海軍艦船から艀(lighters)に降ろされ、海岸に運ばれた。

そこでアメリカ軍の軍種支援要員がトン数をトラックに積み替え、内陸部の建設中の道路にあるいくつかのゴミ捨て場まで運んだ。ゴミ捨て場から使用部隊へは、アメリカ人と先住民の労働者が物資を手で運ばなければならなかった。闘い(fighting)が内陸に進むにつれて、ゴミ捨て場と前線との距離は長くなり、道路建設は突撃部隊の前進ほど速く進まなかった。

アメリカ軍は、島内の多くの小川や河川を利用することで、一時的に配給の問題を解決した。小型ボート(一部は拿捕した日本軍のボート)に物資を積み込み、アメリカ軍はそのボートを可能な限り戦術部隊の近くまで押し流した。どの実戦マニュアルにも記載されていないこの輸送手段は、ある言語的革新を呼び起こした。英語の動詞と船の名前に付く日本語の接尾辞を組み合わせた「プッシャ丸(pusha-maru)」である。

ガダルカナルにおける陸軍の成績のいくつかの厄介な側面は、さらなる訓練や部隊の革新では対処できなかった。いくつかの分野の改善は、技術や組織の発展を待つしかない。船から陸への兵站が陸上作戦に追いつかなかったのは、飛行艇トラクターと船首降下タラップを装備した上陸用舟艇が不足していたからである。このような艦船を突撃部隊のために確保しておくと、手間のかかる荷下ろしと再積荷の連続を余儀なくされ、闘いの前線(fighting fronts)での必要物資の受け取りが遅れた。

この多面的な問題の解決には、陸軍の陸上輸送や道路建設の方法だけでなく、海軍の乗降手続きにも関わるため、高度な統合協力が必要だった。太平洋における戦闘作戦(combat operations)の技術的基盤が改善されれば、敵に占領された島を奪取するための時間と死傷者のコストを大幅に削減できる見込みがあった。

敷設される新しい滑走路、アーロン・ボーロッド作。 (アーミー・アート・コレクション) |

ガダルカナルで部隊の効果を低下させた最大の要因は病気、特にマラリアであった。戦闘で死傷者1人につき5人がマラリアで倒れた。より効果的な予防薬ができるまで、熱帯病は熱帯地域での地上作戦の効率を低下させ続けた。

ガダルカナル戦役(campaign)はまた、その後の太平洋での闘い(fighting)が陸軍と海軍のどちらの戦場で行われるにせよ、成功するかどうかは高度な軍間協力にかかっていることを明確にした。戦役(campaign)の初期段階は、海軍と海兵隊による部隊間協力が中心であった。しかし、会戦が進むにつれて、陸軍部隊が軍間調整の重責を担うようになり、最終的には地上でのアメリカの勝利を確保した。

この戦役(campaign)はまた、アメリカ軍が日本軍から大きな島の前哨基地を奪取するために行わなければならない作戦の規模を明らかにした。50から100人の砂の部隊、高高度爆撃機、急降下爆撃機、戦闘機からなる少なくとも半ダースの航空中隊、200から300隻の海軍艦船とあらゆる種類の小型艦船である。今後数ヶ月のうちに、新しい陸軍の師団が新たな部隊間チームを編成し、第14軍団が実証した技法を応用して、日本への島嶼進軍を続けるだろう。

その他の資料

ガダルカナル戦役(campaign)は、第二次世界大戦の中で最も多く書かれた作戦の一つであり、公式史、ジャーナリスティックな見解、個人的な記述など、いくつかのカテゴリーごとに1冊以上の本が出版されている。権威あるものとしては、United States Army in World War IIシリーズの一冊である、ジョン・ミラー・ジュニア(John Miller, Jr.)著「ガダルカナル島:最初の攻勢(Guadalcanal: The First Offensive)』(1949年)がある。戦争中に出版された2つの記録は、3世代にわたって読者を魅了してきた:リチャード・トレガスキス(Richard Tregaskis)著「ガダルカナル日記(Guadalcanal Diary)」(1943年)とアイラ・ウォルファート(Ira Wolfert)著「ソロモン諸島の会戦(Battle for the Solomons)」(1943年)である。最近の著作としては、ロバート・エドワード・リー(Robert Edward Lee)著「ガダルカナルの勝利(Victory at Guadalcanal)」(1981年)、ハーバート・C・メリラット(Herbert C. Merillat)著「ガダルカナル追憶(Guadalcanal Remembered)」(1982年)、リチャード・B・フランク(Richard B. Frank)著「ガダルカナル(Guadalcanal)」(1990年)などがある。

第二次世界大戦における米陸軍の詳細については、米陸軍戦史センターのウェブサイト(www.history.army.mil)を参照されたい。