硫黄島のダークホース (Marine Corps Gazette)

米海兵隊のガゼット誌2025年7月号に掲載されていた硫黄島での会戦(1945年2月19日 – 1945年3月27日)に関わる記事で、2月19日から3月15日までの戦況が記されており、特に上陸後の米海兵隊が苦戦した当初の闘いに焦点があてられたものである。なお、本記事は1945年8月号に掲載されたもの。(軍治)

![]()

硫黄島のダークホース

Dark Horse on Iwo

硫黄島の海上待機の予備の第3海兵師団は、Dデーには上陸しなかった。しかし、上陸すると、強力なドライブで島を横断し、連携した支援部隊のパンチ力を発揮した。

by Maj R.D. Heinl Jr.

Marine Corps Gazette • July 2025

これは、誰も上陸するとは思っていなかった海兵隊師団の物語であり、断片的に使用されるかもしれない浮動予備軍だが、部隊として使用する余地はないだろう。そしてこれは、どのように上陸し、どのように戦ったかを描いている。これは、硫黄島における第三海兵師団の物語である。

>原文:Marine Corps Gazette、1945年8月号。

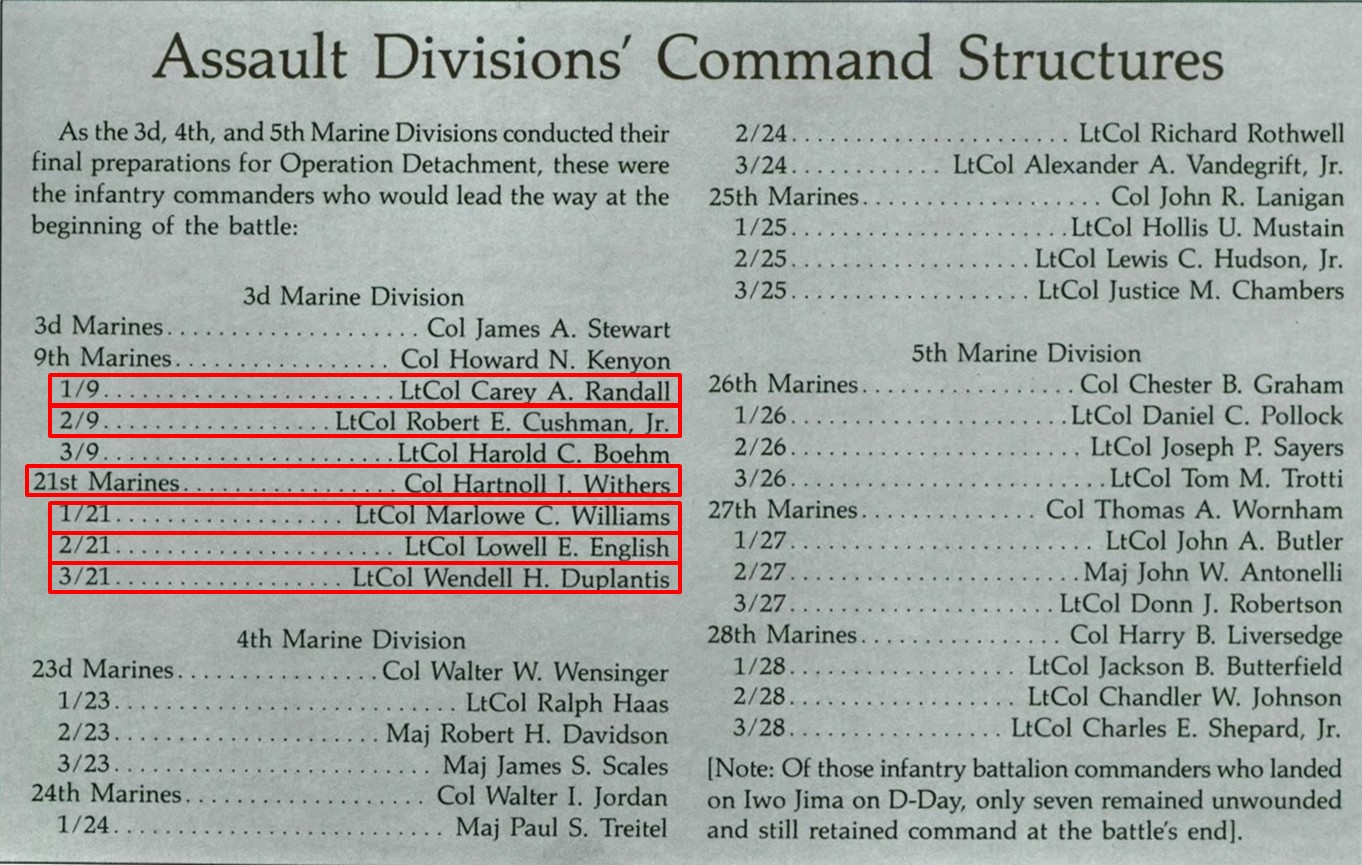

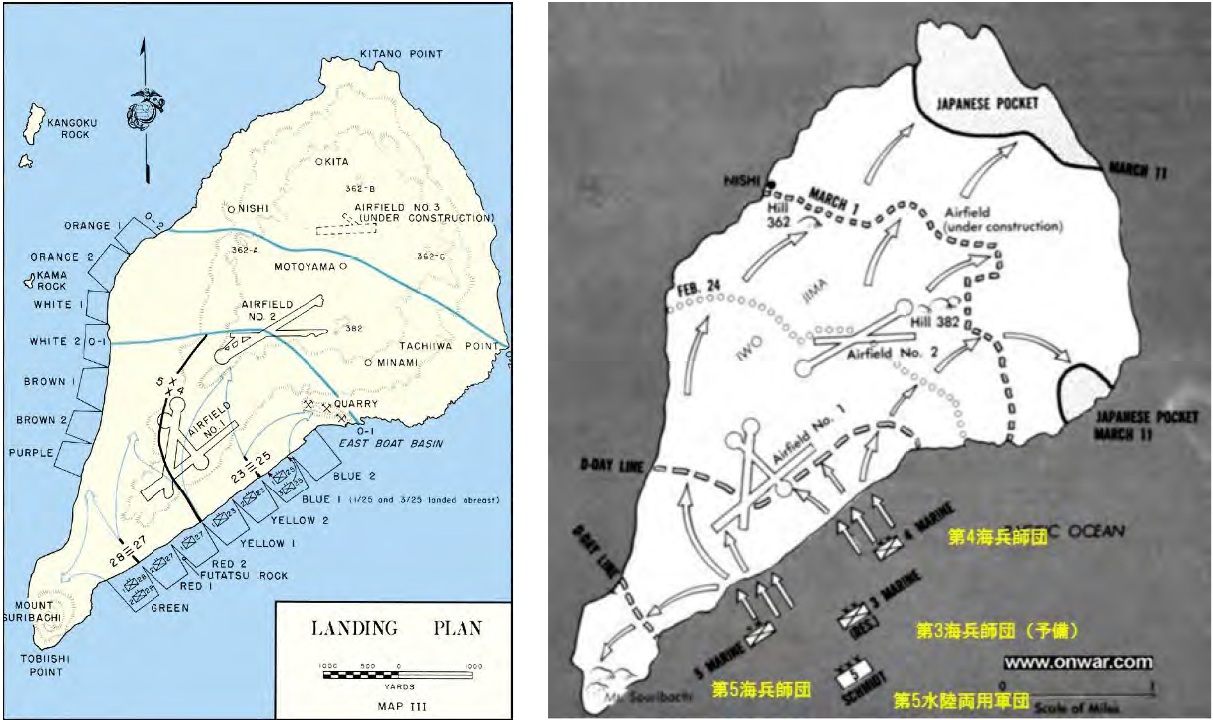

(訳者註:硫黄島を攻撃した第5海兵水陸両用軍団の隷下部隊。赤枠は記事登場する部隊) |

硫黄島の会戦(Iwo Jima battle)の間、特派員たちは1,168,575の言葉を紡ぎ出したと推定されている。黒い火山砂、硫黄の噴煙、溶岩の岩山、迷路のような洞窟……」などというフレーズが何度繰り返されたかは計り知れない。こうした繰り返しは、硫黄島がどのような場所であったかを、その場にいない人々に正確に伝えることができないという無力感に起因する。「地獄の穴(Hell-hole)」という言葉はましな方だ。西部の不毛地帯(Badlands)を最初に見た開拓者たちは、「火の消えた地獄(hell with the fire out)」と表現した。それに近い表現である。硫黄島を想像するには、米国の砂漠の中でも最も過酷な場所を2倍にしてみてほしい。

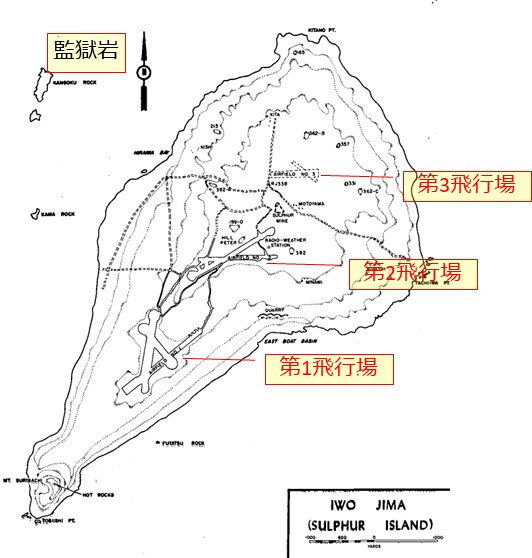

(米海兵隊の地図に訳者追記) |

軍事的な目で見ると、硫黄島はバランスの悪いダンベルのような形をしており、一方の端にある摺鉢山は、細長い尾根によってもう一方の端にあるかなりの陸地とつながっている。地形は、もともと低木が生い茂る火山砂高地で構成されていないところは、固い溶岩で、神聖でない割れ目やギザギザの縁、洞窟がたくさんある。硫黄島沖にはいくつかの島と岩礁がある。その中で特筆すべきは、北西の海岸から1マイルも離れていないカマ岩とカンゴク岩だけである。監獄を意味する「カンゴク」は、まるで地獄に地下室があるような島で、多くの笑い話になった。

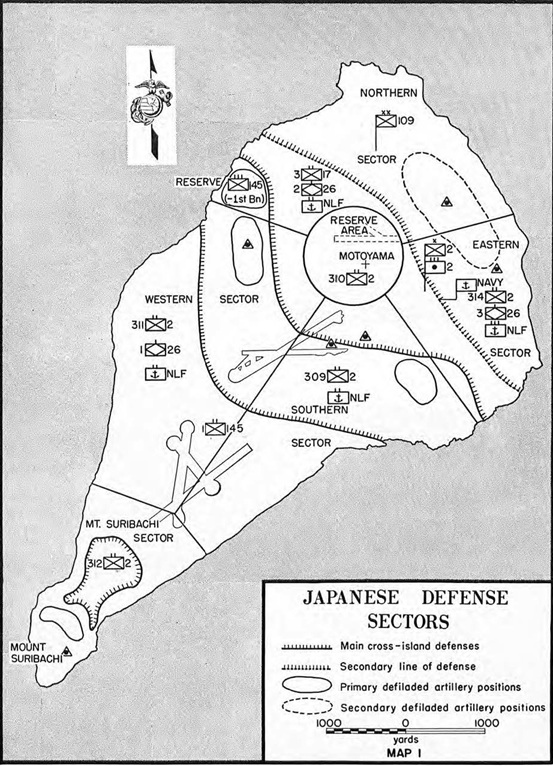

日本軍(Jap)の陣地や防衛組織を説明する際、多くの用語は意味を失う。線もなければ、境界線もない。硫黄島は一つの堅固な、組織化された防衛であり、その密度は、米軍によって占領されたいかなる目標においても、これを上回ったことはない。

(米海兵隊の地図から訳者追加) |

航空攻撃に対しては、120ミリ海軍砲(駆逐艦や大型艦の副砲台に搭載されるような両用砲)、25ミリ連装自動小銃、小型の高射機関砲が数多くあった。海岸や砂浜の防衛では、敵は6インチ砲や4.7インチ砲(それ以下の口径の砲は言うに及ばず)を、周囲を6フィートや8フィートの鉄筋コンクリートで固め、岩や砂の中に設置した巨大な砲台に砲郭化していた。

島全体には、洞窟、掘られた戦車、トーチカ、ブロックハウスが連なり、それぞれが互いを支え、すべてが地雷原を覆っていた。滑走路があるため、射撃と観測が可能だった。その上、巨大な迫撃砲とロケット砲陣地があった。これまで、670ポンドの砲弾を搭載した320ミリ迫撃砲やロケット弾は、情報要約(intelligence summaries)の中では抽象的なものだった。硫黄島では、それらは立体的に現れた。

硫黄臭く、保安官セール(sheriff’s sale)※で50セントの価値もない、長さ5マイル、幅3マイルの小さな火山原子が、東京から700マイル離れた硫黄島だった。

※ 保安官セール(sheriff’s sale)とは、差し押さえられた不動産を、裁判所の命令に基づいて、保安官が公売にかけることを指す。

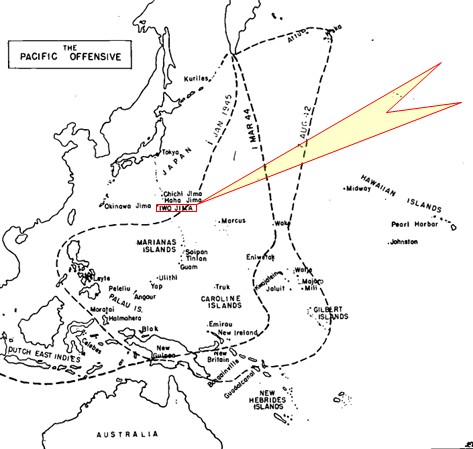

(米海兵隊の地図に訳者追記) |

硫黄島で推定14,000人の日本兵(Nips)を制圧するために、第5水陸両用軍団の2個師団をいわゆる東浜(実際は南東)に横一列に上陸させ、もう1個師団である第3師団を予備として海上待機させることが計画された。

(米海兵隊の地図に訳者追記) |

最初の攻撃で上陸した2個師団、第4師団(右側)と第5師団は、海岸堡(beachhead)を確保し、摺鉢山のすぐ下の狭いくびれた陸地を横切り(蛇の三角形の頭を切り落とすように)、それからターンして、2個師団(1個連隊を除く)が硫黄の長軸を北東に向くようにする。第5連隊の余分な連隊は摺鉢山を削るだろう。

島を軟化させるため、戦略空軍は74日間にわたる高高度爆撃を行ったが、本当の粉砕は戦艦と巡洋艦のタスク部隊(task force)による3日間の猛烈な砲撃によってもたらされた。この部隊の指揮官は、一目見ただけで、硫黄島の残りの部分を徹底的に打ち負かすどころか、上陸を可能にするだけでも十分だと判断した。

予備調査では理解されておらず、決して予想できなかったのは、信じられないほどの防衛網の密度と、島にひしめき合う日本軍(Jap)部隊の密度だった。そして上陸の数日前、これらの要因が明らかになると、見積もりは劇的に変化した。単純な計算で、硫黄島に2万人の日本軍(Japs)がいたとしたら、つまり我々の見積もりの3分の1増の人数であれば、より多くの第3師団の海兵隊兵力が必要になるだろう。

2月19日の上陸作戦は天候にも助けられた。ブランディ(Blandy)提督のタスク部隊と空母航空隊がうまく仕事をこなしたため、2個師団はほとんど抵抗することなく上陸した。第5師団は艦砲射撃のカーテンの中を旋回しながら前進し、日暮れ前に島を横断したが、第4師団はすでに砂浜で迫撃砲や砲兵の激しい間接砲火を受けていた。

上陸用装軌車両(LVT: Landing Vehicle Tracked)以外のあらゆる車両を飲み込んでしまうような瓦礫にまみれた黒い砂の上では、補給は困難だろう。死傷者も増え始めていた。第3師団から1個連隊を投入する必要があるかもしれない。そこで2月20日、第21海兵連隊は第4師団を増援するために上陸するためにボートを出した。

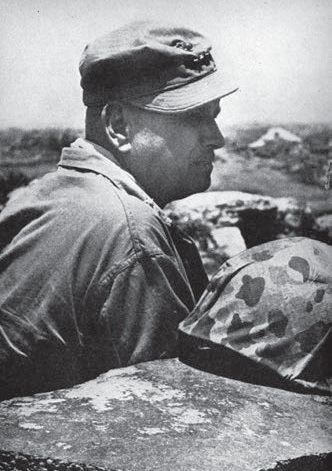

太平洋艦隊海兵軍司令官パック、ロイ・スタンリー・ガイガー中将。 |

2月22日、第3海兵師団第21海兵連隊第1海兵大隊が攻撃開始。 (訳者註:2個師団並列が3個師団並列に変更されている) |

一方、天候は変わった。風は強まり、雲は低く垂れ込めた。砂浜では荷揚げが砂に阻まれ、絶え間ない間接砲火に悩まされ、海が増水して進行が遅れた。第21海兵連隊は上陸の準備を整えていたが、濡れ、船酔い、寒さのため、悲惨な数時間、沖合での上陸を遅らせる必要があった。夜には、兵士たちは喜んで再上陸した(数名を除いては、船酔いで船に戻ることができない惨めな者たちだった)。彼らは機械化上陸艇(LCM: Landing craft mechanized)の中で夜を過ごした。

翌2月21日、事態は好転し、18時には連隊は上陸し、第1飛行場の南端の庇の下にある集合場所にいた。敵の嫌がらせ射撃は、いつも浜辺に気を配っているが、この夜は珍しく、ロケット砲、巨大迫撃砲、あらゆる口径の砲兵で行われた。しかし、死傷者は一人も出なかった。

翌朝、連隊は夜明け前に、第1飛行場を見下ろす砂地の頂上で不安定に踏ん張っていた第23海兵連隊の救援を開始した。激しい砲火が救援を阻み、連隊は間一髪で飛び出しを逃したが、8時35分、第1、第2大隊が横一列に並んで攻撃を開始した。最初から激しい攻防戦だった。敵のトーチカや掩体壕はあらゆる砂高地に掘られているようだった。

行きは上り坂だった。区域の中央にある25ミリ対空連装砲の巣や、120ミリ両用砲の海軍砲台陣地(これは砲がノックアウトされた後、火炎放射器と小銃兵によって奪取されなければならなかった)など、すべてのヤードは敵の兵器に覆われていた。日暮れまでに、第2大隊は第2飛行場の南西端の突出部まで200ヤードほどの距離まで左側を前進した。右側は、一日の苦労の甲斐もなく、50ヤードも離れていない。

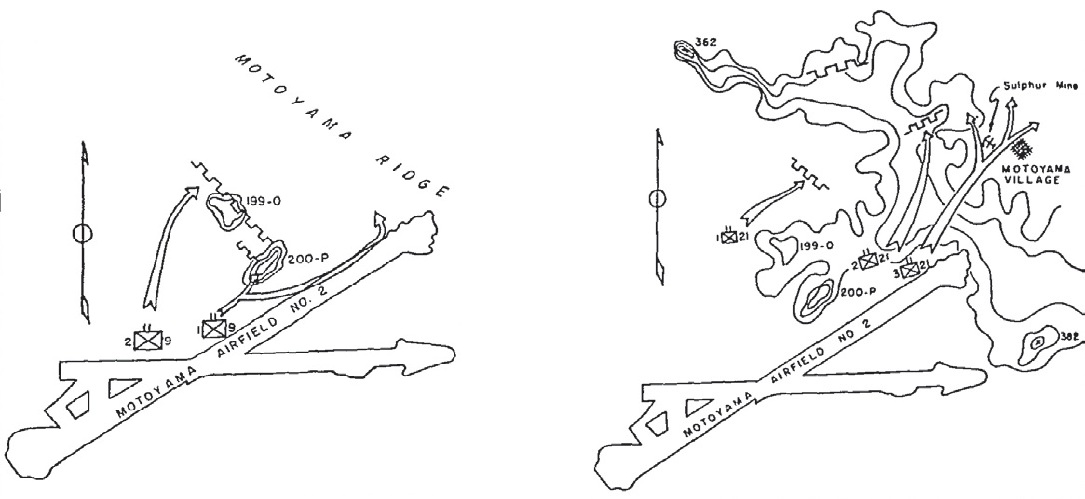

右大隊が交差する滑走路によって形成された凹状の円形競技場を前進するには、フィールドの端から敵を追い払うことが第一条件であり、ましてや北側の199-O高地、200-P高地、382高地などの有利な場所に設置された機関銃や軽対空兵器からの平坦な弾道の射撃によって掃討された滑走路を横断することはなおさら困難であった。

そのため、第2大隊(イングリッシュ(English))の午前中の闘いは、急な砂地の滑走路端に乗り上げ、それを回り込もうとする一連の試みであったが、第1大隊のウィリアムズ(Williams)は自動小銃とトーチカで釘付けにされ、0930過ぎまで事実上その場に留まった。その日の終わりには、猛烈な突撃の後、第21海兵連隊の左翼は湾曲した堤防の周囲に引っ掛かり、長い間押さえつけられていた右翼は、収束した滑走路の角度に入り込んだ。第1大隊は当分の間、消耗し、第3大隊(デュプランティス(Duplantis))が翌朝の攻撃を開始した。

任務と目標:東西の空路を横断すること。

第21海兵連隊第3大隊の兵士が、3回の挑戦の末、掃討された100ヤードを向こう側に渡ることができたのは、2月24日、13時頃のことであった。午前中、第4師団と第5師団の戦車が北東-南西の滑走路を集団攻撃していた。戦車兵が(苦労して)知ったのは、高速の47ミリ対戦車砲が狭い帯の隅々まで行き渡り、日本兵(Nips)が全長にわたって2本角の地雷を敷設していることだった。

戦車の攻撃が止むと、燃え盛る残骸は、皮にきれいな丸い穴が開いているものもあれば、履帯や砲弾が散乱しているものもあり、廃墟のように残っていた。この仕事は明らかにライフル兵のためのものだった。たとえば、第21海兵連隊のK中隊は、滑走路脇の盛り土を背にして平らになり、偵察隊、そしてライフル隊が立ち上がる。

日本軍(Jap)は射撃を止め、さらに多くの海兵隊が続く。そして、パレード会場のように平らな土地を横切る途中で、日本兵(Nips)がライフル、機関銃、迫撃砲、あらゆる兵器で攻撃してきた。それが2度起こった。そして3度目、彼らは成功した。

向こう側を抑えるのは容易ではなかった。午後に敵の反撃が2回あった。どちらもおざなりというわけにはいかず、戦場の中央のすぐ北にある荒れた砂地では手榴弾や冷たい鋼鉄を使った乱闘が繰り広げられた。しかし、午後遅くには、第3大隊が滑走路の向こう側に定着しただけでなく、滑走路の端で戦闘を続けていた第2大隊も1個中隊をデュプランティス(Duplantis)の部隊の左後方の誘導路と飛行機格納庫に前進させることに成功した。この陣地は維持された。

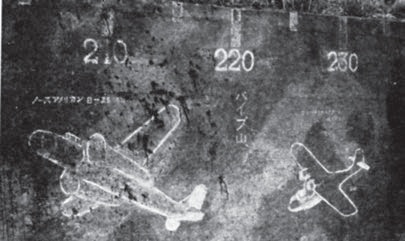

25ミリ対空連装機関砲は、ハニカム状の200-P高地の洞窟に隠されていた。日本軍(Jap)の陸戦隊が第9海兵連隊に対する狂信的な防衛を行った場所である。彼らの砲兵は第2飛行場を掃射した。 |

哨所には、既知のあらゆる種類の米軍機がチョークで描かれた壁画があった。 |

岩山に深い洞窟があり、21日のブレイクスルーまでは険しい道のりだった。 |

一方、第3師団は、何時間もの間、海上で苛立ちを隠せなかったが、「2月24日に上陸し(第3海兵連隊はまだ)、第21海兵連隊(現在は親師団に復帰)の警戒区域を掌握し、攻撃を続行せよ」との連絡を受けた。第3海兵連隊は闘いに参加した。

硫黄島上部の稜線は馬蹄形またはU字形をしており、両側は師団の攻撃線を挟んで平行し、第4師団と第5師団のゾーンを左右に指揮している。Uの字の底の深い湾曲部に本山集落(現在は道路分岐点と瓦礫の山)を、さらに左(北西)に第3飛行場を入れ、まだ内部の窪地の中にある。

最初の尾根の頂上と、その前方斜面に、緊密に組織された防御陣地を思い浮かべて欲しい。掩蔽壕、トーチカ、地雷原、多数の平坦弾道の対戦車砲と対空自動砲を想像して欲しい。そのすべてが、後方斜面の危険な峡谷や裂け目に埋もれた迫撃砲によってバックアップされている。

それを鮮明にするために、硫黄灰の山、熱い火山の穴、地面から噴き出す蒸気や煙を加える。今述べたように、本山稜線には敵の主要な陣地の一つがあり、「要塞のような防御組織」であり、「第一次世界大戦の戦線や、現在のヨーロッパ戦争の大規模な要塞地帯で遭遇したものに匹敵する」と師団の戦記者はコメントしている。

2月26日、第9海兵連隊が先陣を切って行った闘いでは、わずかな前進しか得られなかったが、獲得した土地の性質は極めて重要であった。洞窟だらけの199-O高地と200-P高地は、一方は120ミリ海軍砲の砲台を備え、もう一方は25ミリ対空砲の連装砲を備えており、師団の全地帯の前進を妨げていたが、本山村の前方の稜線に手強いアウトワークを提供していた。両高地陵は多かれ少なかれ第9海兵連隊の手中にあり、左側はクッシュマン(Cushman)(第2大隊)、右側はランドール(Randall)(第1大隊)であった。クッシュマン(Cushman)は洞窟、洞穴、掩体壕の間を拡張し、ランドール(Randall)は滑走路に一番乗りし、尾根を見上げた。

2月27日、第9海兵連隊が攻撃を続ける中、最初の激しい砲撃と艦砲射撃の準備が前面に積み重なった。駆逐艦からの105ミリ砲、軍団155ミリ砲、5インチ砲でクッシュマン(Cushman)は何とか左側150ヤードまで前進したが、第1大隊がまだボロボロになった飛行場無線気象局の前に釘付けになっている右側からの側面射撃に止められた。正午までに、準備を繰り返し、再び攻撃することが決定された。すべては、準備の後、突撃部隊が動き出すかどうかにかかっていた。こうして2月27日12時50分、連隊は再び攻撃を開始した。

日暮れまでにクッシュマン(Cushman)は600ヤードを移動し、ランドール(Randall)は200-P高地と199-O高地の残りを手中に収めた。迂回した狙撃兵(200-P高地の隙間で激しく死んだ日本兵(Nip)陸戦隊兵士)がいなければ、攻撃はさらに急増していたかもしれないが、後方の高地からの砲撃が前進を阻んだ。

会戦初期、第2飛行場に向かって進む第21海兵連隊。 |

27日の闘いで第9海兵連隊は疲弊していた。第3海兵連隊は遠征部隊予備役として浮いていたため、師団にはまだ予備役がおらず、21日は翌28日朝、第1大隊を左翼に、第3大隊を右翼にして再び出撃した。前日の主力を支援する兵器の組み合わせから、アースキン(Erskine)将軍はさらなる改良を加えた。

凄まじかった。49分間、105ミリ砲、155ミリ砲、5インチ砲、6インチ砲、8インチ砲の集中炸裂弾が前方に転がり続けた。飛び出しを支援したのは各連隊のあらゆる歩兵兵器で、弾幕と小銃兵の間に迫撃砲と自動小銃の射撃を流し込んだ。左翼では、茫然自失の日本軍(Jap)が尾根の背後から迫撃砲の猛攻撃を開始する前に、ウィリアムズ(Williams)が直ちに200ヤード以上前進した。右翼のデュプランティス(Duplantis)は急進し、昼前には第2飛行場の上端の高地にいた。ここは日本兵(Nip)の47ミリ対戦車砲がエバンス(Evans)の戦車を打ち落とした巣である。

この攻撃の勢いを失ってはならない。きれいな離脱が進み、本山村に向かって深いくさびが打ち込まれ、敵は動揺していた。13時、ウィリアムズ(Williams)とデュプランティス(Duplantis)が再び連合軍の背後から攻撃を仕掛け、この処置が繰り返された。追加機能として、ベーム(Boehm)の第9海兵連隊第3大隊が第21海兵連隊に編入され、どんな軟弱な場所でも突破できるように準備されていた。

1時間もしないうちに、デュプランティス(Duplantis)はナイフで前進した(軟弱地点はどうやら用意周到に待ち構えていたようだ)。稜線を越え、敵の主戦場は分断され、平定されて久しい本山村は我々の手に入った。しかし、ウィリアムズ(Williams)はそれほど幸運ではなかった。彼の攻撃はまたもや激しい迫撃砲と小火器による砲撃に阻まれ、玄武岩の塊と溶岩の岩山からなる石化したジャングルのような場所で、地下20~25フィートの深い洞窟や部屋を横切るトンネルを掘った以外、ほとんど収穫はなかった。バリエーションとしては、硫黄鉱山のゴミや瓦礫、蒸し風呂のような悪臭を放つボタ山(slag-heaps)があった。

一方、デュプランティス(Duplantis)の急速な前進により、彼の左翼とウィリアムズ(Williams)第1大隊の固定された部隊との間に隙間ができた。これを塞ぐため、そしてウィリアムズ(Williams)と対峙する抵抗勢力の裏をかくため、イングリッシュ(English)率いる第21海兵連隊第2大隊が午後に投入された。イングリッシュ(English)はまたもや堅固な支援兵器の準備にもかかわらず、激しい小火器と迫撃砲の射撃によって出発線(硫黄鉱山のすぐ西)の後方で足止めを食らい、弾幕の背後に迫ることができなかった。結果:午後の遅い時間の攻撃は、本山尾根の後方の突出部にある多数のトーチカと掩体壕に対してゆっくりと進行した。

しかし、その日の仕事は特筆すべきものだった。もはや日本兵(Nips)は、硫黄島下方の隅々まで見渡せる本山尾根の頂上に座って観測や射撃の指揮をとることはできず、第3飛行場付近の窪地で人知れず動き回ることもできない。第3海兵連隊は彼らの仕事場に乱入してきたのだ。師団は彼らの応接間にビバークしていた。

(本山突破の後、海への道が開かれたように見えたのは束の間だった。師団が最後の稜線(馬蹄形のもう片方の足)のふもとに到達するまで、低地を真っ逆さまの速攻が何度も繰り返され、その先には海が広がっていた。しかし3月2日の夜、翌日の戦闘計画が練られる中、G-2が黒く塗りつぶされた司令部に捕獲した地図を持ち込んだ。今日の午後、ランドール(Randall)が出くわした敵は、右前方にある分厚く整然と組織された抵抗勢力の前哨線であり、トーチカ、洞窟、掩蔽壕でいっぱいの深い渓谷が横たわり、あらゆる口径と種類の兵器がちりばめられた高地[362高地だったかな]から我々の地帯を指揮している)。

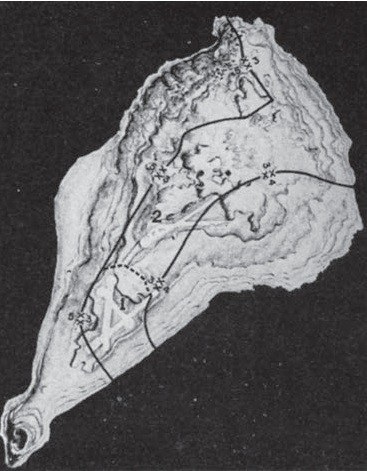

2月27日、第9海兵連隊は2度にわたって攻撃した。 第21海兵連隊は2月28日に突破した。 |

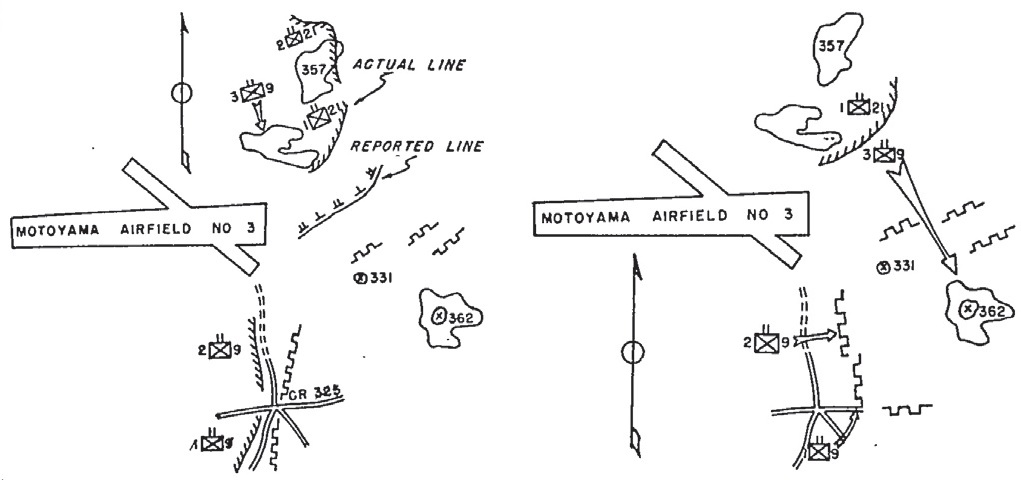

この地点で、第3師団地帯は事実上鞍部を横切る。北側の端には、戦闘地図上の目標地域235-Uにある362高地がそびえ、南側、つまり右側の端には、目標地域219-Uにある第2の362高地に固定されている。それぞれの高地は非常に重要であり、それぞれに手強い抵抗があった。師団の最終的な突破口は、362高地の戦いに集約される。3月2日の戦闘は、事実上2つの別々の行動であり、それぞれがこれらの高地の1つを確保することに向けられていた。

左翼の第21海兵連隊(ベーム(Boehm)の第9海兵連隊第3大隊が配属)は西と南に拡張され、第5師団が接触を探っていた。左翼のベーム(Boehm)は午後の早い時間までに362高地(北側)の頂上までほぼ到達したが、戦記によれば「突然、長時間に及ぶ激しい砲火」に見舞われ、小火器や機関銃だけでなく、2門以上の75ミリ砲がアプローチを掃射した。

地盤は悪く、防御側以外には射界も観測界もなく、砕けた玄武岩の岩棚があり、多くの鉄筋コンクリートの防御があった(この場所は、前哨戦でわが軍の艦船や航空機に抵抗した対空防御や海岸防御の場所だった)。この猛攻撃に直面したベーム(Boehm)は後退を余儀なくされ、彼の大隊は最終的に362高地のすぐ近くの塹壕(主に第5師団の陣地)を保持し、そこから南西に延びる尾根の周りを湾曲した。

右側では、第9海兵連隊(予備兵の継続的なやりくりで第21海兵連隊も加わった)が壁にぶつかっていた。

突撃のクッシュマン(Cushman)とランドール(Randall)は、クッシュマン(Cushman)の第2大隊を左翼に従え、本山の東500ヤードの道路沿いで立ち往生していた。そこは抵抗が激化しており、トーチカと掩体壕の巣で、後方は362高地が隆起していた。クッシュマン(Cushman)の報告によれば、この戦線は決して突破不可能なものではなく、新兵中隊が兵器と突撃技術を駆使して的確なチームワークで突破することができた。午後の遅い時間帯の連携攻撃がトリックになるかもしれず、15時30分、砲兵と海軍の砲撃準備と移動弾幕射撃(rolling barrage)の背後で、第9海兵連隊はトライを試みたが、擲弾筒(knee-mortar)と平坦な軌道の砲撃に押さえ込まれただけであった。

我々を助けてくれる軽対空機関砲の一つ。背景にはクッシュマン(Cushman)の199-O高地がそびえる。 |

3月2日夜の状況は、敵が入手した地図によって明らかになったが、師団は本山稜線と同様、いやそれ以上に組織化された最終防御陣地に直面しており、地形もはるかに悪い。362高地のいずれかに対する正面攻撃は、たとえ成功しても犠牲を伴うだろう。尾根の中央下部にまたがり、そこから窮屈な硫黄島で可能などんな作戦でも、この高地を曲がることができるかもしれない。

その後の数日間で、この考えは確信に変わった。3月3日、終日にわたる銃撃戦の末、第5師団の部隊はついに左翼のベーム(Boehm)と互角に渡り合い、ベーム(Boehm)を362高地の火の吹きすさぶ斜面にしがみつかせた。中央では第21海兵連隊の第1、第2大隊がそれぞれハウザー(Houser)とパーシー(Percy)の指揮下に入り、ほぼ真東に向かい、不健全であった第3飛行場の北側を斬りながら、左側の隆起した地面にしがみつき、正面の鞍部に乗り込もうとしていた。

少しずつ、彼らは目標に到達した。一日で達成できたわけではなかったが、3月4日の夜までに、パーシー(Percy)軍は海を多少見下ろせる地点を確保し、少なくとも北の362高地からの侵攻に対して師団の左翼境界を確保した。彼の前線と直角に、真南を向いて、ハウザー(Houser)率いる第21海兵連隊第1大隊が走っていた。その右翼はほぼ空中にあった。ハウザー(Houser)と第9海兵連隊左翼大隊を率いるクッシュマン(Cushman)の間には、ある冗談好きの言葉を借りれば「日本兵(Nips)からの砲火で」覆われた隙間があった。ハウザー(Houser)とクッシュマン(Cushman)の間の角には、第9海兵連隊を足止めしていた鉄壁の抵抗の最上部があった。彼らはそれをクッシュマン(Cushman)のポケットと呼んだ。

3月5日までに、断固たる攻撃とあらゆる兵器支援にもかかわらず、海兵隊にとってさえ、進撃が行き詰まっていることは明らかだった。第3海兵連隊のみならず、遠く離れた隣接する師団の頑強な抵抗によっても同様であった。予備として残っていた第3海兵連隊の戦力を再編成・再編する日を3月5日(日)とすることが決定された。その間にすべての支援兵器が362高地(南)を攻撃した。第12海兵連隊(砲兵)は絶え間なく砲火を浴びせ、師団の火力支援艦艇も砲火を浴びせ、強力な空襲が行われた。戦闘日誌の記録によると、すべてが終わった後も「敵の狙撃、小火器、迫撃砲の砲火は活発に続いていた」という。そこで、射撃可能なすべての兵器による同時弾着射撃(TOT)射撃を含む、更なる超準備が計画された。しかし、その日の終わり(3月6日)には、その成果はほとんど見られなかった。

状況は深刻さを増していた。師団の一部は確かに敵の掌握する最後の尾根の頂上にいたものの、左右の高地、特に後者は日本兵(Nips)によってしっかりと守られていた。地形と接近戦のため、支援兵器の有効活用は事実上不可能だった。これはライフル兵の問題であり、ブローニングM1918自動小銃(BAR)、火炎放射器、突撃砲、そしてチームワークが求められる課題だった。

そのため、3月6日の午後、アースキン(Erskine)将軍は、この作戦ではユニークで、知られている限りではこれまで太平洋戦域では使われていなかった戦術、すなわち、362高地(南)を占領するための協調的な夜襲(night attack)を実施した。

我々の戦線には、東を向く第 9 海兵連隊の左大隊と南を向く第 21海兵連隊の右大隊の間に、まだ直角の凹角が残っている。

火星の男たち:蒸し暑い硫黄島の砂浜で、海兵隊員たちはまるで別の惑星にいるかのようにCレーションを調理した。 |

3月6日、夜間攻撃前の状況。 攻撃は3月7日午前5時に開始された。 |

この攻撃再開の中間地点が 331高地であり、362高地の300ヤードほど手前に補助的な鼻がある。計画では、ベーム(Boehm)の第9海兵連隊第3大隊(まだ第21海兵連隊に配属)が選ばれた道具である。ベーム(Boehm)は尾根を南下して攻撃し、第21海兵連隊第1大隊の前方陣地から0500に飛び出し、同時に第9海兵連隊も前進を試みる。兵団地帯の全照明は4時50分に点検される。砲兵隊は夜間、煙と榴弾の混じったランダムな嫌がらせの集中砲火を行う-4時55分、5分間の煙で362高地を攻撃する。ベーム(Boehm)が望むような偵察の機会はないが、彼が通過するハウザー(Houser)からほとんどの情報を得ることができる。

師団の指揮所(CP)では、参謀が監視を確認していた。時刻は午前 4 時 30 分。数分おきに誰かが、悪天候と雨天の中、外をのぞき込んだ。銃声や流れ弾が聞こえると、顔が緊張した。午前 4 時 50 分、照明が弱まり、消えた。さらに 5 分後、砲兵隊から妨害集中射撃が発射される、おなじみの破裂音とシューという音が続いた。第 12 海兵連隊に監視を依頼できる。そして、大事な時間に星の砲弾が炸裂した。照明はすべて確認済みではなかったのか? 海軍の砲撃担当官を呼んで! 第 4 師団の艦船だと報告し、野戦電話と無線に駆け寄った。その間に、攻撃隊が離陸したとの知らせが戻ってきた。まだ音はしない。彼らは少しでも動いているのだろうか? 蒸気を発する地面に飲み込まれたのだろうか?

返事が来たのは夜明けになってからだった。第一報:ベーム(Boehm)は362高地にいる。洞窟からよろめき出てきた日本兵(Nips)を火炎放射器で野外で殺害している。後方から散発的な銃撃が飛んでいる。最初の40分間は微動だにせず400ヤード前進したが、その後は特に何も起こらなかった。

夜が明けると、新たな報告が届いた。高地は362高地ではなく、我々が追い越した331高地だ。しかし、ベーム(Boehm)は今362高地の半分まで登っている。戦争の不運で、出発線は誰もが考えていたよりも後方にあった。想定された位置から400ヤード前進すれば362高地となるはずだったが、実際の前線では331高地だった。夜が明ける頃(ストーンウォール・ジャクソンなら「夜明け」と言っただろう)、ベーム(Boehm)は自分の位置を把握し、状況を把握した。彼の反応は即座だった。敵がまだ後退している間に、連携攻撃を仕掛けるのだ。その後、砲撃準備の後、午前 7 時 5 分に攻撃が再開され、日暮れまでに、抵抗がほぼ打ち破られ、崩壊が始まったこと、まだクッシュマン(Cushman)のポケットの塹壕に潜む戦車と対峙していた、長い間苦戦していた第 9 海兵連隊でさえ 100 ヤードほど前進し、かなりの前進を果たしたとの報告があった。

左翼、もう一方の362高地とその隣接する高台では、パーシー(Percy)率いる第21海兵連隊第2大隊が海を見下ろし、側面を援護していた。パーシー(Percy)の陣地は、崖に密集した敵の洞窟から海に向かって見下ろされる、不毛で平坦な海岸線を見下ろしていた。海兵隊が崖を下りると、第5師団の管轄区域にある362高地裏斜面の日本兵(Nips)陣地から激しい側面攻撃が始まった。パーシー(Percy)は待機し、第5師団が前進するのを待ち、海岸を砲火で援護しながら、ゆっくりと掃討を行うことが決定された。

(混乱した必死の日本兵(Nip)の抵抗を通り抜けて海へ向かう最後の攻勢については、もっと多くのことが語られるかもしれない。第21海兵連隊A中隊の兵士たちが、自分たちの地域の海岸で海水を満たした水筒をすくい上げ、それを軍団司令官に報告したとき、今では有名な「検査のためであって、消費のためではない」という引用が付けられた。あらゆる包囲網の排除は、それ自体が物語となるだろう。それは第4師団の境界にあるボームズ・ノーズでの闘争や、デュプランティス(Duplantis)が自ら7.2インチロケットトラックに乗り込み、202高地Aの抵抗を吹き飛ばした日と同じである。しかし、師団の地域が確保された今、検討すべき別の問題がある。)

これまで、我々は第3師団の硫黄島侵攻を大隊の問題、状況と戦術の問題として扱ってきた。コミュニケと同様に、「砲兵、航空、艦砲射撃による準備」について淡々と述べてきた。しかし、海兵隊員なら誰でも知っているように、事実はそれだけではない。あらゆる兵器の連携は特筆すべき点だった。他にも注目すべき点がある。第12海兵連隊、火力支援艦艇、海軍兵と沿岸射撃管制隊の海兵隊員、そして空母機による連携した空襲だ。

第3師団は硫黄島に上陸したが、あらゆるレベルでの訓練を通じて既に兵器支援の基礎を築いていたという幸運に恵まれていただけでなく、すべての参謀部と将校が他の部隊の特徴、限界、そして問題点を把握することを自らの任務と考えていた。そのため、ある日、従軍記者が支援兵科のテントにふらりと立ち寄った際、航空将校が砲撃方法について講義し、砲撃将校と砲兵将校は互いの専門分野を紹介し合った。両者の関係は個人的な友情に根ざしていた。師団の標準作業手順書の一つには、「支援兵科の効果的な連携は、あらゆるレベルでの緊密な個人的な連携の産物である」と記されていた。

毎晩、翌日の作戦計画が練られる中、砲兵、航空、海軍の砲火担当官は統合火力計画を策定し、目標と情報を交換し、互いの任務を自由に修正し、問題点と限界についての相互理解に基づいて調整を行った。計画が完成すると、彼らはG-3、参謀総長、そして将軍に提出した。集中を正当化できず、アースキン(Erskine)将軍に明確な説明もできない男を、どうかお救い欲しい。

日常的な作戦中、砲兵、航空、艦砲射撃は支援兵器テントを通じて調整され、別の暗転部を通じて 3 つの部隊のすべての通信がトランク接続され、第 12 海兵連隊射撃指揮センターへの直通回線が設けられていた。航空および艦砲射撃無線センターへの回線、師団交換台からの通常の回線、および第5軍団支援兵器交換台への直通回線があり、この回線で対応する 第5軍団セクションへの通話が処理され、他の師団との横方向の通信が提供されました。

しかし、第三師団の攻撃の代名詞となった集中射撃の計画、調整、指揮を効率的に行う中枢施設であっただけでなく、支援火器テントは指揮所(CP)で最高の簡易レストランでもあった。肉と豆、10合1食分のレーションのベーコン、目玉焼きくらい。やつれた観測員が、深く窪んだ目の周りに2.5センチほどの灰をまぶしながら、前線からよろよろと入ってくる。摺鉢スクリーマーを飲めば気分が良くなるだろう。医務室のアルコールとフルーツジュースだ。

重要な作戦中は常に参謀が一堂に会し、おそらく将軍、参謀総長、そしてG-3も同席していた。そうでない場合は、有線通信で即座に連絡が取れる状態だった。支援兵器に関する重要な決定や勧告は、必ず全員の同意なしには行われなかった。

そして、そして、これは功を奏した。例えば、航空士官が航空戦力で勝利を収めようとするのではなく、他の誰かがターゲットを攻撃できないか調査し、攻撃の価値と他の砲火の停止による損失を比較検討した。結果として、師団は航空攻撃をほとんど要請しなかったものの、高い割合で承認された。砲兵隊と艦砲射撃の連携は絶対的かつ完璧だった。海上に浮かぶ弾薬が不足しているときは砲兵隊が展開し、逆に105連装砲が砲弾不足に陥っているときには、5インチ砲の砲火が100ヤード先の友軍に引き寄せられる光景は珍しくなかった。

パーシー(Percy)率いる第21海兵連隊第2大隊がまだ前進を待っていたことを思い出してほしい。第5大隊は、前方の不可解な地形に頑強な包囲網に直面しており、容易に前進することはできない。特に、包囲網は後方の高地、島の北側の山塊から敵の砲火に覆われており、その側面にはパーシー(Percy)軍が依然として待機している。第5大隊が足止めされている今、なぜ第3大隊に任務を委ねないのでしょうか?

3月15日の夜、第21海兵連隊に次の知らせが届いた。明日は北方へ攻撃し、第5師団の管轄区域の上端を掃討せよ。境界線を引き直し、362高地からキタノ岬まで続く尾根の東側をすべて制圧せよ。師団左翼境界線沿いの第27海兵連隊の一部を交代させ、我々の通常の準備部隊の背後から攻撃せよ。第5海兵隊によれば、この地域は手強いとのこと。トーチカや洞窟のある玄武岩の岩山がまた一つ増えている。

翌朝、パーシー(Percy)大隊とハウザー(Houser)大隊が攻撃に加わり、パーシー(Percy)大隊の第2大隊が左翼に、第21大隊が第27大隊を交代し、灼熱の装甲部隊の背後から攻撃を開始した。艦砲射撃と砲撃の奔流は、海に至るまで、難所をかき乱した。

もうたくさんだ。銃弾の雨が日本軍(Jap)を地面に押し込んだが、ライフル兵に追い出された。午前10時、第21連隊の指揮官ウィザーズ(Withers)から報告が入った。この辺りでは、この作戦で見たこともないほど多くの日本兵(Nips)が走り回っているという。両大隊はすぐに出発する。パーシー(Percy)が尾根を下るにつれて、左側の道は当然ながら少し険しくなる。暗くなる前に海に着くだろう。

彼は約束を守り抜いた。13時30分までに両突撃大隊はそれぞれの担当区域の海岸に到着し、掃討作戦が開始され、18時00分には硫黄島は制圧された。