戦争の運命の女神 (HARPER’S Magazine 1980)

前々回、前回に続けて戦争を学ぶことについての論稿を紹介する。今回は、「軍事史の使用と乱用(US Army War College Quarterly)」の冒頭にある、ジェフリー・レコード(Jeffrey Record)による1980年執筆の「戦争の運命の女神(THE FORTUNES OF WAR)」を紹介するものである。当時、米陸軍だけでなく、米海軍、米空軍の士官学校での軍事史の研究が「技術」偏重の教育により軽んじられていることを嘆いているものである。戦場に赴く将校にとってその最初となる学校教育で戦争を学と術の両面からバランスよく学び、特に術(art)に関することは、軍事史から学ぶことが多いことを説いているものである。(軍治)

![]()

戦争の運命の女神

軍の学校は歴史を捨てて技術を重視する

THE FORTUNES OF WAR

The academies forsake history for technique

by Jeffrey Record

HARPER’S Magazine/ APRIL 1980

著者:ジェフリー・レコード(Jeffrey Record)は、かつてジョージア州選出のサム・ナン上院議員の軍事問題担当立法補佐官を務め、現在はワシントンD.C.の外交政策分析研究所の上級研究員。『ソビエト軍の規模評価』(ブルッキングス研究所)の著者である。(執筆当時)

一種の迷信的な恐怖が我々を覆っていた。我々の職業上、我々は迷信に従って生きてきた。そうせざるを得なかった。知識も過去の経験もすべて活用したとき、銃撃戦の結果も、防御や攻撃の結果も、運に大きく左右された。説明不可能なものに対する畏敬の念、献身的なギャンブラーの執念の中心は、我々のケースに合う唯一の宗教だった。我々は、運をその主要な道具の一つとして、冷徹に自らの中に取り込む神に従った。指揮官には、運のある指揮官を。教養と準備のある指揮官は他の者に任せればいい。

ジェームズ・ジョーンズ(James Jones)著「ホイッスル(Whistle)」※1

※1 イリノイ州ロビンスンに、父ラモン、母エイダの子として生まれ、育つ。少年時代はフォークナーの作品に親しんだ。1939年高校卒業後すぐに志願して陸軍に入り、第二次大戦中まではハワイのオアフ島スコフィールドバラックスで第25歩兵師団第27歩兵連隊に所属した。ガダルカナル島の戦いにおけるオースティン山でのギャロップ馬とタツノオトシゴ作戦の戦闘で負傷。ベトナム戦争ではジャーナリストとしてベトナムに赴いた。戦争体験は、ジョーンズの最も著名な戦争三部作と呼ばれる作品に影響を与えた。日本による真珠湾攻撃を目撃したことは、最初の著作『地上より永遠に』(1951年)を書かせた。ガダルカナル島の経験は『シン・レッド・ライン』(1962年)に反映され、『ホイッスル』(没後1978年刊)は、足首の負傷によるメンフィスでの入院経験が元になっている。

近年、士官学校(service academies)で戦争研究(study of war)と称されてきた内容には、いささかの懸念材料がある。第二次世界大戦終結以降、カリキュラムはますます偏向し、戦場における兵器と兵士の激突という、人間にとって最も壮大で予測不可能な体験を指示、管理、統制する能力について、士官学校が過信、いや傲慢さを抱くようになってきたのだ。

士官学校(service academies)はここ数年、不正行為スキャンダル、女性の入学、カリキュラムの「自由化(liberalization)」など、世間の注目を集めてきた。しかし、ウェスト・ポイント(米陸軍士官学校)、アナポリス(米海軍士官学校)、コロラド・スプリングス(米空軍士官学校)をリベラルアーツ・キャンパスと区別している科目、すなわち武力紛争の研究という、軍事教育の核心で何が起きているのかについては、ほとんど注目されていない。ここで顕著な変化は、軍事カリキュラムの基礎となる戦争史の研究(study of war’s history)が衰退したことである。

歴史は、戦争を科学(science)として扱おうとする軍事教育者の気質が強まっていることの犠牲になっている。その多くは戦争の専門家ではなく、昇進の階段を上る途中で「切符を切られる」巡業将校である。過去の経験的な記録は、戦争の技術や指揮の技法を探究の対象とするようになった。焦点は、戦術、戦略、兵站、装備の配置(marshaling of hardware)、そして絶えず展開するテクノロジー(例えば「電子戦場(electronic battlefield)」)の組織化である。

このような戦いの合理化または「科学化(scientification)」は、その実践者に不愉快な思い上がりを生む。なぜなら、戦場での勝敗を形成する上で、フレデリ ック大王(Frederick the Great)が「神聖なる偶然」と呼んだもの、すなわち「気まぐれ」、非合理的な、あるいは 予測不可能な出来事や状況、フォーチュナが果たす役割を、完全に否定するわけではないにせよ、 軽視するからである。それは、「どんな作戦の計画も、敵との最初の遭遇以降を確実に予測することはできない」という長老モルトケの賢明な注意を無視した思い上がりである。なぜなら、作戦の計画は「相手指揮官の独立した意志(independent will of the opposing commander)」を統制することができないからである。それとは対照的に、歴史研究は謙虚な経験となる。歴史の記録は、軍事的勝利の要素を特定し、集め、そして操作しようと試みた、最も優秀な人材による次々と失敗した試みで溢れている。

戦いの歴史(history of warfare)に対する無関心は、おそらく米軍将校の訓練における最大の弱点である。自分たちが選んだ職業の対象について、ざっとしか知らないことが、戦争の可鍛性(malleability of war)に対する根拠のない自信と、戦場での問題のすべてではないにせよ、そのほとんどが技術的または管理的な解決策に影響されやすいという信仰を特徴とするメンタリティを助長している。また、リーダーシップとは優れた管理能力の問題に過ぎないという陰湿な確信(insidious conviction)も助長してきた。

私は、10年以上にわたる戦場内外の軍人との親密な付き合い、軍隊の全兵科の将校との数え切れないほどの会話、そして専門士官学校のカリキュラムに精通していることから、このような結論を導き出した。

ウェスト・ポイント(米陸軍士官学校)、アナポリス(米海軍士官学校)、コロラド・スプリングス(米空軍士官学校)では、戦争の歴史を一瞬垣間見ることができるだけである。ウェスト・ポイントの教育プログラムを構成する373の教育科目のうち、電気工学は17科目(うち必修はせいぜい1科目)、数学は26科目(必須科目は 2 つあり、そのうち 1 つは「上級レベルの微積分学」、「多変数微積分学」、「線形代数入門」、「微分方程式」、「確率論と統計的推論」というタイトル)、。そして「軍事科学(Military Science)」と大胆に名付けられた科目が5科目ある。

それに比べ、教育プログラムでは、軍事史(military history)の科目は16しかなく、そのうち必修はせいぜい2つである。しかも、必修科目である「兵法史(History of the Military Art)」と「上級兵法史(Advanced History of the Military Art)」はいずれも、主に20世紀の戦いに焦点を当てている。アレクサンダー大王(Alexander the Great)とナポレオンの戦役にまたがる2千年間は、軍事思想史と同様、比較的ほとんど扱われていない。(しかし、クラウゼヴィッツやアルフレッド・T・マハンは半導体、電磁気学、マイクロプロセッサについて何を知っていたのだろうか?)

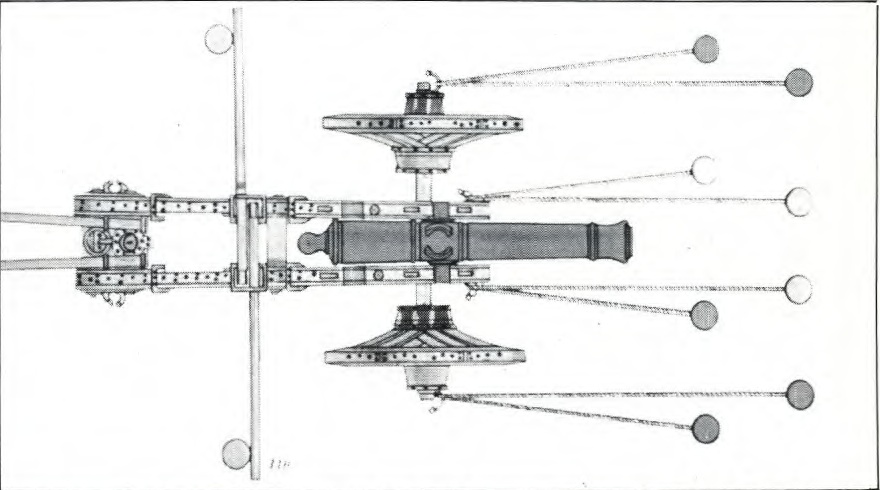

カノン砲の操作方法(maneuvering)の指示。円は兵士の位置を示している。 コートランド・キャンビー著『兵器の歴史』より。 |

米空軍士官学校の士官候補生が軍事史に触れる機会はさらに少なく、提供される全 394 科目のうち 5 科目(うち 1 科目は必須)で、電気工学が 22 科目、経営管理技法が 16 科目ほどである。

アナポリスでは、ファラガット※2、デューイ※3、ニミッツ※4のような将校を目指す者は、モービル、マニラ、ミッドウェーで何が起こったかの知識を持って卒業するかもしれないが、アクティウム※5、トラファルガー※6、ユトランド※7で何が起こったかは知らない。海軍兵学校の軍事史の唯一の必修科目は「米海軍の遺産」である。

※2 デヴィッド・グラスゴー・ファラガット(David Glasgow Farragut、1801年7月5日 – 1870年8月14日)は、米合衆国海軍の軍人である。米海軍では初の海軍少将、同中将、同大将にまで昇進。南北戦争のモービル湾の海戦で「機雷がなんだ。全速前進!」という命令を出したことで、大衆文化の中でも記憶されている。

※3 ジョージ・デューイ (George Dewey, 1837年12月26日 – 1917年1月16日) は、米合衆国の海軍軍人。米西戦争のマニラ湾海戦で英雄となり、米海軍史上でただ一人、海軍大元帥(海軍主席提督)の地位を与えられた。

※4 チェスター・ウィリアム・ニミッツ・シニア(Chester William Nimitz, Sr.、1885年2月24日 – 1966年2月20日)は、米合衆国の海軍軍人。最終階級は海軍元帥。第二次世界大戦中の米太平洋艦隊司令長官兼太平洋戦域最高司令官として日本軍と戦った。

※5 アクティウムの海戦は、紀元前31年9月にオクタウィアヌス支持派とプトレマイオス朝およびマルクス・アントニウス支持派連合軍の間で行われた海戦

※6 トラファルガーの海戦は、1805年10月21日に、ホレーショ・ネルソン提督指揮のイギリス海軍が、ナポレオンの派遣したフランス・スペイン連合艦隊を、スペインのトラファルガー岬沖合で破った海戦で、ナポレオン戦争における最大の海戦

※7 ユトランド沖海戦は、第一次世界大戦中デンマークのユトランド半島(ジャトランド半島)沖で1916年5月31日から6月1日にかけて戦われた、イギリス海軍とドイツ海軍との海戦で同大戦中最大の海戦であり、唯一の主力艦隊同士による決戦

我が国の陸軍士官学校は、戦争に関する才能ある学生を輩出している(マッカーサーとパットンは共に、その専門分野の歴史について非常に深い知識を持っていた)。しかし、大半の学校では、「戦争の科学(science of war)」が存在し、人間の活動の中で最も複雑で制御不能で、最も理解されていないこの行為も、適切な手段と、その管理可能性に対する必要な信念があれば「管理(managed)」できるという考えに魅了された将校を育成している。歴史家エドワード・N・ルトワック(Edward N. Luttwak)が指摘するように、敵を「単なるターゲットの目録(a mere inventory of targets)」として扱い、戦いを「火力の秩序ある管理(the orderly administration of firepower)」に過ぎないものとみなすのは、まさに将校団なのである。

それは、戦争のより根本的な真実、つまり戦場で、そして徹底的な歴史の知識を通してのみ学べる真実について十分に学んでいない将校団である。戦争における「運命の女神(Fortuna)」の支配的な役割を知的に受け入れることができない将校団であり、アンリ・ジョミニ(Henri Jomini)の自負心は受け入れるがクラウゼヴィッツの警告は無視する将校団であり、ベトナム戦争を自国の将来とは無関係なものとしか考えていない将校団である。インドシナにおける米軍(American arms)の失敗を、道徳的に疑わしくはないにせよ、臆病な政府当局の悪意ある策略(machination)のせいだとし、人間的な出会いとしての戦争の研究に、方程式のバランスをとる能力、簡潔な覚書を起草する能力、スマートに敬礼する能力よりも価値を置いていない。

公平を期すために言っておくと、戦争の本質に関する米軍の仮定は、少なくともつい最近まで、我々社会が人間の営み全般について用いてきた仮定を代表していないわけではない。米国の政治倫理は、ホッブズやド・メースルの子孫ではなく、モンテスキューやロックの子孫によって形成された。我々の憲法は、人間の問題における理性の役割に対する強い信頼を反映している。

その後の米国の歴史は、こうした思い込みを覆い隠す傾向があった。南北戦争と、短期間に勃発した人種間・産業間の抗争を除けば、我が国は、他国を引き裂き続けているほとんどの国内問題を、大規模な暴力に訴えることなく解決してきた。国家として、我々は並外れた幸運に恵まれていた。地球上で最も豊かな大陸を手に入れることができたのだ。広大な海に隔てられていたため、我々は外国からの干渉をほとんど受けることなく、大陸を自由に統制し、組織化することができた。

我々の主な敵対者は外敵ではなく自然そのものであり、その挑戦は技術革新によって克服された。我々は侵略されたことも、飢饉で荒廃したことも、疫病で荒廃したこともない。戦争も比較的少なく、明確な敗北を喫したのは1度だけである。我々は、国や社会に取り返しのつかない損害を与えるような戦争をしたことがない。黙示録の四騎士との小競り合い※8がこれほど少ない国は他にない。

※8 ヨハネの黙示録の四騎士は、『ヨハネの黙示録』に記される四人の騎士とされており、小羊(キリスト)が解く七つの封印の内、始めの四つの封印が解かれた時に現れるという。四騎士はそれぞれが、地上の四分の一の支配、そして剣と飢饉と病・獣により、地上の人間を殺す権威を与えられているとされる。

要するに、米国の歴史的経験には、人間の努力に内在する弱さや矛盾を正当に尊重するよう促すようなものはほとんどない。ベトナム戦争は、戦争の容易さや管理可能性に対する米国民の信頼を弱めたが、軍において同様の結果をもたらしたという証拠はほとんどない。「できる(can do)」という精神-「困難なことはすぐにできるが、不可能なことは少し時間がかかる」-は、ウェスト・ポイントで今もなお息づいており、適切な技術と指導技法を駆使するだけで指揮官が自らの意志を戦場に押し付けることができるという揺るぎない自信を反映している。米軍指導部が圧倒的な計測可能な資源を保有していたにもかかわらず、北ベトナムに自らの意志を押し付けることができなかったこと、そしてインドシナ紛争が技術的解決に対して事実上無縁であったことは、国防総省にとってほとんど教訓となっていないようだ。

米軍が、技術革新が戦場の勝敗を決定づけるという揺るぎない信念を抱き続けていることを示す好例は、「スマート」対戦車兵器への執着である。実際、昨今国防総省の一部で抱かれている危険な幻想の一つは、十分な数の対戦車兵器を配備すれば、長年NATOの軍事計画担当者を凍りつかせてきた強力なソ連戦車部隊を、撃破はできなくても無力化できるという信念である。この幻想は、米海兵隊や米陸軍第82空挺師団といった非機械化歩兵部隊に特に蔓延している。彼らは、いかに優れた装備を備えていても、依然として米地上部隊の半分以上を占める軽歩兵部隊が、装甲部隊や機械化部隊に対抗することはほとんど不可能であるという事実を、制度的に受け入れようとしない。

米陸軍と米海兵隊は、レーザー誘導式および有線誘導式の新型対戦車兵器を採用するにあたり、本質的に構造的な問題に対する技術的な「修正(fix)」を追求した。歩兵が前進する装甲車両に圧倒されるのは、火力不足というよりもむしろ移動性の欠如によるところが大きい。さらに特徴的なのは、陸戦の女王の座を戦車から引きずり降ろし、火薬(gunpowder)時代からグデーリアン時代までの何世紀にもわたって享受してきたような優位性を歩兵に取り戻す手段を常に模索していた米海兵隊と米陸軍の歩兵兵科が、新型対戦車誘導ミサイルの固有の限界、そして常識に基づいた比較的安価な手段でどれほど効果的に対抗できるかを理解し損ねていたことである。

米国のTOWやドラゴンなどの対戦車誘導ミサイル(ATGM)は、有線誘導方式かレーザービーム誘導方式かに関わらず、共通点が一つある。それは、ミサイルの飛行中、対戦車誘導ミサイル(ATGM)の砲手または目標を「指示(designating)」する者の肉眼で視認できる目標のみを攻撃できる「視線誘導型兵器(line of sight weapons)」であるということである。TOWなどの一部の対戦車誘導ミサイル(ATGM)は、最適射程距離に到達するまでに最大15秒かかり、その間、砲手または指示者は敵の砲火の脅威にさらされ続けなければならない。

ソ連の軍事計画者や戦術家たちは、対戦車誘導ミサイル(ATGM)のこれらの欠陥を注意深く指摘していた。ソ連は伝統的に夜間作戦、偽装、煙幕の使用を重視してきたが、これは対戦車誘導ミサイル(ATGM)の砲手にとって不可欠な明瞭な視界を遮るように拡大された。事実上全てのソ連の第一線戦車と装甲戦闘車両は、装甲車列全体を数秒で隠蔽できる外部搭載型煙幕装置を装備していた。ソ連の偽装技術の熟練度は、対戦車誘導ミサイル(ATGM)がもたらす特有の問題にますます向けられるようになった。ソ連のドクトリンにおいて常に重要視されてきた夜間戦闘(night fighting)は、現在では対戦車誘導ミサイル(ATGM)の脅威を回避するのに特に適した戦闘環境を提供すると考えられている。

さらに、ソ連は、中央ヨーロッパの地形、気候、人口構成といった特異性が、自国の高速装甲作戦を阻害する可能性があるのと同様に、そのような作戦に対する防衛における対戦車誘導ミサイル(ATGM)の運用も阻害することを理解していた。森林や山岳といった自然の障壁と同様に、第二次世界大戦以降、北ドイツ平原の大部分を覆い尽くしてきた都市のスプロール現象※9は、装甲車そのものの使用と同様に、「スマート」な対装甲兵器の使用を阻むものとなっている。建物の背後に隠れた戦車は、丘や樹木の背後に隠れた戦車と同様に、対戦車誘導ミサイル(ATGM)の砲手にとって見えない。さらに言えば、一年を通して北ドイツ平原に深く立ち込める濃い朝霧に覆われた戦車も同様である。

※9 都市のスプロール現象とは、都市が無秩序に郊外へ広がっていく現象のこと

このように、ソ連の抜け目なさ、ドイツの地形と都市化、そして天空そのもの-米国や連合軍の司令官の手に負えない要因-が相まって、依然として一部で革命的とみなされている技術革新の想定上の有効性を低下させてしまったように思われる。対戦車誘導ミサイル(ATGM)は、他の兵器と同様に、「運命の女神(Fortuna)」の気まぐれ、あるいは既に述べたように「相手指揮官の独立した意志(independent will of the opposing commander)」に左右される。つまり、対戦車誘導ミサイル(ATGM)の導入によって、ヨーロッパにおける潜在的な紛争がより対処しやすくなったり、その帰結の不確実性が軽減されたりするわけではない。

戦争の扱いやすさへの永続的な信頼は、根拠がなく危険である。それは、クラウゼヴィッツが戦争における「摩擦(friction)」と呼んだもの、つまり戦争理論と現実を隔てるものの重要性を過小評価しているからである。それは、戦争における誤算の罰が死であるから危険である。それは、戦闘の結果が、指揮官や軍隊がほとんど制御できない、いや、予見することすらできない要因によってどれほど左右されるかを無視している。クラウゼヴィッツは、その記念碑的な著書「戦争論(On War)」の中で次のように記している。

人間の活動のうち、これほど継続的かつ普遍的に偶然と結びついているものは他にない……。絶対的な、いわゆる数学的要因は、軍事計算において決して確固たる基盤を見いだすことはない。最初から、可能性、確率、幸運と不運が交錯し、その織り成す模様が、タペストリー※10の縦横に織り込まれている。人間の活動のあらゆる分野において、戦争は最もカード・ゲームに似ている。

※10 タペストリーとは、壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物の一種

戦争の正しい研究とは歴史の研究であり、電気工学や閲兵式マニュアル、サッカー、あるいは軍事戦術の研究ではない。クラウゼヴィッツが繰り返し強調したように、「歴史的事例…. 経験科学においては、歴史的事例が最良の証拠となる。これは特に戦争術(art of war)に当てはまる」。クラウゼヴィッツは、「戦争の学というよりむしろ術(art rather than the science of war)」について語っていることに留意されたい。

ほぼ一世紀にわたり西洋世界で最も優れた将軍を輩出したドイツ参謀本部は、軍事史の体系的な研究を作戦計画の策定と同等の重要性にまで高めたことにも注目すべきである。歴史家T・N・デュピュイ(T. N. Dupuy)※11が「軍事的卓越性の制度化」と呼んだドイツ参謀本部の成功は、過去の戦役に関する厳密な調査から生まれた「運命の女神(Fortuna)」への深い敬意に大きく依存していた。1817年以降、参謀本部は幾度となく組織再編が行われたにもかかわらず、軍事史部は依然として際立った特徴的な存在であり続けた。

※11 T・N・デュピュイは、ウェスト・ポイントの陸軍士官学校を経て砲兵科将校になった。第二次世界大戦においてはビルマ方面で従軍した。戦後は米国防総省で勤務し、また1950年からはヨーロッパ連合軍最高司令部で勤務した。1952年に第一線を退いてハーバード大学で軍事学・戦術学教授として着任し、同大学で防衛学プログラムの設置に貢献した。1956年にハーバード大学を退職するとオハイオ州立大学でも軍事学の教育課程を設置する事業を監督した。1958年にミャンマーのラングーン大学(現ヤンゴン大学)に移り、そこでは国際関係学客員教授として着任した。米国に帰国してから1962年に防衛分析を専門にするシンクタンクとして歴史評価研究機構(HERO)を設立し、政府の受託研究を行うようになった。この調査研究を通じて有名なランチェスター方程式に代わる定量化判定モデル(Quantified Judgement Model)を唱えたことによって注目を集めた。

もし我が国の職業軍事学校の士官候補生や海軍士官候補生が、密集隊形の訓練(close-order drill)や意味のない公理の暗記に費やす時間を減らし、自らの職業の対象の本質を探求する時間を増やせば、彼らもまた、すべての「偉大な指揮官(great captain)」が示してきたような「運命の女神(Fortuna)」への深い尊敬を得られるかもしれない。

例えば、カンナエの戦いにおけるハンニバルの将軍としての成功は、ローマ軍団の特徴である規律をローマ人が厳格に守っていたことにかかっていたこと、スペインによるアステカ帝国とインカ帝国の征服は、征服者たちが携行していた優れた兵器ではなく、彼らが体内に宿していたはるかに強力なウイルスによるものだったこと、スペイン無敵艦隊が壊滅したのはドレイクの「海賊」ではなく風によるものだったこと、フリードリヒ大王の有名な行軍命令は、主に兵士たちの脱走癖から生まれたものだったこと、米独立戦争の勝利はフランス王の賢明でない政治的決断によって決定づけられたこと、ナポレオンの大陸軍がロシアで壊滅したのはクトゥーゾフの巧妙な戦術ではなく氷点下の気温によること、そしてウェリントンのワーテルローでの勝利は、命令への明白な不服従によってのみ得られたことなどを学ぶかもしれない。

彼らは、マクレランがアンティータムでリー軍を破れなかったのは、北軍の軍団司令官が小川を渡るのに橋が適切な方法だと考えていたためであること、南軍の分遣隊が靴を探していたことが南北戦争で最も血なまぐさい戦闘の場所を決定したこと、ミッショナリーリッジはそうしないように指示されていた北軍によって制圧されたこと、米墨戦争と米西戦争の両方で米軍の作戦の時期と場所が蚊によって決定されたこと、クリミア戦争でのイギリス軍の損失の 90 パーセント以上が赤痢によるものであったこと、インディアン戦争の帰趨を決定づける上では麻疹とジフテリアが米騎兵隊よりもはるかに大きな役割を果たしたこと、1914 年のタンネンベルクでのロシア軍の惨敗は、2 人のロシア軍司令官間の長年の個人的な確執に少なからず起因していたことなどを知るかもしれない。ドイツ軍の準備射撃がパッシェンデールにおけるイギリス軍の敗北を保証したということ、そして1918年にドイツ軍を和平交渉のテーブルに着かせたのはフォッシュではなく飢餓だったということ。

彼らは、第二次世界大戦中、ラドガ湖の凍結によりドイツ軍がレニングラードを占領できなかったこと、同じ戦争中の連合軍の戦略爆撃作戦がドイツ軍の抵抗を短縮するどころかむしろ長期化させたこと、北アフリカでロンメルが敗北したのはモンゴメリーよりもむしろ距離によるものだったこと、1944年のオランダに対する連合軍の大規模空挺攻撃「マーケット・ガーデン」が降下地帯のドイツ軍による攻撃と同じくらいイギリスの霧によって打ち負かされたこと、そしてイスラエルの軍事力の真の基盤はアラブ軍の編成元となる社会構造よりもはるかに優れた社会構造にあることを学ぶかもしれない。

歴史記録を丹念に調べることで、士官候補生や海軍士官候補生たちは、技術の進歩を戦場での成功に結びつけることの難しさに対する健全な敬意を育むこともできるだろう。例えば、新しい技術は、適切な戦力構成と戦術の変革を伴わなければ実質的に無価値であり、そのような変革は通常、実現に時間がかかること、火薬の導入から戦争における本格的な活用まで約500年を要したこと、そして第一次世界大戦の惨劇は、20世紀の兵器と19世紀の戦術の致命的な組み合わせがもたらした結果であったことなどを学ぶかもしれない。気がかりな真実は、ライフル、機関銃、有刺鉄線、塹壕が攻撃してくる歩兵集団に与える影響から得られる戦術的教訓が、1862 年のマルバーン・ヒル、1 年後のゲティスバーグ、そして 1904 年から 1905 年にかけての日本軍による旅順港包囲ですでに明白に現れていたということである。

彼らは、新しい技術の結果を事前に予測するのは容易ではないこと、中世における石弓(crossbow)の完全な活用は、1139年にローマ教皇がキリスト教徒によるキリスト教徒に対する石弓(crossbow)の使用を禁止したために遅れたこと、缶詰での食品保存技術は、南北戦争中の北軍の戦略的移動性に鉄道と同じくらい貢献したこと、19世紀に帆船から蒸気機関に切り替えたことで、多くの海軍の世界的範囲が著しく制限されたこと、最初の戦車は主に有刺鉄線破砕機としてデザインされたこと、第二次世界大戦で最も効果的な対戦車兵器となったドイツの88ミリ砲は航空機を撃墜するためにデザインされたこと、歩兵の機械化は敵地への進撃速度にほとんど影響を及ぼさなかったことなどを学ぶかもしれない。

最後に、将来の将校団は、たとえ圧倒的な技術的優位性があっても、戦闘での勝利が保証されるわけではないこと、リトル・ビッグ・ホーン、イサンドルワナ、アドワ、中国の国共内戦、ベトナムなど、歴史上、敗者が大きな技術的優位性を享受した会戦や戦争が数多くあること、クレシーの戦いでフランスの封建軍を破ったのはウェールズの長弓(long-bow)ではなく真の勇気であったこと、1905 年の対馬沖での大規模な海戦では、優れた日本の砲術ではなく、ロシアの士気の低さが決定的であったこと、1940 年のフランスはドイツよりも多くの優れた戦車を保有していたこと、連合軍の兵器の優れた質ではなくロシアの人的資源が第三帝国を破ったこと、そして 1945 年に日本の運命を決定づけたのは原子爆弾ではなく硫黄島と沖縄での白兵戦であったことを学ぶかもしれない。

戦いの歴史(history of warfare)に関するこれらの考察は、戦争において指揮や技術は無関係であるという結論を誤解すべきではない。むしろ、統率力(generalship)と兵器(weaponry)は常に戦場に大きな影響を与え、多くの場合、その影響は決定的なものとなってきた。「戦争と平和(War and Peace)」、そしてトルストイがその後にナポレオンのロシア遠征について著した作品に暗示されている、あらゆる暴力的な人間同士の争いの結末は宇宙の力によって予め定められているという命題に、今日賛同する者はほとんどいないだろう。

ナポレオンの戦場における存在は、アレクサンダー大王、ハンニバル、シーザー、マールバラ、グスタフ・アドルフ、フリードリヒ大王、リー、ジャクソン、グラント、シャーマン、モルトケ、マンシュタインの存在と同様に、大きな、そしてしばしば決定的な違いをもたらした。また、技術の重要性も否定できない。鐙(あぶみ)、火薬、スクリュープロペラ、ライフル、マキシム機関銃、内燃機関、戦車、飛行機、無線通信、レーダー、弾道ミサイル、そして核兵器は、戦争遂行(conduct of war)に深遠な影響を与えてきた。近代戦争において、技術的な専門知識は確かに不可欠である。

しかし、戦場では、統率力(generalship)と技術は、主要な影響力のうちの二つに過ぎない。重要なのは、天候、地形、兵士の士気、敵に関する完全な情報の欠如といった主要な決定要因のほとんどが、指揮官の直接的な統制の及ばないところにある。極めて重要なのは、統率力(generalship)と技術が戦争を制することができるのは、「運命の女神の加護(permission of Fortuna)」がある場合のみであるということを忘れてはならない。偉大な指揮官は、必ず幸運な人物である。

これらの現実を受け入れることは、あらゆる軍事指導者にとって極めて重要であり、特にリーダーシップとは技法の問題であり、技術は偶然を制御できるという考えに固執している指導者にとってはなおさらである。そして、それは戦争の歴史に関する徹底的な知識を通してのみ得られるものである。ウェスト・ポイントをはじめとする職業軍事学校が、単なるエリート主義の価値観の醸成ではなく、真の軍事エリートを育成しようとするならば、戦争の研究は歴史の研究であるという事実を受け入れなければならない。

「歴史に疎い(historically illiterate)」将校団は、科学(science)を勝利への道しるべ(guide)と見なし、故に「運命の女神(Fortuna)」を無視する。その過信によって、この国を破滅へと導く可能性がある。歴史への無知は危険である。将校が「運命の女神(Fortuna)」について間接的に知るだけでは十分ではない。彼らは歴史を徹底的に探求することによってのみ得られる方法で、「運命の女神(Fortuna)」に深く浸る必要がある。戦場で「運命の女神(Fortuna)」を学ぶよりも、歴史の教訓を通して学ぶ方が、手遅れになるかもしれない。