ウクライナ軍のデジタル化の仕組みと理由 (CSIS)

およそ四半世紀前に、ネットワーク・セントリック・ウォーフェアという言葉が飛び交っていた。その時に言われていた言葉の中に「戦場のデジタル化」がある。これに対して、「戦場はデジタル化になることはない」とする方々に、軍事組織がネットワーク化すること、そのネットワークを通して戦場で得られた情報を送受し、今でいうところのCOPをモニター画面で見ることが出来るなどの説明をした経験がある。

デジタル・トランスフォーメーション(DX)という言葉が、防衛省・自衛隊でも当たり前のように聞かれるようになったが、どのように変革していくのかも人ぞれぞれのイメージがあるように思う。25年前と同じように「DXって何だ」という人もいるだろうから、DXを推進する役割のある方は、どのように説明しているのだろうかと考えてしまう。

ウクライナでの戦争での戦い方の変化を加速する要因に、正に「デジタル」があると言われている。今回紹介するのは、戦略国際問題研究所(CSIS)のサイトに公開されたウクライナのデジタル化の一側面に関する論稿である。防衛装備の調達に関する内容がほとんどだが、ウクライナ軍のイノベーションを促進する取組みなどはDXとは何かを考える際のヒントになるかもしれない。(軍治)

![]()

ウクライナ軍のデジタル化の仕組みと理由

How and Why Ukraine’s Military Is Going Digital

Report by Kateryna Bondar

Published October 6, 2025

|

カテリーナ・ボンダール(Kateryna Bondar)は、ワシントンD.C.の戦略国際問題研究所(CSIS)のワドワニAIセンターの研究員である。この報告書は戦略国際問題研究所(CSIS)への一般の支援によって作成された。直接的なスポンサーシップは一切ない。

はじめに

第二次世界大戦以来、ヨーロッパで最大の戦争が始まって3年、ロシアのウクライナ侵攻は、容赦ない圧力の下で現代の軍事システムがどう進化するかの実験場となっている。

紛争の両陣営はソ連時代の防衛構造を受け継いでいるものの、現代戦争の要求への適応方法は異なっている。ロシアとウクライナは現在、両国とも、既存の産業能力、新たに出現したイノベーション、そして民間技術を軍事利用に統合する様々な手段を組み合わせたハイブリッドな防衛エコシステムを運用している。しかしながら、制度的適応(institutional adaptation)、技術統合(technological integration)、そして用兵能力(warfighting capabilities)の組織化に対する両国のアプローチは大きく異なっている。こうした違いは、大規模かつハイテクな戦い(large-scale, high-tech warfare)の圧力下で軍事ガバナンス・システムがどのように進化していくのかを理解する上で貴重な視点を提供し、将来の紛争に備えようとする平時の軍隊にとって教訓となる。

ロシアのアプローチは、冷戦時代の軍事ガバナンスでお馴染みのソ連時代の集権型モデル(centralized model)とほぼ一貫しているが、ウクライナは2014年以降の発展の道から生まれた、集権型モデル(centralized model)と分権型モデル(decentralized model)の組み合わせを反映した、著しく異なる軌跡をたどってきた。

同時に、ウクライナのアプローチの限界とトレードオフが明らかになりつつある。本稿は、ウクライナ国防省(MOD)が、急速に変化する非伝統的なベンダーや新技術を、組織としての規模と標準化の必要性と統合し、ハイブリッドな防衛エコシステムをどのように構築しているかを検証する。中心的な問題は、ウクライナの調達とイノベーションにおける急速かつボトムアップ的な進歩が、標準化と規模拡大の能力を開発することなく持続可能かどうかである。本稿は、調達慣行の進化と、意思決定を合理化し、必要に応じて集約化するためのデジタル・ツールの導入を辿る。この経験から、長期にわたる高烈度戦争(high-intensity war)の圧力下で国防ガバナンスがどのように適応できるか、そして他の軍隊がウクライナのアプローチから何を学ぶことができるかについての教訓を導き出す。

本稿で提示する分析は、定性的な調査手法、主にウクライナ軍、国防省、国防調達庁(Defense Procurement Agency)の代表者へのインタビューに基づいている。これらのインタビューは、戦時下における防衛調達の実務の変遷に関する直接的な知見を提供した。本研究で引用されているデータや事例を含むすべての実証的証拠は、これらの調査から得られたものである。実務家の証言に依拠することで、高烈度紛争(high-intensity conflict)の圧力下においてウクライナの防衛ガバナンスの形成に直接責任を負う人々の経験に基づいた知見が得られるようにしている。

ウクライナの革新的な能力のための調達アーキテクチャ

今日のウクライナの防衛体制は、ソ連から受け継いだ集権的な軍事産業基盤とそれに伴う調達プロセスと、戦時中に培われた独自のダイナミックなイノベーション・エコシステムが融合したハイブリッド構造を呈している。この後者のより機敏なシステムは、小規模なチーム、スタートアップ企業、そして迅速な戦場からのフィードバック・ループに根ざしており、数百のボランティア団体が重要な装備と支援を最前線に直接届けることで、機敏かつ応答性に優れた供給ネットワークが補完されている。これらの要素が相まって、ウクライナの即興的な防衛体制が形成され、国防省主導の正式な調達とイノベーションの統合と並行して、戦争初期段階を乗り切ることができた。

本格的な戦争が始まった3年間で、ウクライナの正式な調達システム自体も大きく進化した。当初は、ソ連時代の国営軍事産業基盤との連携をほぼ専ら目的とした、中央管理型の旧来の枠組みとしてデザインされていたが、新たな現実への適応を余儀なくされた。

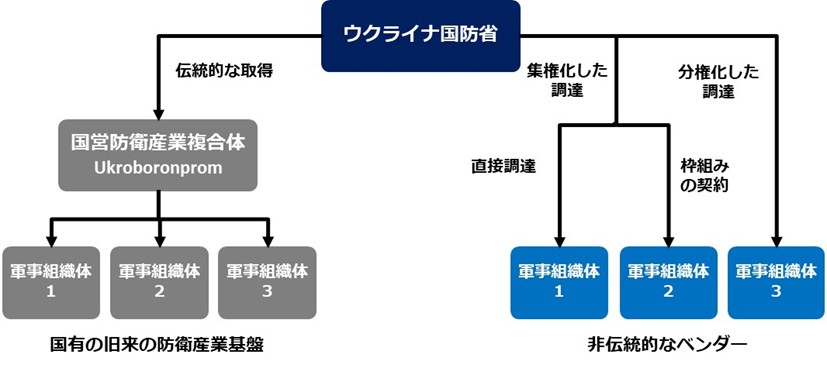

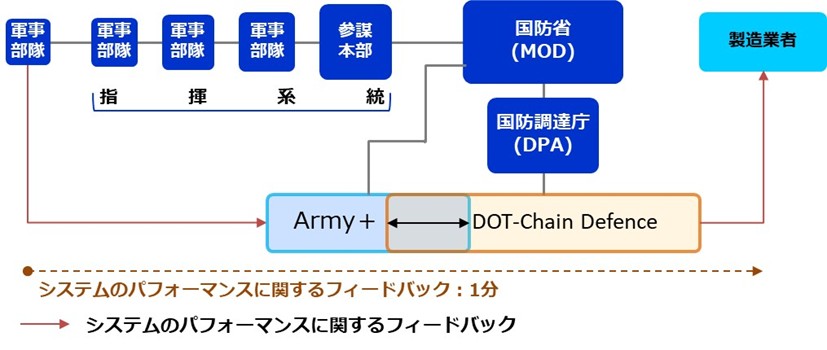

図2に示すように、従来型の防衛産業基盤(DIB)と連携する従来の調達に加え、非伝統的なベンダーによるイノベーションを軍事作戦に統合するという喫緊のニーズに直接応える形で、並行調達システムが出現した。この枠組みは主に既製品の調達に重点を置いているが、その役割は単なる調達にとどまらない。軍と製造業者(manufacturers)間の継続的な反復的な協働サイクルを可能にし、戦場からのフィードバックに基づいて能力を迅速に改良・再展開できるようにする。

|

図1:ウクライナの防衛エコシステムにおける取得経路の分類

出典 CSIS分析 |

この新たな並行調達システムは複数の経路を包含しており、集権型と分権型に分けられる。それぞれの経路は、調達プロセスにおけるボトルネックを解消するように進化しており、ボランティアに頼るのではなく、正式なルートを通じて最先端技術を軍に迅速に提供することを可能にした。これらの経路は同時に機能するため、ある程度の複雑さが生じるが、ウクライナ軍のアプローチにおける進化を示すものである。これは、調達だけでなく、エンド・ユーザーからのフィードバックを製造業者(manufacturers)に統合し、すべての関係者にとって可能な限り迅速かつ透明なプロセスを確保するという点においても、大きな進歩である。

集権型調達経路

ウクライナの正式な軍事調達の基盤は、依然として集権型モデルである。このモデルにおいては、それぞれ独自の論理、手順、運用テンポを持つ2つの異なる経路が生まれている。

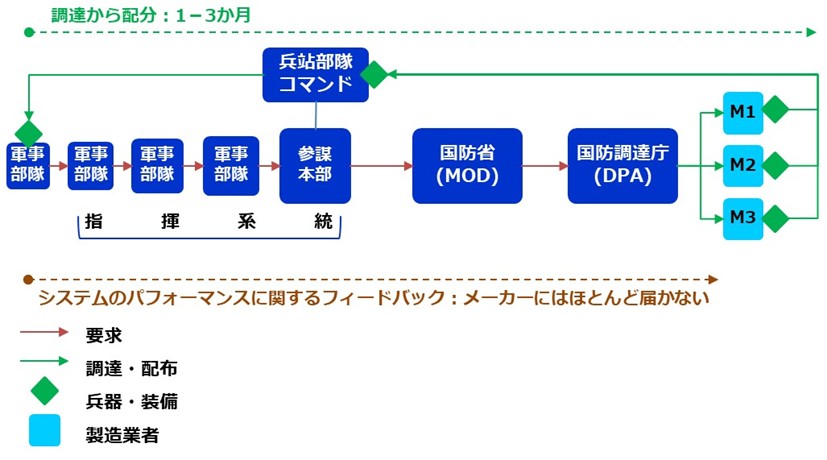

1. 直接調達

最も伝統的な形態では、集権的な経路は、厳格に順序付けられた指揮系統と承認系統を通じて機能する。各軍部隊は、年間ニーズを評価することからプロセスを開始する。このニーズは、関連する軍種を通じて参謀本部に伝達される。そこで、これらの入力内容は統合された調達要求書にまとめられる。この集約された要件は、国防省の調達部に提出され、そこで利用可能な予算と調整される。これにより、品目または数量の調整が行われることがよくある。

最終決定されると、要件は国防調達庁(DPA)に送られ、国防調達庁(DPA) は入札を実施し、契約を交渉し、製造業者から装備品を調達する。納品物は、まず兵站部隊コマンドの倉庫に送られ、次に直接作戦部隊に送られる。

このプロセスにより、説明責任と戦略的優先事項との整合性が確保されるが、本質的に動きが遅く、年間計画への依存により、急速に変化する戦場のニーズへの対応力が制限される。注目すべきは、このシステムが依然として文書中心の手続きに根ざしており、要件提出の標準フォームは依然としてExcelベースのものとなっていることである。また、システムのパフォーマンスに関するフィードバックが製造業者に届くことはほとんどない。

|

図2:直接調達の流れ

出典 CSIS分析 |

2. 戦術的・技術的特性に基づく枠組み契約

集権型モデルにおけるより機敏な調達経路は、調達の基準として、従来の厳格な仕様に代わり、無人システムの戦術的・技術的特性(TTC)を定めるものである。この場合、軍は国防調達庁(DPA)に特定のドローンの製造者ではなく、航続距離、積載量、航続時間といった性能要件を提示する。国防調達庁(DPA)は、政府電子調達システムであるProzorro(ウクライナの政府公共調達を扱う電子入札システム)プラットフォームを通じて、枠組み契約手続きに基づき競争入札を実施する。

枠組み契約は、事前審査を通過した企業と締結され、基準を満たすサプライヤーのプールが形成される。このプール内で、定められた戦術的・技術的特性(TTC)を満たす特定の機器バッチを対象とした入札が開始される。このメカニズムの現在の焦点である一人称視点(FPV)ドローンなどの機密性の高いカテゴリについては、入札はProzorro(ウクライナの政府公共調達を扱う電子入札システム)のクローズド・モジュール内で行われ、製造業者の詳細は公開されない。サプライヤーは、直接または正式な代理人を通じて提案書を提出できる。

このアプローチは、依然として集権化されているものの、ウクライナの防衛調達にさらなる機敏性(agility)をもたらす。特定のモデルや製造業者(manufacturers)ではなく、性能に基づいて契約することで、より幅広い企業に市場を開放し、競争を維持し、最新の市販技術へのアクセスを加速する。現在はFPVドローンにのみ適用されているが、このメカニズムは、正式な集権型システムにおいて、より機敏で市場を包摂する調達慣行への移行を示唆している。

全体として、集権型調達モデルは明確な強みを持つ一方で、急速に変化する戦時環境においては顕著な限界も存在する。その主な優位性は、国防省が備蓄を構築・維持し、利用可能な資源を的確に把握した上で軍事作戦を計画できることである。また、大規模な統合発注により、国防省は競争入札を通じて製造業者から有利な価格を確保することができる。

しかし、このアプローチは往々にして時間がかかり、融通が利かないものである。優先順位が他の戦線や編成に移ると、部隊は要求した通りの装備を受け取れない可能性がある。製造業者は入札が発表されて初めて需要を把握するため、事前に生産規模を調整することができず、遅延につながる。意思決定のプロセスが長く、手続きが複雑なため、納品までの期間が数ヶ月に及ぶこともあり、その間に製品の仕様が戦場のニーズに合わなくなってしまう可能性がある。深刻なケースでは、この遅延により部隊は必須装備の深刻な不足に陥るリスクがある。

最も重要なのは、すべての現場部隊が製造業者と直接連絡を取っているわけではないということである。直接的なフィードバック・チャネルがないということは、現場からの入力の一部が企業のエンジニアに届かなかったり、本来の文脈や緊急性が失われ、歪んだ形で届いたりすることを意味する。この断絶はシステムを迅速に改良する能力を損ない、集権型アプローチの最も重大な欠陥と言えるだろう。

分権型調達経路

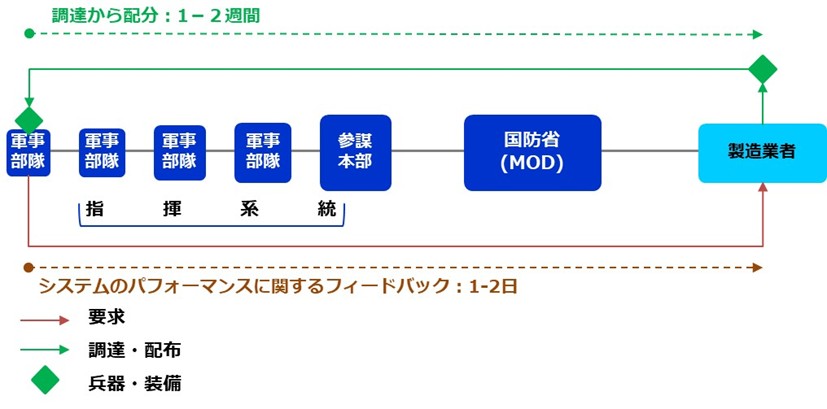

2つ目のシステムは、戦場の必要性から生まれた分権型のボトムアップ・モデルである。多様なシステム(その多くはウクライナの小規模で非伝統的なスタートアップ企業によって製造されている)に対する需要の高まりに応え、政府は調達権限を最下層の指揮官に委譲した。内閣は約700の部隊に調達予算への直接アクセスを許可した。部隊は国家予算から直接資金を受け取るようになり、中央の承認を得ることなく調達を行うことが可能になった。多くの場合、この資金は地方自治体によってさらに補完され、地方自治体は予算の一部を最前線の特定の部隊に直接支援するために再配分する権限を与えられた。

このシステムでは、各部隊は正式な調達チェーンを経由せず、自らの資金を用いて製造業者から直接調達を行う。部隊から製造業者へのフィードバックも同様に直接行われる。このアプローチは、対応時間の短縮と柔軟性の向上を実現するが、調整、標準化、監督体制が欠如している。

|

図3:分権型ボトムアップ調達とフィードバック・ループ

出典 CSIS分析 |

どちらのシステムにおいても、ドローンや防衛技術製造業者とのコミュニケーションは、主に非公式な個人的なつながりに依存してきた。関係構築は、組織的なチャネルではなく、口コミ(word-of-mouth)や個人的なつながりを通じて行われることが多く、効果的なスケールアップが制限されている。

調達の分権化は、供給スピード、需要の充足、そして革新的な防衛技術の反復開発といった課題を部分的に解決してきた。こうした構造は戦術的な優位性をもたらす一方で、ウクライナが防衛産業の規模を拡大し、ロシアの加速する軍事力に対抗する競争力を維持する上で、制約も生み出している。既存の構造では、分権型調達は標準化、協調的な品質管理、そして長期計画を欠いている。これらはすべて、持続可能な大量生産と防衛産業のレジリエンス(復元性)に不可欠である。

戦争が長引くにつれ、こうしたギャップはますます顕在化し、いくつかの重大な課題を突きつけている。第一に、新興企業の急増とそれらが生み出すシステムの多様性により、軍全体の技術環境が断片化している。政府が支援する市場だけでも、その公開版だけでも550種類以上の無人システムが購入可能である。これらのシステムの多くは、国防省の「Deltaプラットフォーム」のような統一されたデータ交換環境に統合されておらず、共通作戦図(COP: common operational picture)の作成を妨げ、戦術レベルと戦略レベルにおける効果的な指揮・統制を制限している。

第二に、ボランティア主導のサプライ・チェーンへの依存は、政府の調達システムの遅々として進まなかった部分を埋める役割を果たしたが、機敏性は実証されたものの、最終的には持続不可能だった。こうした場当たり的な取組みは迅速な対応が可能ではあるものの、予測可能な資金源を欠き、大規模な調達を支えることができない。この予測不可能性により、製造業者は需要パターンを把握し、長期的な投資を確保し、安定した生産やサプライ・チェーンの拡大を計画することが困難になっている。

第三に、分権化によって国防省は、軍全体に配備されている技術の広範なエコシステムに対する可視性が限定的になってしまった。国防省はほとんどのシステムの調達を単独で行っているわけではないため、性能、ユーザーからのフィードバック、運用上のニーズに関するデータを体系的に収集することが困難である。このため、調達パイプラインの計画、リソースの効果的な配分、そして何よりも重要な点として、製造業者が小規模なスタートアップレベルの生産から脱却するための大規模な契約を締結することが困難になっている。

第四に、最前線部隊は技術情勢を包括的に把握していないことが多い。調達の自由度は高いものの、戦争での闘いの間に数百もの製造業者と直接連絡を取り続けることは事実上不可能である。その結果、多くの部隊は使い慣れたサプライヤーやシステムに依存し、市場に他に優れた代替品が存在する可能性に気付いていなかった。

こうした制約により、ウクライナは、草の根レベルのイノベーションの機敏性を維持しながら、生産規模の拡大、調整、そして戦略的監督を可能にする、より構造化された政府主導のモデルへの移行を迫られた。その答えはデジタル化である。

ウクライナのスピードと柔軟性を維持しながら連携を強化する計画の内幕

イノベーションを阻害することなく、集権型調達と分権型調達の両方の課題に対処するため、国防省は調達プロセスのデジタル化を決定した。ニーズの特定から装備品の調達、そして製造業者への改善のためのフィードバックの直接送信まで、あらゆるステップを連携させるデジタル・プラットフォームを構築した。このシステムは、調達の迅速化と、十分な監督体制の維持を目的としてデザインされている。また、調達の発注を統合することで、製造業者はそれぞれより大きな契約を受注し、生産規模を拡大することが可能になる。

ウクライナの新しいモデルは、一連の重要なステップとデジタル・ツールで構成されており、これらを組み合わせることで、防衛産業と軍隊の間の効果的かつ継続的な相互作用を可能にするようにデザインされている。

ステップ1. 官僚機構をデジタル化して紙を戦場から排除する

国防省の改革計画の中で最も変革的な進展の一つは、軍隊生活において長らく最も煩わしく士気をくじくものであった書類手続きから始まった行政手続きのデジタル化である。

伝統的に、ウクライナ軍における人事関連の申請の大部分は国防省が担当しており、これには医療休暇から他の部隊への異動までが含まれる。国防省の担当者が戦略国際問題研究所(CSIS)へのインタビューで明らかにしたように、軍人は申請関連書類を印刷し、物理的に輸送し、署名する必要があり、そのプロセスには数週間、あるいは数ヶ月かかることもあった。ピーク時には、国防省は年間約2,000万件の紙の申請を作成し、膨大な時間、労力、そして組織の処理能力を消費していた。

この紙に縛られた官僚主義は、運用上の具体的な影響を及ぼした。軍人にとっては、1つの要請書を作成するのに平均100分かかり、その後、要請書のステータスが分からないまま数週間も待たされることになった。指揮官にとっては、リーダーシップ、計画、そして部下や軍事活動の支援ではなく、事務作業に最大70%の時間を費やすことになった。

さらに、1件の依頼を処理するのにかかる費用は約100フリヴニャ(約2.40米ドル相当)と推定される。これには、燃料費(人事部との往復輸送費)、事務用品、プリンター使用料、その他の関連資材費が含まれる。年間報告書2,000万部を処理する場合、この費用は約4,800万米ドルに相当する。これは、最前線で活躍するFPVドローン約10万機を簡単に購入できる金額である。

戦時中、この非効率性は単に苛立たしいだけでなく、危険にもなる。紙の申請書は現場で紛失したり破損したりする可能性があり、これらの書類の輸送は、時には最前線から司令部まで100キロメートル以上も離れた場所まで行われ、物理的な脅威となる。部隊間の異動など、行政手続き全体が事実上麻痺してしまう可能性がある。

この問題を解決するため、国防省は「Army+」を導入した。これは、国防省がデザインした安全な軍事モバイルアプリで、個々の兵士と国家間のインターフェースとして機能する。80万人以上の正規軍ユーザーを擁する「Army+」は、煩雑な書類手続きを安全で暗号化された通信に置き換え、兵士が報告書を提出したり、サービスにアクセスしたり、システム全体の改革にリアルタイムで参加したりすることを可能にする。

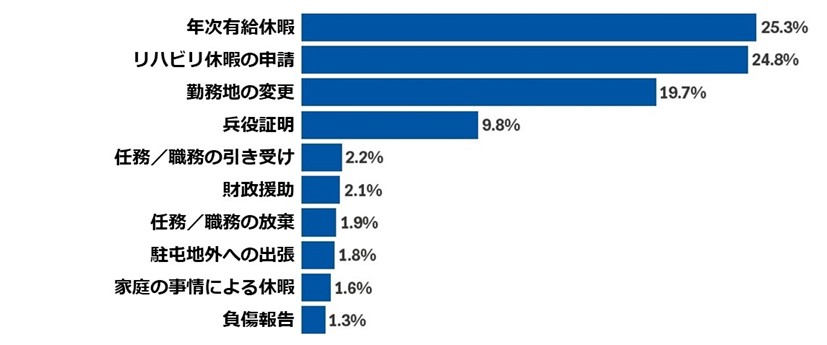

デジタル・システムにより、軍人は申請を迅速に、場合によっては数分で作成、提出、そして確認することが可能になる。アプリでは、図5に示すように、42種類の標準化された申請タイプから選択できる。中でも最も多く利用されているのは、年次休暇、リハビリテーション休暇、配置転換、そして勤務証明の申請である。

|

図4:最も人気のあるデジタル・リクエスト

出典 ウクライナ国防省がCSISに提供したデータ。 |

隊員は、直感的なプロンプトに導かれるデジタル・テンプレートを通じてこれらの申請を提出する。各申請には電子署名が付与され、安全なIDベースのシステムを通じて担当司令官に送られる。司令官は、プラットフォームを通じて申請内容を直接確認し、承認または拒否することができる。これには、最大40件の申請を一括処理する機能も含まれる。兵士は申請状況のリアルタイム更新を受け取り、申請が拒否された場合は具体的な理由も通知されるため、遅滞なく再申請を行うことができる。

「Army+」が要請処理にもたらした影響は、即座に広範囲に及んだ。要請のデジタル化は、内部コミュニケーションと対応時間を改善し、兵士と指揮系統の関係を根本的に変えた。「Army+」は官僚的な摩擦を最小限に抑えることで、兵士に貴重な時間と主体性を取り戻した。

重要なのは、ウクライナ国防省が「Army+」をデータ保護と運用セキュリティに重点を置いた形で構築したことである。「Army+」はクラウド・サーバーに個人データを保存せず、安全で検証済みのソースとローカル・デバイスの暗号化に依存している。このようなシステムは明らかに敵対的なサイバー攻撃の格好の標的であり、その保護への継続的な投資が不可欠である。そのため、プラットフォームのセキュリティ・フレームワークは、継続的な監視、定期的な脆弱性テスト、潜在的なエクスプロイトへの迅速なパッチ適用、そして侵入に対する多層防御を優先している。これらのリスクを認識し、セキュリティをデザインの中心に据えることで、「Army+」はデータのレジリエンス(復元性)が運用効率にとって機能性そのものと同じくらい重要であるという国防省の認識を反映している。

ステップ2. 参加型改革のメカニズムとしてアンケート調査を通じて兵士のフィードバックを統合する

「Army+」の最も重要な機能の一つは、内蔵の調査機能である。このツールは、軍隊のニーズを最もよく理解している人々、つまり兵士自身から直接フィードバックを得ることができる。

国防省は戦略国際問題研究所(CSIS)に対し、2025年7月28日現在、「Army+」プラットフォームを通じて18件の調査を実施し、全軍の隊員から37万件以上の回答を集めたと発表した。参加の規模と一貫性から、調査は組織的な意思決定の根拠となり、運用改善を促進するための信頼できる手段であることが実証された。

これらの調査は、軍務の複数のドメインに具体的な影響を及ぼした。例えば、最も習得したいスキルを尋ねられた際、隊員は圧倒的多数でドローン操縦の訓練を希望した。これを受けて国防省は、「Army+」で利用可能なオンライン・コース「UAV運用の基礎」を開設し、追加のフィードバックに基づいて新たなリーダーシップ研修コースの開発を開始した。デジタル指揮・統制ツールに関する相談では、ウクライナ軍が使用する状況認識システムである「Deltaシステム」におけるセキュア通信の機能に欠陥があることが指摘された。国防省のイノベーションセンターは、「Deltaシステム」のセキュア・チャット能力を改善することでこれに応えた。

「Army+」の調査により、国防省は兵士たちの実情を踏まえた政策立案と製品開発を行うことができる。「Army+」は、兵士の経験をデジタル化するとともに、各ユーザーがウクライナ軍の未来を形作るためのフィードバック・ループを構築している。

ステップ3. 防衛製造業者向けデジタル・フィードバック・ループの確立

デジタル・サービスと組織改革の両方を形作る内部調査の成功に勇気づけられ、国防省は、戦闘員をイノベーション・サイクルに完全に統合するための次のステップを踏み出す。国防省は、「Army+」に「フィードバック」と呼ばれる新機能を導入する予定である。これは、最前線の兵士と装備品を開発・供給する製造業者(manufacturers)との間の直接的なコミュニケーション・チャネルを確立することを目的としている。

これは、ウクライナの防衛エコシステムの機能に大きな変化をもたらすものである。ウクライナ国内の防衛技術部門の強みは、戦場との近接性と、エンド・ユーザーのリアルタイムな体験にある。これまで、兵士と製造業者間のコミュニケーションは非公式かつ断片的で、指揮官、ボランティア、アドホック・ネットワークといった仲介者に依存することが多かったのである。現行のシステムでは、製造業者に直接連絡を取る手段を持たない兵士が、例えば無人航空機(UAV)の周波数が古いといった問題に遭遇した場合、指揮官に報告し、指揮官は同様のフィードバックをまとめて指揮系統に伝えることになる。

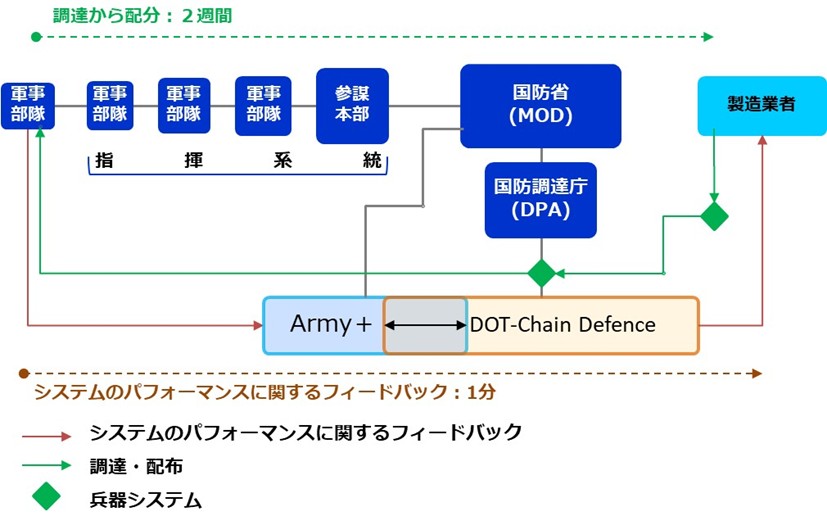

「Army+」のフィードバック機能は、このボトルネックを解消することを意図としている。国防省の構想によれば、「Army+」はすべての兵士がリアルタイムでフィードバックを送信できるようになり、 「DOT-Chain Defence」システム(完全デジタル化された軍事調達・物流プラットフォーム)と統合される。フィードバックは、これら2つの連携プラットフォームを通じて製造業者に直接送信される。

このメカニズムはシンプルでありながら強力なものを目指している。兵士はアイテムのシリアル番号を入力し、標準化されたドロップダウン・リスト(当初は8つのUAV関連カテゴリが定義済み)から問題を選択し、問題が発生した状況を簡単に説明することができる。インターフェースは直感的で、アプリ内のプロンプトが数回クリックするだけでプロセスを案内する。送信されたフィードバックは、「DOT-Chain Defence」エコシステム内の製造業者のデジタル・ダッシュボードに直接送信される。必要に応じて、製造業者は詳細な指示を返信したり、安全なクローズドループ・メッセンジャーを介して直接連絡を取ったりすることができる。

|

図5:「Army+」と「DOT-Chain Defence」を通じた合理化されたフィードバック・ループ

出典 CSIS分析 |

この機能はまだ実装されておらず、その詳細な技術デザインは、インタビュー後、本報告書の公表前に就任した新国防大臣の下で進化する可能性があるが、このフィードバック・メカニズムは二重のメリットをもたらすと想定されている。兵士にとっては、生存と成功に不可欠なツールの品質に影響を与える機会を提供し、より迅速かつ的確なサポートを受けることができる。製造業者にとっては、リアルタイムで構造化された高忠実度の最前線データ・ストリームを提供することで、欠陥を特定し、新機能を検証し、仮定ではなく運用上の現実に基づいて技術を反復的に改善することを可能にする。

より広い視点から見ると、このフィードバックシステムは戦略的なブレークスルーを表している。国防省は、このループを「Army+」内に制度化することで、ウクライナの軍事技術エコシステムを、対応力と革新性において敵対者(adversary)を凌駕する体制を整えている。これは、技術的な解決策だけでなく、能力開発プロセス全体を加速させるものである。

ステップ4. 「DOT-Chain Defence」:フィードバックと軍事調達の統合

2025年7月、国防調達庁(DPA)は「DOT-Chain Defence」の試験導入を開始した。これは、Amazonなどの馴染みのあるオンライン・ストアに似た外観のオンライン・市場で構成されており、最前線部隊はこれを利用して、当面の作戦ニーズに基づいて装備を調達できる。この機能は、分権型調達のあらゆる利点を備えている。

「DOT-Chain Defence」システムは、国防省後方作戦部(SRE)の非致死性物資のデジタル調達システム(略して「DOT-Chain」)を基盤としている。国防省関係者が戦略国際問題研究所(CSIS)へのインタビューで明らかにしたように、このシステムにより非致死性物資の配送時間は4分の1に短縮され、軍の事務処理量は週3万件以上削減された。現在、デジタル・チャネルを通じた同様の調達手法が、兵器システムや戦術装備にも適用されている。

パイロット段階では、「DOT-Chain Defence」 は12のウクライナ陸軍(AFU)旅団に展開され、国防調達庁(DPA) を通じてFPVドローンの調達に10億ウクライナ・グリブナ(UAH)の資金が割り当てられる。

このプロセスは、国防調達庁(DPA)が製造業者とオープン契約を締結することから始まる。この契約では、製造業者が供給可能な製品の最大数量が規定されるが、全量を購入することを直ちに約束するものではない。その後、国防調達庁(DPA)は製造業者を「DOT-Chain Defence」システムに登録し、軍部隊が製品を購入できるようにする。このプロセスは、前述の通り、集権型モデルで実行される。

しかし、「DOT-Chain Defence」のデジタル・インフラストラクチャにより、軍隊は事前検証済み・契約済みの防衛製品のオンライン・カタログを閲覧し、必要な製品を選択できる。その後、注文を送信したり、今後のバッチを予約したりできる。

各部隊は「DOT-Chain Defence」プラットフォームを通じて必要数量を直接発注する。これらの発注に基づき、国防調達庁(DPA)は製造業者と正確な要求品目について追加契約を締結する。製造業者はドローンを直接軍に納入し、支払いは納入と受領証への正式な署名後にのみ国防調達庁(DPA)によって処理される。

追加契約の承認は国防省の監督下にあり、支出が承認限度額を超えないことが保証されている。この集権管理体制は、オンデマンド発注の柔軟性と、財務および物流の集権管理を組み合わせ、迅速性と説明責任の両立を実現している。

このシステムは、選定から提出、署名、フィードバック、物流に至るまで、取引のあらゆる段階をデジタル化する。注文が確定すると、システムはサプライヤーと国防調達庁(DPA)に同時に通知を送信し、迅速かつ同期したフルフィルメント(要求の受注から決済に至るまでの業務全般)を実現する。緊急の場合、数週間以内に納品を完了することも可能である。これは、数ヶ月かかることも多い従来の調達サイクルをはるかに上回る。

「DOT-Chain Defence」は、「Army+」アプリケーションとの連携を通じて、組み込みのフィードバック・メカニズムを統合していることが非常に重要である。これにより、兵士はリアルタイムで不具合を報告したり、改善を提案したりすることができる。ドローンやその他の技術に関するフィードバックは、「DOT-Chain」バックエンド内の製造業者のデジタル・ダッシュボードに直接送信される。図6に示すように、この機能により、ユーザーとサプライヤー間の連携が強化され、戦場での対応力が向上し、重要な装備品の反復サイクルが加速される。

|

図6:デジタル・プラットフォームによるフィードバックと調達ループの合理化

出典 CSIS分析 |

「DOT-Chain Defence」は、真の意味での防衛市場である。分権型でニーズに基づいた調達モデルを導入し、戦闘部隊は安全なエコシステム内で自律的な消費者として機能する。すべての関係者(軍事部隊、製造業者、そして政府の調達担当者)は、単一の透明性の高いデジタル環境内で業務を遂行する。これにより、誰が何を、どれだけの数量で、どのような成果をもたらすかについて、共通の可視性と説明責任が確保される。

さらに、「DOT-Chain」は、軍の実際のニーズに関する「真実(truth)」を集約した中央リポジトリとなる。部隊全体の需要を集約的かつリアルタイムに把握することで、国防省は将来の調達や予算配分を計画するためのより優れたデータを入手できるようになる。また、多様な需要を集約してより大きな注文にまとめることで、製造業者は生産規模を拡大できるようになる。

「DOT-Chain Defence」兵器市場は、主要な国際サイバーセキュリティ基準によって検証されている。2025年には、ウクライナで3番目に米国国立標準技術研究所(NIST)のリスク管理フレームワークへの準拠評価に合格した国家情報通信システムとなった。このフレームワークは、国防総省、NASA、CIAなどの連邦機関に適用されているベンチマークである。これは、 2024年のISO/IEC 27001認証取得や、それ以前のISO 27011認定といったこれまでの実績を基盤としている。これらの認証は、「DOT-Chain」が機能性と安定した運用性だけでなく、国際的なベスト・プラクティスに沿って機密性の高い防衛データを保護するための堅牢な安全対策も備えて開発されていることを示している。

「DOT-Chain Defence」は、ウクライナのデジタル化された軍事調達アーキテクチャの基盤として急速に成長している。スピード、正確性、そしてユーザー中心デザインを融合させ、実際の戦場状況に基づいて兵器や技術を発注、納入、改良できる調達環境を構築する。これにより、兵站のレジリエンス(復元性)が強化され、主権をめぐるウクライナの継続的な闘争における技術的優位性が強化される。このシステムの規模拡大に伴い、ウクライナの防衛産業複合体は、機敏性、透明性、そして戦術的有効性へと永続的に移行し、21世紀の現代戦兵站の魅力的なモデルとなることが期待される。

結論

ウクライナ戦争は、将来の戦いにおいて、軍事ガバナンス・システムが迅速かつインテリジェントに、そして大規模に適応していくことが必要となることを示している。このシステム戦争において、ウクライナの最大の戦略的資産は、本格的なハイテク戦闘の圧力の下で、防衛制度を学習し、進化させ、再構築する能力だった。

ウクライナは当初、分権化と即興的な対応によって生き残った。しかし、長期的なレジリエンス(復元性)は、その機敏性を、規模、調整、そしてフィードバックを可能にする制度的構造に統合することにかかっている。国防省は、国家と軍、国内産業、そして社会との連携方法を再構築し、最前線のニーズと国家の能力開発を結びつけるデジタルエコシステムの構築に着手した。これらの取組みはまだ発展途上であるが、ウクライナの経験からいくつかの重要な教訓を引き出すことができる。

1. デジタル化は、用兵能力の中核として捉えなければならない。

アナログで紙ベースのプロセスは、管理上のボトルネックを引き起こす傾向があるため、非効率で戦略的に危険である。ウクライナは、年間2,000万件もの紙ベースの申請からリアルタイムのアプリベースのワークフローに移行することで、時間、費用、そして人命を節約した。「Army+」や「DOT-Chain Defence」のようなシステムは、デジタル・プラットフォームがリアルタイムの対応、安全な通信、そして戦場情報に基づいた調達を可能にすることを示している。兵器プラットフォームと官僚機構のデジタル化に失敗した軍隊は、動きが鈍化し、最終的には闘いの能力が低下するだろう。

2. 最前線からのフィードバックは、即興ではなく制度化されるべきである。

ウクライナの最も重要なイノベーションの一つは、兵士を防衛イノベーション・サイクルに統合する取組みである。デジタル・フィードバック・ループは現在、「Army+」に組み込まれ、「DOT-Chain」を介してサプライヤーと直接接続されている。これにより、迅速な製品イテレーションと戦場情報に基づいた開発が可能になる。これは、従来のパイロット・プログラムや任務完了後の報告という枠を超え、兵士をより広範な防衛エコシステムにおける共同開発者として再定義するものである。平時の軍隊も、経験をリアルタイムで能力に変える同様のメカニズムを構築すべきである。

3. 国家はボトルネックではなく、プラットフォームとして機能するべきである。

ウクライナの分権型イノベーション・エコシステムが発展してきたのは、国家がそれを可能にしたからに他ならない。政府がデジタル・インフラ、規制枠組み、調達経路を提供するという新たなモデルは、軍部隊と製造業者が共通の戦略的ガードレールの下で効率的に活動することを可能にする。このプラットフォームに基づくアプローチは、軍が戦略的監督を維持しながら、ボトムアップ型のソリューションを強化し、効果的なものを拡張していくための道筋を提供する。

4. 分権化を制度改革の代替とすること。

草の根のイノベーションはウクライナが戦争の初期段階を乗り越える助けとなった一方で、分断、相互運用性の課題、そして供給の予測不可能性ももたらした。統合や監視なしに地方分権型システムを存続させれば、調整、規模拡大、そして戦略計画が損なわれるリスクがある。軍隊は、回避策を恒久的な解決策と見なす誘惑に抗わなければならない。「即興で作り上げられたもの(improvisation)」は構造化されたシステムへと進化しなければならない。さもなければ、「適応(adaptation)」を促進する機敏性そのものが、持続的な能力開発の障壁となりかねない。

ウクライナは戦時における近代化を進めながら、デジタル時代における最も先進的な防衛ガバナンス・モデルの一つを構築している。それは、兵士が闘いで使用するツールを自ら選択でき、調達はリアルタイムのニーズに基づいて行われ、イノベーションは研究所、塹壕、そして指揮センターから等しく生まれるというものである。将来の紛争に備える軍隊にとって、ウクライナの経験は単なるケース・スタディではなく、組織がどのように学び、適応し、闘うのかを再考するための呼びかけなのである。