電磁スペクトラム作戦(EMSO)訓練は統合LVC環境を受け入れる (Journal of Electromagnetic Dominance)

今年もいわゆるYS演習が行われたようである。その詳細は一般には知る由もないため、陸上自衛隊 ニュースリリース「令和7年度日米豪共同指揮所演習(YS-89)」、U.S. Armyのニュース「Yama Sakura 89 concludes, strengthening US-Japan-Australia Alliance」、軍事関係向けの報道、例えば「Trilateral exercise Yama Sakura 89 in Japan unites armies to fortify Indo-Pacific security – Indo-Pacific Defense FORUM」から情報を得ることになる。指揮所演習なので、シミュレーションを使用した演習なのだろう。いわゆる作戦環境が複雑化していくと云われる中で、シミュレーション・システムの中でどのくらい作戦環境が再現されているのだろうかということに関心をもってしまう。また、米軍のどの軍種も訓練用のシミュレーション、シミュレータが多く使用されているようであるが、統合部隊として訓練する際の課題はないのだろうかとも考える。LVCという言葉も耳にするが一体どんなことなのか。人工知能や機械学習といった機能をどのように取り込んでいるのだろうかということも気になるところである。MILTERMでは米陸軍の取組みの一端を「合成訓練環境(THE SYNTHETIC TRAINING ENVIRONMENT:STE)」で紹介もしている。

ここで紹介するのは、米軍を中心とする電子戦に関わる団体「Association of Old Crows(通称AOC)」の機関誌に掲載の電磁スペクトラム作戦(EMSO)の訓練に関する記事である。複雑な作戦環境を構成する、あらゆるドメインをコンピュータ上に再現する取組みについての一端を知る機会になると考える。(軍治)

![]()

ホワイト・カードにさよならを

電磁スペクトラム作戦(EMSO)訓練は統合LVC環境を受け入れる

Say Good-Bye to White Cards

EMSO Training Embraces Integrated LVC Environments

By John Haystead

Journal of Electromagnetic Dominance • September 2025

ジョン・ヘイステッド(John Haystead)氏は、ライフ・サイエンスから軍用エレクトロニクスまで、幅広いハイテク産業にまたがる広範な技術的・市場的知識を持ち、専門的な業界出版および会議開発業界で20年以上の経験を持つ。

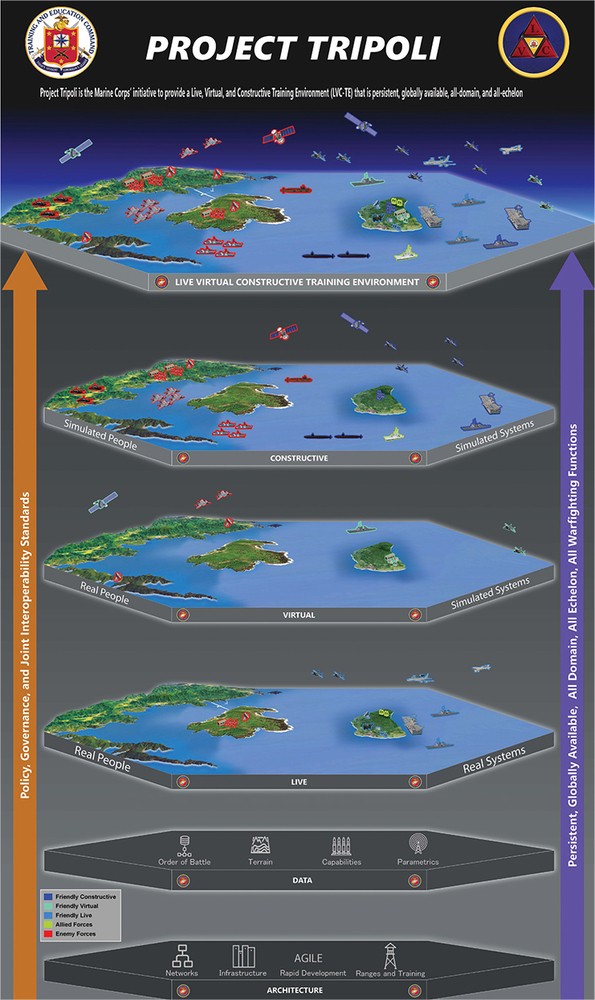

米海兵隊訓練・教育コマンドは、「永続的、グローバルに利用可能、全ドメイン、全指揮階層」のLVC訓練環境を開発することを到達目標に、プロジェクト・トリポリ(Project Tripoli)を設立した。|米海兵隊 |

米国防総省全体の電磁スペクトラム作戦(EMSO)訓練の現在のビジョンは、米国防総省の2020年9月の「電磁スペクトラム優越性戦略(Electromagnetic Spectrum Superiority Strategy)」に記載された近代化路線の結果である。同戦略は、米国防総省がどのように「優れた電磁スペクトラム(EMS)能力を開発し、機敏で完全に統合された電磁スペクトラム(EMS)インフラに進化し、電磁スペクトラム(EMS)の総合的な即応性を追求し、電磁スペクトラム(EMS)の優位性のための永続的なパートナーシップを確保し、戦略的目標および作戦的目標を支援するための効果的な電磁スペクトラム(EMS)ガバナンスを確立する」のかについて言及している。

これらの到達目標に向けて、2022年、同省は統合全ドメイン指揮・統制(JADC2)実装計画を発表した。統合全ドメイン指揮・統制(JADC2)は、現代戦におけるデータの量と複雑さに対応するための「用兵に不可欠なもの(warfighting necessity)」と説明されている。「統合全ドメイン指揮・統制(JADC2)は、統合軍が自動化、人工知能(AI)、予測分析、機械学習を使って、戦場全体の情報を迅速に『感知(sense)』し、『意味化(make sense)』し、『行動(act)』することを可能にし、復元性があり堅牢なネットワーク環境を通じて、情報に基づいたソリューションを提供できるようになる」。

2023年に向けて、米陸軍訓練管理局(TMD)諸兵科連合センターが発表した訓練環境の活用に関するファクトシートでは、必要かつ進化する訓練環境の3つの要素、すなわちライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)が定義されている。さらに、これらの要素がどのようにまとめられ、包括的でまとまりのある訓練能力へと統合されるかが説明されている。

前述の通り、ライブ訓練(live training)では「実際の人間が現実世界の環境で実際のシステムを操作する」ことになる。バーチャル訓練環境(virtual training environment)では、現場ではなく「実際の人間が、統制された環境で、シミュレートされたシステム、あるいは実際のシステムを操作する」のであり、コンストラクティブ訓練(constructive training)では、「実際の人間が、コンピューター・モデルやシミュレーションを使用して、模擬されたシステムを操作する模擬された部隊と相互作用する」のである。

このライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)統合訓練環境は、バーチャル環境とコンストラクティブ環境との間の完全な相互作用を可能にし、また実戦部隊とバーチャル/コンストラクティブ環境との間の限定的な相互作用を可能にするアーキテクチャによって実現されている。「この統合により、部隊にとって通常アクセスできない場所において、個人、搭乗員、参謀の多部隊階層訓練を同時に実施する機会が提供される。統合アーキテクチャは、コンストラクティブな実体をバーチャル環境に複製・再現し、逆にコンストラクティブな環境にバーチャルな実体を表示する」。

同年のランド研究所の報告書によると、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境が統合全ドメイン指揮・統制(JADC2)の訓練を支援することができる多くの方法があり、集中化されたライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)リソースは、電磁スペクトラム操作(EMSO)を含む将来の(クロスドメイン)訓練の複雑なニーズを実行するための鍵となる可能性がある。米国防総省統合参謀の統合部隊開発担当部局:第7部(J7)部長のダグヴィン・アンダーソン(Dagvin Anderson)米空軍中将※1が説明するように、「ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境の全体的な課題は、すべての異なる用兵ドメイン(warfighting domains)を統合し、それらを効果的に連携させることである」。統合参謀第7部(J7)は統合部隊開発の6つの機能、すなわちドクトリン、教育、コンセプト開発と実験、訓練、演習、そして教訓を担当している。

※1 ダグヴィン・アンダーソン(Dagvin Anderson)米空軍中将は、2025年6月には、米空軍大将に昇任し、7月には米アフリカ軍司令官に任命されている。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、電磁スペクトラム(EMS)を「他のすべてのドメインと混合させる必要があるもう一つのドメイン」だと言っている。したがって、もう一つの「用兵上の必要性(warfighting necessity)」は、電磁スペクトラム作戦(EMSO)を完全に組み込んだライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の試験・訓練環境を構築し、近代化し、進歩させることである。

ホワイト・カードはローロデックス※2の道へ

バーチャルとコンストラクティブな訓練支援ツールが出現するまでは、電磁スペクトラム作戦(EMSO)の能力と効果を訓練に取り入れるには、もっぱら「ホワイト・カード※3」を使うしかなかった。「ホワイト・カード」は、訓練参加者が訓練中に考慮すべき電磁スペクトラム作戦(EMSO)環境の活動可能性を印刷したもので、明らかに可能な限り忠実度の低いアプローチであった。現在では、そのようなことはなくなり、実際、電磁スペクトラム作戦(EMSO)の自システムの能力と効果のモデリングも、敵対者の能力と効果のモデリングも、より現実的に表現されるようになり、さらに忠実度の高いモデリングや、クロスドメインの訓練能力も開発中である。

※2 ローロデックス(Rolodex)とは、米国のRolodex社が開発した卓上回転式名刺ホルダーの製品名、およびその名詞整理文具の総称

※3 軍事的な文脈では、「ホワイト・カード」とは、妨害信号やサイバー攻撃など、電子的にシミュレートすることが困難な事象を知らせるために、演習中に兵士に渡される物理的なカードやメモのことである。これは、低コストでローテクな方法で非キネティックな戦場効果をシミュレートするもので、部隊は訓練演習中に電子戦、宇宙、サイバー空間などの分野における能力と限界を理解することができる。

現在、米軍の全軍種が電磁スペクトラム作戦(EMSO)の効果と対抗措置を取り入れることに重点を置き、先進的なライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)技術と能力を積極的に追求している。これには、米海兵隊の「プロジェクト・トリポリ(Project Tripoli)」、米陸軍の「合成環境担当プロジェクト・マネージャ(PM SE)」、米海軍の「海軍航空訓練システム・射撃場プログラム(NAVAIR PMA 205)」、米空軍の「米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)」、宇宙軍宇宙訓練即応性コマンド(STARCOM)の「国家宇宙試験訓練複合施設(NSTTC)」などが含まれる。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、「統合参謀本部における我々の仕事は、これらすべてをまとめる『紫色の接着剤(purple glue)』を提供することである。つまり、統合軍全体を見渡し、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の取り組み全体を調整し、各軍種および各戦闘軍(combatant commands)全体に基準を設定する方法を理解することである。そうすることで、データを移動し、より優れたシミュレーションに必要なツールを開発し、すべての能力と射撃要素をすべてのドメインにわたって完全に統合し、必要な範囲、規模、そして現実感で訓練を実施できるようになる」と述べている。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の近代化の取組みを進めるすべての軍種に関して特に重要な点は、「ここには、物事を一致させる真の機会がある。しかし、それらを一つにまとめる『紫色の接着剤(purple glue)』がなければ、物事が乖離する真の機会も存在する」ということだと強調する。

明らかに、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の訓練が将来の戦争の闘いに決定的に重要である。アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、「何よりもまず、空、陸、海だけでなく、宇宙、サイバー、そして特に電磁スペクトラム(EMS)など、すべてのドメインを効果的に統合し、それらがどのように相互作用するかを理解できなければならない。電磁スペクトラム作戦(EMSO)を最も効果的に統合する方法と、電磁スペクトラム作戦(EMSO)の能力が低下したとき、あるいは敵対者の能力を低下させることができたとき、『自部隊(own forces)』にどのような影響があるのかを指導者が理解できるようにするためには、これらすべてを効果的な方法で模倣または再現する必要がある。現実の世界ではそれができない。できれば素晴らしいことだが、コスト、スペース、安全性、セキュリティ上の問題がある」と述べている。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将はまた、今日の世界では軍の活動のほとんどすべてが継続的に監視されていると指摘する。「つまり、我々が屋外で行うあらゆる行動は、ほぼ確実に監視され、報告されることになる。ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の環境では、監視されることなく訓練や戦術・技法・手順(TTP)の開発を行うことを可能にしてくれる」。

スツールの3本足

ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境について議論する場合、多くの異なるユーザーが関与しており、多くの異なる要件や重点分野があることを前もって認識する必要がある。一般的に、これらはライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)要求事項の3本の脚、すなわち試験と評価、研究開発、そして訓練と戦術・技法・手順(TTP)である。アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、「これら3つの脚の間には非常に相乗的な関係があるが、「汎用的(one size fits all)」ではないことを十分に理解していないことがある」と指摘する。

統合参謀第7部(J7)は研究開発や実験に多少の関心を持っているが、アンダーソン(Anderson)米空軍中将によれば、彼らは主に訓練のレンズを通してライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の要件を見ているという。「この合成環境をどのように使えば、大規模な訓練ができるのか?」

これは、非常に忠実度の高い物理ベースの試験環境を求める試験・評価コミュニティや、開発中の能力の有効性や、期待する効果をさらに高めるためにどのような投資が必要かを徹底的に評価するために、迅速に反復できるモデリング・アンド・シミュレーション能力を求めている研究開発・要求開発コミュニティとは対照的である。「これはバランスを取る行為であり、我々は、これらの異なる要求の焦点の間で最も効果的に相互作用する方法を理解する必要がある」とアンダーソン(Anderson)米空軍中将は言う。

その一例が、海軍航空戦センター航空機部門(NAWCAD)の第5世代航空機用統合シミュレーション環境(JSE)であり、ここでは、戦闘員は作戦的戦闘空間を最高忠実度で再現したシミュレーションで訓練を受けることができる。「試験と評価のために素晴らしいだけでなく、非常に現実的な脅威環境でプラットフォームの限界に実際に挑戦するために、兵器学校の教官を投入するための最高の訓練装置のひとつでしょう」とアンダーソン(Anderson)米空軍中将は述べている。

しかし、「そのレベルの能力を全軍に再現して、すべてのパイロットを訓練できるようにするのは、とても無理な話である。研究開発についても同じことが言える。このハイレベルなモデリング・アンド・シミュレーション能力にどれだけの投資をし、優先順位をつけるか。既存のものをどのように活用すれば、それらの投資を最大限に活用できるか。そして、相互接続性を最大限に高めるためには、どこに投資すべきか」とアンダーソン(Anderson)米空軍中将が付け加えた。

統合参謀第7部(J7)のマシュー・スタンフ(Matthew Stumpf)副部長(統合戦力開発・デザイン統合担当)は、この点を強調する。「我々は今、目的別に異なるツールというアプローチを使ってこれに対処する必要があることを認識している。2000年代後半から2010年代前半にかけて、国防総省はあらゆる目的に対応できる「トラクター・トレーラ(tractor trailer)」の開発を試みたが、期待したほどには機能しなかった。今日の我々のアプローチは、その経験から学び、出現し開発されつつある新技術を活用するものである。スツールの3本の脚をまたいで、正しい目的のために正しいレベルのツールを接続するよう取り組んでいる」。

シミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)

ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境開発における米陸軍の活動は多岐にわたり、フロリダ州オーランドにあるシミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)を始めとする多くの事業執行室に及んでいる。シミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)には3つの製品提供室、すなわち、合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM-SE)、訓練装置担当プロジェクト・マネージャー(PM-TRADE)、サイバー試験・訓練担当プロジェクト・マネージャー(PM-CT2)である。

ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)の中でも特に重要なのが合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM-SE)で、米陸軍にコンストラクティブ訓練能力とかつバーチャル訓練能力を提供する役割を担っている。合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM-SE)はまた、米陸軍将来コマンド合成訓練環境(STE)機能横断チーム(STE CFT)が推進する米陸軍の合成訓練環境(STE)とも連携し、その基盤となっている。

さらに開発チェーンを掘り下げると、ジョン・ジレット(John Gillette)プロジェクト・マネージャーの下、合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM SE)は4つのプロダクト室、すなわち、合成戦士システム担当プロダクト・マネージャー(PdM SWS)、共通合成環境担当プロダクト・マネージャー(PdM CSE)、次世代コンストラクティブ担当プロダクト・ディレクター(PD NGC)、コンストラクティブ・シミュレーション支援担当プロダクト・リード(PL CSS)で構成されている。

合成戦士システム担当プロダクト・マネージャー(PdM SWS)は、再構成可能バーチャル集団訓練装置(RVCT)を担当している。再構成可能バーチャル集団訓練装置(RVCT)は、移動可能、輸送可能、モジュール式、拡張可能な訓練能力で、基本的に輸送ケースに入れて持ち運ぶことができる。しかし、ジレット(Gillette)が指摘したように、電磁スペクトラム作戦(EMSO)を組み込むという点では、その作業のほとんどは他の3人のプロダクト・マネージャーで行われている。

共通合成環境担当プロダクト・マネージャー(PdM CSE)は、共通合成環境(CSE)プラットフォーム・イネーブラーの本拠地である。共通合成環境(CSE)は3つの基本機能、すなわち、ワンワールド・テレイン(OWT)、訓練管理ツール(TMT)、訓練シミュレーション・ソフトウェア(TSS)で構成されている。訓練シミュレーション・システム/訓練管理ツール(TSS/TMT)は、兵士/分隊から米陸軍軍種構成部隊コマンド(ASCC)に至るまで、用兵機能全体の統一集団訓練システムを促進すると説明されている。

「ワンワールド・テレイン(OWT)は、コンストラクティブ・シミュレーションやバーチャル・シミュレーションに接続することで、シナリオの構築や管理を可能にする」とジレット(Gillette)は言う。ワンワールド・テレイン(OWT)ツールは、物理的な地球の完全アクセス可能なバーチャル表現をサポートする3Dグローバル地形機能と関連情報サービスを提供する。ジレット(Gillette)は、「ワンワールド・テレイン(OWT)は、視線(line-of-sight)の作業が可能で、建物なども含まれる。これは、電子戦(EW)やSIGINTの効果を取り入れることで、地形や天候などによる信号能力の低下の影響を表現できることを意味する」と述べる。

次世代コンストラクティブ担当プロダクト・ディレクター(PD NGC)は、米陸軍の次世代ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)能力に関する作業が管理されている場所である。そのミッション・ステートメントによれば、次世代コンストラクティブ(NGC)は、統合、サイバー、宇宙、海上を含むマルチドメイン作戦(MDO)における大規模な戦闘作戦を訓練するためのコンストラクティブな訓練環境を提供する。次世代コンストラクティブ(NGC)は、旅団から米陸軍軍種構成部隊コマンド(ASCC)までの指揮官とその参謀のための訓練を提供する。

次世代コンストラクティブ(NGC)は、統合地上構成部隊コンストラクティブ訓練能力(JLCCTC: Joint Land Component Constructive Training Capability)として知られる現在のコンストラクティブ・シミュレーションの後継となるもので、旅団から戦域レベルの参謀の訓練に使用されてきた。コンストラクティブ・シミュレーション支援担当プロダクト・リード(PL CSS)は統合地上構成部隊コンストラクティブ訓練能力(JLCCTC)の継続を主に担当する部署であり、次世代コンストラクティブ(NGC)が認定され、実戦配備が開始されるまで統合地上構成部隊コンストラクティブ訓練能力(JLCCTC)を維持する。

ジレット(Gillette)は現在、次世代コンストラクティブ担当プロダクト・ディレクター(PD NGC)に最も時間を費やしているという。「これは新しい考え方で、クラウドベースの能力として開発されている。また、サイバー、宇宙、電子戦(EW)、極超音速などの新技術兵器システムなど、現在訓練で抱えている重要なギャップを埋めることにも重点を置いている」。

ジレット(Gillette)は、電磁スペクトラム作戦(EMSO)をライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境に組み込むことを課題とはしていないが、それがもたらす重要な課題のひとつであることを指摘している。「もう一つの要素は、我々が採用するシミュレーションは、電磁スペクトラム(EMS)コミュニティが使用するミッション・コマンド・システムにリンクする機能を備えていなければならないということで、そのため、ドクトリン作成者だけでなく、これを担当するプロジェクト室や参謀とも連携している」。

統合脅威発信器は、訓練において赤部隊の脅威システムを模擬するために使用できる多くの「ライブ」要素の1つである。| 米空軍 |

合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM SE)とは別組織だが、密接に関わっているのが、シミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)のサイバー試験・訓練担当プロジェクト・マネージャー(PM-CT2)だ。脅威システム管理室(TSMO)サイバー試験・訓練担当プロジェクト・マネージャー(PM-CT2)の電子戦(EW)部門長、ジェイコブ・ラム(Jacob Lamb)は、試験と訓練中に実際の脅威を再現することがタスクであると述べた。「我々の重点は、作戦環境、特に電磁スペクトラム(EMS)空間を再現することである。これにより、システムの実践配備時や部隊の訓練時に、戦術・技法・手順(TTP)やシステムの動きなどを正確に把握することができる。実際の再現は、戦闘訓練センター(CTC)のローテーションのような大規模イベントで行われ、その後は業務の大部分を運用試験に集中させている」。

ラム(Lamb)は、電子戦(EW)における2つの連動した機能を指摘する。脅威を感知し、その位置を知ること、そして電磁攻撃(EA)を通じて何らかの対抗措置を講じる必要性である。「電磁攻撃(EA)であろうと電子監視(electronic surveillance)であろうと、我々の装備を感知し、それが実戦的な電子戦(EW)技術によってどのような影響を受けるかを察知する能力も含めて、我々はこれら2つのことを行っている。その到達目標は、我々の部隊が、紛争時に想定されるのと同じタイプの電磁スペクトラム(EMS)訓練環境を通じて闘わなければならないことを確実にすることであり、彼らがどのようにターゲットにされているか、そして彼らが遭遇するであろうノン・キネティックな観点からの効果のタイプを表現することである」。

米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)

米空軍本部(HAF)の作戦所掌(A3T)の下部組織の野戦運用機関である米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)は、軍、民間、請負業者のモデリング・アンド・シミュレーション専門家チームであり、そのモデリング・アンド・シミュレーション(M&S)ビジョン宣言によれば、「用兵ドメイン全体にわたる統合的で現実的かつ効率的な作戦訓練を支援することで、フルスペクトラムの即応性の革新と促進を推進する」ことを任務としている。

そのため、米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)司令官のアンソニー・グラハム(Anthony Graham)米空軍大佐は、我々は訓練と即応性のためにライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境を使用したモデリング・アンド・シミュレーションを提唱する米空軍の支持者だと考えていると言う。「ここ数年、米空軍はライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)に多大な投資を行ってきた。ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)はマルチドメイン作戦の訓練方法に革命をもたらすと認識しているからだ。ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)のおかげで、競争力を維持することができ、また用兵の即応性(warfighting readiness)も強化され、以前はできなかったことができるようになった」。

特にグラハム(Graham)米空軍大佐によれば、ここ5、6年、空軍はライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境下での訓練活動において、電子戦(EW)と電磁スペクトラム作戦(EMSO)をより重視するようになったという。「ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)では、バーチャルの電磁スペクトラム(EMS)環境をパイロットに提示することができ、電子戦(EW)攻撃に直面したときに航空機や兵器システムがどのように振る舞い、相互作用するのか、また、リスクを軽減するためにどのように対応すればよいのかを確認することができる。「ホワイト・カード」の代わりに、電子戦(EW)を直接闘いに導入するライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)シナリオがある」。

米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)のテクニカル・ディレクターであるデイビッド・スターゲル(David Stargel)博士によれば、彼らは主にライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)のコンストラクティブな側面に重点を置いており、航空作戦センター(AOC)における会戦参謀の訓練を強化しているという。米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)は、「ボールド・クエスト(Bold Quest)」や「スパルタン・ライトニング(Spartan Lightning)」など、世界中で実施されるさまざまな演習に影響を与えている。「そこでの目的は、これらの実戦演習に導入されるモデリング・アンド・シミュレーションをコンストラクティブな観点から検証し、イベントのリアリティを高めることです」とスターゲル(Stargel)博士は説明する。

スターゲル(Stargel)博士によると、「ボールド・クエスト(Bold Quest)」での最近の仕事の一部は、電磁スペクトラム(EMS)の優位性に焦点を当てたもので、「現代航空戦闘環境(MACE)」の強化など、米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)のコンストラクティブ・シミュレーションの電磁スペクトラム(EMS)部分の強化の開発に取り組んでいるという。

「今後、第5世代および第6世代の航空機の能力が強化され、航空宇宙の支配性がますます電磁スペクトラム(EMS)の支配性と同義になりつつあるためである。特に電子戦(EW)コミュニティにとって、関連するユーザーの専門家に来てもらい、彼らの苦痛の種が何であるかを実際に説明してもらい、これらの事象を「ホワイト・カード化」することから脱却する手助けをしてもらうことは、電磁スペクトラム作戦(EMSO)のためのライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)のモデリング・アンド・シミュレーション能力を向上させる鍵となるだろう」。

接着剤の塗布

統合参謀第7部(J7)の役割は、複数の分野に関与する各軍種のライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境開発の取組みを調整することである。主要なものの一つは、共通の基準を確立するために訓練標準、データ標準、ネットワーク標準などの標準の開発に密接に関与することである。そして、アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、「多くの場合、実際に標準を作成することが重要なのではなく、この大規模な事業体全体でどのように標準を適用し、実施するかが重要なのである」と指摘する。

この業務の一環として、統合参謀第7部(J7)は統合訓練合成環境(JTSE)を管理し、戦闘軍、各軍部、連邦機関、学界、産業界、多国籍パートナーにまたがる合成環境での統合訓練を提供している。統合訓練合成環境(JTSE)は作戦上のニーズの変化に合わせて進化するようにデザインされており、実世界の複雑なシナリオを反映した利用しやすい演習を提供する。

統合訓練合成環境(JTSE)ワーキング・グループは、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)とは何かについてお互いの理解を深め、共有するために、四半期に一度、すべての軍種との会合や統合イベントを開催している。統合参謀第7部(J7)環境作戦部副部長のマイク・チェイニー(Mike Cheney)は言う。「この四半期ごとの会議は、シミュレーションと電磁スペクトラム作戦(EMSO)の専門家を集め、どこに不足があり、どこに投資する必要があるのか、どのようにすべてを同期させ、全体で共通の標準を取得するのかを理解するためのものである。そうすることで、各軍種とデータおよびシステムの相互運用性が真に重要になる点である。まさにそこが焦点となっている」。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将はこの点を強調し、「より完全に統合された戦争の闘いに移行するにつれて、統合された合成訓練環境も必要になってくる。これは重複しないだけでなく、非常に重要な要素である。我々は、米国防総省と産業界を横断して、各軍種の取組みをまとめる包括的な傘を持つ必要がある」と述べている。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、これはパズルのもう一つのピース、つまり相互接続性を浮き彫りにするもので、過去数十年にわたるデジタル・インフラへの投資は、主に商業的な観点から行われてきたと指摘する。必要な能力と冗長性を確保するために、デジタル・インフラへの投資が必要な場所を認識し、国家安全保障の要件に対応するために、より良い仕事をする必要がある」。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、効果的な合成訓練環境を実現するための重要な要素のひとつは、関係者全員を集めることだと語る。「エンジニアやソフトウェア開発者だけでなく、オペレーターも参加して能力を反復的に検証する必要がある」と彼は言う。「将来の闘いに必要な装備や技術だけでなく、訓練や戦術、手順を開発し続けるためには、継続的なフィードバックが必要なのである」。

PEO STRIは、LVC訓練への米陸軍の推進を主導してきた。| 米陸軍 |

技術的課題

マイク・チェイニー(Mike Cheney)は、今後数年間、電磁スペクトラム作戦(EMSO)の訓練を統合していく上での最大の課題のひとつは、技術についていくことだと言う。「電磁スペクトラム作戦(EMSO)サイドは、ブルー・サイド、レッド・サイドともに急速に進化している。この急速に変化する脅威を理解し、それがどのように変化するのかを理解し、それにどのように適応していくのかが、今後の大きな課題のひとつだろう。これとともに、現在多くの新技術が開発されているため、これを迅速に導入し、評価を開始し、これらの技術を進化させ続ける中で最良の選択肢が何であるかを見極める必要がある」。

もちろん、人工知能技術の導入は、電磁スペクトラム作戦(EMSO)訓練の要件を満たす上で重要な役割を果たす。アンダーソン(Anderson)米空軍中将によると、「それは単にシステムを乗っ取るだけでなく、AI主導のレッド・チームや、ブルー・フォースの指揮官が戦闘空間環境をより迅速に意味付け(make sense)して決心の優位性(decision-advantage)を獲得できるようにすることで意思決定を強化するなど、より現実的でより挑戦的な訓練環境を全体的に構築することになる」。

実際、アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、その決心の優位性(decision-advantage)をシミュレーションすることが絶対に不可欠だと言う。それを導入し、訓練の一部とすることで、合成環境の価値が真に強調される。これにより、現実世界では不可能なことを真似るする(emulate)ことができる。

シミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)のジレット(Gillette)は言う。「兵士を中心に据えたシステム構築の方法が、ここで活きてくる。我々は、ただ要件を受けてそれを基に構築し、最後に完全なシミュレーションを提供するのではなく、実際にシステムを使用する部隊に機能を組込み、場合によっては「メイブン・スマート・システム(Maven Smart System)※4」のようなセンサーからのフィードバックを取り入れることができる新しいシステムを使用している」。米陸軍のプロジェクト・メイブン(Project Maven)の一部である「メイブン・スマート・システム(Maven Smart System)」は、衛星画像やソーシャル・メディアなど様々なソースからのデータを処理・分析し、機械学習とデータ融合技術によって戦場での作戦や意思決定を改善するためのAIツールである。

※4 メイヴン・スマート・システム(MSS)は、人工知能(AI)と機械学習(ML)を統合し、米陸軍のターゲティングおよび兵站運用に革命をもたらす指揮・統制(C2)技術における飛躍的な進化を体現するものである。

JLVCとJLVCの近代化

ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)訓練ツールの開発で現在進行中の1つの中心的な活動は、統合参謀第7部(J7)が主導している統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)近代化の取組みである。統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)は、「統合軍種と戦闘軍の訓練演習のための一つの、分散型ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)訓練アーキテクチャに統合された34の軍種と機関の合成訓練能力とツールの連合体」である。

アンダーソン(Anderson)米空軍中将によると、統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)近代化のリーダーとして、統合参謀第7部(J7)は米国防総省全体の取組みを調整するとともに、産業界や学界から重要なパートナーを招き入れることに深く関与している。「これには、統合モデリング・アンド・シミュレーションシステムの統合、標準化、完全な情報に基づいたシミュレーション環境の確保が含まれる。それはまた、「メイブン・スマート・システム(Maven Smart System)」のような統合火力や新たな指揮・統制技術(JADC2ピース)を含めることが含まれる」と彼は説明している。

統合参謀第7部(J7)のチェイニー(Cheney)が説明するように、「統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)シミュレーションは約20年前から存在していたが、能力を近代化する必要があると認識され、特に急速に進化している宇宙、電磁スペクトラム(EMS)、サイバー、全ドメインの用兵能力(warfighting capability)を含めることで、現代の戦争の闘いに備え、能力の底上げに大きな重点を置くことになった」。

チェイニー(Cheney)によれば、昨年からほとんどの取組みを開始し、現在、急ピッチで開発を進める必要のあるいくつかの主要分野を加速させているという。「今後5年間は、進化的かつ継続的な改善が行われるだろう」。チェイニー(Cheney)はまた、もうひとつの重要な考慮点として、各軍種も同様に近代化の取組みの真っ最中であることを指摘する。「我々は今、近代化の絶好の段階にいる」。

米空軍モデリング・アンド・シミュレーション局(AFAMS)のスターゲル(Stargel)は、オーランドという立地が、シミュレーション・訓練・計器類担当事業執行室(PEO STRI)や海軍航空戦センター訓練システム部(NAWCTSD)と共に、特別なメリットをもたらしていると指摘する。「ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)に特化した地元のワーキング・グループがあり、米軍の陸海空軍の要素を互いの演習にどのように取り入れることができるかをよりよく理解するのに役立っている。我々は今、統合戦闘員のために、互いのライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境によりよく参加する方法を探ろうとしている。

合成環境担当プロジェクト・マネージャー(PM-SE)のチーフ・エンジニアのアミット・カパディア(Amit Kapadia)は、次のように述べている。「米陸軍は従来、統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)内に米陸軍が承認したモデルを持っていなかった。統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)近代化の取り組みを通じて、合成訓練環境(STE)ポートフォリオの中で現在行っていることの1つは、米陸軍のニーズを完全に満たすだけでなく、統合参謀の後援の下、姉妹軍と提携して、特に戦闘軍(COCOM)レベルの演習で、統合ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(JLVC)に地上シミュレーション能力を統合することを確認することである。

その一環として、既存の能力を調査し、不足している部分を特定するためのギャップ分析を行った。そのギャップのひとつが、電子戦(EW)を代表するような「ホワイト・カード化した効果」をバーチャル・シミュレーションに置き換える必要性だった。ジレット(Gillette)は言う。「参謀は現在、実際にプロンプトを受け取り、我々のミッション・コマンド・システムを通じて電子戦(EW)行動の効果を確認し、我々のミッション・コマンド・システムを使ってそれに対応することができる」。

過去15年間、米海軍は海・空・情報戦・遠征戦・特殊戦の各コミュニティを統合し、首尾一貫した同期化した部隊にするため、艦隊合成訓練を実施してきた。|米海軍 |

ドメイン・インテグレーターの優位性

アンダーソン(Anderson)米空軍中将は、統合参謀第7部(J7)の任務とライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)合成環境開発における統合参謀第7部(J7)の役割を要約し、これらは将来の戦争に備え統合部隊と連合軍を訓練し、競争上の優位性を提供するために不可欠であると言う。「主な理由のひとつは、将来の闘いにおいて支配的なドメインはひとつではないということである。むしろ、すべてのドメインを最も効果的に統合できる者に優位性が生じる。訓練においてそれを実現する方法は、合成環境を通じたものである」と彼は述べる。

さらに、決定的な技術に関して未来がもたらすあらゆる事象を予見することは不可能だと付け加え、「変数を調整し、人々を複数回の反復訓練にさらし、将来の戦争の闘いにおいて絶対的に不可欠となる適応性と柔軟性の訓練を可能にするバーチャル環境へ移行できる能力こそが重要だ」と強調した。

残念なことに、アンダーソン(Anderson)米空軍中将によれば、人々は合成環境の力を十分に理解していないことがあるという。「戦術的な訓練に集中しすぎている。しかし、それとは対照的に、我々が本当に懸念しているのは、戦いの作戦的レベルであり、能力を最大限に発揮するために、いかにして戦域、あるいは世界的な取り組みのためにすべてをまとめることができるかということなのである」。

我々は、戦術的レベルから作戦の将官レベルに至るまで、リーダーシップを訓練し始める必要がある。彼らに柔軟性を身につけさせ、変化する環境に適応し、これまで経験したことのない事態に対応する方法を訓練する必要がある。これは合成環境だけが提供できるものである」。

そして、アンダーソン(Anderson)米空軍中将はこれを別の考えと結びつける。「…これは合成環境のためのインフラ能力を開発する際に直面する障壁の一つでもある。この同じデータが実世界の闘いでも使用されることを認識することが極めて重要である。時々、人々はこれを認識せず、ライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)環境を単なる追加の訓練ツールと見なしている。『もっと追加の航空機を用意してライブ訓練(live training)を増やした方が良いのでは?』などと主張するのである。

その答えは明確な「いいえ、そうはならない」である。最も現実的な環境を提供するのは、適切なライブ、バーチャル、コンストラクティブ(LVC)訓練の組み合わせである。したがって、インフラへの投資は技術を進歩させる上で同様に重要である。これは単なる合成環境訓練への冗長な投資や重複した投資ではなく、デジタルが可能にする戦い(digital-enabled warfare)を遂行するために必要なネットワーク能力を提供するものである。