AI計算主権: 地域、クラウド・プロバイダ、アクセラレータを超えたインフラ統制 (Social Science Research Network)

生成AIをはじめとするAI技術の発展は、国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与する一方、国内のAI開発・活用は遅れており、また、多くの国民がAIにより発生するリスクに不安を抱えている状況との認識の元、AIのイノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、令和7年6月4日に人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)が公布・一部施行され、9月1日にはAI戦略本部の設置に係る規定等も含め、全面施行された。一方で、世界的には、AIのガバナンスに関する政府や業界の議論では、「計算主権(compute sovereignty)」というコンセプトが焦点となっていると云われる。ここで紹介するのは、AIと国の主権との関係を考える際に参考となるであろう、2025年6月24日に公表された「AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers, and Accelerators」を紹介する。(軍治)

![]()

AI計算主権: 地域、クラウド・プロバイダ、アクセラレータを超えたインフラ統制

AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers, and Accelerators

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5312977

Social Science Research Network

ゾーイ・ジェイ・ホーキンス(Zoe Jay Hawkins)(オックスフォード大学テック・ポリシー・デザイン研究所&オックスフォード・インターネット研究所

ヴィリ・ロードンヴィルタ(Vili Lehdonvirta)(アールト大学コンピューター・サイエンス学部&オックスフォード大学オックスフォード・インターネット研究所)

ボクシー・ウー(Boxi Wu)(オックスフォード大学オックスフォード・インターネット研究所

要約:人工知能(AI)のガバナンスに関する政府や業界の議論では、「計算主権(compute sovereignty)」というコンセプトが焦点となっている。それは何であり、誰が持っているのか?過去の文献に基づき、我々はこれらの質問を3つのレベルに分けることを提案する。(1)その国が自国内にどれだけのAI計算(AI compute)を保有しているか。(2) AI計算データ・センター(AI compute data centres)を所有する企業の国籍は?(3)AI計算データ・センターにチップを供給しているアクセラレータ・ベンダー※1の国籍は?我々は、クラウド・コンピューティング・インフラストラクチャという切り口で、世界市場の約70%を占める9つの主要パブリック・クラウド・プロバイダに焦点を当て、これらの疑問を実証的に検証する。データは、Lehdonvirta, Wu, and Hawkins (2024)で発表された方法論を使って収集されている。この調査結果は、「計算主権(compute sovereignty)」の保有が分析レベルによって国によって異なることを示唆している。最も適切なレベルの決定は、各国政府の政策目的と国情に依存し、政策のトレードオフを伴う。データ・センターを国土に誘致することを狙いとした政策は、重要な計算資源の供給セキュリティを強化する一方で、エネルギー、水、土地使用資源の消費を増加させ、それに伴い地域社会経済や環境に影響を与える可能性がある。地域的アプローチとサプライチェーン・アプローチでは、トレードオフが異なる。

※1 AIアクセラレータとは、AI(人工知能)の計算処理を高速化するために設計されたハードウェアのことを指す(https://swri.jp/glossary/)

1. はじめに

地政学的な競争と不確実性が高まる中、人工知能(AI)技術とその基盤となる物質的インフラの所在、所有権、管理は、政府にとって戦略的な検討事項となっている(Wang and Chen、 2018; Miller、 2022)。AI計算(AI compute)(AIモデルの学習と実行に必要な専門的な計算リソース)は、AIのリーダーシップをめぐるグローバルな競争において、求められる商品として浮上している。フロンティアAIモデル※2の学習に必要な計算量は、AI性能の計算スケーリングを追求し続けた結果(Pilzら.、 2025)、およそ半年ごとに倍増している(Sevillaら、 2022)。

※2 frontier models(フロンティア・モデル):市場で最も先進的なAIモデルを指す。現在、これらのモデルを開発している企業としては、オープンAI、Anthropic、グーグル、メタなどの企業があげられる。(https://about.bloomberg.co.jp/blog/ai-revolution-key-terms-explained/)

例えば、OpenAIのo3やDeepSeekのR1のようなモデルにおける高度な推論能力の進歩は、推論時間中の継続的な計算スケーリングに依存している。エヌビディア(NVIDIA)のジェンソン・フアン最高経営責任者(CEO)は、「エージェント型AIの結果、推論の結果、我々が必要とする計算量は、昨年の今頃に我々が必要と考えていた量の100倍は軽く超えている」と主張している(Nellis & Cherney、 2025)。

国内企業、公共機関、研究者のためにAI計算(AI compute)への十分なアクセスを確保する必要性が認識されるようになり、「AI計算主権者(sovereign AI compute)」や「計算主権(compute sovereignty)」といった言葉で呼ばれるようになった(Ghahramani、 2023; Sastryら、 2024; Lehdonvirtaら、 2024; Government of Canada、 2025)。政策立案者が規制権限を主張し、サプライ・チェーンの復元性(resilience)を確保し、戦略的自律性を守ろうとする中で、「計算主権(compute sovereignty)」はAIガバナンスに関する議論の中で関心の的になりつつある(Sastryら、 2024)。

主権(広義には、ある領土内における政府の最高権威と理解される)は、デジタル技術と複雑で争いの絶えない関係にある(Pohle & Thiel、 2020)。デジタル主権を追求する政策は、過去30年間、特に1990年代の初期のインターネット論争以来、大きく発展してきた。

デジタル主権(digital sovereignty)については、インターネット・ガバナンスにおける(マルチステークホルダー・アプローチとは対照的な)国家の優位性に関する独裁的な議論から、外国政府の干渉からの自律性を追求する国々の増加までと、利害関係者によって、見解が異なる(Musiani、 2024)。西側の民主主義国家では、デジタル主権は最近、デジタル領域における国家または地域の戦略的自律性というレンズを通してコンセプト化されている(Blancato、 2024)。

高度なAIシステムを開発するための競争が激化し、それに伴って計算資源が不足する中、「デジタル主権」の概念は、AIのガバナンスや計算ガバナンスの新たなパラダイムに関する議論と絡みつつある(Robertsら、 2023; Sastryら、 2024; Lehdonvirtaら、 2024)。2022年以降、ほぼすべての西側民主主義国は、計算サプライ・チェーンのオンショア化を狙った産業政策への転換を含め、計算資源に対する戦略的自律性を高めるための政策と取り組みを展開してきた。

そうすることで、各国政府は、AIデータやモデルの所有者から、価値あるAIアクセラレータの生産者、AIアクセラレータを収容するデータ・センターの開発者や運営者に至るまで、AI計算(AI compute)を特徴づける広大でグローバルなサプライ・チェーンの主要なノードを所有または管理している企業や国家主体への依存度を評価している。英国のコンピュート・レビューのようなこうした評価を通じて、各国は「復元性(resilience)」を「主権」のコンセプトと同様に求めている(Ghahramani、 2023)。

しかし、「計算主権」というコンセプトのコンセプト化、傾向、メリットについては、比較的研究が不十分であり、AI のガバナンスへの影響についても分析されていない。文献への貢献として、本研究では、1)「計算主権」のコンセプトを「主権」、「デジタル主権」、AIの地政学というより広範な学術的文脈に位置付け、2)「計算主権」をコンセプト化するための3つのレベルの枠組みを提示し、3) アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)(米国)、OVHcloud(仏国)、アリババ・クラウド(Alibaba Cloud)(中国)など、米国、欧州、中国に拠点を置く9つの主要なパブリック・クラウド・コンピューティング・プロバイダのグローバルAI計算インフラ(AI compute infrastructures)の独自の調査(census)から得られた初期の証拠ベースを提供する。

「パブリックAI計算(public AI compute)」という用語は、パブリック・セクター・クラウドとは対照的に、ユーザーが商業的に利用できるクラウドベースの計算インフラを指す。多くのAIモデル開発者やユーザーにとって、AI計算(AI compute)は主にこれらのプロバイダのクラウド・コンピューティング・プラットフォームを介してアクセスされるため、この現象への強力な経験的入口となっている。これらは多くの国で AI 計算の唯一のソースではないため、提供される画像は不完全だが、どの国が「計算主権」を持つかという問題が、どのレベルの分析を選ぶかによってどのように変わってくるかを説明する上では、貴重な資料である。

研究の残りの部分は以下のように進められる。デジタル主権と計算主権の既存のコンセプトに関する文献をレビューし、パブリックAI計算(AI compute)の主要プロバイダのグローバルな調査(global census)を実施するための方法論を示し、調査結果が国家政策の検討、国際関係論(IR)、グローバルな技術動向にどのような影響を与えるかについて議論する。

2. 文献レビュー

2.1 デジタル主権の議論

政治学や国際関係論(IR)の分野では、主権は複雑でよく研究されているコンセプトであり、16世紀の君主制主権というコンセプトから、現代では民主主義、法の支配、領土性との関連へと発展し、しばしば地理的に特定の領土に結び付けられた主権の重要性を強調することが多い(Pohle & Thiel、 2020)。この文献の中では、主権は国際法的主権、ウェストファリア的主権、国内的主権、相互依存的主権、あるいは形式的主権と運用的主権という下位変数を通して議論されている(Krasner、 1999; Mueller、 2010)。デジタル主権に適用される議論では、広くウェストファリア的な主権の概念を反映し、国境内で技術を展開し規制する各国政府の能力に焦点が当てられる。

ジョン・バーロウ(John Barlow)のような米国の著名な支持者を含むサイバー自由主義者にとって、デジタル領域は国家権力の及ばない幸せな領域であり、管轄権の支配の外にとどまるべきである(Barlow、 1996; Hawkins & Weaver、 2025)。過去数十年の大半、自由民主主義政府は、政府と他の利害関係者との間のこのようなより協力的なアプローチを、インターネットの強みであり本質的な価値であると支持してきた。

これとは対照的に、「主権」の重要性は、国家統制の強化を求める中国やロシアなどの独裁的な政府の名刺代わりであり、国家はインターネットを統治する役割を持つ複数の利害関係者の一人に過ぎないという、米国のインターネットに関するマルチステークホルダー・ビジョンに反発していた(Hofmann、 2016; Raymond & DeNardis、 2015; Komaitisら、 2024)。これらの立場の違いは比較的明確であり、米国ではデジタル主権の概念は主に否定的な意味合いを持っていた(Couture & Toupin、 2019)。

それ以来、この比較的明確な区別は崩れてきた。2010年代には、エドワード・スノーデン(Edward Snowden)の暴露を受けて、この用語は新たな意味を持つようになった。この用語は、外国からの監視のリスクを減らすために米国のデジタル・ネットワークへの依存を減らそうとする欧州政府によって採用された(Hill、 2014)。民主主義諸国は現在、「デジタル主権」というコンセプトをさまざまな方法で用いており、この用語の意味にさらなるコンセプト的曖昧さをもたらしている(Musiani、 2024)。

米国と中国の地政学的緊張が高まるにつれ、多くの「第三国」は、この2つのデジタル超大国からクラウド投資を受ける際に、デジタル主権とはどのようなものかを考えるようになった(Lehdonvirtaら、 2025)。巨大テック企業の力が増大するにつれ、政府が主権を主張する動機は、外国政府に抵抗するだけでなく、民間企業の影響を管理することにも拡大した(van Dijck、 2020)。

巨大テック企業の主体性が認識されているため、学者たちは民間企業に適用される「デジタル主権」の意味についても研究してきた(Floridi、 2020; Lehdonvirta、 2022)。同時に、COVID-19のパンデミックによるサプライ・チェーンのショックは、国際的なサプライ・チェーンへの依存と復元性あるインフラの追求について、国民的な議論を活発化させた。そのため、現代の国家、経済、社会におけるデジタル・インフラの普及と重要性が高まり、デジタル主権を喚起する政策への関心が高まっている。

2.2 計算主権(Compute Sovereignty)

学術的・政策的言説における「デジタル主権」とその意味についての議論は、最近ではAIへの大きな関心によって影響を受けている。多くの政府はAIを国の経済的、軍事的、文化的優位性の潜在的源泉とみなしており(Wang and Chen 2018; Miller 2022)、その結果、地域の産業や研究者がAI計算資源(AI compute resources)を十分に利用できるようにすることを狙いとした政策を採用している(Vipra and West 2023)。「計算主権」という用語や、「AI計算主権者(sovereign AI compute)」といった関連する用語は、AI計算資源(AI compute resources)へのアクセスを確保する必要性が認識されていることを説明するために、デジタル主権のサブカテゴリーのようなものとして登場してきた(Ghahramani、 2023; Sastryら、 2024; Lehdonvirtaら、 2024; Government of Canada、 2025)。

「計算主権」は、計算サプライ・チェーンの構成品を国内に戻す産業政策を通じて追求されてきた。「米国チップ法(US CHIPS Act)」(2022年)は、米国のチップ製造に対する税額控除や政府の研究開発投資と並んで、390億米ドルの助成金と融資を認可した。一方、「欧州チップ法(European Chips Act)」(2023年)は、ファウンドリ※3の国内化を含む欧州のチップ製造を支援するチップ基金を含む、重要なチップの供給における欧州の「戦略的自律性」を確保するために、2030年までに430億ユーロの公的資金を投入することを提案している(Shivakumarら. 2024)。

※3 IT機器や家電製品、自動車などの頭脳となる半導体チップの製造を、他社からの委託で請け負う製造専業の半導体メーカーのことを指す(https://www.tel.co.jp/museum/magazine/report/202401_01/)

このような政策は、AIアクセラレータ・チップをデータ・センターに配備し、開発者やユーザーがアクセスできるようにするハイパースケール・クラウド・プロバイダからの数十億ドル規模の計算投資に依存していることが多い。2025年だけで、マイクロソフト(Microsoft)社はグローバルAIデータ・センター建設に800億米ドルを費やす計画である(Smith、 2025)。こうした投資は、「英国AI機会法(UK’s AI Opportunities Act)」(2025年)などのイニシアティブを通じて、土地や安価なエネルギーへのアクセス、データ・センター開発業者への開発許可の迅速化などを提案する政府によって歓迎されている。

「計算主権(compute sovereignty)」への他のアプローチとしては、公共部門の計算資源の開発がある。「英国コンピュート・レビュー(UK Compute Review)」(2023年)と「カナダAI計算主権者戦略(Canadian Sovereign AI Compute Strategy)」(2025年)は、国内の計算可用性を強化するため、公共部門のスーパーコンピューティング・インフラへの投資を提案している。この傾向は今後も続きそうで、2027年には全世界の「主権者クラウド(sovereign cloud)」支出が2500億ドル以上に達するという予測もある(IDC、2023年)。この「主権者AI」へのグローバルな突進を、学者たちは「21世紀の軍拡競争」と表現している(Pratschke、 2025)。

「デジタル主権(digital sovereignty)」がコンセプト的に曖昧であるように、「計算主権(compute sovereignty)」も行為主体によって意味が異なる。その定義は、AI計算サプライ・チェーンの複雑さによって複雑になっている。このサプライ・チェーンは非常に国際的であり、さまざまな段階での著しい市場集中と垂直統合によって特徴付けられる(Vipra & West、 2023; Beaumier & Cartwright、 2024)。

非常に広い意味で言えば、サプライ・チェーンは、AIシステムを開発または展開するためにAI計算(AI compute)を消費する企業、そのAI計算(AI compute)を供給するデータ・センターを所有する企業、データ・センターに収容されるAIアクセラレータをデザインし組立て製造する企業で構成される(Sastryら.、 2024)。これらのリンクのいくつかは、政治的・経済的な相互依存が激しく、政府が他国への影響力を行使しようとする地政学的ツールとして武器化できることを特徴としている(Farrell & Newman、 2019; Beaumier & Cartwright、 2024、 Lehdonvirtaら、 2025)。

以下のセクションでは、これまでの学術文献や政策文書で議論されてきたAI計算主権(AI compute sovereignty)について、3つの異なる理解や「レベル」を区別することを提案する。「計算主権(compute sovereignty)」は、(1)データ・センター、(2)データ・センターを所有する企業、(3)データ・センターに電力を供給するAIチップを提供する企業、に対する管轄権である。

2.3 AI計算データ・センターの領土的管轄権としての計算主権

「計算主権(compute sovereignty)」の最も広義な解釈は、AI計算資源(AI compute resources)が政府の領土の境界内に物理的に存在することであり、「国内計算(in-country compute)」と呼ばれる(OECD、 2025)。このコンセプトは、ウェストファリア主権国家モデルに基づいており、政府の最高統治権限と定義された物理的領土を結びつけるものである(Krasner、 2001)。物理的な計算インフラに対して領土的な管轄権を行使する政府は、他の政府にはできない方法でそれらを規制する機会がある(Sastryら、 2024; Ferrari、 2024)。

AI計算データ・センター(AI compute data centres)に対する管轄権を持つことで、例えば政府は、AIモデルやデータ・セットが学習(training)や配備のためにデータ・センターに入る時点で、「Know-Your-Customer(本人確認手続き)」チェックや監査、その他の管理を実施することができる(Sastryら、 2024)。このため、政府によっては、AI計算クラウド・コンピューティング・サービスを提供する外国企業との領土的結びつきを強めたいという動機がある。各国は、誘致(投資インセンティブ)と規制(データ・ローカライゼーション※4法など)の両方を通じて、国内の計算機に対する領土的主張を強化しようとしている。

※4 データローカライゼーションとは、例えばインターネット上のサービス等について、当該サービスを実行する物理的なサーバーはサービスを提供する国内で運用しなければならない、すなわちサービス提供に必要なデータはすべて当該国内に存在しなければならないという考え方に基づくルールであり、その対象はパーソナルデータや産業データなど、目的や理由に応じて整理されるもの(平成29年度情報通信白書)

実際には、多国籍企業も「主権」の領土的解釈を受け入れている。この定義を採用することは、インフラ、ビジネス機能、スタッフ、その他の資産の十分な割合をホスト国の地理的国境内に置くだけで、外国政府に「主権的な」デジタル・サービスを提供できることを意味する。マイクロソフト社は、「クラウドの価値を犠牲にすることなく、必要なコントロールを提供する」Microsoft Cloud for Sovereigntyプログラムを提供している(Microsoft、 2024)。AWSのデジタル主権誓約は、「AWSの顧客に、クラウドで利用可能な最も先進的な主権制御と機能のセットを提供することを約束する」(AWS、2022年)。同様に、ファーウェイの国家政府クラウド・ソリューションは、中国における「オンプレミス展開がデジタル主権を保証する」と主張している(Huawei、 n.d)。

2.4 AI計算クラウド・プロバイダの国籍としての計算主権

一部の政策立案者や外国のクラウド・プロバイダと競合する地域の競争相手にとって、AI計算(AI compute)が自国の領土内にあることは、計算資源に対する主権的統制が不十分であることを意味する(Michels、 2025)。この見解では、自国の領土内にあるデータ・センターからAI計算(AI compute)を提供を管理する「クラウド・プロバイダの国籍(nationality of the cloud provider)」は、結果的に重要である。この所有権のダイナミズムは、「~する自由(freedom to)」と「~からの自由(freedom from)」の両方の観点を決定するものとして組み立てることができる。

第一に、国内に拠点を置く組織を通じて計算リソースを提供する能力と能力容量を保有する(possessing)ことは、経済および安全保障上の理由から、国家の優位性として認識されている。これは、「革新力(innovation power)」に向けた技術的自給自足の一形態であると言える(Schmidt、2023)。第二に、そして同様に重要なことだが、このアプローチには、外国政府による重要インフラのデジタル統制を阻止する(preventing)という利点があると考えられている。スノーデン後の世界では、クラウド・プロバイダが外国企業である場合、AI計算施設が自国の管轄区域内にあることに安心できない人もいる。

この場合、大企業とその本国政府の利益は一致しており、企業の拡大は、そのデジタル・インフラへのグローバルな依存が本国政府によって武器化されうる「デジタル植民地主義」の一形態であるとの見方もある(Kwet、 2019; Farrell & Newman、 2019)。意図的な国家と企業の連携を疑わない人々にとっても、企業が外国政府の指示に従わざるを得ないのではないかという懸念は残る。

これは、本国政府が監視を行う機会に関係している可能性があり、「外国の管轄権に服するプロバイダは、顧客の知識や許可なしに外国政府にデータを開示する可能性がある」(Michels、 2025)。また、1978年の「外国インテリジェンス監視法(Foreign Intelligence Surveillance Act 1978)」や2018年の「海外合法的データ利用明確化法(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act 2018)」を含む米国の法律の長い腕が、米国企業への管轄権の及ぶリスクをもたらすと指摘する者もいる。

こうした懸念は、5Gネットワークなど中国が所有するデジタル・インフラに対する中国政府の干渉のリスクを軽減するために政府が採用した「信頼できるベンダー(trusted vendor)」の枠組みに反映されている(Botton & Lee-Makiyama、 2018)。外国の法律からの免責を追求するもうひとつの方法は、フランスのSecNumCloudに倣った欧州圏のクラウド・セキュリティ基準に基づく最高レベルの認証を、外国資本が過半数を占める企業が受けることを欧州委員会が禁止する決定を下したことである。

実際には、プロバイダの国籍に基づく「計算主権(compute sovereignty)」は、ほとんどの国、特にすでに外国の計算プロバイダに依存している国にとって、困難な目標である。世界のクラウド市場は、6つのハイパースケール・クラウド・プロバイダ(米国企業のAWS、グーグル・クラウド(Google Cloud)、マイクロソフト・アジュール(Microsoft Azure)、中国企業のアリババ・クラウド(Alibaba Cloud)、ファーウェイ・クラウド(Huawei Cloud)、テンセント・クラウド(Tencent Cloud))が独占する極めて集中化が進んでおり、グローバルな大企業に実質的に対抗できる資本と規模を持つ地元資本の競合企業を育成することは、並大抵のことではない(Lehdonvirtaら、 2024、 2025)。その結果、現実的には、ほとんどの国が、米国または中国のクラウド・プロバイダからのデジタル・インフラ投資との間で戦略的トレードオフを行わなければならなくなる(Lehdonvirtaら、 2025)。

この研究で議論されているAI計算資源(AI compute resources)のグローバルな分布は、民間企業の投資パターンの産物であるが、こうした企業の決定は、AI計算資源(AI compute resources)へのアクセス(およびそのガバナンス)を国家安全保障の問題として、また米国と中国のAI の支配性をめぐる競争を国際安全保障上の問題として位置づける世界各国の政府の法律や政策のナラティブにますます影響され、制約されるようになっている。

この文脈では、大国間競争に関する国際関係(IR)の理論を借りて、米国が所有するAI計算クラウド・プロバイダと中国が所有するAI計算クラウド・プロバイダがグローバルに分布しており、その結果、各国は米中競争の文脈で自国の計算の利益を「ヘッジ(hedging)」または「連携する(aligning)」する立場にあるとみなすことができる。国際関係(IR)の理論では、「ヘッジ(hedging)」とは、競合する大国間の「どちらかの側につく(picking sides)」ことを避けるために、ある国が展開する混合戦略を指す(Goh、 2005、 2007)。

ヘッジ理論によれば、米中のどちらかを選びたくない国は関係を「ヘッジ(hedge)」し、特定の連携(specific alignment)を拒否する(Goh、 2005)。文献の多くは、アジア太平洋諸国の戦略と、米国や中国との関係に焦点を当てている(Ciorciari and Haacke、 2019)。これとは対照的に、一部の国々は、他国の脅威的な台頭に対抗するため(「バランス調整(balancing)」)(Waltz、 1979)、あるいは脅威的な大国に対抗するコストを回避するためにその勢力に加わるため(「バンドワゴン化(bandwagoning)」)(Walt、 1987)に、強力な国家と「連携する(aligning)」ことでどちらかの側を選ぶ。

意図の如何にかかわらず、どちらの場合も、国が特定の強力な国家と「連携する(aligning)」することになる。これらの「ヘッジ(hedging)」と「連携する(aligning)」のカテゴリーは、自国の領土でAI計算インフラ(AI compute infrastructures)を運用するクラウド・プロバイダの国籍に関して、第三国の状況を説明する比喩(metaphor)として適用することができる。つまり、プロバイダの国籍が単一の国(連携する(aligning))なのか、複数の国(ヘッジ(hedging))なのかということである。

2.5 AI計算アクセラレータ・ベンダーの国籍としての計算主権

「計算主権(compute sovereignty)」の 3 番目で最も詳細なコンセプトは、AIアクセラレータのプロバイダの国籍に焦点が当てられている。たとえデータ・センターがその国の領土的管轄内にあり、その国に本社を置く企業が所有していたとしても、データ・センターが計算能力を提供し続けられるかどうかは、高度なAIアクセラレータの供給にかかっている。この枠組みでは、「計算主権(compute sovereignty)」は、このハードウェアの主要サプライヤーである米国のチップ・デザイン会社エヌビディア(NVIDIA)と米国および中国のハイパースケール・クラウド・プロバイダによって影響を受ける。

AIアクセラレータは半導体材料から作られているため、AIアクセラレータの供給は半導体のサプライ・チェーンに大きく依存している。このサプライ・チェーンは高度に集中しており、制御が可能な多くのステップから構成されている。単純化すると、主なステップはデザイン、製造、流通であり、主要なプロセスは集中化されたノードに分散している(Sastryら、 2024; Thadani & Allen、 2023)。

米国のデザイン会社エヌビディア(NVIDIA)は、IntelとAMDがわずかな競合相手であるにもかかわらず、チップの80〜95%をデザインしており、半導体製造の90%は台湾の台湾半導体会社(TSMC)によって行われており、同社はオランダのASML社から供給されるリソグラフィー※5装置に完全に依存している(Miller、 2022)。

※5 半導体製造において基板上に微細なパターンを転写する技術

最後に、チップはエヌビディア(NVIDIA)を通じて、世界のクラウド・コンピューティング市場の70%以上を占めるAWS、グーグル(Google)、マイクロソフト・アジュール(Microsoft Azure)などのコンピュート・プロバイダに配布される。チップ製造の大部分は台湾半導体会社(TSMC)のようなファウンドリに外注されているが、ベンダーはライセンス権を保持し、サプライ・チェーン契約に輸出制限を組み込むことが多い。さらに、台湾半導体会社(TSMC)はデザイン能力を持っていないため、大手ベンダーであるエヌビディア(NVIDIA)の母国である米国が、サプライ・チェーンに対して顕著な統制力を持つことになる(Beaumier & Cartwright、 2024)。

しかし、このサプライ・チェーンは長い間、地政学的な緊張や、この集中的なグローバルなサプライ・チェーンの不安に対する懸念と絡み合ってきた(半導体のサプライ・チェーンにおける台湾の役割が、米国にとっての台湾の重要性を高め、中国の侵略を抑止するという「シリコン・シールド」論の脆弱性を指摘する(Weilら.、2024年))。米国と中国の主要なハイパースケール・クラウド・プロバイダはいずれも、競争と市場の多様化を図るため、社内アクセラレータへの投資を増やしている。

社内アクセラレータの出現は、中国が米国のアクセラレータへのアクセスを制限することで世界のアクセラレータ市場を形成しようとする輸出規制による地政学的緊張によって激化している。米国政府の「チップス法(CHIPS Act)」(2022年)は、エヌビディア(NVIDIA)が最先端のアクセラレータを中国に販売することを禁止している。これは、中国のクラウド・プロバイダやその他のデータ・センター事業者が大規模なAI計算資源(AI compute resources)を構築することを防ぐ意図がある(Allen、 2024年)。

この政策は、短期的には中国の開発者のAI計算(AI compute)へのアクセスを減少させることに成功しているように見えるが、中国の技術企業や政府に、主権を持つAIアクセラレータのデザインと製造能力への投資を促すことになった。大手パブリック・クラウド・プロバイダのファーウェイ(Huawei)は最近、SMICと提携し、米国の輸出規制で禁止されていた機能を持つ先端半導体(7nmチップ)を開発した(Guptaら、 2024)。アリババ(Alibaba)とテンセント(Tencent)も同様に、独自のAIアクセラレータ・チップ開発プログラムを発表している。

ハイパースケール・パブリック・クラウド・コンピューティングと同様、ほとんどの国が自国の「計算主権(compute sovereignty)」を確保するために、自給自足に移行し、自国のAIアクセラレータ産業を急速に発展させることは現実的ではないだろう(Beaumier & Cartwright、 2024)。その代わりに、政府が供給の安全性を確保し、このレベルへの依存を避けようとする政府による積極的な試みは、「フレンドシェアリング」(Maihold、 2022)や、どの外国のAIアクセラレータ・チップ・ベンダーに依存するかを選ぶことに集中するだろう。この点に関しても前のレベルと同様、各国の状況を、複数の国籍のチップに依存するのか、それとも1つの国籍のチップに依存するのかによって、「ヘッジ(hedging)」または「連携する(aligning)」のいずれかとしてコンセプト化することができる。

3. 方法論:パブリック・クラウド地域の調査

我々の方法論は、データ・センターとAIアクセラレータというレンズを通して、米国と中国のハイパースケール・パブリック・クラウド・プロバイダの政治的地理をマッピングした先行研究をベースにしている(Lehdonvirtaら、 2024、 2025)。本研究では、米国、中国、欧州のパブリック・クラウド・プロバイダのクラウド地域(以下に定義)と、各地域で利用可能な最も強力なAI関連アクセラレータの調査を実施した。

調査に続いて、顧客が米国や中国のAIアクセラレータにアクセスできる地域の地理的分布を分析した。今回の調査では、主要経済市場の代表性と各プロバイダの相対的な市場シェアの両方を考慮し、米国、中国、欧州の各市場で主要なクラウド・プロバイダ3社を選出した。

米国、中国、欧州の市場は、世界のクラウド・インフラへの支出の約78%を占めており(Zhang、 2024)、米国と中国のプロバイダが世界のクラウド市場の大半を占めている(Ledonvirtaら、 2025)。欧州のクラウド・プロバイダは、それほど重要なグローバルなプレーヤーではないが、特に欧州諸国が欧州のプロバイダを支援することを狙いとした計算主権政策を追求していることから、その地域では無視できない役割を担っている。そのため、AWS、グーグル(Google)、マイクロソフト(Microsoft)(米国のプロバイダ)、アリババ(Alibaba)、ファーウェイ(Huawei)、テンセント(Tencent)(中国のプロバイダ)、エクソスケール(Exoscale)、ヘッツナー(Hetzner)、OVHCloud(欧州のプロバイダ)が調査に含まれた(表1)。

表1. 調査に含まれるパブリック・クラウド・プロバイダ

| プロバイダ

の国籍 |

クラウド・プロバイダ名 | 企業名 | クラウド・サービス

設立年 |

| 米国 | アマゾン・ウェブ・サービス(AWS) | Amazon | 2006年 |

| グーグル・クラウド・プラットフォーム | 2008年 | ||

| マイクロソフト・アジュール | Microsoft | 2010年 | |

| 中国 | アリババ・クラウド | Alibaba Group | 2009年 |

| ファーウェイ・クラウド | Huawei Technologies | 2017年 | |

| テンセント・クラウド | Tencent Holdings | 2013年 | |

| 欧州 | エクソスケール | Telekom Austria | 2011年 |

| ヘッツナー | Hetzner Online GmbH | 2018年 | |

| OVHcloud | OVH Groupe SA | 2010年 |

出典: クラウド・サービスのウェブサイト

クラウド・プロバイダのウェブサイトや顧客インターフェイスからアクセスできる公開データを使って、2024年11月時点の各プロバイダのパブリック・クラウド地域のリストを収集した。「クラウド地域(cloud region)」とは、「可用性ゾーン(availability zones)」と呼ばれる相互接続されたデータ・センターのクラスターの組織的指定で、特定の地理的位置にあり、近隣の都市にちなんで命名されている。

したがって、オンデマンドまたはサブスクリプション・ベースのAI計算(AI compute)を購入を希望する開発者は、希望するタイプのアクセラレータにアクセス可能で、物理的にホストされている地域を選ぶことになる。選択したアクセラレータの範囲は、2024年の一般的なAIモデルの学習(training)と推論において最も強力で関連性があると考えられるものに基づいている(表2)。

対象となるアクセラレータは、ハイパースケール・クラウド・プロバイダのプラットフォームを通じて一般に提供されているもので、エヌビディア(NVIDIA)アクセラレータとプロバイダ社内のアクセラレータで構成されている。エヌビディア(NVIDIA)のチップはチップ市場全体のおよそ80~95%を占め、米国のハイパースケール・クラウド・プロバイダだけでエヌビディア(NVIDIA)の収益の40%を占めているため、これはAIアクセラレータ市場全体のかなりの部分を占めている(Sastryら、2024年)。

これらのアクセラレータを、フロンティア・モデルの学習(training)と推論(inferencing)の両方に関連するものと、主に推論に適したものに分類した。アクセラレータを選択する際、開発者はプロジェクトの計算ニーズだけでなく、コストや可用性も考慮する。学習(training)アクセラレータおよび推論アクセラレータ(「学習(training)関連」)は、通常、計算負荷が高い(高い計算帯域幅を必要とする)ため、高度なモデルを学習(training)するために必要なGPU(エヌビディア(NVIDIA)のA100やH100など)の中で最も消費電力が高く、高価なものである。

エヌビディア(NVIDIA)H100のようなGPUは、通常、余裕のある研究室が学習(training)能力を求めて購入するものだが、学習(training)にも推論にも最適なGPUと考えられている(Patel & Nishball、 2023)。対照的に、エヌビディア(NVIDIA)のV100のような推論(「推論関連」)に通常使用されるアクセラレータは、より高いスループットのために(より多くのメモリ帯域幅を要求する)、よりメモリを必要とすることが多い。

DeepSeekのR1やOpenAIのo3-miniのような、より小型で効率的なモデルが市場に参入するにつれ、学習(training)に関連する計算と推論(inferencing)に関連する計算の区別が疑問視されている。しかし、研究者たちは、現在のAI開発のパラダイムは、依然として大規模なフロンティア・モデルに焦点を当てており、大規模なモデルから抽出された多くの小規模なモデルは、データ生成、評価、継続的な改善のためにそれらに依存していると主張している(Pilzら.)。

したがって、この分類の目的は、最先端のフロンティア・モデルを学習(training)するための集中的な作業負荷に最適な、今日最も強力なアクセラレータと、理論的には特定の学習(training)に使用することは可能であるが、基本的には強力ではないその他のアクセラレータを分離することである。調査に含まれるすべての変数の要約を表 3 に示す。

表2. 調査に含まれるAIアクセラレータと2025年時点の分類

| プロバイダ

の国籍 |

プロバイダ名 | AIアクセラレータ | 学習と推論 | リリース年 |

| 米国 | エヌビディア(NVIDIA) | H100 | 学習関連 | 2023年 |

| 米国 | エヌビディア(NVIDIA) | A100 | 学習関連 | 2020年 |

| 米国 | エヌビディア(NVIDIA) | V100 | 推論関連 | 2017年 |

| 米国 | エヌビディア(NVIDIA) | H800 | 推論関連 | 2023年 |

| 米国 | エヌビディア(NVIDIA) | A800 | 推論関連 | 2023年 |

| 米国 | グーグル(Google) | Trillium | 学習関連 | 2024年 |

| 米国 | アマゾン(Amazon) | Trainium | 学習関連 | 2023年 |

| 米国 | アマゾン(Amazon) | Inferentia | 推論関連 | 2018年 |

| 米国 | マイクロソフト(Microsoft) | Maia 100 | 学習関連 | 2023年 |

| 中国 | アリババ(Alibaba) | Hanguang 800 | 推論関連 | 2019年 |

| 中国 | ファーウェイ(Huawei) | ASCEND 310 | 推論関連 | 2018年 |

出典:AIアクセラレータの詳細(Dilmegani、 2024).

表3. 調査の変数(分析単位:クラウド地域)

| 変数 | レベル |

| プロバイダ | 9 (AWS…Tencent) |

| 国 | 46 (Argentina…United States) |

| エヌビディア(NVIDIA)のH100 利用可能 | 2 (Yes/No) |

| エヌビディア(NVIDIA)のA100利用可能 | 2 (Yes/No) |

| エヌビディア(NVIDIA)のV100利用可能 | 2 (Yes/No) |

| エヌビディア(NVIDIA)のH800利用可能 | 2 (Yes/No) |

| エヌビディア(NVIDIA)のA800利用可能 | 2 (Yes/No) |

| グーグル(Google)のTrillium利用可能 | 2 (Yes/No) |

| アマゾン(Amazon)のTrainium利用可能 | 2 (Yes/No) |

| マイクロソフト(Microsoft)のMaia 100利用可能 | 2 (Yes/No) |

| アリババ(Alibaba)のHanguang 800利用可能 | 2 (Yes/No) |

| ファーウェイ(Huawei)のASCEND 310利用可能 | 2 (Yes/No) |

| クラウド地域の数 | 225 |

パブリック・クラウド・プロバイダに注目することで、プロバイダのクラウド・プラットフォームを通じて購入またはサブスクリプションすることで一般に利用可能となる計算に関する主権に焦点を当てる。この計算が「パブリック」であるのは、一般市民が利用できるからであり、政府との関係があるからではない(つまり、公共部門ではなく公共機関の一般の人々)ことを明確にしておく価値がある(Lehdonvirtaら、 2024)。そのため、この研究は企業や国家が組織内の研究開発インフラとして購入した民間計算や、国家所有の能力から派生した公共部門の計算、社内のAI開発に使用された民間部門の計算などは除外している。

さらに、パブリック・クラウド・プロバイダに焦点を当てているため、調査で利用可能なデータは限られている。特に中国のクラウド・プロバイダとアクセラレータに関しては、データは顧客のクラウド・インターフェイス経由で入手できるものに限られている。2024年の調査のためにアクセラレータのデータを収集する際、アクセラレータの発表とその後の立ち上げの間に顕著な遅れがあり、これはおそらく半導体サプライ・チェーンのより広範な不安を指し示している。

4. 調査結果

4.1 AI計算データ・センターの領土的管轄権としての計算主権

「計算主権(compute sovereignty)」が理解される主な方法は、AIアクセラレータを稼働させるデータ・センターがその国の領土低管轄権内にあることである。この定義のもとでは、パブリック・クラウドのAI計算調査データ・セットにおいて、どの国が「計算主権(compute sovereignty)」を有しているのだろうか?

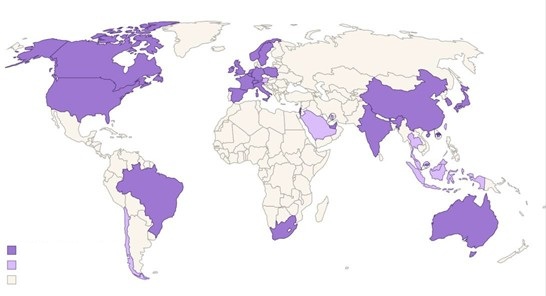

調査の結果、43カ国の領土内に225のクラウド地域が発見された。クラウド地域とは、簡単に言えば、ほぼ同じ地域にある相互接続された大規模なデータ・センターのクラスターである。これら225のクラウド地域のうち、132がAIアクセラレータを備えていることが判明した。これら132のアクセラレータ対応クラウド地域は、33カ国にまたがっている。

言い換えれば、合計33カ国が自国の領土内にある程度のパブリック・クラウドAI計算能力容量を持っていた。世界の大半の国にはなかった。これらのパブリック・クラウドAI計算ホスト国は、北米、ヨーロッパ、中東、アジアに集中している(表4)。南米ではブラジルのみが、アフリカでは南アフリカのみがパブリック・クラウドのAI計算(AI compute)を自国内でホストしている。

さらに、学習と推論の両方に十分な能力を持つと考えられるアクセラレータを備えたクラウド地域と、新しいフロンティアAIモデルを推論するためだけのクラウド地域とを区別することもできる。調査の結果、これらの国のうち合計24カ国がパブリック・クラウドのAI学習関連計算をホストしており、33カ国のうち9カ国は推論関連のAI計算(AI compute)のみをホストしていた。主要プロバイダ9社を対象とした調査によると、世界の残りの国々にはパブリック・クラウドのAI計算(AI compute)が存在しない(表4)。

個々の地域は複数の種類のチップを搭載できるため、学習に関連するチップを搭載した地域と推論に関連するチップを搭載した地域の数は相互に排他的ではない。つまり、一部の地域は両方の集計に数えられる。例えば、韓国には合計4つの計算地域がある。この4つのうち、3つは学習に関連するチップを搭載した地域であり、2つは推論に関連するチップを搭載した地域である。つまり、これらの地域の1つには、学習関連チップと推論関連チップの両方が搭載されていることになる。

表4. ホスト国と分類によるパブリック・クラウドのAI計算地域

| 国 | 計算地域の数 | 学習関連地域 | 推論関連地域 |

| 学習に関連するパブリック・クラウドAI計算が自国領土内にある国 | |||

| オーストラリア | 4 | 3 | 1 |

| ベルギー* | 1 | 1 | 0 |

| ブラジル | 2 | 1 | 1 |

| カナダ | 5 | 3 | 2 |

| 中国 | 22 | 4 | 22 |

| フランス* | 5 | 3 | 3 |

| ドイツ* | 7 | 4 | 4 |

| インド | 5 | 3 | 3 |

| アイルランド* | 3 | 2 | 2 |

| イスラエル | 2 | 2 | 0 |

| イタリア* | 4 | 3 | 1 |

| 日本 | 4 | 4 | 1 |

| 韓国 | 4 | 3 | 2 |

| オランダ* | 2 | 2 | 2 |

| ノルウェー | 1 | 1 | 0 |

| ポーランド* | 2 | 1 | 1 |

| シンガポール | 6 | 2 | 5 |

| 南アフリカ | 4 | 2 | 2 |

| スペイン* | 1 | 1 | 0 |

| スウェーデン* | 2 | 2 | 1 |

| スイス | 2 | 2 | 0 |

| アラブ首長国連邦 | 3 | 3 | 1 |

| 英国 | 5 | 3 | 3 |

| 米国 | 26 | 22 | 13 |

| *EU27か国合計 | 27 | 19 | 14 |

| 全世界合計 | 122 | 77 | 70 |

| 推論に関連するパブリック・クラウドAI計算が自国領土内にある国 | |||

| オーストリア* | 1 | 0 | 1 |

| バーレーン | 1 | 0 | 1 |

| チリ | 1 | 0 | 1 |

| 香港 | 2 | 0 | 2 |

| インドネシア | 1 | 0 | 1 |

| マレーシア | 1 | 0 | 1 |

| サウジアラビア | 1 | 0 | 1 |

| 台湾 | 1 | 0 | 1 |

| タイ | 1 | 0 | 1 |

| *EU27か国合計 | 1 | 0 | 1 |

| 全世界合計 | 10 | 0 | 10 |

図1. 国別の国内パブリック・クラウドAI計算の可用性 |

4.2 AI計算プロバイダ国籍としての計算主権

「計算主権(compute sovereignty)」が理解される2つ目の方法は、クラウド・プロバイダやAIデータ・センターを運営するその他の企業や組織の国籍に言及することである。この観点から最高レベルの「計算主権(compute sovereignty)」が達成されるのは、データ・センターがその国の領土内にあるだけでなく、国内所有のクラウド・プロバイダ企業によって運営されている場合である。この定義では、調査のデータ・セットで計算主権者として適格とされるのは、米国、中国、そしてほんの一握りの欧州諸国だけである。

この結果は、パブリックAI計算提供の世界市場が、今回の調査の対象である少数の大手プロバイダによって支配されているという事実を一部反映している。しかし、調査では把握されていない小規模なローカル・クラウド・プロバイダは、それでも自国市場のAI計算能力容量に有意義な貢献をしている可能性がある。したがって、調査のデータを使って、各国の計算プロバイダの存在に関する「計算主権(compute sovereignty)」の状況について、決定的な結論を出すことはできない。

とはいえ、国によっては地元資本のパブリックAI計算プロバイダの市場が大きく成長しているところもあるが、世界のクラウド市場では依然としてハイパースケーラ※6が優位を占めている(Lehdonvirtaら、 2024、 2025)。したがって、AI計算(AI compute)を提供する外国企業の所有権や国籍は、政府が「計算主権(compute sovereignty)」について考える際に考慮すべき事項である。

※6 ハイパースケーラ(hyperscalers)は、世界中の組織や個人に膨大な量の計算能力とストレージ容量を提供することを専門とする大規模なデータ・センター

国内所有のクラウド・プロバイダが提供するAI計算(AI compute)の代わりに、これらのサービスの監督と保証を1つの外国勢力に連携させる(is aligned)か、複数の国に分けるかは、国家の戦略的計算に影響を与える。調査を利用して、各国における外国プロバイダの存在を比較し、各国は国際的なデジタル・インフラ依存度を複数の外国プロバイダの間で「ヘッジ(hedging)」しているのか、それとも単一の外国プロバイダのみに「連携する(aligning)」のかを問う。

合計すると、18カ国が中国と米国のどちらか一方の国籍のプロバイダに依存しており、12カ国が複数の国籍のプロバイダを受け入れていた(表5)。米国と中国自体はこれらのカテゴリーに分類されていないが、文脈と完全性のために表に含まれている。オーストリアは、外国のAI計算(AI compute)を持っていない唯一の国で、欧州のプロバイダだけに依存している。

表5. パブリック・クラウドAI計算インフラ(ホスト国別、プロバイダの国籍別)

(外国プロバイダーの最高値を太字で表示)

| 国 | 外国プロバイダ・クラウド地域 | ||

| 米国のプロバイダ | 中国のプロバイダ | 欧州のプロバイダ | |

| 中国と米国 | |||

| 中国 | 2 | 20 | 0 |

| 米国 | 24 | 2 | 0 |

| 複数の外国のプロバイダのクラウド地域をホストしている国(ヘッジ(hedging)) | |||

| カナダ | 4 | 0 | 1 |

| フランス* | 3 | 1 | 1 |

| ドイツ* | 4 | 2 | 1 |

| 香港 | 1 | 1 | 0 |

| インド | 4 | 1 | 0 |

| アイルランド* | 2 | 1 | 0 |

| ポーランド | 1 | 0 | 1 |

| 韓国 | 3 | 1 | 0 |

| シンガポール | 3 | 3 | 0 |

| 南アフリカ | 3 | 1 | 0 |

| アラブ首長国連邦 | 2 | 1 | 0 |

| 英国 | 4 | 0 | 1 |

| EU27*か国合計 | 10 | 4 | 3 |

| 全体合計 | 34 | 12 | 5 |

| 単一の外国からのプロバイダのクラウド地域をホストする国(連携する(aligning)) | |||

| オーストリア | 4 | 0 | 0 |

| バーレーン | 1 | 0 | 0 |

| ベルギー* | 1 | 0 | 0 |

| ブラジル | 2 | 0 | 0 |

| チリ | 0 | 1 | 0 |

| インドネシア | 0 | 1 | 0 |

| イスラエル | 2 | 0 | 0 |

| イタリア* | 4 | 0 | 0 |

| 日本 | 4 | 0 | 0 |

| マレーシア | 0 | 1 | 0 |

| オランダ* | 2 | 0 | 0 |

| ノルウェー | 1 | 0 | 0 |

| サウジアラビア | 0 | 1 | 0 |

| スペイン* | 1 | 0 | 0 |

| スウェーデン* | 2 | 0 | 0 |

| スイス | 2 | 0 | 0 |

| 台湾 | 1 | 0 | 0 |

| タイ | 0 | 1 | 0 |

| EU27*か国合計 | 10 | 0 | 0 |

| 全体合計 | 27 | 5 | 0 |

| 外国のプロバイダのクラウド地域をホストしていない国 | |||

| オーストリア | 0 | 0 | 1 |

4.3 AIアクセラレータ・チップ・ベンダーの国籍としての計算主権

「計算主権(compute sovereignty)」が理解される3つ目の方法は、AIアクセラレータ・チップのサプライ・チェーンの統制を参照することである。チップのサプライ・チェーンを統制することができる政府は、自国のプロバイダやデータ・センターへの継続的な供給を確保することができる一方、ライバルのアクセスを拒否できる可能性がある。この定義では、どの国が「計算主権(compute sovereignty)」を持つのでしょうか?

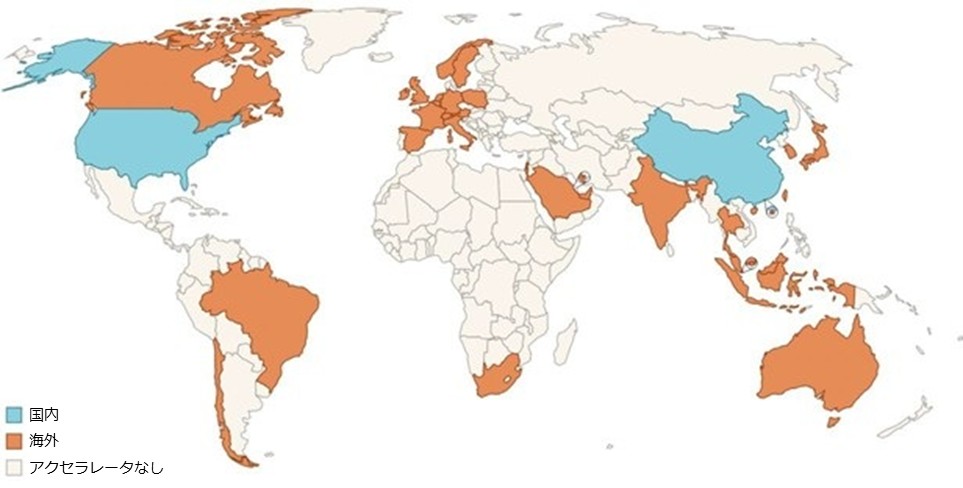

クラウド・プロバイダ向けのAIアクセラレータの市場シェアでは、米エヌビディア(NVIDIA)が圧倒的に大きく、チップ市場全体の80~95%を占めている(Sastryら.、、2024年)。しかし、過去2年間で、中国のハイパースケール・クラウド・プロバイダの一部は、独自の自社製AIアクセラレータ・チップ・モデルを導入しているところもある。

調査のアクセラレータ対応地域132のうち、ファーウェイ(Huawei)のアセンド(Ascend)アクセラレータを提供しているのは、中国の3地域、フランス、シンガポール、アラブ首長国連邦(UAE)の3地域の計6地域のみである。つまり、調査におけるアクセラレータ対応地域の95.5%は、米国が所有するアクセラレータを搭載していることになる。これらの結果は、米国、特にエヌビディア(NVIDIA)の絶大な市場集中を反映している。その結果、調査では、米国と中国だけが国内のチップ・ベンダーから供給されたAIアクセラレータをホストしている。

したがって、これらの国は、少なくとも一部の国産チップを搭載した国内ベンダーが運営するパブリックAI計算データ・センター(AI compute data centres)をホストしている唯一の国でもある。フランス、シンガポール、アラブ首長国連邦(UAE)以外の残りのAI計算ホスト国のアクセラレータは、すべて米国という単一の外国籍のベンダーから調達されている。前述の用語を用いると、大半の国が、このレベルの「計算主権(compute sovereignty)」において米国と「連携させた(aligned)」ことになる。

図2. AIアクセラレータ・ベンダーの国籍別:国内と外国 |

5. 議論

パブリック・クラウドのAI計算(AI compute)に関するデータを分析した結果、「計算主権(compute sovereignty)」に関する複数の理解や「レベル」のいずれを用いるかによって、その国の「計算主権(compute sovereignty)」の状況が異なることが明らかになった。本セクションでは、各レベルの分析結果について順を追って説明し、今後の研究と政策への示唆を導き出す。

5.1領土的主権:国内にAI計算を持っているか(持ちたいか)?

AI計算(AI compute)の大規模かつ重要なセグメントであるパブリック・クラウドAI計算(AI compute)の観点から判断すると、領土的計算主権(territorial compute sovereignty)、すなわち「国内計算(in-country compute)」の所有は、世界中で最も広く保持されているタイプの「計算主権(compute sovereignty)」である。

それでも、少なくとも「推論関連のAI計算(inference-relevant AI compute)」を自国の管轄区域内に有すると認定された国は、世界でも少数派(33カ国)に過ぎず、そのうち「学習関連のAI計算(training-relevant AI compute)」を自国の管轄区域内に有する国は24カ国に過ぎない。これは国連加盟国のそれぞれ約17%と12%に相当する。このように少数の国に国内アクセスが集中していることは、この戦略的資源のグローバルな分布が、「計算能力を持つ者と持たざる者(compute haves and have nots)」の格差を浮き彫りにしている(Lehdonvirtaら.)。

しかし、すべての政府が自国の領土にAI計算(AI compute)を導入すべきなのだろうか?文献レビューで概説したように、「計算主権(compute sovereignty)」言説の動機となる戦略的利点として考えられるのは、重要な資源と認識されるものへの供給の安全性であり、また、その資源に対する統制を利用してAIアプリケーションを規制したり、場合によっては戦略的ライバルへのアクセスを拒否したりする能力である(Beaumier & Cartwright、 2024)。

「計算主権(compute sovereignty)」がもたらす可能性のある戦略的利点に加え、政府は大規模なデジタル・インフラに経済的利点も見出している。AI計算(AI compute)を収容するデータ・センターの建設は、税収と地域の雇用をもたらし、当初は建設に、その後はデータ・センターの管理と運営に従事することになる(TechUK、 2024)。

とはいえ、AIデータ・センターを管轄区域内でホスティングすることの弊害も注目されている。データ・センターの経済的利点は、通常、巨大テック企業やデータ・センター業界団体によって実施された経済効果評価から算出されるが、研究者や市民社会擁護団体によって疑問視されている。データ・センターは、労働集約度が低いにもかかわらず、高い先行資本投資を必要とするため、他のデジタル産業と比べて付加価値が相対的に限られている。

データ・センター開発者は、地方自治体から減税や補助金を与えられることがあり、税収の負担を相殺することがある(Whiton、 2023)。AIデータ・センターは大量の電力を消費するため、特に電力供給の弾力性が比較的低い地域では、代替産業ユーザーや消費者に電力価格上昇圧力を引き起こす(Judge、 2022)。データ・センターはまた、運営に大量の水を必要とすることもあり、干ばつが続いている地域にとっては、不釣り合いな抽出力学が働く(Monserrate、 2022)。

純粋に経済的な観点から見れば、国のデータ・センター産業の育成に投資することは、冷涼な気候や、低コスト・低炭素の電力を供給する大容量の電力インフラ、豊富な冷却水へのアクセスなど、この産業において特に競争力を持つ資源を持つ国にとってのみ有益かもしれない。さらに、地域社会や市民団体は、地元に影響を及ぼすデータ・センター開発に異議を唱える可能性がある(Rone、 2022、 2024)。

このような政治的コストは、特に区画整理を担当する地方政府にとって、データ・センターの推進を政治的に魅力のないものにしかねないが、外交政策や国家安全保障には関係ない。このように、領土的AI計算主権(territorial AI compute sovereignty)を追求するには、競合する優先事項の間でトレードオフを行う必要がある。その結果、どのような政策が正しいかは、各国の戦略的状況によって異なる。

表6:領土的管轄地域にAI計算データ・センターを持つことの利点と欠点に関する主張のスナップショット

| AI計算領土的主権の利点 | AI計算領土的主権の欠点 | |

| 国の経済的発展 | 税収、建設、最小限の運営による雇用の創出 | 資源需要に比べて雇用創出は比較的低い。減税措置を講じれば税収が相殺される可能性がある(Whiton, 2023)。 |

| ガバナンス | データに対する管轄権の統制、プライバシーやセキュリティなどの国内法への準拠を可能にする。(Sastry et al., 2024) | Regulatory complexity of overlapping jurisdictions where the data centres are run by a foreign cloud provider

データ・センターが外国のクラウド・プロバイダによって運営されている場合、重複する管轄区域による規制の複雑さ |

| 持続可能性 | 再生可能エネルギー産業への公共セクター投資を促進 | 土地、エネルギー、水などの地域資源を消費し、家庭内/家計の利用と直接競合する(Monserrate, 2022)。 |

| 運用上 | 国内のAI仕事量(workload)とエンド・ユーザー向けに、待ち時間(latency)、帯域幅効率、信頼性を向上 | 高いエネルギー、冷却、土地の需要は、地域的な制約により効率的に管理されない可能性があり、エネルギー相互接続の処理とアクセスには何年もかかる可能性がある(CBRE, 2024)。 |

| 戦略と地政学 | 外国プロバイダが所有している場合、高額な設備投資と構築後の資本流動性の低さから、ホスト政府がクラウド・プロバイダの外国投資に対して「人質的影響力(hostage leverage)」を持つ可能性がある(Vernon, 1971)。 | 外国のプロバイダが所有する場合、インフラ依存が武器化されるリスクがある(Farrell & Newman, 2019)。 |

| 社会的営業免許

Social License |

国内でのデータ管理と現地法の遵守に対する知覚は、デジタル経済に対する国民の信頼を高める可能性がある。 | 外国のプロバイダが所有している場合、採掘産業が限りある国の資源に圧力をかけているという知覚が社会的な対立につながる可能性がある(Rone, 2022, 2024)。 |

純粋に国家単位の「国内」のAI計算主権(AI compute sovereignty)に代わるものとして、信頼と集団的ガバナンスの地域的枠組みを通じて「計算主権(compute sovereignty)」を達成しようとする試みがある。例えば、欧州高性能コンピューティング共同事業(EuroHPC)は、欧州連合(EU)、参加欧州諸国、民間パートナーによって2018年に設立された官民パートナーシップである。

これは、欧州連合(EU)加盟国が資源をプールし、加盟国の国境を越えて高性能計算インフラの開発と利用を調整するための取り組みである。加盟国は計算能力容量の共有から利益を得ながら、ガバナンスへの一定の影響力を維持できる。欧州連合(EU)は、フィンランドのカヤーニに大規模なAI計算クラスターである大規模統一型最新インフラ(LUMI)を構築した。

このような枠組みは、小規模な国や資源に乏しい国でも、国内でホストすることなく高度な計算インフラを利用できるようにする。また、経済的・環境的コストをより均等に配分し、AIの責任ある利用のための共通の規制枠組みを支援することもできる。しかし、地域的アプローチには高いレベルの政治的信頼と制度的協調が必要であり、一部の政府が「主権(sovereignty)」を主張する際に求める完全な統制にはまだ及ばないかもしれない。

このように、計算機主権は二律背反の条件としてではなく、完全な国家にとる統制から共有された地域のガバナンスまで、政治的、経済的、環境的にそれぞれ異なる意味を持つ取り決めのスペクトラムとして捉えることができる。

5.2 プロバイダ主権: AI計算データ・センターを誰が所有するかは重要ですか?

地域主義は管轄権の考えを外向きに拡大する可能性がある一方で、外国の法的権限による内向きの引力という第二の課題が生じる。外国のハイパースケーラがホスト国内でAI計算(AI compute)を運用する場合、自国政府の規制の手が及ぶことになり、管轄権がレイヤー化または重複することになる。その結果、民間のクラウド・プロバイダにとってはコンプライアンス義務に抵触することになり、ホスト国にとっては規制の排他性が低下することになる。

例えば、マレーシアで事業を展開する中国に本社を置くクラウド・プロバイダは、マレーシアの法律に全面的に従わなければならないが、中国当局が、中国企業が海外に保管しているデータへのアクセスを要求することを認める2018年成立の「国家安全保障法(National Security Law 2018)」などの中国の法的手段にも拘束される。このため、主権主張が重複し、クラウド・プロバイダに対する法的義務が相反することになりかねない(Abraha、 2019)。クラウド・サービスが防衛、医療、重要インフラといった機密性の高い分野に統合されているため、このようにマルチレイヤー化した管轄権が存在することで、「統制のない場所は主権ではない」という懸念を抱く人もいる。

我々のAI計算主権枠組みの第2レベルを適用すると、米国と中国を除いた12カ国(アクセラレータ対応地域を持つ31カ国の約3分の1)が米国と中国のクラウド・プロバイダの間で「ヘッジ(hedging)」している一方、18カ国(3分の2弱)がどちらか一方の大国のクラウド・プロバイダと「連携(aligning)」していることがわかった。これらの「連携させた国(aligned countries)」のうち、5カ国が中国のデジタル・インフラと「連携させ(aligned)」ており、13カ国が米国のデジタル・インフラと「連携させ(aligned)」ている。

競合する超大国の間で、「ヘッジ(hedging)」を取るか「連携する(aligning)」を取るかの決定は、国際関係や国際安全保障研究において確立された戦略的コンセプトである。前のレベルと同様、このレベルで「主権(sovereignty)」を構成するものは、ほとんどの国にとって、現実にはそれほど白黒はっきりしたものではない。AI計算主権(AI compute sovereignty)を、高性能な計算を供給するクラウド・インフラを誰が運営し、管理するかについての統制と解釈するならば、「主権(sovereignty)」は国内の所有権だけでなく、外国のプロバイダとの「戦略的連携(strategic alignment)」が問題となる。

経済全体でのパブリック AI計算(AI compute)へのアクセスを支援する能力と能力容量を備えた国内ハイパースケーラが存在しない状況で、多くの政府は戦略的な選択に直面している。複数の外国クラウド・プロバイダのデジタル・インフラを使用して超大国間のリスク分散を図るのか、それとも 1 つの超大国のインフラと「連携する(aligning)」のか。

AI計算(AI compute)の連携による主権 – 単独の外国同盟国への依存(Sovereignty through AI compute alignment – relying on a single foreign ally): 一部の国家は、高性能のAI計算(AI compute)への信頼性の高いアクセスを確保するために、単一の外国プロバイダ(通常は同盟国)を選択し、その関係を深めることで連携していると見ることができる。このような取り決めには、より広範な政治的または防衛的な連携が反映されていることが多く、外国のクラウド・プロバイダは単に商業的な行為主体としてだけでなく、信頼できる国家の技術エコシステムの延長として捉えられている(Lehdonvirtaら.)

例えば、オーストラリア政府はAWSと提携し、オーストラリアの国家インテリジェンス機関(政府の最も機密性の高いデータ)のための極秘クラウドを構築した(オーストラリア政府、2024年)。調査の結果を見ると、日本やイスラエルを含む他の国々は米国のクラウド・プロバイダと提携しており、チリ、インドネシア、サウジアラビアを含む国々は中国のクラウド・プロバイダと独占的に提携している。このようなレンズを通して、政治的に安定し、技術的に先進的で、イデオロギー的にも一致していると知覚される同盟国との選択的相互依存を通じて、一種の主権を行使することができる(Adler-Nissen、 2008)。

AI計算ヘッジによる主権: 複数のプロバイダによる復元性(Sovereignty through AI compute hedging: multiple providers for resilience): 他国のAI計算依存度を複数の海外クラウド・プロバイダに分散させる。「バランス調整(balancing)」と同様、このアプローチは自立による主権を提供するものではなく、多様化による戦略的自律性を提供するものである。エブリン・ゴー(Evelyn Goh)はこれを、東南アジア諸国に共通する戦略として、「一方の立場を明らかに犠牲にして他方の立場を選択することを回避する、あるいは回避する中間的な立場を培う」(Goh、 2005、 2)と表現している。

例えば、この調査では、シンガポールは米国のクラウド・プロバイダのAI計算地域を3つ、中国のクラウド・プロバイダのAI計算地域を3つホストしている。コンセプト的には、このアプローチは、1つの外国勢力に捕らわれることへの警告である「武器化された相互依存理論(the weaponized interdependence theory)」への対応とみなすことができる(Farrell & Newman、 2019)。

これらの異なるプロファイル(「連携する(aligning)」と「ヘッジ(hedging)」)は、AI 計算主権(AI compute sovereignty)が白か黒かの画一的な目標ではなく、リスク選好、信頼関係、地政学的な連携によって形成される戦略的連続体であることを示唆している。多くの中規模国家や非同盟国家にとって、AI計算主権(AI compute sovereignty)を追求することは、完全な自給自足や国内統制ではなく、自律性の維持と脆弱性の軽減を同時に実現する方法で依存関係をナビゲートすることなのかもしれない。

5.3 アクセラレータ主権: AIアクセラレータ・ベンダーの国籍を気にするか?

最も技術的に基礎的で、地政学的に制約のあるAI計算主権(AI compute sovereignty)のレイヤーは、AIモデルの学習と展開に必要なチップをデザイン・配布するAIアクセラレータ・ベンダーの所有権と統制に関するものである。我々の枠組みの前のレベルと同様に、世界のアクセラレータ・ベンダー市場は極度に集中しており、米国と中国だけが国内ベンダーのアクセラレータを搭載した地域を持っている。

しかし、性能面でエヌビディア(NVIDIA)が中国勢を圧倒していること、ファーウェイ(Huawei)のアセンド(Ascend)チップは中国以外の地域では入手できないことを考えると、ほとんどの国にはエヌビディア(NVIDIA)と提携する以外に意味のある選択肢はない。このことは、AI計算主権(AI compute sovereignty)という概念にとって何を意味するのだろうか?

エヌビディア(NVIDIA)は外資系プロバイダであるにもかかわらず、「2019年以降、エヌビディア(NVIDIA)のAI 国家イニシアティブ(AI Nations initiative)は、世界のあらゆる地域にまたがる国々がAI能力主権を構築するのを支援してきた」(Lee、 2024)と述べ、主権を追求する世界各国の重要なパートナーであると位置付けている。例えば、イスラエルと英国は、エヌビディア(NVIDIA)ハードウェアを使用したAI計算主権者(sovereign AI compute)インフラ投資を拡大し続けている。

対照的に、他の管轄区域は、国内の半導体能力を増強することで、エヌビディア(NVIDIA)のアクセラレータへの依存度を分散させようとしている。例えば、「欧州連合チップス法 2022(EU Chips Act 2022) 」には、国内半導体開発のための 430 億ユーロの投資計画が含まれている(欧州委員会、2022 年)。同時に、米国は台湾半導体会社(TSMC)の事業の一部を国内化し、アクセラレータのサプライ・チェーンに対する米国の統制をさらに集中させようとしている(米国商務省、2024年)。この政策が市場にどのような影響を与えるかはまだわからない。

アクセラレータ・ベンダー・レベルのAI計算主権(AI compute sovereignty)は、おそらく我々の3つのレベルの枠組みの中で最も複雑かつ長期的な要素を提示している。地域のAI計算データ・センター(AI compute data centres)の構築と国内クラウド・プロバイダの開発には、何年にもわたる投資と取組みが必要だが、チップのデザインと製造に必要な研究開発、資本、人材はなおさらである。そのため、ほとんどの国が米国ベンダーのエヌビディア(NVIDIA)と「提携する(aligning)」ことで、AI計算ベンダー主権を追求しているのは当然のことである。

6. 結論

AIはグローバルな戦略競争、国家安全保障、経済革新の中核軸であると一部の政府によって考えられており、デジタル主権に関する問題とますます密接に絡み合っている。各国政府にとってAIが地政学的に重要であることの根底には、AI計算(AI compute)という基礎的なインプットがあり、AI計算(AI compute)がどこにあり、誰が所有し、誰が統治するのかという問題は、地政学的な中心課題となっている。このことは、グローバルで相互依存的なサプライ・チェーンにおいて、各国が統制と独立性を発揮しようとするAIガバナンスに影響を与える。

本研究では、AI計算サプライ・チェーン全体の主権について、以下のような複数レベルでの検討を可能にする分析枠組みを提示した。 1)AI計算(AI compute)の領土的管轄権、2)クラウド・プロバイダの所有権と国籍、3)AIアクセラレータ・チップ・ベンダーの所有権と国籍。実証的に、本稿では世界3大ハイパースケーラ・ブロック(米国、中国、欧州を拠点とするブロック)のパブリックAI計算インフラ(AI compute infrastructures)のグローバルな調査(global census)を提示する。

このデータから、顕著な非対称性が明らかになった。公的なAI計算(AI compute)をホストしているのはわずか34カ国で、そのうち学習レベルの計算にアクセスできるのは24カ国のみで、大半は少数の外国の行為主体が管理するクラウドやチップのインフラに依存している。また、18カ国が一方の大国のAIクラウド計算インフラを利用し、12カ国は米国と中国が所有する企業のインフラを利用している。中国を除く調査のすべての国は、米国が所有するエヌビディア(NVIDIA)のアクセラレータに依存して、彼らの領土内のAI計算データ・センター(AI compute data centres)に電力を供給している。これらの洞察は単なる技術的なものではなく、根本的には地政学的なものである。

重要なことは、本稿がAI計算主権(AI compute sovereignty)の理解と測定に多大な取組みを払っている一方で、これをAI計算主権(AI compute sovereignty)の追求を擁護していると誤解してはならないということである。領土的なAI計算主権(AI compute sovereignty)には様々な利点と欠点があるため、この戦略的な問題は世界中の政策立案者から正当な検討、具体化、批判的な分析を受けるべきである。

この分析は、さらなる研究のためのいくつかの道筋を提示している。第一に、今後同様の調査を繰り返し、拡大していくことで、データ・センターや最先端のAIアクセラレータのグローバルな分布がどのように展開するのか、主権構成(sovereignty configurations)が時間とともにどのように変化するのか、一部の国家による依存関係のリバランスの取組みは成功しているのか、などに関する貴重な縦断的洞察が得られるだろう。

第二に、地政学的状況の変化に応じて主権戦略(sovereignty strategies)がどのように進化していくかを探る必要がある。例えば、同盟関係に対する予測不能なアプローチや具術国家主義者(techno-nationalist)政策の拡大を伴う第二次トランプ大統領誕生は、相互依存と主権に対する知覚を劇的に再構築する可能性がある一方で、こうした米国企業を規制しようとする他国の試みに反発を生じさせる可能性がある。第三に、ハイパースケーラなどのこうした民間セクターの行為主体が、この領域における主権の主張の正当性と説明責任を形成する役割を果たすのかについて、今後の研究が必要である。

ポール(Pohle)とティール(Thiel) (2020)が警告するよう※7に、デジタル主権はそれ自体が最終目的(end)ではなく、根底にある価値観とパワー・ダイナミクスによって形成される政治的プロジェクトである。本研究は、AI時代にどのような主権が、誰によって、どのような代償を払って主張されているのかを検証するための実証的かつコンセプト的な基盤に貢献するものである。

※7 デジタル主権はそれ自体が最終目的ではない。むしろ、デジタル主権を真に民主化するためには、主権者がどのように説明責任を果たし、国民の反省と統制に開かれるかという手続き的枠組みについて、さらに深く考えなければならない。(Pohle, J. & Thiel, T. (2020). Digital sovereignty. Internet Policy Review, 9(4). https://download.ssrn.com/22/04/11/ssrn_id4081180_code2577927.pdf)

著者

ゾーイ・ジェイ・ホーキンス(Zoe Jay Hawkins)は、オーストラリアを拠点とする独立系超党派シンクタンク、テック・ポリシー・デザイン研究所の共同設立者。英オックスフォード大学オックスフォード・インターネット研究所のリサーチ・アソシエイトであり、オーストラリアの閣僚、政府、アマゾンの元政策アドバイザー。

ヴィリ・ロードンヴィルタ(Vili Lehdonvirta)はフィンランド、アールト大学コンピューター・サイエンス学部教授、英国オックスフォード大学オックスフォード・インターネット研究所教授。デジタル経済セキュリティ・ラボDIESLを主宰。欧州研究評議会の助成金を3度受けており、最近では「クラウド・コンピューティングの地政学」を研究。著書に『Cloud Empires』と『Virtual Economies』がMIT Pressより出版されている。

ボクシー・ウー(Boxi Wu)は英国オックスフォード大学オックスフォード・インターネット研究所の博士研究員で、デジタル経済安全保障ラボDIESLのメンバー。AIインフラの政治的・環境的影響に焦点を当てた研究を行っており、「Big Data & Society」、「Philosophy & Technology」、「ACM Fairness、 Accountability & Transparency」、「AAAI/ACM AI、 Ethics & Society」に掲載されている。

利益相反

テック・ポリシー・デザイン研究所(Tech Policy Design Institute)は、アマゾン(Amazon)、マイクロソフト(Microsoft)、グーグル(Google)から資金提供を受けている。本研究の資金提供、デザイン、データ収集、分析、執筆、出版決定にはいかなる企業も関与していない。

参考文献

Adler-Nissen R. 2008. Sovereignty games: Instrumentalizing state sovereignty in Europe and beyond. Palgrave Macmillan. https://www.researchgate.net/publication/313861167_Sovereignty_Games_Instrumentalizing_State_Sovereignty_in_Europe_and_Beyond

Abraha H. 2019. How compatible is the US ‘CLOUD Act’ with cloud computing? A brief analysis. International

Data Privacy Law 9(3): 207–217. https://academic.oup.com/idpl/article-abstract/9/3/207/5532213

Allen G C. 2024. Understanding the Biden administration’s updated export controls. Center for Strategic and

International Studies. https://www.csis.org/analysis/understanding-biden-administrations-updated-export-controls

Australian Government – Office of National Intelligence. 2024. Australian Government announces Top Secret Cloud. https://www.oni.gov.au/news/australian-government-announces-top-secret-cloud

AWS. 2022. Digital Sovereignty Pledge. https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-digital-sovereignty-pledge- control-without-compromise/

Barlow, J. P. 1996. A declaration of the independence of cyberspace. Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/cyberspace-independence

Beaumier G and Cartwright M. 2024. Cross-network weaponization in the semiconductor supply chain. International Studies Quarterly 68(1): sqae003. https://doi.org/10.1093/isq/sqae003

Blancato, F. G. 2024. The cloud sovereignty nexus: How the European Union seeks to reverse strategic dependencies in its digital ecosystem. Policy & Internet, 16(1), 12-32.

Botton, N. & Lee-Makiyama, H. 2018. 5G and national security after Australia’s telecom sector security review. ECIPE Policy Brief No. 8/2018. European Centre for International Political Economy (ECIPE), Brussels. https://www.econstor.eu/handle/10419/202509

CBRE, 2024 https://www.cbre.com/insights/briefs/data-center-asking-rents-surged-as-much-as-54-percent-over- eight-months.

Ciorciari J D and Haacke J. 2019. Hedging in international relations: An introduction. International Relations of the Asia-Pacific 19(3): 367–374. https://doi.org/10.1093/irap/lcz017

Dilmegani C. 2024. Top 20 AI chip makers: NVIDIA & its competitors in 2025. AIMultiple. https://research.aimultiple.com/ai-chip-makers/

European Commission. 2022. Digital sovereignty: Commission proposes Chips Act to confront semiconductor shortages and strengthen Europe’s technological leadership. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_729

Farrell H and Newman A L. 2019. Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security 44(1): 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Floridi L. 2020. The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU. Philosophy & Technology 33: 369–378. https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6

Ferrari, F. 2024. State Roles in Platform Governance: AI’s Regulatory Geographies. Competition & Change 28 (2): 340–58. https://doi.org/10.1177/10245294231218335.

Gaia-X. 2025. Gaia-X strengthens European digital sovereignty at European Parliament reception. https://gaia- x.eu/gaia-x-strengthens-european-digital-sovereignty-at-european-parliament-reception/

Ghahramani, Z. 2023. The future of compute: Report of the Review of the Independent Panel of Experts. UK Government. https://www.gov.uk/government/publications/future-of-compute-review/the-future-of-compute-report- of-the-review-of-independent-panel-of-experts

Goh, Evelyn. 2005. Meeting the China Challenge: The US in Southeast Asian Regional Security. Policy Studies Monograph 16. Washington DC: East-West Center. pp. 2-4

Goh, E. 2007. Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing regional security strategies. International security, 32(3), 113-157.

Government of Canada. 2025. Canadian sovereign AI compute strategy. https://ised- isde.canada.ca/site/ised/en/canadian-sovereign-ai-compute-strategy

Gupta, A., Pal, A., & Reinsch, W. A. (2024). Collateral damage: The domestic impact of U.S. semiconductor export controls. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/collateral-damage-domestic- impact-us-semiconductor-export-controls

Hofmann J. 2016. Multi-stakeholderism in Internet governance: Putting a fiction into practice. Journal of Cyber Policy 1(1): 29–49. https://doi.org/10.1080/23738871.2016.1158303

Hill, J. F. 2014. The Growth of Data Localization Post-Snowden: Analysis and Recommendations for U.S. Policymakers and Industry Leaders. Lawfare Research Paper Series, 2(3), 1–41.

Huawei. n.d. National government cloud solution. https://e.huawei.com/en/industries/government/national-digital- infrastructure/national-cloud

IDC. 2023. Sovereign cloud: A policy response to the digital economy. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR251542423

Judge, 2022. https://www.datacenterdynamics.com/en/news/report-home-building-to-halt-in-west-london-due-to- data-center-power-demands/

Krasner S D. 2001. Rethinking the sovereign state model. Review of International Studies 27(1): 17–42. https://doi.org/10.1017/S0260210500000173

Krasner, S. D. 1999. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s9d5

Kwet M. 2019. Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. Race & Class 60(4): 3–26. https://doi.org/10.1177/03063968188231702

Lee A. 2024. What is sovereign AI. NVIDIA Blog. https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-sovereign-ai/

Lehdonvirta, V., Wú, B., & Hawkins, Z. (2024). Compute North vs. Compute South: The Uneven Possibilities of Compute-based AI Governance Around the Globe. In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (Vol. 7, pp. 828-838).

Lehdonvirta, V., Wú, B., & Hawkins, Z. (2025). Weaponized interdependence in a bipolar world: How economic forces and security interests shape the global reach of U.S. and Chinese cloud data centres, soxArXiv.

Maihold, G. (2022). A new geopolitics of supply chains: The rise of friend-shoring (SWP Comment No. 45/2022). Stiftung Wissenschaft und Politik – SWP – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. https://doi.org/10.18449/2022C45

Michels J D. 2025. Sovereign cloud for Europe: Independent research report prepared for Broadcom. Queen Mary University of London, Centre for Commercial Law Studies. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5146122

Microsoft. 2024. Introduction to data sovereignty. https://learn.microsoft.com/en-us/industry/sovereignty/cloud-for- sovereignty

Miller, C. 2022. Chip war: the fight for the world’s most critical technology. Simon and Schuster.

Monserrate, S. G. 2022. The staggering ecological impacts of computation and the cloud. The MIT Press Reader. https://thereader.mitpress.mit.edu/the-staggering-ecological-impacts-of-computation-and-the-cloud/

Musiani, F. 2024. Understanding infrastructure as (Internet) governance. In Padovani, C., Wavre, V., Hintz, A., Goggin, G., and Iosifidis, P. (Eds.), Global Communication Governance at the Crossroads. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-29615-3_6

Mueller, M. L. 2010. Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262014595.001.0001

Nellis S and Cherney M. 2025. Nvidia CEO Huang says chipmaker well positioned for shift in AI. Reuters. https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-huang-says-chipmaker-well-positioned-shift-ai-2025-03-19/

NVIDIA, N.d https://www.nvidia.com/en-gb/data-center/tesla-v100/

OECD, 2025. Forthcoming Working Paper.

OVH, n.d https://corporate.ovhcloud.com/en/company/history/#:~:text=From%202010%2C%20OVHcloud%20entered%20int o,offer%20%2D%20the%20Hosted%20Private%20Cloud.

Patel D and Nishball D. 2023. GPU cloud economics explained – the hidden truth. SemiAnalysis. https://semianalysis.com/2023/12/04/gpu-cloud-economics-explained-the/

Pilz, K. F., Heim, L., & Brown, N. (2025, April). Increased compute efficiency and the diffusion of AI capabilities. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 39, No. 26, pp. 27582-27590).

Potkin F. 2024. Huawei aims to mass-produce newest AI chip in early 2025, despite US curbs. Reuters. https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/huawei-aims-mass-produce-newest-ai-chip-early-2025- despite-us-curbs-2024-11-21/

Pohle, J. and Thiel, T. 2020. Digital sovereignty. Internet Policy Review 9, 4 (2020). https://doi.org/10.14763/2020.4.1532

Pratschke M. 2025. The global pursuit of sovereign AI is becoming the 21st century’s arms race. LSE Blog. https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2025/01/27/the-global-pursuit-of-sovereign-ai-is-becoming-the-21st-centurys- arms-race/

Raymond M and DeNardis L. 2015. Multistakeholderism: Anatomy of an inchoate global institution. International Theory 7(3): 572–616. https://doi.org/10.1017/S1752971915000081

Roberts H, Hine E and Floridi L. 2023. Digital sovereignty, digital expansionism, and the prospects for global AI governance. In: Timoteo M, Verri B and Nanni R (eds), Quo vadis, sovereignty? New conceptual and regulatory boundaries in the age of digital China. Cham: Springer.

Rone, J. 2022. The politics of data infrastructures contestation: Perspectives for future research. Journal of Environmental Media, 3(2), 207-214.

Rone, J. 2024. The shape of the cloud: Contesting date centre construction in North Holland. new media & society, 26(10), 5999-6018.

Sastry G, Heim L, Belfield H, Anderljung M, Brundage M, Hazell J, O’Keefe C, Hadfield G K, Ngo R, Pilz K, Gor G, Bluemke E, Shoker S, Egan J, Trager R F, Avin S, Weller A, Bengio Y and Coyle D. 2024. Computing power and the governance of artificial intelligence. arXiv. https://arxiv.org/abs/2402.08797

Sevilla J, Träger F, Vogel T, Ding Y, Kumbhar S and Perez E. 2022. Compute trends across three eras of machine learning. arXiv. https://arxiv.org/abs/2202.05924

Schmidt E. 2023. Innovation power: Why technology will define the future of geopolitics. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/united-states/eric-schmidt-innovation-power-technology-geopolitics

Sharma, 2023 https://datacentrenews.uk/story/hetzner-celebrates-five-years-of-helsinki-s-data-centre-park

Shilov A. 2025. DeepSeek research suggests Huawei’s Ascend 910C delivers 60% of Nvidia H100 inference performance. Tom’s Hardware. https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/deepseek- research-suggests-huaweis-ascend-910c-delivers-60-percent-nvidia-h100-inference-performance

Shivakumar S, Bell R, Alatovic L and Padhi A. 2024. A world of CHIPS Acts: The future of U.S.-EU semiconductor collaboration. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/world- chips-acts-future-us-eu-semiconductor-collaboration

Smith B. 2025. The golden opportunity for American AI. Microsoft blog. https://blogs.microsoft.com/on-the- issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/

TechUK. 2024. Foundations for the future: How data centres can supercharge UK economic growth. https://www.techuk.org/resource/techuk-report-foundations-for-the-future-how-data-centres-can-supercharge-uk- economic-growth.html

Thadani A and Allen G C. 2023. Mapping the semiconductor supply chain: The critical role of the Indo-Pacific region. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/mapping-semiconductor-supply- chain-critical-role-indo-pacific-region

U.S. Department of Commerce. 2024. Biden-Harris Administration announces CHIPS incentives award to TSMC. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/11/biden-harris-administration-announces-chips-incentives- award-tsmc

Van Dijck J. 2020. Governing digital societies: Private platforms, public values. Computer Law & Security Review 36: 105377. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105377

Vipra J and West S M. 2023. Computational power and AI. AI Now Institute. https://ainowinstitute.org/publication/policy/compute-and-ai

Vernon, R. 1971. Sovereignty at bay: The multinational spread of U.S. enterprises. New York: Basic Books. Walt S M. 1987. The origins of alliances. Cornell University Press.

Waltz K N. 1979. Theory of international politics. Addison-Wesley.

Wang, Y. and Chen, D. 2018. Rising Sino-U.S. competition in artificial intelligence. China Quarterly of International Strategic Studies 4, 2 (2018), 241–258. https://doi.org/10.1142/S2377740018500148

Weil, B., Kolmar, M., and Senn, M. 2024. The European Union, Taiwan and the Silicon Shield argument: A conceptual assessment through the lens of grand theories. Journal of Transatlantic Studies. https://doi.org/10.1080/23745118.2024.2417028

Whiton J. 2023. New data on data center subsidies, same old problems. Good Jobs First. https://goodjobsfirst.org/new-data-on-data-center-subsidies-same-old-problems/

Zhang M. 2024. Top 10 cloud service providers globally in 2024. Dgtl Infra. https://dgtlinfra.com/top-cloud-service- providers/