西側の軍事的思考と近代軍事的思考の四原型からの脱却 (AUSA)

未だにその行く末すら予想だに出来ないロシア・ウクライナ戦争や、ハマスの急襲への対抗として始まったガザ地区でのイスラエルの戦争も出口が見えない。これからの戦争や戦いを考える際に必要とされる理論については、再度、考え直す必要があるのではないかとの意見も多く聞かれる。そんな中にあって米陸軍中佐Amos Fox氏が「戦争の将来に関する理論」について5部構成で米陸軍協会のHP内で論文の紹介を始めた。ここでは、8月に公表されたその第一弾について紹介するものである。単に科学・技術にのみ焦点を当てて戦争や戦いの将来を考えるだけではいけないとのメッセージを感じる論稿である。(軍治)

![]()

西側の軍事的思考と近代軍事的思考の四原型からの脱却

WESTERN MILITARY THINKING AND BREAKING FREE FROM THE TETRARCH OF MODERN MILITARY THINKING

ヒューバート・D・デラニー3世(Hubert D. Delany III)米陸軍3等軍曹 |

August 24, 2023

by LTC Amos C. Fox, USA

Landpower Essay 23-6, August 2023

エイモス・フォックス(Amos Fox)はレディング大学の博士課程在籍中で、フリーライター、紛争学者として米陸軍協会(Association of the United States Army)に寄稿している。戦争と戦いの理論、代理戦争、将来の武力紛争、市街戦、機甲戦、ロシア・ウクライナ戦争などを研究・執筆。エイモスはRUSIジャーナルやSmall Wars and Insurgenciesなど多くの出版物に寄稿しているほか、英国王立サービス研究所のWestern Way of War、This Means War、Dead Prussian Podcast、Voices of Warなど数多くのポッドキャストにゲスト出演している。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

この記事は、戦争の将来に関する理論に関する5部構成のシリーズの第1弾であり、武力紛争の将来についての軍事的思考(military thinking)についての対話を開始することを目指している。このシリーズは、従来の通念、制度的に永続化された神話、将来主義のイデオロギーを脇に置き、代わりに紛争現実主義の観点から将来を探る。確率的定性分析は、現代の戦争と戦いに対する紛争リアリズムの理解を促進すると同時に、紛争リアリズムが将来の武力紛争を展望する基礎として機能する。その分類法の中で、紛争現実主義は、戦争と戦いの両方について、多変数の依存関係、因果メカニズム、合理的選択の経済理論、システム思考、力の力学(power dynamics)、逐次合理性、条件付き支配性(conditional dominance)、および変数決定論の現実を受け入れる。

要約:IN BRIEF

– 戦略、コンセプト、ドクトリン、計画、理論は、軍事的思考(military thinking)を支配し、独立した画期的な思想を妨げる制度的な四原型を形成している。

- 関心を持つ実務家、民間人、学者によって展開される軍事理論は、既存の制度的制約に縛られないことが多いため、思想探求のまたとない機会を提供する。

- 西側の軍隊は、制度的な四原型への投資に加え、軍服を着ているか否かにかかわらず、軍事理論家を奨励し、それに報酬を与えることで、十分に役立つだろう。

はじめに:INTRODUCTION

戦争の将来を予測する試みは、いくつかの研究分野でホットな話題となっている。2022年2月の露・ウクライナ戦争勃発に先立ち、多くのオブザーバーが2020年の第2次ナゴルノ・カラバフ戦争の教訓に注目した。

この紛争では、アゼルバイジャンとアルメニアは、山岳地帯に支配され、地上での移動が遅く、電信的で、制限された、緊密に区分された戦域で闘った。この地形のおかげで、アゼルバイジャンは、陸地を拠点とするアルメニア軍に対して、新しい武装・監視無人航空機システム(UAS)艦隊の影響を最大化することができ、その結果、アゼリア軍の圧勝となった。戦いにおける新たな革命を歓迎する熱狂の中で、多くのアナリストはこの紛争をドローンが勝利した最初の戦争と呼んだ[1]。

にもかかわらず、両軍とも、戦いにおける基本的な真理のひとつである「常に諸兵科連合(combined arms)で闘う」ということに違反する傾向があった。いわば、アゼルバイジャンは無人航空機システム(UAS)の艦隊で主に空から闘い、アルメニアは古いソ連製戦車と、アゼルバイジャンの無人航空機システム(UAS)の脅威に効果的に対抗できない脆弱な防空システムで闘ったのだ。

戦いの将来を垣間見る可能性があるという感情的な高揚感から立ち直るには、バランスの取れた視点が必要だ。この紛争が闘われた一般的な条件-狭い戦場、山岳地帯、運河化された道路網、都市での作戦環境-を比較すれば、アゼルバイジャンがいかにしてアルメニアを迅速に撃破したかを理解するのは容易である。

どちらの側も組織的に諸兵科連合(combined arms)を併用したわけではなかったが、アルメニアの陸上部隊が地域の山間道路網を移動するのに苦労している間、アゼルバイジャンはアルメニアの到達範囲を超えて作戦を遂行する能力を持っていたため、アゼルバイジャンはドローン戦(drone warfare)への支援を活性化するかのように、目もくらむような戦いを披露することができた。これは再び戦車の死と人間中心の地上戦(human-centric land warfare)の時代錯誤的な性格を示している[2]。

第二次ナゴルノ・カラバフ戦争は、武力紛争における一つの区切りであり、軍事における革命であり、いわば「マイクロドロップ」※1のような出来事であったと、多くの識者や実務家は見ている。一方、より冷静な見物人、おそらく軍事理論や戦術、作戦に詳しい人たちは、悪い戦術の適用と、軍事作戦における地形の決定論的影響しか見ていない。

※1 マイク・ドロップ (Mic Drop) は、パフォーマンスやスピーチの最後に意図的にマイクロフォンを落として勝利をアピールするジェスチャーである。(引用:https://ejje.weblio.jp/content/mic-drop)

第二次ナゴルノ・カラバフ戦争に加え、アフガニスタンや中東での20年にわたる代理戦争や反乱、そしてほとんどなかった対等な競争者の国家間武力紛争によって、多くの表向きの政策や戦略の専門家は、従来の機械化された戦い(mechanized warfare)は死んだと示唆した[3]。

さらにこの群衆は、第2次ナゴルノ・カラバフ戦争は戦争における句読点であり、将来の戦いはドローンと自律システム中心のものになるだろうという仮説を支持する傾向があった[4]。アントワーヌ・ブスケ(Antoine Bousquet)教授がその挑発的な作品『戦場は死んだ(The Battlefield Is Dead)』で示唆しているように、戦争はポスト機械化時代を迎えつつある。ネットワーク化されたドローンが戦場上空を静かにパトロールし、テロリスト、指揮所、装甲、補給線を探し、精密誘導弾であらゆるターゲットを組織的に攻撃し、破壊する[5]。

将来の戦いは高速で、ネットワーク化され、ロボット化される。これらのコンセプト的な弟子たちの多くは、自らを「将来派」と称し、アレクサンダー・モンゴメリー(Alexander Montgomery)教授やエイミー・ネルソン(Amy Nelson)教授が言うところの「可能性論的思考(possibilistic thinking)」、つまり確率ではなく可能性のレンズ(lens of possibilities)を通して戦争の将来を考えるという、最もホットな分類上の決まり文句を陽気に使っている[6]。

現代の軍事的思考(military thinking)における4つの思想の学派に関する以前の文章で述べたように、この種の分析や将来派思想の多くの問題点は、少数のデータ・ポイントの間に直線的な因果関係を割り当て、紛争を文脈の中で見たり、現実の重要性を留保したりすることをしばしば怠ることである[7] 。確かに、学者のパトリック・ポーター(Patrick Porter)はこう書いている。

未来学者(futurologists)たちは、激しい、あからさまな、あるいは大規模な戦争は時代遅れになりつつあると想定していた。それは、より競争の激しい多極化した世界であっても、一極集中時代の相対的な安定性はどうにか保たれ、グローバリゼーションの制約力によって形成されるだろうという、明らかに楽観的な世界観を持っていたからである。・・・彼らはフランシス・フクヤマ(Francis Fukuyama)をチャネリングし、歴史的闘争は終わったこととして扱っていた。[8]。

さらに、ドクトリン上の大御所たちは、過去、現在、将来に至るまで、ほぼすべての軍事的問題に対する解決策を、定式化された制度的な軍事的思考(military thinking)が持っていると絶え間なく示唆することによって、軍事的思考(military thinking)や武力紛争の将来についての思考に関する認識の成長を妨げ、そうすることによって進歩的な思想を束縛する。

空理空論(doctrinaires)は、特定のドクトリンの成否や、現代戦(modern warfare)の現実に関するそのドクトリンの継続的な妥当性や無関連性に関係なく、必然的に軍事的思考(military thinking)を一般的に固定してしまう、制度的なアンカー・バイアスをかけることによって、武力紛争の将来について大いに必要とされる批判的思考(critical thinking)を傷つけている。

ここで示唆されているように、この問題が西側の軍事的思考(Western military thinking)に蔓延しているのだとしたら、解決策は何だろうか?解決策の第一歩は、顕著な問題を特定し、命名し、詳しく説明することである。その問題とは、西側の軍事的思考(Western military thinking)における戦略、コンセプト、ドクトリン、計画の結びつき、あるいは西側の軍事的思考(Western military thinking)の四原型である。この四原型は、価値観や嗜好、調達計画にそぐわない戦争や戦いに関する新たな考え方の注入を阻止する一方で、制度的なバイアスを軍事的思考(military thinking)に焼き付ける。

武力紛争の現実は普遍的なものであり、制度的なバイアスや嗜好を超越したものである。その結果、西側諸国の軍隊は、四原型の問題に対処するために、戦争と戦いについての理解を広げ、戦争の現実をよりよく説明できるようにしなければならない。戦争の将来について考えることは、抜け目がなく、鋭敏でなければならない。

戦争の将来について考える実務家や学者たちは、ナゴルノ・カラバフ戦争の教訓とされるものや、2022年初頭から半ばにかけてロシア軍が仕掛けた攻勢に対するウクライナの毅然とした防衛に呼応して浮上した「戦車は死だ(tank-is-dead)」という戯言のように、状況的な流行や見せかけの目新しさ、軍事神話を超えなければならない[9]。その代わり、軍事的思考(military thinking)は批判的でなければならず、経験的に裏付け可能な証拠に依存しなければならず、人々を不快にさせなければならない。

その最終目的のためには、西側の軍事的思考(Western military thinking)において軍事理論がよりよく代表されなければならない。軍事理論が軍事的思考(military thinking)の制度的な四原型に対抗するバランスをとることは、現代戦(contemporary warfare)および将来戦(future warfare)に対する四原型の奇妙な支配を打破するのに役立ち、西側の軍事機関全体を通して、また軍事機関全体にわたって、より良い考え(ideas)の流れを可能にする。

さらに、冷戦後のより良い時期を通じて西側の軍事的取組みが精彩を欠いていたことを考えれば、公式のルート以外で生まれた考え(ideas)は、現代および将来の武力紛争に関する対話において、より大きな発言力を提供されるべきである。現代の軍事的思考(military thinking)の四原型では紹介されないような、突出した軍事理論には代表性が必要である。さらに、西側の軍事思想は、かつてないほど理論家の意見を必要としている。

西側諸国の軍隊は一般的に、軍事的な問題、解決策、将来、作戦について考えるアプローチを導く認知的な箱の中にとどまっている。西側の軍事的思考(Western military thinking)の中心には、認知的な制度的な四原型が存在し、その中で米軍は間違いなく支配的な参加者である。

戦略、コンセプト、ドクトリン、計画という四原型は、科学・技術開発、金銭的投資、作戦・組織・装備のあり方に関する思考と実験、軍事的問題に戦術的・作戦的に対処する方法の基礎を形成する。この記事では、米国を含む西側諸国の軍隊がどのような認知の箱の中で作戦しているのか、そしてそれが将来の武力紛争の問題に対処するための探求をどのように制限しているのかを探る。

軍事的思考の制度的な四原型:THE INSTITUTIONAL TETRARCH OF MILITARY THINKING

一般的に、現代の西側の軍事的思考(Western military thinking)は、4つの制度的、相互関連的な主題領域から生まれている。それは、1)戦略、2)コンセプト、3)ドクトリン、4)計画である。これらのテーマについて考えるもう一つの方法は、軍事的課題にどのように対処するかということである。例えば、戦略は軍事的優先順位を説明するものである。

コンセプトは軍事的思考の科学(science of military thinking)を取り入れたものであり、制度的な調達戦略を遵守しつつ、実験に基づく分析的観点から作戦、組織、装備のあり方を論じるものである。軍事ドクトリンは、ほとんどの場合、先行するドクトリンの上に構築されるものであり、革新的であることはまれである。ドクトリンは、その機関が機能すると信じているものを継承するものであり、更新されたとしても、一般的には漸進的な適応をもたらすだけである。

軍事計画は、戦略、コンセプト、およびドクトリンを合成して、潜在的な状態と応用的な状態の2つのうちの1つにしたものである。一般に、計画には軍事的思考の(art of military thinking)が反映される。指揮官、そしてより多くの場合、その参謀は、戦略、コンセプト、ドクトリンというプリズムを通して判断、経験、状況理解を適用し、戦闘の現実に備えた行動方針を策定する。

戦略:STRATEGY

戦略は、軍事的思考(military thinking)の制度的な四原型の最初の柱である。学者ヒュー・ストラカン(Hew Strachan)は、「戦略とは、戦争とその行動に関するものである。・・・戦略は、国家が戦争を利用できるようにし、必要であれば、その政治的目標を達成するために武力を行使できるようにデザインされている」[10]と仮説した。ストラチャン(Strachan)は、戦略は国家が戦争を定義し、形成し、理解するのに役立つと述べている[11]。国家とそれぞれの軍隊は、国家の基本的な課題、軍事的な難問の発生、地政学的な必要性に対処するために戦略を立案する。

戦略の一般的な定義の多くは、戦略とは、優先順位をつけた狙いを追求するために、最終目的(ends)、方法(ways)、手段(means)、リスク(risk)を結びつけるバランスの取れたアプローチであると定義している[12]。米軍では、戦略とはツールであり、目標を達成するために国力の手段を活用するための同期化された考え(ideas)のグループであるとしている[13]。

それにもかかわらず、研究者ジェフリー・マイザー(Jeffrey Meiser)は、米軍の「手段-方法-最終目的-リスク(Means-Ways-Ends-Risk)」というヒューリスティックが、政治的・軍事的問題にどう対処するかという革新的思考(innovative thinking)よりも資源配分(resource allocation)を優先させていることを正しく指摘している[14]。マイザー(Meiser)は、「米国流の戦略とは、手段ベースの計画策定の実践であり、批判的で創造的な思考(critical and creative thinking)を避け、その代わりに資源と到達目標を一致させることに集中することである」と警告している[15]。

彼は、戦略的思考はその代わりに、政治的・軍事的障害をどのように克服できるかを説明することによって、問題の解決策を見出すことに焦点を当てるべきだと提案している[16]。この行動を説明するために、マイザー(Meiser)は戦略を「手段-方法-最終目的-リスク(Means-Ways-Ends-Risk)」ヒューリスティックではなく、因果分析(causal analysis)と「方法ベースの思考(Ways-based thinking)」にしっかりと根ざした成功理論として理解することを提案している[17]。

戦略の目的とプロセスに関する現代的思考に対するマイザー(Meiser)の懸念は重要である。彼は、戦略に関する現在の思考には一般的に革新的で実用的な思考が欠けており、因果関係のメカニズムに対処しようとせず、プロイセンの軍事理論家カール・フォン・クラウゼヴィッツが「代数による戦争(war by algebra)」と呼んだように、数学的に焦点を当て、資源の足し算(または引き算)によって問題を解決しようとしていることを強調している[18]。

戦略とは何をするものなのかを確立した上で、現代の戦略の領域では、新しい考え(new ideas)の導入に手を染めることはほとんどなく、その代わりに、試行錯誤の手法に立脚していることを強調することが重要である。偶然かもしれないが、今日、武力紛争に関する戦略理論を生み出したり、それに貢献したりする制度的に任命された戦略家や戦略機関はほとんどない。その結果、制度上の戦略や制度上の戦略家に、将来の武力紛争の課題に対処するための革新的な考え(innovative ideas)を求めることはできない。

コンセプト:CONCEPTS

コンセプトは、軍隊が将来のためにどのように作戦し、装備し、組織することができるかを示す原動力となる。コンセプトはまた、実験(experimentation)の基礎として機能し、DOTMLPF-P(ドクトリン、組織、訓練、資材、指導・教育、人員、施設、政策)要件の決定に情報を提供し、軍隊が資材および非資材の要件を生み出す方法の中心に位置づけることができる。さらに、コンセプトは将来の科学と技術の優先投資と研究に情報を提供する。

コンセプトは、モンゴメリー(Montgomery)とネルソン(Nelson)が言うところの可能性主義的な視点(possibilistic perspective)から将来を追求するものである。コンセプトは願望をもって将来を見つめ、どのように闘うか、どのような部隊や部隊の組み合わせが将来必要とされるか、将来の作戦環境で活躍するためにどのようなツールが必要か、といった問題に取り組もうとするものである。

その追求において、コンセプト開発プロセスでは、軍隊が軍事的目標を達成するために将来何をどのように必要とするかを特定する[19]。これらは一般的に、既存の技術と進化する技術の両方に加え、新たに出現する物資と非物資の要件と一致する。

コンセプトはまた、軍事実験の基礎としても機能する。新たなコンセプトは、萌芽的な考え(nascent idea)から条件付きで受け入れられるコンセプトへと移行する前に、厳密にテストされる。ウォーゲーム、机上演習(tabletop exercises)、ワークショップ形式の考え探索(idea exploration)は、実験のためのいくつかのツールである。

一般的な英語では同義語だが、西側の軍事的思考(Western military thinking)ではコンセプト(concepts)と理論(theory)は同義語ではなく、混同すべきではない。理論は難解であり、ほとんどの場合、目に見える制約に根ざしているわけでもなく、軍事コンセプトのように実験からのフィードバックに支配されているわけでもない[20]。

要するに、コンセプトとは、投資や調達の要請を作戦や戦術的な用兵(tactical warfighting)に結びつけるための略記的な考え(shorthand ideas)である。コンセプトは革新的でありうるが、それは組織のリーダーが制度上の思考、バイアス、反発の境界を押し広げることをいとわない場合に限られる。

ドクトリン:DOCTRINE

ドクトリンは、陸軍部隊が現代の戦場でどのように闘うかという、現在の手続き的な側面を説明するものである。例えば、陸軍省は、「米陸軍のドクトリンは作戦行動に関するものである。陸軍の役割に関連するタスクを兵士がどのように遂行するかを導く専門的な知識体系である」と述べている[21]。ドクトリンは、目の前の任務を達成するために既存のプロセスを実行することを志向しているため、戦略やコンセプトとは異なる次元にある。

水が岩に及ぼす浸食効果と同じように、西側の軍事思想におけるドクトリンの変更は段階的に行われ、多くの場合、何十年にもわたって滴り落ちてくる。たとえば、エアランド・バトル(AirLand Battle :ALB)とマルチドメイン作戦 (MDO)を比較すると、2つの原則の間にコンセプト的な小さな違いが見つかる。

どちらのドクトリンも統合部隊と統合(一体化)された諸兵科連合戦(combined arms warfare)に焦点を当てており、その中心的な前提としてロシアとの決戦に勝利することが含まれている[22]。どちらのドクトリンも、技術と長距離砲火の使用をそれぞれの勝利理論の中心的な要素として提唱している。エアランド・バトル(ALB)とマルチドメイン作戦 (MDO)はともに、機動戦(maneuver warfare)の認知の用兵を中心に据えている。

エアランド・バトル(ALB)がソ連軍の第一梯団と第二梯団を分離し、そこでの最初の会戦に勝利することに重点を置いているのは、地上部隊が機動戦(maneuver warfare)を遂行し、その後の戦術的または作戦上の成功を潜在的に利用できるように敵対者の防御措置を突破するというマルチドメイン作戦 (MDO)の主張とほとんど変わらない[23]。2つのドクトリンが出版されるまでの約25年間の技術の進歩を考慮に入れると、この2つのドクトリンは瓜二つかもしれない。

おそらく、ドクトリンの漸進的な変化は、さまざまな状況を反映している。ドクトリンの変化は、それぞれの機関が変化に関心を持たないために、遅々として進まなかったり、わずかな進化にとどまったりすることがある。さらに、ドクトリンの前進は、ドクトリン開発を担当する個人によって挑戦されることもある。例えば、制度主義者がドクトリンに携わる場合、考えの開発(idea development)は組織の既存の考え方を中心に行われることになる。

さらに、コンセンサスを求めることは、必要なドクトリンの成長を妨げる。ドクトリン開発チームは最も優秀な頭脳を持ち、最先端の考え(cutting-edge ideas)を開発しているかもしれないが、外部機関の人員配置プロセスは、しばしば自らの利益を守り、自らの特権を推進しようとするものであるため、斬新な思考の鋭い考え(incisive ideas)を迅速かつ深刻に排除し、平凡で漸進的な変更をもたらす可能性がある。

先見の明に欠ける組織指導者や、自分がその組織で育ってきたときのやり方に固執する組織指導者も、必要なドクトリンの成長を妨げる可能性がある。現代戦(modern warfare)では、陣地と破壊を基盤とする用兵手法が重要な役割を果たしているにもかかわらず、機動戦(maneuver warfare)が中心的な役割を担っていることは、おそらくこの考えの最も密接な例である。

ジャック・ワトリング(Jack Watling)、マイケル・コフマン(Michael Kofman)、フランツ=ステファン・ガディ(Franz-Stefan Gady)、アンソニー・キング(Anthony King)といった影響力のある軍事思想家たちは、破壊を基盤とした戦い(destruction-based warfare)、陣地戦(positional warfare)、都市作戦(urban operations)の関連性が、現代の武力紛争において重要かつ支配的な力であると、一般的に主張している[24]。しかし、欧米の軍事ドクトリンは適応が遅れ、いまだにほとんどすべての軍事問題に対して機動的な解決策を見出している[25]。

したがって、武力紛争の将来における潜在的な変化に直面して、認知的成長をドクトリンに求めるべきではない。エアランド・バトル(ALB)とマルチドメイン作戦 (MDO)の差益が示唆するように、ドクトリンは一般的に、現代の武力紛争の現実と、将来の武力紛争におけるそれらの現実の外挿にリップサービスを払いながら、諺に言う船を安定させ、舵を適切に合わせ、コースを維持することに軍隊を向かわせる。

計画:PLANS

計画は政策と戦略の外挿であり、ドクトリンの表現である[26]。つまり、計画とは戦略の全部または一部を達成するための詳細なアプローチであり、米国の統合ドクトリンにあるように、「計画は戦略によってもたらされた大まかな意図を作戦に変換する」ものである[27]。計画とコンセプトはどちらも軍事力がどのように作戦できるかを記述したものであるが、計画は詳細であり、実装と実行を意図したものである[28]。

計画は多くの場合、差し迫った問題や新たな問題に対処するために存在するものであり、その結果、戦場をどのように作戦し、組織し、線引きするかについて、斬新な考え(novel ideas)を注入する余地はほとんどない。そのため、計画はしばしば、それぞれの組織のドクトリンや文化的規範、組織の指導者、そしてその計画を作成するために労を惜しまない立案者の反映である。

何が足りないのか? 西側軍にとっての軍事理論の重要性:WHAT’S MISSING? THE IMPORTANCE OF MILITARY THEORY TO WESTERN MILITARIES

西側の軍事的思考(Western military thinking)の四原型を振り返ってみると、制度上の枠組み内での考えの探求(exploration of ideas)の場が比較的少ないことは明らかである。非制度的な軍事の考えの探求(idea exploration)と明確化は、軍事理論の範疇に入る。

戦略的思考に乏しい人の中には、理論に怯えたり、興味を示さなかったりする人もいるかもしれないが、歴史的に見て、非制度的な軍事理論は軍事思想の進歩に飛躍的に貢献してきた。理論が司令部の建物の外に現れるのであれば、理論は革新的な軍事的思考(military thinking)の真の手段となりうる。

戦争と戦いに関する最も影響力のある、そして永続的な考え(ideas)のいくつかは軍事理論であり、制度的な四原型の暗記プロセスの結果ではない。クラウゼヴィッツの『戦争論(On War)』は、おそらく政治的・軍事的思考(political-military thinking)に関する最も神聖なテキストであり、1831年の彼の死後、妻のマリーによって独自に出版された。

アントワーヌ・ジョミニ(Antoine Jomini)の『戦争の術(The Art of War)※2』は、19世紀における米国陸軍士官学校の事実上の軍事教範であり、南北戦争では多くの将校がポケットに入れていたと噂されているが、ジョミニが軍服を捨てた後に出版されたものである。イギリスの理論家、J.F.C.フラー(J.F.C. Fuller)とB.H.リデル・ハート(B.H. Liddell Hart)は、軍服のまま多くの画期的な理論を発表した。

※2 日本では、中公文庫「戦争概論」ジョミニ 著 佐藤徳太郎 訳(https://www.chuko.co.jp/bunko/2001/12/203955.html)として読まれている。

フラー(Fuller)もリデル・ハート(Liddell Hart)も、現役を退いた後も、20世紀の軍事言説を公式、非公式に支配し続けた。事実、西側諸国の軍隊の大半は、1926年にフラー(Fuller)が開発した戦争原則(principles of war)を、いまだに戦時活動の指針としている。

理論、特に確率論(probabilistic theory)は、20世紀半ばから後半にかけて、西側諸国の軍隊が戦略、コンセプト、ドクトリン、計画に専念するセンターや司令部の設立を通じて、軍事的思考(military thinking)に対するより公式な統制を実施し始めたため、下火になり始めた。しかし、少数の理論家の仲間は、この時期においてもなお、制度的な重みの力を超えて、制度的・非制度的な軍事的思考(military thinking)に足跡を残すことができた。

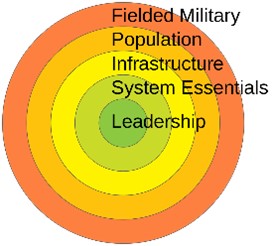

OODA(観察、志向、決定、行動)ループで有名なジョン・ボイド(John Boyd)とジョン・ウォーデン(John Warden)は、ちょうど1990年から91年にかけて湾岸戦争が進行していた時期に、彼の5リングス理論※3によって制度上の軍事思考(institutional military thinking)に大きな影響を与えた。湾岸戦争後の時代に真に衝撃的な理論の著作を次々と発表したロバート・レオンハルトもまた、現代のウォーゲームや欧米の軍事会議での彼の存在が証明しているように、軍事的思考(military thinking)に消えない足跡を残した。

※3 「ファイブ・リング・モデル」は、米空軍のジョン・ウォーデン大佐が 1988 年に考案した、相手国の目標群がその性格によって 5 つの重心(同心円)から構成されるという説を指す。(https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary183.pdf)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Warden%27s_Five_Rings)

答えが必要な重要な質問は、軍事理論とは何か?である。戦略家のジョセフ・ガットゥーゾ(Joseph Gattuso)は、理論とは「列車が走る線路(the track upon which the train runs)」であると主張する[29]。つまりガットゥーゾ(Gattuso)は、理論とは知的源泉であり、そこから軍隊が将来の武力紛争のためにどのように作戦し、組織化するかについての重要な考え(ideas)を抽出し、考え(ideas)の流れに供給するものだと主張している。

さらにガットゥーゾ(Gattuso)は、理論は作戦方法の確立に役立ち、ドクトリンの発展に積極的に寄与し、そこから軍事活動のほぼすべての側面が導かれると述べている。ガットゥーゾ(Gattuso)は、西側軍における理論の重要性を強調する中で、理論は「軍事専門職のあらゆる局面の基本」であると強調している[30]。

ジョエル・ワトソン(Joel Watson)教授は、理論は3つの基本的な理由で役に立つと書いている。第一に、理論は考え(ideas)を議論するための言語を提供する。第二に、理論は独断的な制度的プロセスの枠にとらわれず、新しいコンセプト上のモデルを構築する機会を提供し、明確で厳密な思考をサポートする。

最後に、理論は、理論構築のプロセス全体で行われた仮定の論理的結果を追跡するためのツールを提供する。言い換えれば、優れた理論的プロセスにより、理論家は作業を進めながら自分の作業を確認することができる[31]。

クラウゼヴィッツほど、理論という問いに答えるのにふさわしい軍事志向の思想家はいないだろう。クラウゼヴィッツは「あらゆる理論の第一の目的は、いわば混乱し、もつれ合ったコンセプトや考え(ideas)を明確にすることである」と書いている[32]。さらに重要なことは、クラウゼヴィッツが軍事理論の重要性を次のように述べていることである。

戦争の構成要素を分析し、一見融合しているように見えるものを正確に区別し、用いられる手段の特性を完全に説明し、その予想される効果を示し、視野に入る最終目的の本質を明確に定義し、徹底的な批判的探求によって戦いのあらゆる局面を照らし出すために、理論が用いられるようになれば、理論はその主要なタスクを果たしたことになる。そして理論は、戦争について書物から学ぼうとするすべての人の手引きとなるのである[33]。

さらに、理論が有用なのは汎用性があるからである。理論はハード・サイエンスとリンクさせることもできるし、モンゴメリー(Montgomery)とネルソン(Nelson)の分類法を用いれば、理論は確率論的であることもできる[34]。この場合、軍事理論は現実、論理、理性、合理性を通して紛争に対処する一方、現代および将来の軍事プロセス、組織、戦場の区分について革新的に考える。

コンフリクト・リアリストが活動する空間は、しばしばこのようなものである。その一方で、軍事理論は現実や論理、合理性から完全に遊離し、可能性の低い将来を鮮やかに描くこともある。この種の理論は将来派に多く、一般的にはモンゴメリー(Montgomery)とネルソン(Nelson)の可能性論的思考(possibilistic thinking)に属する[35]。

軍事理論の可能性を解き放つ:UNLOCKING THE POTENTIAL OF MILITARY THEORY

西洋の軍事コンセプトのほとんどが可能性論的(possibilistic)であることを考えれば、軍事理論は確率論的なプロセスを遵守することによって、軍事的思考(military thinking)に最も適したものとなる。そうすることで、軍事的思考(military thinking)の術と学(art and science)の間に敷石が提供され、両者が一体となって機能し続けるのである。

これを怠ると、講義室や会議室ではよく聞こえるが、戦場では永続的なインパクトを与えられないような突飛な考え(outlandish ideas)を生み出すことになりかねない。ハーラン・ウルマン(Harlan Ullman)とジェームズ・ウェイド(James Wade)のラピッド・ドミナンス理論は、この考えの典型的な例である。

1990年代半ば、ウルマン(Ullman)とウェイド(Wade)は、米国の情報、経済、能力の進化によって、精密打撃、長距離火力、スピードで敵対者の意思と情報空間を迅速に攻撃し、圧倒することが可能になり、「国家と軍隊の両方を即座に麻痺させることができる」と書いた[36]。

ウルマン(Ullman)とウェイド(Wade)の理論は国防総省のあらゆるボタンを押し、瞬く間に独立した理論から非公式の統合ドクトリンへと移行した。その後まもなく、ウルマン(Ullman)とウェイド(Wade)の考え(ideas)は、米国のイラク侵攻の基礎となり、戦争の初期段階は「衝撃と畏怖(Shock and Awe)」と呼ばれた。

とはいえ、ウルマン(Ullman)とウェイド(Wade)の可能性理論(possibilistic theory)は、米国が圧倒的な戦場認識と完璧な(あるいは完璧に近い)情報を達成する能力など、疑わしい論理に依拠していた[37]。両者とも技術的に上回っているにもかかわらず確率的に起こりそうにない。

「衝撃と畏怖(Shock and Awe)」は応用理論として、サダム・フセイン(Saddam Hussein)政権に短期間で勝利を収めたが、サダム(Saddam)の失脚とその後の軍事的大失敗の後、イラクの混乱への転落を加速させた。皮肉なことに、ウルマン(Ullman)はイラクの自由作戦(Operation Iraqi Freedom)開始20周年の日に『ヒル(The Hill )』紙に寄稿し、「理論は正しいが、米軍はそれを正しく使うことができなかった」と、自身の理論を擁護した[38]。

ウルマン(Ullman)とウェイド(Wade)の話を教訓として、確率論(probabilistic theory)の重要性が明らかになった。西洋の軍事コンセプトのほとんどが可能性理論的(possibilistic)であり、技術好きの将来派の考え(ideas)と深く結びついていることを考えれば、独立理論家は確率論的な考え(probabilistic ideas)を発展させる方向に傾くべきである。確率論的軍事理論(probabilistic military theory)には5つの基本的な考え(ideas)が重要である。

第一に、確率論的軍事理論(probabilistic military theory)は、国家中心の力の力学(power dynamics)と、国家は国際システムの中で利己的な構造体であるという信念に立脚すべきである[39]。これは軍事理論における基本的な考え(foundational idea)であり、確率論的理論(probabilistic theories)や可能性論的理論(possibilistic theories)が発展していく際の乖離点となるからである。

確率論的理論は一般的に、行為主体が自己利益を追求し、投資を最大化し、因果関係に従って行動し、目の前の状況を最大限に利用しようとする結果である。一方、可能性理論(possibilistic theories)は、利己主義に重きを置かない傾向があり、その結果、向上心や野心、可能性の領域(realm of possibility)の探求に重きを置くことになる。この二律背反が、2つ目の基本的な考え方の原動力となる。

第二に、確率論(probabilistic theory)が国家の利己的な力の力学(power dynamics)に依存しているため、確率論的軍事理論(probabilistic military theory)も合理的選択の経済理論に依存している。学者のマーティン・ホリス(Martin Hollis)は、合理的選択の経済理論とは、国家や準国家は常に自分たちに有利な方法で作戦し、自分たちの利得を最大化しようとすることを意味する、と書いている[40]。

この論理に沿って、国家(または準国家主体)は合理的な行為主体であると仮定しなければならない。合理的行為主体として、国家は原因と結果、つまり因果関係を重視した合理性を用いて意思決定を行う。いわゆる合理的行為主体の合理性が認識されれば、理論家はその行為主体が何よりもまず自分たちのために経済的に有利な決定を下すと仮定しなければならない。

この考え(idea)の因果関係をもう一歩進めると、合理性は決定的な出来事ではないことがわかる。むしろ合理性とは、既知の変数を精査し、未知の変数を仮定し、特定の活動に邁進する反復的な認知プロセスである。このプロセスは逐次的合理性として知られている。

第三に、確率論(probabilistic theory)は逐次合理性に焦点を当てるべきである。逐次的合理性とは、一連の考え(ideas)、すなわち動きを最適化し、それらの活動の関連する利得を最大化することである[41]。少数の事例を除けば、逐次合理性は条件付きである。つまり、各事象はそれ自身の条件、すなわち既知の変数と未知の変数に関する仮定に基づいて考慮されなければならない。

加えて、条件性は、エントロピーが情報を含むすべてのものに影響を与えるという事実を前提としている。したがって、利得を最大化するための各取組みは、その時点で利用可能な情報に関して検討されなければならない[42]。

第四に、確率論(probabilistic theory)は条件付支配性(conditional dominance)を認めなければならない。条件付支配性(conditional dominance)とは、活動、戦略、構成は、条件付で適用されなければ、本質的に失敗するか、敵対者に支配される運命にあるという考え(idea)である[43]。

例えば、フラー(Fuller)は、森林が密集した戦術的作戦環境で軽戦力に対して作戦を展開する機械化編隊は、条件付きで優勢になると警告している。なぜなら、装甲車両は森林地帯の状況では作戦できないが、軽戦力は移動性を維持し(能力は低下しているが)、軽戦力の継続的な打撃活動を容易にしているからである[44]。

さらに、機動戦(maneuver warfare)を遂行することを決意した部隊は、敵対者が重要な市街地へのアプローチで部隊を迎え撃たず、代わりに息苦しい市街地に撤退したことを知れば、非常に驚くだろう。敵対者が条件を変えたため、部隊は敵対者を市街地からおびき出す陣地作戦(positional operation)を行うか、破壊を勝利の通貨とする直線的な正面突撃(front assault)を行う必要がある。

同様に、砂漠や比較的平坦な平原などの開けた地形で機械化部隊を相手に作戦を展開する場合、軽戦隊や非正規部隊は条件付き優勢といえる。1993年のモガディシュの会戦(Battle of Mogadishu)、イラク自由作戦の第2次ファルージャの会戦(Second Battle of Fallujah)、生来の決意作戦(Operation Inherent Resolve)のモスルの会戦(Battle of Mosul)のような紛争が起こるのはこのためである。

このことは、最近の戦争で多くの戦闘が都市で起こっている理由にもなっている。部隊は、敵対者と別の戦術的場所で会うと、条件付支配性(conditional dominance)を得るため、支配性のない環境、少なくとも勝利への闘いの機会を提供する支配性のない環境で作戦しようとする。

その結果、確率論(probabilistic theory)は、条件付支配性の刹那的で反復的な本質を説明するために、戦力の構成要素(すなわち、戦力、戦闘システム、兵器システムなど)と条件(すなわち、敵対者とその戦闘能力、戦場の地理、可能な行動など)に焦点を当てなければならない。

最後に、確率論(probabilistic theory)は、理論展開の中で支配的な戦略(dominated strategies)が生じた場合、可能な限りそれを排除するために後退帰納法(backward induction)※4を用いなければならない。理論の失敗傾向(つまり、支配される傾向)が減少するにつれて、理論の成功の確率が増加するため、後退帰納法(backward induction)と支配的な戦略の排除が重要である。

※4 後退帰納法(backward induction)とは、問題や状況の終わり(最終回)から時間を遡って、最適な行動の順序を決定する帰納法。(引用:https://www.weblio.jp/content/後退帰納法)

理論開発の文脈では、後退帰納法(backward induction)とは、支配的な戦略をもたらす可能性のある論理の罠や構成要素や条件のずれを特定するために、理論を終わりから始まりまで見直すプロセスのことである。そのレビューの過程で、理論家は支配的な戦略(dominated strategies)を繰り返し排除しなければならない。

理論についての結論:CLOSING THOUGHTS ON THEORY

軍事理論を最大限に活用するためには、理論家は、その理論における行為主体間の相互作用について、まっさらな判断を持って進まなければならない。理論家は、交戦国がさまざまな理論的考察にどのように反応するか、またその逆もまた然りであることを考慮するために、時間を先読みしなければならない。撃破(敗北)(defeat)が差し迫っている、あるいはその可能性が高いと思われる理論的状況においては、理論家はその手の考え(ideas)を破棄し、他の選択肢を探るべきである。

クラウゼヴィッツは、軍事理論の開発に携わる参加者にさらなる指針を与えてくれる。後の理論家と同様、クラウゼヴィッツは、理論家がその認識上の苦闘の中で原理や規則につまずけば、それでよいと述べている。彼はこう書いている。

もし理論家の研究が自動的に原理や規則に帰結し、真理が自然にこのような形に結晶化するのであれば、理論は心のこの自然な傾向に抵抗することはないだろう。それどころか、真理のアーチがそのような要石で頂点に達するところでは、この傾向が強調されることになる[45]。

クラウゼヴィッツの指針を考慮すると、理論開発とは前向きな変化、すなわち、状況、環境、技術、文化的・国際的規範に有益な方法で適応し、可能な限り最も効率的で倫理的かつ永続的な方法で軍事的勝利をもたらすことにあると理解することが重要である。

要するに、軍事理論とは変化するものなのだ。国際関係や軍事力、あるいは国家が自己の利益を積極的に追求することに、静的なものはほとんどない。その結果、戦略、コンセプト、ドクトリン、計画、そしてその根底にあるすべての考え(ideas)は、見直され、進化し、必要であれば破棄される。

一方、学者のジェームス・ローゼナウ(James Rosenau)は、優れた理論と理論を体系的に考える方法について、9つの基本原則を提示している。ローゼナウ(Rosenau)は、理論を徹底的に考えるためには次のことが必要であるとしている。

-

- 理論の適切な定義を策定するタスクとして扱うことは避ける。

- 経験論(物事の在り方)を目指すのか、価値論(物事のあるべき姿)を目指すのかを明確にする。

- 人間関係は根底にある秩序の上に成り立っていると仮定する。

- あらゆる出来事、あらゆる状況、あらゆる観察について、「それは何の実例なのか?」と問う傾向がある。

- 幅広い観察のために詳細な記述を犠牲にする必要性を理解し、受け入れる準備があること。

- 曖昧さに寛容になり、確率を気にし、絶対的なものに不信感を抱く。

- 主題についてプレーすること

- 一般的に興味を持つこと。

- 常に間違いが証明される準備をしておくこと[46]。

結論:CONCLUSION

戦争と戦いの将来に関する5回シリーズの第1回として、この論文は、主題の立場からも哲学の立場からも、このシリーズをどのように組み立てていくかの指針となるものである。本稿は、制度的な四原型が現代の軍事思想を強力に掌握しており、それが西洋の軍事思想と独立した考え(independent ideas)の結びつきを阻害していると主張する。

オーガスト・コール(August Cole)とP.W.シンガー(P.W. Singer)の『ゴースト・フリート(Ghost Fleet)』や『バーン・イン(Burn In)』、あるいはエリオット・アッカーマン(Elliot Ackerman)とジェームズ・スタブリディス(James Stavridis)の『2034』など、独立した理論の作品が近年、制度的な軍事的思考(military thinking)に影響を与えることもあるが、これは例外であり、普通ではない。興味深いことに、西側の軍事的思考(Western military thinking)の四原型に入るような作品は、学術的に書かれた理論作品ではなく、フィクション小説であることが多い。おそらくこれは、現代の理論家たちが受け継ぐべき教訓なのだろう。

さらに、この論文は、西側の軍事的思考(Western military thinking)の制度的な四原型に対抗する理論開発のための公式を提供する。多くの場合その見通しが可能性論的(possibilistic)であることが多い。新進の理論家は、制度的な可能性論的戦略、コンセプト、ドクトリン、計画に対抗するため、確率論(probabilistic theory)の構築に焦点を当てるべきである。さらに、確率論(probabilistic theory)には5つの特徴がある。

まず第一に、確率論(probabilistic theory)は、国家や準国家主体は、武力紛争の間、利己的で価値を求める参加者であるという考え(idea)にしっかりと据えられなければならない。

第二に、ほとんどの国家や準国家が合理的選択の経済理論に従って作戦しているという事実のために、確率論(probabilistic theory)は、戦争や戦いの参加者がすべて合理的行為主体であるという前提でアプローチされるべきである。

第三に、すべての行為主体は合理的に行動するという仮定に従い、理論家は逐次的合理性によって理論開発に取り組まなければならない。

第四に、理論開発は、条件付支配性(conditional dominance)の適用を通じて、支配的な戦略(dominated strategies)を無慈悲に排除すべきである。

第五に、確率論(probabilistic theory)は後退帰納法(backward induction)を用いて、支配的な戦略(dominated strategies)をダブルチェックしなければならない。

最後に、将来の戦争と戦いの課題を解決しようとする新進理論家の必要性は大きい。米国陸軍協会(AUSA)の教育・プログラム部門は、理論作品の出版と考え(ideas)の討論のための素晴らしいフォーラムを提供している。本シリーズの残りの記事は、確率論(probabilistic theory)に関する考え(ideas)を継承し、将来の武力紛争に関する理論的議論を始める一助となるものである。

ノート

[1] David Hambling, “The ‘Magic Bullet’ Drones behind Azerbaijan’s Victory over Armenia,” Forbes, 10 November 2020; John Antal, “The First War Won Primarily with Unmanned Systems: Ten Lessons from the Second Nagorno-Karabakh War,” 2021.

[2] Benjamin Bremlow, “A Brief, Bloody War in a Corner of Asia Is a Warning about Why the Tank’s Days of Dominance May Be Over,” Business Insider, 24 November 2020; Alex Gatopoulos, “The Nagorno-Karabakh Conflict Is Ushering In a New Age of Warfare,” Al Jazeera, 11 October 2020.

[3] Jahara Matisek and Ian Bertram, “The Death of American Conventional War: It’s the Political Willpower, Stupid,” Strategy Bridge, 5 November 2017; Sean McFate, The New Rules of War: Victory in the Age of Durable Disorder (New York: William Marrow, 2019), 25–42; Antoine Bosquet, “The Battlefield Is Dead,” Aeon, 9 October 2017.

[4] “The Azerbaijan-Armenia Conflict Hints at the Future of war,” Economist, 8 October 2020.

[5] See John Antal, Seven Seconds to Die: A Military Analysis of the Second Nagorno-Karabakh War and the Future of warfighting (Havertown, PA: Casemate Publishers, 2022).

[6] Alexander Montgomery and Amy Nelson, The Rise of the Futurists: The Perils of Predicting with Futurethink (Washington, DC: Brookings Institution, 2022), 5.

[7] Amos Fox, The War for the Soul of Military Thought: Futurists, Traditionalists, Institutionalists and Conflict Realists, Association of the United States Army, Landpower Essay 23-1, March 2023.

[8] Patrick Porter, “Out of the Shadows: Ukraine and the Shock of Non-Hybrid War,” Journal of Global Security Studies 8, no. 3 (September 2023): 4.

[9] John Antal, “Seven Battlefield Disrupters: Warfighting Challenges for the US Military Derived from the Second Nagorno-Karabakh War,” Maneuver Warfighter Conference, February 2021; Frank Gardner, “Ukraine War: Is the Tank Doomed?,” BBC News, 7 July 2022.

[10] Hew Strachan, “The Lost Meaning of Strategy,” Survival 47, no. 3 (2005): 48–49.

[11] Strachan, “The Lost Meaning of Strategy,” 48.

[12] Joint Chiefs of Staff, Joint Publication (JP) 5-0, Joint Planning (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 2020): I-3.

[13] JP 5-0, I-3.

[14] Jeffrey Meiser, “Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy,” Parameters 46, no. 4 (Winter 2016): 82.

[15] Meiser, “Are Our Strategic Models Flawed?,” 82.

[16] Meiser, “Are Our Strategic Models Flawed?,” 90.

[17] Meiser, “Are Our Strategic Models Flawed?,” 86.

[18] Carl von Clausewitz, On War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 141.

[19] Don Starry, “To Change an Army,” Military Review 43, no. 3 (March 1983): 25–26.

[20] James Rosenau, “Thinking Theory Thoroughly,” in The Scientific Study of Foreign Policy, ed. James Rosenau and Mary Durfee (New York: Routledge, 2018), 34.

[21] Department of the Army, Army Doctrine Publication 1-01, Doctrine Primer (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 2019).

[22] Department of the Army, Field Manual (FM) 3-0, Operations (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 2022), 1-2–1-3; Department of the Army, Field Manual (FM) 100-5 (Obsolete), Operations (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1986), 9–22.

[23] Andrew Feickert, “Defense Primer: Army Multidomain Operations (MDO),” Congressional Research Service, IF11409, 21 November 2022.

[24] Jack Watling and Nick Reynolds, Meatgrinder: Russian Tactics in the Second Year of Its Invasion of Ukraine (London: Royal United Services Institute, 2023); Michael Kofman and Franz-Stefan Gady, “Ukraine’s Strategy of Attrition,” Survival 65, no. 2 (2023); Anthony King, “Will Inter-State War Take Place in Cities?,” Journal of Strategic Studies 45, no. 1 (2022); Amos Fox, “On Sieges,” RUSI Journal 166, no. 2 (2021); Amos Fox, “Reframing Proxy War Thinking: Temporal Advantage, Strategic Flexibility, and Attrition,” Georgetown Security Studies Review 11, no. 1 (August 2023).

[25] Amos Fox, “Maneuver Is Dead? Understanding the Components and Conditions of Warfighting,” RUSI Journal 166, no. 6–7 (2021): 10–18.

[26] Department of the Army, Army Doctrine Publication (ADP) 5-0, The Operations Process (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 2019): 2-1.

[27] JP 5-0, I-2.

[28] ADP 5-0, 2-1.

[29] Joseph Gattuso, “Warfare Theory,” Naval War College Review 49, no. 4 (1996): 112.

[30] Gattuso, “Warfare Theory,” 113.

[31] Watson, Strategy, 1.

[32] Clausewitz, On War, 132.

[33] Clausewitz, On War, 141.

[34] Montgomery and Nelson, The Rise of the Futurists, 5.

[35] Montgomery and Nelson, The Rise of the Futurists, 5.

[36] Harlan Ullman and James Wade, Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance (Washington, DC: National Defense University, 1996), 1–10.

[37] Ullman and Wade, Shock and Awe, xx.

[38] Harlan Ullman, “20 Years On, ‘Shock and Awe’ Remains Relevant,” The Hill, 30 March 2023.

[39] John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001), 11–13.

[40] Martin Hollis, The Philosophy of Social Science: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 116.

[41] Watson, Strategy, 168.

[42] Watson, Strategy, 168; Erik Sherman, “Everything Dies, Including Information,” MIT Technology Review, 26 October 2022.

[43] Roger Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 88–89.

[44] J.F.C. Fuller, Armored Warfare (Harrisburg, PA: Military Service Publishing Company, 1943), 11–13.

[45] Clausewitz, On War, 141.

[46] James Rosenau, “Thinking Theory Thoroughly,” in The Scientific Study of Foreign Policy (London: Frances Pinter, 1980), 19–31.