将来の戦争における課題の神話と原則(AUSA)

MILTERMで昨年12月に紹介した「西側の軍事的思考と近代軍事的思考の四原型からの脱却 (AUSA)」に続く米陸軍中佐Amos Fox氏の「戦争の将来に関する理論」についての5部構成の論文のうち第2弾を紹介する。(軍治)

![]()

将来の戦争における課題の神話と原則

MYTHS AND PRINCIPLES IN THE CHALLENGES OF FUTURE WAR

写真:米陸軍ザビエル・レガッタ2等軍曹 |

December 04, 2023

by LTC Amos C. Fox, USA

Land warfare Paper 23-7, December 2023

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

エイモス・フォックス(Amos Fox)はレディング大学の博士課程在籍中で、フリーライター、紛争学者として米陸軍協会(Association of the United States Army :AUSA)に寄稿している。戦争(war)と戦い(warfare)の理論、代理戦争、将来の武力紛争、市街戦(urban warfare)、機甲戦(armored warfare)、ロシア・ウクライナ戦争などを研究・執筆。エイモス(Amos)は『RUSIジャーナル』や『Small Wars and Insurgencies』など多くの出版物に寄稿しているほか、英国王立サービス研究所の『Western Way of War』、『This Means War』、『Dead Prussian Podcast』、『Voices of War』など数多くのポッドキャストにゲスト出演している。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

執筆者の見解や意見は、必ずしも米国陸軍協会の見解を反映するものではない。掲載用に選ばれた記事は、当協会の見解として、特定の防衛または国家安全保障問題の議論に貢献すると思われる著者による研究を示すものである。これらの記事は、陸軍省、国防総省、米国政府、米国陸軍協会またはその会員の見解を代表するものであってはならない。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

本稿は、武力紛争の将来を考察する米陸軍協会(AUSA)シリーズの第2弾である。シリーズ第1弾「西側の軍事的思考と現代の軍事的思考の四原型からの脱却」(陸上戦力エッセイ23-6、2023年8月)はこちらから。

この回では、現代および将来の武力紛争の課題に対処するために、西側の軍隊(Western militaries)の認知的成熟を阻害している神話を精査する。これらの神話に対抗するため、技術革新は減衰が早いという信念(belief)に基づいた一連の基準も提示する。これは、自己組織化する敵対者(self-organizing adversaries)が常に戦場の新奇性に自己保存戦略で対応するためである。

要約

・ 現代の軍事的思考(contemporary military thinking)における一連の神話が、将来の戦争における課題、機会、解決策に対する幅広い理解を妨げている。適応的で利己的な対立的革新の軽視は、これらの神話のそれぞれを結びつけるテーマであり、結局のところ、武力紛争の実務家や研究者に限られた有用性しかもたらさない理由である。

・ 戦争の原則(principles of war)はそれぞれ、写真のネガのように、原則そのものと同じくらい重要な逆の品質を持っている。

・ 第一に、組織的な群集心理の専横を打ち破り、従来の常識に対する鋭い検証に拍車をかけることである。第二に、武力紛争の現実に適合し、戦争(war)と戦い(warfare)の将来にとって適切な理論やコンセプトの創作に活力を与えるために必要な知的刺激を提供することである。

・ 戦争(war)とは、武力紛争の戦略的な考慮事項であり、戦い(warfare)とは、作戦的・戦術的な考慮事項、すなわち、実際の戦闘がどこで発生するかということである。

・ 将来の戦争に適切に備えるということは、優遇される結果だけでなく、不測の事態を考慮することである。

はじめに

過去20年間、西側の軍事的思考(Western military thinking)は、国家軍、非国家主体、契約上の代理人を含む軍事部隊の働きを説明しようと、非線形性と創発的行動を用いることに焦点を当ててきた。精密さの魅力は、多くの西側諸国が好む、短時間で決定的で無血の紛争を可能にすることである。

このような状況下で、西側の軍事的思考(Western military thinking)は精密打撃を万能薬に昇華させている。この考えの精神(spirit of this idea)は、プレスリリースや国防・政策指導者との質疑応答からも伝わってくる。欧米の政治指導者や上級軍事指導者が概説する演説や政策の多くには、精密(precision)という形容詞が付加され、目立たない場所となっている。

この言葉の微妙な武器化は、それ自体が最終目的になっていることを示している。このように、「精度(precision)」は自己言及的なシステムの中で作動しており、それは同時に最終目的であり、方法であり、手段でもある。

精密打撃が過度に重視されるようになったことで、戦略は軍事的な問題に総合的に対処するためのツールから、「ターゲティング・プロセスによる問題管理」として知られるものへと変化した。この力学を表現するもう一つの方法は、点の戦術の戦略(strategy of point tactics)と定義することである。

アフガニスタン、イラク、リビアにおける西側諸国の軍事的失敗は、戦略的推進力の集合的な柱として、精密さと点の戦術の戦略(strategy of point tactics)の欠点を浮き彫りにしている。マルチドメイン作戦(MDO)、統合全ドメイン指揮・統制(JADC2)、コンバージェンス(収束)など、精度を重んじる思考をさらに洗練させたものは、引き続き「ターゲティング・プロセスによる問題管理(issue management-via-targeting process)」と点の戦術の戦略(strategy of point tactics)のアプローチの戦略を反映している。

精密さを重視し、点の戦術の戦略(strategy of point tactics)をとることは、「決勝点(decisive points)」を予期しているという欠陥のある信念(belief)と響き合っている。理論家のリデル・ハート(Liddell Hart)は、「決勝点(decisive points)」はしばしば事後的に決定的なものとして認識されるだけで、軍事専門家ではなく歴史家によって認識されることが多いと指摘する[1]。

精密打撃(precision strikes)がいわゆる「決勝点(decisive points)」に及ぼす影響の因果関係を支える論理は、依然として重心(COG)に対する信念(belief)に支えられている。重心(COG)はアキレス腱のようなもので、適切に攻撃されれば、その弱体化は敵対者の戦略的麻痺(strategic paralysis)を引き起こし、敵対者は闘わずして崩壊すると信じられている[2]。

その理論的な魅力にもかかわらず、重心(COG)のコンセプトには十分な知的厳密性と経験的証拠がなく、それを良い考え(good idea)以上のものにすることができない。

一方、カタル・ノーラン(Cathal Nolan)やアンソニー・キング(Anthony King)のような研究者は、先進国間の武力紛争は戦術的消耗(tactical attrition)によって勝利するものであり、それが戦域を越えて複合的に作用すると、作戦的・戦略的疲弊を生むと実証的に説明している[3]。

ノーラン(Nolan)とキング(King)の発見は、戦略的な言説が点のターゲットへの精密打撃(precision strikes)を強調するものに堕しつつあるという主張と相まって、西側諸国が台湾の野心に関する中国との衝突に伴う課題を検討する上で、ますます重要性を増している。

神話(MYTHS)

今日、この記事の中で神話と分類されている流行のコンセプト論は、戦争(war)と戦い(warfare)の両方に対する明晰な理解を腐敗させ、それによって西側の軍事的思考(Western military thinking)を悩ませている「ターゲティング・プロセスによる問題管理」という問題を強化している。

これらの神話とは、(1)指揮官と指揮ノードが現代と将来の戦場で重要な価値を持つという信念、(2)将来の武力紛争の課題に直面するためには、小型で軽量でより展開可能な部隊が必要であるという信念、(3)将来の戦争では、より透明性の高い戦場(more transparent battlefield)が見られるという信念、(4)自分の用兵上の好みが重要であるという信念、(5)「撃破(敗北)メカニズム(defeat mechanism)」のコンセプトは正当であり、もしそうなら、実際に役に立つという信念である。

これらの神話は、戦争の原則(principles of war)ヒューリスティック※1を活性化するための触媒であり、この記事の主な貢献である。

※1 ヒューリスティック(heuristic)とは、ある程度正解に近い解を見つけ出すための経験則や発見方法のことで、「発見法」とも呼ばれるす。いつも正解するとは限らないが、おおむね正解するという直感的な思考方法で、たとえば、服装からその人の性格や職業を判断するといったことは、ヒューリステックな方法といえる。理論的に正しい解を求め、コンピュータのプログラムなどに活用される「アルゴリズム」に対置する概念である。(参考:https://www.keyence.co.jp/ss/general/iot-glossary/heuristic.jsp)

原則(PRINCIPLES)

20世紀初頭にJ.F.C.フラー(J.F.C. Fuller)によって初めて提唱され、彼の生涯に何度も改良が加えられたこの戦争の原則(principles of war)は、1世紀もの間、比較的不変のものであった。近年、理論家たちはこのテーマ、特に武力紛争の将来に関連するテーマに取り組み、程度の差こそあれ、成功を収めている。

西側の軍事思想(Western military thought)とそれに関連する戦略プロセスの多くを支えている原則の改善を支援するこうした試みにもかかわらず、多くの西側の軍隊(Western militaries)は、彼らの思考の基盤として、停滞した何世紀も前の考え(centuries-old ideas)や、簡単に改ざん可能な原則やヒューリスティックに依存するという、憂慮すべき傾向を続けている。

戦争の原則(principles of war)は、その代わりに、考えの市場(marketplace of ideas)から得た合理性に基づくべきであり、戦争の科学はイデオロギーの枠を超えるという態度に立脚すべきである。戦争(war)と戦い(warfare)に関する基本的なコンセプトの構築に、制度的なバイアスはふさわしくない。この精神に基づき、本稿では5つの基本原則が戦争を導くと仮定する。

さらに、これらの原則にはそれぞれ逆の原則(inverse principle)がある。逆の原則(inverse principle)を考慮することが重要なのは、すべての参加者が戦略的勝利を追求する多国間競争というレンズを通して戦争(war)と戦い(warfare)を見る必要性を、利己心(self-interest)が曇らせることがないようにするためである。

理論家のB.H.リデル・ハート(B.H. Liddell Hart)が警告する。「戦争は二者間の問題である。従って、実用的であるためには、どんな理論であれ、相手側があなたの計画を覆す力を持つことを考慮に入れなければならない。相手の妨害に対する最善の保証は、自分の計画を状況に適応させる準備ができていること、そして新しい状況に適合しうる変形を準備しておくことである」[4]。

原則と逆の原則(inverse principle)は互いに反映し合い、全体として見れば、軍事部隊が戦争のためにどのように方向づけられなければならないかを支える岩盤原則を表している。この5つの原則とは(1)勝利、(2)生存、(3)秩序、(4)耐久性、(5)力。

逆の原則(inverse principle)はそれぞれ、(1)損失、(2)消滅、(3)無秩序、(4)脆化(embrittlement)、(5)窮乏(starvation)である。

重要なことは、これらの原則は戦争に焦点を当てたものであり、戦いに焦点を当てたものではないということである。つまり、これらの原則は、武力紛争に対する国家とその軍隊の戦略的考慮を扱ったものである。戦いの原則(principles of warfare)、すなわち用兵(warfighting)に関係する戦術および作戦レベルの原則については、本シリーズの後半で取り上げる。

第1部-現代の軍事的思考の神話

第1の神話-指揮の神話

偉大な大尉(GREAT CAPTAINS)

軍事専門家の間では、戦場での勝利、指揮・統制、軍事的リーダーシップの間には線形な関係が存在するというのが通説である[5]。この関係は戦争そのものと同じくらい古い。おそらく、ナポレオン戦争の第三次連合戦争ほど、指揮神話にまつわる因果関係をよく示す歴史的な例はないだろう。

この紛争では、国家元首やその他の政治的要人が、しばしば軍隊を率いて戦場に赴くか、少なくとも戦場に同行した[6]。このような政治的・軍事的構図のため、敵対者に軍事的に決定的な大勝利を収めれば、地政学的なインパクトが大きくなることが多かった。

会戦は、国家元首が死と隣り合わせであり、勝利と撃破(敗北)がねじれた金属であったため、武力紛争の通貨であった[7]。さらに、この時代のほとんどの軍隊、そして徴兵制度で運営されていた軍隊は、脱走を防ぐためにかなりの監督を必要とした。

したがって、軍事指導者を排除すれば、徴兵制に基づく軍隊が無秩序に陥る可能性がある。一方、国家元首を排除すれば、あるいは最低でも、会戦において政治指導者の軍隊を排除すれば、その国家や政治を屈服させることができる。

第三次連合戦争は、前項で概説した因果関係モデルに合致していた。ナポレオンとその同盟国の少数の同胞が、いくつかの国家や小政体からなるヨーロッパ連合を打ち破ったのである。ウルム戦役(Ulm Campaign)ですでにオーストリアを打ち破っていたナポレオンの軍隊は、アウステルリッツでロシア軍を粉砕し、アウステルリッツはナポレオンの傑作(pièce de resistance)となった。

アウステルリッツの会戦(Battle of Austerlitz)では、フランス、オーストリア、ロシアの国家元首がすべて戦場に立ち会ったため、この戦いは「三皇帝の会戦(Battle of the Three Emperors)」とも呼ばれる[8]。皇帝たちの存在によって、地政学的な逡巡やミッション・クリープ※2が起こらないことが保証された。

※2 ミッション・クリープ(mission creep):本来は米軍事用語で任務を遂行する上で目標設定が明確でなく当初対象としていた範囲を拡大したり、いつ終わるか見通しが立たないまま人や物の投入を続けていかなくてはならなくなった政策を意味し批判的に使われる言葉(参考:https://eow.alc.co.jp/search?)。任務を進めているうちに,当初の目的以上に活動が拡大してしまうこと(参考:https://imidas.jp/katakana/detail/Z-32-4-0400.html)

こうして、フランスがアウステルリッツで勝利したことで、歴代皇帝の夜会(soirée of emperors)は、戦争の結果について明確かつ定量的な決定を下すことを余儀なくされた。その結果、プレスブルク条約によってボナパルト(Bonaparte)の地政学的地位は(少なくとも一時的には)揺るぎないものとなり、オーストリアとロシアの政治的・軍事的撃破(敗北)については疑問の余地がなくなった。この構成では、単純な線形論理(論理1)「指導者 → 抵抗する意志」が存在した(表1参照)。

指導者の存在は、地政学的な決断力にとって重要なだけではない。リーダーシップと指揮ノードは、徴兵制や無気力な兵士で構成される軍隊にとって重要である。リーダーシップは戦いにおける動機づけの要因としてだけでなく、そうでなければ無秩序になってしまう秩序を実装し、維持するためのツールとしても機能する。

こうしたシステムでは、指導者は比較的やる気のない暴徒の秩序を維持し、暴徒を集団暴力のベクトルとして利用できるようにする。この種のシステムでは、指導者はそれぞれの軍隊の中枢神経システムの要である。

In this type of system, decisions are made, information and intelligence are digested, and strategy and plans are formed at a leader’s location. A simple linear logic (Logic 2) exists in these armies: Leader → Order → Operate (see Table 1).

このタイプのシステムでは、決心が行われ、情報とインテリジェンスが消化され、戦略と計画が指導者の位置で形成される。このような軍隊には、単純な線形論理(論理2)「指導者→秩序→作戦」が存在する(表1参照)。

|

論理 |

論理の焦点 | 主な脆弱性 | 時代 | |

|

論理1 |

指導者→抵抗する意志 | 国家元首の心 | 第1次世界大戦前 |

第1次世界大戦前 |

|

論理2 |

指導者→秩序→作戦 | システムの秩序 | 指導者 |

普及 |

|

表1:戦争の理論(初期) |

今日の国軍は、かつての徴兵制の軍隊とは異なり、専門職で目的志向である。今日、下士官(noncommissioned officers :NCO)は、かつて上級軍事指導者や下級指揮官が担っていたタスクの多くを吸収している。現代の軍隊は、下士官(NCO)にシステムの秩序を維持する責任を与えている。

その結果、指揮系統(chain of command)に沿った上級軍事指導者や指揮官は、かつてほどにはシステムの秩序にとって重要ではなくなった。このため、現代の軍隊は国家を代表し、国家の外交政策とそれに関連する軍事的目標を支持している。

かつての軍隊は、国家元首と、国家元首の軍事的目標を達成するために秩序を維持し、献身的でない兵士を鼓舞する現地指揮官を代表するものだった。

そこで生まれたのが、理論家リデル・ハート(Liddell Hart)の「偉大な大尉(Great Captain)」理論である。指揮・統制の因果関係や目的が根本的に変化したにもかかわらず、こうした考え(ideas)は西側の軍事的思考(Western military thinking)の中で石灰化したままである。

今日、軍隊は国家を代表し、国家は軍隊に投資する。国家は自国の軍隊が敗北することには関心がない。そのため、復元性に富み、持続的な戦闘に耐えうる縦深性ある軍隊を構築する。

志願兵部隊で作戦する国家を基盤とする軍隊には、異なる論理が存在する。志願制の国軍を導く論理(論理3)は、以下の論理「忍耐→秩序→作戦」に従って動く。

任務の達成、すなわち勝利は、すべての行為主体が前進するための手すりである。しかし、勝利の定義は基本的に国家(または行為主体)固有のものであり、敵対者にとっては、最善のインテリジェンスの取組みにもかかわらず、完全にはわからないものである。

「忍耐→秩序→作戦」の論理では、指揮官、司令部ノード、指揮所の重要性は輝きを失う。西側の軍隊(Western militaries)の多くが採用している論理3のシステムでは、論理1や論理2の個人中心の論理とは異なり、国家中心の論理を採用している。

論理3では、国家にとって個々の指導者の重要性は、任務達成を継続しながら会戦の厳しさに耐える軍隊の能力よりも低い。確かに、論理3ではボナパルト(Bonapartes)将軍はほとんど生まれない。なぜなら、論理3を支えるシステム的根拠は、個人主義的リーダーシップではなく、「次の指導者を育てる(next leader up)」アプローチに基づいているからである。

その結果、国家が非人間的で組織的なリーダーシップを重視するようになり、「偉大な大尉(Great Captain)」理論も同様に廃れていく(表2参照)。

|

論理 |

論理の焦点 | 主な脆弱性 | 時代 | |

|

論理1 |

指導者→抵抗する意志 | 国家元首の心 | 第1次世界大戦前 |

第1次世界大戦前 |

|

論理2 |

指導者→秩序→作戦 | システムの秩序 | 指導者 |

普及 |

| 論理3 | 忍耐→秩序→作戦 | システムの耐久性 | 維持 |

9.11後 |

|

表2:戦争の論理(完成形) |

論理3の重要性は今後ますます高まる。人工知能、機械学習、自律システムの普及は、指揮・統制に対する個人志向のアプローチの重要性をさらに低下させるだろう。個人ではなく、情報、データ、データ処理、情報ネットワークが「偉大な大尉(Great Captains)」に取って代わるだろう。

膨大な量の情報をふるいにかけ、状況に応じて優先順位をつけた選択肢のリストを作成した機械が、指揮官を選択肢の選択、リスクの高い任務の承認、それぞれの作戦区域内での作戦の集計的効果の把握に追いやるようになれば、人間の分析はますます重要性を失うだろう。

人工知能、機械学習、自律システムが将来的に重要な地位を占めるようになれば、「偉大な大尉(Great Captains)」は「偉大なネットワーク(Great Network)」や「偉大な承認権者(Great Authorizers)」に取って代わられるだろう。法的責任は、人間の指揮官にとって唯一残された重要な指揮権のひとつとなるだろう。

根本原因

論理1と論理2のもう一つの重大な問題は、現代の武力紛争における根本的な問題に適切に対処していないことである。19世紀の戦場では主流であったが、現在では、敵対者が部隊の指揮官や指揮の要素を排除すると崩壊する。

カール・フォン・クラウゼヴィッツ(Carl von Clausewitz)やアントワーヌ・ジョミニ(Antoine Jomini)の著作に見られる19世紀の軍事論理は、現代の軍事的思考(contemporary military thinking)の根幹をなすものである。例えば、クラウゼヴィッツ(Clausewitz)やジョミニ(Jomini)の著作と欧米の軍事作戦ドクトリンを比較分析すると、同じような一連の考え(set of ideas)が示されている。

「決勝点(decisive points)」、「重心(center of gravity)」、「内線(interior line)」と「外線(exterior line)」など、多くの用語の中でも特に特定の用語が現在も使われているのは、論理1と論理2の根拠がいかに現代の軍事的思考(modern military thinking)の基礎であり続けているかを示す一例である。

しかし今日、国家は情報を入手し、ターゲティング・データを作成し、ますます遠距離から攻撃できる軍隊を使用している。今日の(そして明日の)戦場では、情報、情報ネットワーク、部隊、戦略的目的が、個々の指揮官よりも重要である(そして今後も重要である)。

実際、指揮官は自由に使えるツールをフル活用することに消極的で、将来の会戦で巧みでインパクトのある軍事作戦を阻害することになりかねない。ネットワークと情報は、物理的な世界には存在しないため、今日、排除することは不可能ではないにせよ、困難である。

ネットワークと情報は非物理的な変数であるため、破壊することはできないが、混乱されるだけだと主張する人もいるかもしれない。例えば、指揮所や本部が破壊されても、その指揮ノードを通じて脈動する情報やネットワークが破壊されるわけではない。むしろ、少数の人間がネットワーク上の情報と相互作用するための手段を一時的に破壊するだけである。

戦略的目的もまた、非物理的な変数である。ネットワークや情報と同様、戦略的目的も破壊することはできない。国家元首が軍隊を武力紛争に導くことはもはやないため、戦略的目的は、武力紛争に関与するという政治的決定とそれを支える軍事的目標によって具体化される。

論理3が軍事活動を活性化させる今日の武力紛争の時代においては、軍の指揮官、司令部、指揮所は、論理1や2が主流だった時代のような重要性をもはや持っていない。

その結果、指揮官や指揮所、ネットワークよりも、敵対者の部隊が戦場における最も重要な変数となる。この視点には賛否両論あるが、この仮説をより詳細に検証することは重要である。

指揮官、司令部、指揮所は、任務を遂行できる部隊がなければ作戦できない。指揮するものが何もない指揮官は、ただの個人である。同様に、指揮・支援する部隊のない司令部や指揮所は、作業スペースを占有する個人の集まりにすぎない。

指揮官のいない実戦部隊は、それでも軍事的目標を達成する能力、目的、情報を有している。指揮所や司令部を持たない実戦部隊は、戦略的目的や最後の命令に基づいて作戦することもできるし、別の戦闘旗(battle flag)の下に編成することもできる。

現代のネットワークは、指揮官や指揮ノードの不在にもかかわらず、情報の流れが軍のデジタル情報ネットワークを通過し続けることを保証する。指揮官の不在は、現実的な問題解決の「次の指導者を育てる(next leader up)」プロセスを通じて処理される。これは、あらゆる近代的な国家軍および非国家主体軍の特徴である。

その結果、現代の軍事部隊は、そうするための物理的手段や自己規律を持たなくなるまで、あるいは任務を達成するまで、軍事的目標に向かって作戦を続けることが期待される。表3は、指揮と部隊の間の論理3の因果関係を示している。

|

変数 |

作戦可能 | 作戦不可能 |

|

部隊のいない指揮官 |

〇 |

|

|

部隊のない司令部 |

〇 |

|

|

部隊のいない指揮所 |

〇 |

|

|

指揮官のいない部隊 |

〇 |

|

|

司令部のない部隊 |

〇 |

|

| 指揮所のない部隊 |

〇 |

|

表3:論理3:指揮と部隊の比較 |

論理3が現代の軍事作戦に与える影響を考えると、大まかに2つのトピックが導き出される。第一に、原則として、指揮官、司令部、指揮所を排除することは、軍事的勝利への確立され、使い古されたルートと矛盾する。指揮官やコンピューターはすぐに入れ替わるが、戦車や野戦砲、人間はそうではない。

一方、敵対者の部隊を組織的に全滅させることは、敵対者が政策目標[9]に向かって国家を前進させる能力を停止させるだけでなく、敵対者の産業のひずみを増幅させ、指揮官や指揮ノードを排除できない方法で、相手の戦略的経済的考慮をますます複雑にする。

第二に、精密打撃を通じて指揮の要素をターゲットにする戦略は、長く破壊的な戦争を減少させるどころか、激化させるかもしれない。表3で明らかになった因果関係を考慮すると、指揮官と指揮要素のない部隊は、それができなくなるまで闘い続けるが、部隊のない指揮官は何もできない。

指揮官や指揮の要素を排除するよりも、戦場から敵対者の軍事部隊を計画的に根絶やしにする方が、早く勝利に結びつくという論理が成り立つ。しかし、現実はそうではないことを教えてくれる。

例えば、中東全域でアルカイダとイスラム国の指導部をターゲットにした米軍の精密打撃戦役は、季節の移り変わりと同じくらい頻繁に指揮官を抹殺してきた。しかし、両テロ集団は鋼鉄の嵐を切り抜け、交戦部隊を維持している[10]。

さらに、ウクライナにおける軍事作戦は、神話1の因果関係を裏付けている。2022年の夏を通じて、ウクライナは米国のインテリジェンス機関の協力を得て、戦場で15人以上のロシア軍将兵を計画的に排除した[11]。

ロシア軍将兵の排除は彼らの活動を混乱させたかもしれないが、特定の戦闘や戦争全体への影響はせいぜい限られている。ソーシャル・メディア上でウクライナを支持する多くの雑談が生まれたことを除けば、この打撃はロシア軍の敗北を加速させたり、ウクライナ軍の勝利の確率を高めたりする効果はほとんどなかった。

実際、多くのアナリストは、紛争は膠着状態にあり、国際社会の軍事的支援とインテリジェンス支援にかかわらず、ウクライナは克服できないだろうと指摘している[12]。これは、ウクライナの軍最高司令官であるヴァレリー・ザルジニー(Valery Zaluzhny)将軍も同じ立場である[13]。

第2の神話-小さく、軽く、分散している方が良い

西側の軍隊(Western militaries)や多くのアナリストの間では、戦場に分散して配置される小型軽量の部隊が、将来の武力紛争の課題に対処するのに最も適しているというのが、従来の考え方である[14]。

この提案は、「非接触戦(non-contact warfare)」の重要性が高まっているという信念(belief)、つまり、国家が敵対者をより鮮明に、より遠くから察知し、それに応じて、より遠くから、より高い精度で敵対者を攻撃することができるという考えに基づいている[15]。

さらに、小規模で軽量な部隊を擁護する主張の大部分は、2020年のナゴルノ・カラバフ戦争のビデオや、現在進行中の露・ウクライナ戦争のセンセーショナルな短いビデオクリップを参照している。そこでは、ドローンと精密打撃(precision strikes)により、単一の戦車と小規模な戦闘陣地を掃討する[16]。

こうした有限の戦術的交戦の断片を振り返って、多くのコメント提供者は、これらの交戦の教訓は、大規模な部隊は将来の戦場では特定され、破壊される運命にあること、そして、陸上戦(land warfare)の課題に対処するための答えとして、ドローンと精密打撃がますます重要になってきていることを示唆している[17]。

しかし、不連続の打撃や戦術的洞察力の乏しいクリップをつなぎ合わせても、分析の厳密さを示すとは言い難い。学んだはずの教訓や、戦力構造変更を強制するための推奨事項の基礎を形成するべきではない。

武力紛争を交戦とターゲティング・プロセスというレンズを通して見ると、国家は戦略的にも戦術的にも不適切な戦争準備をすることになる。国家とその軍隊は、戦争は敵対者を疲弊させる労力と資源を費やす作戦を通じて勝利するものであることを理解しなければならない[18]。

さらに、冷戦期を通じて戦争の帳尻合わせの役割を果たした核戦争の脅威は、戦場の透明性(battlefield transparency)と長距離精密打撃という認識される課題に類似したものを提供する。

第二次世界大戦後、ソ連が核戦力を誇示したことを受けて、米陸軍は、大規模で低速の編成はソ連の偵察によって素早く識別され、戦術核攻撃によって戦場で破壊されると主張した[19]。したがって、ペントミック師団は、短距離および長距離の核打撃によって容易に発見され、迅速に破壊されるという理論的問題に対する解決策であった。

研究者のリチャード・ケジオール(Richard Kedzior)は、核兵器が大型の重編成にもたらす脅威に対抗するため、小型で軽量かつ展開が容易な編成を用いた分散作戦を意図したペントミック師団は、理論から実践に移された時点でパラドックスに満ちていたと主張する[20]。ケジオール(Kedzior)は、軍の指導者たちがいくつかの重要な考慮事項を説明できなかったと述べている。

第一に、戦術核兵器の真の破壊力を理解していなかったことである。戦術核兵器は、小型、軽量、分散した部隊の実用性を上回っていた。第二に、小型、軽量、分散した部隊は、有用な打撃を与えるための戦闘力と揚力を欠いており、分散した配置は、集団で戦場の機会をとらえたり、効果的な防衛作戦を実施したりする能力を損なうものであった[21]。

第三に、ペントミック師団の小規模で軽量かつ分散した部隊は、維持者の移動時間が長いため、兵站の悪夢を生み出した。R.F.M.ウィリアムズ(R.F.M. Williams)は、ペントミック師団の小規模、軽量、分散した部隊は、「核による火力支援、分散、速度、移動性」に頼ることになったと回想している。

さらに、ペントミック師団の下位部隊は、「超移動(hyper mobile)」部隊と、前線に近い部隊を維持する「小規模で散在する補給拠点」に供給するための大規模な兵站プールを必要とした。しかし、米軍はルビコンを渡り、ペントミック師団を分散作戦の期待に応えさせることはできなかった[22]。

ケジオール(Kedzior)とウィリアムズ(Williams)が提起した問題は、分散型作戦に適した小型で軽量かつ迅速な展開が可能な部隊の必要性を改めて検討するための良い出発点となる。ケジオール(Kedzior)とウィリアムズ(Williams)の両氏の指摘は、現在も、そして将来も有効である。

加えて、さらに3つの点を指摘しなければならない。第一に、小規模な部隊による分散作戦は、敵対者の注意を引くことになる。ある場所に出入りする小規模な部隊は、同じ空間で作戦する大規模な部隊よりも目立つ可能性が高い。

さらに、個別の部隊や能力は大きな編成の中に隠されている方が良いため、重要な支援や有効な要素を見つけるのは、大きな編成よりも小さな編成の方が簡単であり、困難ではない。

第二に、大規模な編成内で発生する後方支援活動と兵站活動は、小規模な編成に比べて目に見えにくい傾向がある。つまり、後方支援活動と兵站活動は、大規模な編成の継続的な移動、攻撃、防護のバックグラウンド・ノイズに紛れてしまう。

同様に、小規模な編成の後方支援活動や兵站活動も、補給物資の種類を内部で生成する何らかの方法がなければ、後方支援部隊、戦術用兵部隊、司令部、接続道路網の位置を電信で知らせる傾向がある。その結果、小規模で軽量な部隊による分散作戦は、注意深い敵対者のターゲッティング・プロセスと偵察のプロセスを単純化する。

第三に、小さく、軽く、分散した部隊は、断片的な破壊を受けやすい。日和見主義的な敵対者は、分散した部隊の分布を自身の優位性のために使用することができる。敵対者はバラバラの部隊の間に入り込み、分散した部隊の1つ以上への増援を阻止し、孤立した部隊を1つずつ殲滅することができる。

さらに、小型・軽量でより展開しやすい部隊の必然性と、戦場の透明性(battlefield transparency)の問題には、さらに2つの課題が大きな障害となっている。

課題‐対応サイクル

軍隊は競争的な敵対的環境の中で作戦する。競争する行為者は、「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」に常に従事している。このサイクルでは、ある行為者が新奇な解決策を提示するたびに、敵対者はその対応を求め、それに対応してその問題に対する独自の新奇な解決策を提示する。このサイクルは、一方が疲弊し尽くすか、一方がもはや闘い続けないと決断するまで続く。

循環論理の餌食にならないように注意しながら、現代の精密弾薬、センシング、ドローン、長距離打撃は、国家中心の工業化された国際武力紛争が再燃する「課題(challenge)」の段階に当てはまることを強調することが重要である。

したがって、後で介入する国(second-mover states)やその友好国、パートナー、同盟国は、今日の斬新な用兵能力(warfighting capabilities)に対する対抗策を開発しようとすることで、「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」の「対応(response)」段階に貢献していると考えるのが妥当である。対応能力が課題(challenge)に追いつき、同等(parity)を生み出す間に存在するタイムラグによって、線形性の論理は一般的に、ある行為者の「対応(response)」段階の技術と戦術が、敵対者の「課題(challenge)」段階の技術と戦術に一歩遅れたままであることを想定している[23]。

今日のドローン、長距離火力、GPSとレーダーの技術革新は、工業化された国際武力紛争の最前線にある課題の一例である。確かに、軍事的思考(military thinking)のコミュニティには、ドローンと長距離火力が戦いに革命をもたらし、今後もそうなるだろうという記事があふれている。

しかし、このような考え方に由来する記述の多くは、紛争の敵対的な文脈や、「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」が、どのように優位性(advantage)、同等(parity)、不利(disadvantage)の間で競争状態が浮き沈みするのかを説明していない。

武力紛争の文脈における課題と対応の間の変動を考慮すると、戦争(war)と戦い(warfare)における技術革新の影響は限定的かつ短期的であると予想するのが妥当である。

したがって、精密打撃、戦場の透明性、ターゲットのセンシングと識別の強化に関連する技術革新の萌芽に対して、より比較分析なしに、より軽量で小規模な部隊がより分散して作戦することが解決策であると考えるのは正しくない。

おそらくその代わりに、対センサー、欺瞞、対ロケット、対ミサイル技術への投資を増やすことで、未来派の懸念に対処しつつ、陸上部隊の打撃力を維持することができる。さらに、これらの能力への投資は、戦術的、作戦的な要素を持つべきであり、つまり、解決策は、より大きな部隊への投資と同様に、小さな部隊のコンセプトと技術に焦点を当てるべきである。

小さく軽い部隊と陸上戦の課題

「ライト・フットプリント(light footprint)」アプローチは、軍事的思考(military thinking)において吸血鬼のような品質を持つ。失敗したペントミック師団から、アフガニスタンとイラクの両方で勝利を封印し惨事を防ぐことができなかったこと、そして2022年2月のロシアのウクライナ侵攻戦略の欠陥に至るまで、「ライト・フットプリント(light footprint)」は常に将来の武力紛争の問題に対する答えを伝えることを約束しながら、常にそれを実現することができない。

この評価は定性的なものだが、定量的な評価を行えば、さらに鋭い、そしておそらくより非難されるべき所見が得られるだろう。従って、西側の軍隊(Western militaries)は、この分野の研究の調査や実験に投資すべきであると、賢明さ(prudence)は示唆している。

同じ意味で、軍事史は、大規模な編成と大規模なフットプリントが、陸上戦(land warfare)の課題に対処するためにより熟達し、より優れた能力を発揮することを示している。これは、必ずしも物理的な敏捷性や器用さによるものではなく、軍の指揮官にさまざまな課題に対処するための柔軟性を提供する能力によるものである。小型で軽量の部隊は、その小ささ、限られた範囲、有機的な用兵能力の欠如により、柔軟性に限界がある。

実際的には、ドナルド・ラムズフェルド(Donald Rumsfeld)前米国防長官の「ライト・フットプリント(light footprint)」という指令によって、アフガニスタンの米軍は2001年10月、タリバン率いるアフガニスタン政府を迅速に打倒することができた。しかし、タリバンやアルカイダの幹部がアフガニスタンの山岳地帯やパキスタンに逃亡するのを防ぐのに十分な人員を提供することはできなかった[24]。

学者のスティーブ・コル(Steve Coll)は、アルカイダがパキスタンに消えるのを阻止するためには、米国は少なくとも2,000人から3,000人の兵士を追加する必要があったと主張している[25]。さらに、アフガニスタンにおける部隊増強の反復サイクルは、しばしば戦争の取組みの指揮の交代を伴うものであったが、これは、軍事的任務を遂行するために必要な手段を軍の指揮官に提供することができなかった「ライト・フットプリント(light footprint)」を反映したものであった。

トミー・フランクス(Tommy Franks)米陸軍大将のイラクにおける軽装備へのこだわりは、このモデルがいかに軍の指揮官を失望させるかを示すもう一つの例である。フランクス(Franks)のイラク作戦計画では、従来の米陸軍部隊に必要な統合部隊を加えた程度の小規模な部隊で、重要な軍事作戦を実施することになっていた[26]。

中央情報局(CIA)が流した情報を取り入れ、フランクス(Franks)は、イラク軍との戦いに勝利すれば、米国はイラク人から解放者として歓迎されるという信念(belief)のもとに計画を立てた。米国は占領国ではないので、大規模な軍隊は必要なく、主権はすぐにイラク人に返還される[27]。

しかし、ほとんど何も起こらなかった。イラクは国全体を巻き込んだ大規模な反乱に発展し、米軍はその後8年間、その克服に時間を費やした。小規模で軽装備の戦力態勢では、イラクの国土の課題を解決することはできなかった。その結果、ブッシュ大統領は、情勢の悪化と現地で発生する課題の進展に歩調を合わせるため、部隊の増強と展開の延長を承認した[28]。

さらに、米軍は多くの国家軍の中でも独特の二律背反に直面している。米軍は世界規模の遠征部隊(expeditionary force)である。世界中に自国の利益を求めるという理由から、小規模で身軽な軍隊のほうが望ましい。このことは、不測事態の作戦(contingency operations)においても、アフガニスタンやイラクへの侵攻のような大規模な軍事作戦(larger military operations)においても重要である。

しかし、パラドックスが存在する。世界中を移動する能力には、迅速な展開が可能な部隊が必要だが、陸上戦(land warfare)には無数の難題があり、特に到着した部隊が準備不足の場合はなおさらである。陸上戦(land warfare)には、無数の試練に対応できる大規模な戦力が必要であるというパラドックスが浮かび上がる。

別の言い方をすれば、政策立案者と戦略的軍事指導者は、小型軽量の部隊を必要とする展開力と、陸上戦(land warfare)のあらゆる課題に対処できる十分強固な部隊との板挟みになることが多い。このような課題の中には、前もってわかっているものもあれば、軍隊が「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」を回す中で初めて浮かび上がってくるものもある[29]。

さらに、市街戦(urban warfare)、地形制圧、人間対人間の交戦など、陸上戦(land warfare)の課題の多くは、長距離火力、精密打撃、スタンドオフ打撃、その他の技術革新では克服できない。その代わりに、これらの難題を克服するには、個々の兵士とその指導者が、現場で、その場その場の状況に応じて、勝つために人間的判断を必要とする適時の決心を下す必要がある。

さらに、米軍は強行突入(forcible entry)を行うために十分な戦力を有していなければならない。これには、海上からの上陸から空中攻撃まで、あらゆるものが含まれる。このような作戦に伴う誤差は大きいため、技術革新に関係なく、誤差の範囲も大きくなる。

したがって、今後数十年の戦いの課題に対処するためには、より小型で軽量な陸上部隊ではなく、より大型でより能力の高い陸上部隊が必要であると想定しなければならない。

さらに、遠征戦(expeditionary warfare)は基本的に攻勢戦(offensive warfare)を意味する。そうでなければ、なぜ部隊は世界中に展開し、即座に防護態勢をとるのだろうか。遠征戦(expeditionary warfare)が攻勢戦(offensive warfare)と同義であることを理解すれば、攻撃と防御の比率3:1は、米軍の将来の戦力デザインのビジョンとして継続すべきである[30]。

この比率は、新しい技術で補うことができるが、歴史が示唆するように、陸上戦(land warfare)での成功は、空想的な技術ではなく、数の力によるものである。

軽くて小さな部隊は、政府や軍の財務アナリスト、財布の紐を握る者、そしてその両者に影響力を持とうとする個人にとって魅力的に映る。

しかし、歴史が示すように、このような戦力は、弱体政府を打倒するといった当面の戦争の狙いは達成できるかもしれないが、軍事的な初期的成功や優柔不断な成功の後にすぐに現れる軍事的・市民的課題に対処するための強さ、柔軟性、体力を軍の指揮官に提供できない。

さらに、政府や軍隊が、遠征作戦(expeditionary operations)のその後の段階で、小規模な陸上部隊が新たな課題に対処できないことに目覚めると、陸上部隊を増派したり、問題の一部を代理部隊に委託して対処させたりすることが多い。

もし軽戦力神話が議論に勝利すれば、米軍とその西側パートナーは、それゆえ、増大する代理戦争に対処する準備をしなければならない。最後に、「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」は、小規模で軽武装の使用に関連する初期のメリットのほとんどは、注意深く利己的な敵対者によってすぐに一致し、克服されることを示唆している。

第3の神話‐迫り来る戦場の透明性の重要性

アナリストや実務家は、透明な戦場(transparent battlefield)は戦争における新たなコンセプトであり、戦争に革命をもたらすと主張している。ドローンや宇宙ベースの監視能力、小型の陸上センサーの普及により、戦場におけるセンシング能力の重要性が増していると彼らは考えている[31]。

その結果、軍事部隊は常時監視下に置かれることになり、より強化されたタイムリーなターゲティングや打撃を受けやすくなる[32]。アナリストのデビッド・バーノ(David Barno)とノラ・ベンサヘル(Nora Bensahel)は、「この広範な支援の網の将来的な透明性(transparency)は、米軍計画担当者にとって恐怖以外の何ものでもないはずだ。. . .これらの要因は、将来の陸軍のドクトリン、組織、プラットフォームに驚異的な影響を与える」[33]。恐ろしい?いや、大げさ?そうだ。

偵察、監視、センシングの技術やプロセスが大幅に進歩し、打撃能力やプロセスが向上したすべての世代は、奇襲は武力紛争の過ぎ去った時代の名残りだと主張するコメンテーターをすぐに見つける傾向がある。

技術的革新は透明な戦場(transparent battlefield)を作り出し、軍の指揮官とインテリジェンス機関は、作戦環境とそこに配置された部隊に関するほぼ無限の情報を保有するようになったという。例えば、アナリストのウィルフ・オーウェン(Wilf Owen)は、透明な戦場(transparent battlefield)は少なくとも第一次世界大戦以来の武力紛争の特徴であり、戦場の透明性(battlefield transparency)は戦いの進化的側面であると強調する[34]。

また、カーティス・テイラー(Curtis Taylor)准将は、19世紀にまでさかのぼる航空観測気球やその他の情報収集能力の使用について言及し、戦場の透明性(battlefield transparency)の歴史的先例に言及している[35]。学者のB.R.イズベル(B.R. Isbell)は、アントワン・ジョミニ(Antoin Jomini)を含むその世紀までさかのぼる理論家たちが、戦場センサーの増加により、透明な戦場(transparent battlefield)での奇襲はすべて時代遅れになったと記していると記録している[36]。

とはいえ、ある種類のシステムの数を多く維持することは、その分野での支配性(dominance)を維持することと同じであることを忘れてはならない。例えば、軍事衛星である。「World Population Review」というウェブサイトによると、軍事衛星の数が最も多いのは、アメリカ(239基)、中国(140基)、ロシア(105基)の3カ国である[37]。ロシアの3位に迫る国家は他にない。

しかし、宇宙ベースの軍事能力は高度に分類されているため、これらの数字を検証することは不可能ではないにせよ、困難である。それにもかかわらず、「World Population Review」の数字は、透明な戦場(transparent battlefield)についての考え方を説明するために、この節で使用されている。

しかし、支配性(dominance)が必ずしも応用的な支配性(dominance)につながるとは限らない。より大規模な部隊であれ、より多くの野戦砲であれ、上空のより多くのドローンであれ、何かを増やしたからといって、戦場や政治的勝利への道が開けるわけではないという例は、歴史に枚挙にいとまがない。

センシングの将来とそれが武力紛争に与える影響についても、同様の理解を適用すべきである。「課題と対応のサイクル(challenge-response cycle)」は、国家が戦場とその戦場へ向かう迅速な部隊(expeditious forces)を観測するためのより洗練された手段を開発するにつれ、敵対的国家がそのセンシング技術を混乱させる方法にも同等の投資を行うようになることを示唆している。

理論家ロバート・レオンハルト(Robert Leonhard)は、絶妙な技術、つまり軍事指揮官がインパクトの強い戦場効果を生み出せる範囲を大幅に拡大するような技術は、多くの場合、より高いレベルの指揮官に保持されると警告している。

行動の自由(freedom of action)が奨励されていない非西側の軍隊(non-Western militaries)では、このような状況はさらに一般的であると考えなければならない。その場合、大隊や旅団は、その地位が西側か非西側かに関係なく、センシング能力を知ることはできないし、必ずしも自分たちの状況に即座に関係しないセンシング情報を知ることもできないという前提に立たなければならない。

戦域指揮官や野戦軍のセンサー・フィードは、数百マイル前方の大隊を圧倒することは間違いない。特に、戦場で争いの余地のない位置を占めること以上のことをしていた場合はなおさらである。

その結果、戦場の透明性(battlefield transparency)は一瞬の軍事的優位性(military advantage)をもたらすが、いったん敵対者がその突破口を発見すれば、再び透明化を回避または回避する方法を見つけるだろう。したがって、西側の軍隊(Western militaries)は、欺瞞の技法や技術、対センサーの技法や技術への投資を続けるべきである。しかし、西側の軍隊(Western militaries)は、戦場の透明性を「諸兵科連合(combined arms)」と「統合性(jointness)」の応用のひとつとみなすべきである。

しかし、透明な戦場(transparent battlefield)はある程度の注意を必要とする。この注意は機動愛好家(maneuver enthusiasts)にとって重要である。透明な戦場(transparent battlefield)での機動戦(maneuver warfare)は、自殺行為かもしれない。陣地戦(positional warfare)と消耗戦(attritional warfare)は、歯止めなき技術革新の必然的な副産物である。

例えば、透明な戦場(transparent battlefield)が現実のものとなった場合、敵対者が数分、あるいは数秒のうちに部隊を特定し、ターゲットを定め、交戦する部隊を有している中で、制限のない地形を部隊が颯爽と移動することは、その部隊が紛争に真剣に関与する前に全滅する可能性があることを意味する。効果的な「センサー・トゥ・シューター・ネットワーク(sensor-to-shooter network)」を備えた敵対者に対して、透明な戦場(transparent battlefield)で前進することは、かなりの砲撃を歓迎することになる。

このままでは、透明な戦場(transparent battlefield)での軍事作戦は、機動型の作戦(maneuver-type operating)から、消耗戦の色彩が強い陣地戦(positional warfare)に近いものへと進化してしまう。

侵略者は、開けた地形で敵部隊との会戦を求める代わりに、敵対者に近い有利な位置(おそらく都市部)を求めながら、途中で不明瞭な地形を見つけようとしながら、ある場所から次の場所へ急いで移動し、敵対者に会戦を仕掛けるかもしれない。もし透明化が実現すれば、会戦は陣地的なものに変わり、戦争は消耗の強打(attritional slogs)と化すだろう。

さらに、軍事部隊の「センサー・トゥ・シューター・ネットワーク(sensor-to-shooter network)」が移動を禁止するため、双方が市街地に移動し、互いに長距離精密打撃の決闘を行うかもしれない。このような状況では、敵対者の感知、攻撃、防護システムが、敵対者が嫌がらせ打撃を使用するのに十分な状態まで排除された場合にのみ、軍隊は移動する気になるかもしれない。

このような状況—火力で破壊する移動‐は、センサーからシューター(sensor-to-shooter)まで豊富な作戦環境における機動戦(maneuver warfare)に対する高邁な考え方ではなく、武力紛争における陣地戦(positional warfare)と消耗戦(attritional warfare)の妥当性を認める、長い間待たれていたものである。

第4の神話‐用兵の好みが重要

戦場での嗜好の重要性の認識は、軍事的思考(military thinking)に浸透しているテーマである。機動戦(maneuver warfare)は、今日、この議論における顕著な特徴の一つである。近年、多くの著名な学者やアナリストが、機動戦(maneuver warfare)は戦力の頂点ではなく、状況や条件が許す場合にのみ起こりうる一つの戦いの方法(way of warfare)に過ぎないということを見事に主張している[38]。

それにもかかわらず、西側の軍隊(Western militaries)では、このコンセプトに関連する誇大広告が実現されていないにもかかわらず、機動崇拝(cult of maneuver)が非常に強い。このため、一部の学者やアナリストは、機動主義的思考(maneuverist thinking)は西側の軍事的思考(Western military thinking)におけるドクトリンなのか、あるいはドグマなのかと疑問を呈している[39]。同じ状況は、不正規戦争(irregular wars)として特徴づけられる紛争にも当てはまる。

こうした紛争の多くでは、西側の軍隊(Western militaries)は「パートナー」を通じて活動していると表明しているが、実際には、自分たちの利己的な目標に従って、自国の軍隊の代理として第三者の行為主体を利用しているのである。

現在進行中のロシア・ウクライナ戦争のような紛争が消耗の色彩(attritional hue)を帯びたり、友好国や非国家主体を支援するための軍事作戦から代理紛争が発生したりすると、西側の軍隊(Western militaries)の軍隊は奇襲されがちである。国家が最善を尽くしても、以下により、用兵(warfighting)は消耗(attrition)に向かう傾向がある。

a) 敵対者は常に、生き残り、勝利するための最善の機会を提供する方法で作戦する。

b) 敵対者は、相手がどのように作戦したいのか、また自分たちがどのように作戦するように作られているのかを最適化しない方法で作戦する。

さらに、国家であろうと非国家であろうと、仲介役(intermediary actor)を通じて作戦し、自国の軍隊に代わって自国の利益を追求するために戦闘に従事させることは、定義上、代理戦争である。しかし、代理行為者の関与の実態を難解にすることで、西側の軍隊(Western militaries)は、代理機関のコストをどのように説明すべきかを理解する用意がないため、自らを不利な立場に追いやることになる。

他方、現実は、国家が敵対的な環境の中で、国家や非国家のさまざまな主体に対して、またそれらとともに闘うための多面的な能力を保有することを求めている。現実は、軍隊に、戦いの理解のベクトルを向けることも、優先的な戦いの方法(way of warfare)のために訓練を最適化することもない、幅広い理解を求める。

例えば、都市環境での作戦や代理戦争には参加しない、あるいは消耗戦(attritional warfare)には関与しない、といった軍の主張は、西側の軍隊(Western militaries)が提供するいくつかの一般的な優遇措置である。

にもかかわらず、これらの宣言は空虚な願望である。軍隊がどのように闘わなければならないかは、4つの要因によって決まる。第一に、物理的環境が決定論的である。市街地、森林の多い地域、水路など、多くの物理的環境は機動性を阻害するため、最小限の戦術要素以上の機動戦(maneuver warfare)を否定する。

しかし、物理的な環境からして、杓子定規な作戦をとるしかないのであれば、機動(maneuver)はあくまで願望にとどめなければならない。第二に、時間は軍事部隊に圧力をかけるため、紛争における双方の戦略、作戦、戦術に影響を与える。

時間は機会と連動しており、完璧に計画され、資源を投入した作戦よりも、機会に最も即応した軍隊が報われる。第三に、軍事部隊は敵対者を考慮しなければならない。

敵対者の闘いの方法(method of fighting)、敵対者が闘いを選択する場所、それぞれの戦力デザインはすべて、軍隊が戦場でその敵をどのように考慮しなければならないかに影響する。第四に、闘いに対する嗜好を考慮することができる。さらに、自分の好みは4つの変数のどれよりも優先して考慮されるべきではなく、それらと協調して考慮されるべきである。

第5の神話‐撃破(敗北)メカニズム

米陸軍のドクトリンでは、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」をこう定義している。「敵の反対勢力に対して友軍が任務を達成する方法」[40]。「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は、4つの戦術的任務のタスク(破壊(destroy)、転位(dislocate)、崩壊(disintegrate)、孤立(isolate))のいずれかを適用することによって伝達される[41]。

しかし、2つの重大な問題があるため、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は将来の武力紛争の軌跡とは相容れない。

第一に、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は機械的なヒューリスティックであり、戦いが個々の戦いの道具間の相互接続にあまり依存せず、指揮の階層間の通信にもっと依存していた時代に開発されたものである。

しかも、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は分析的な厳密さから生まれたものではなく、むしろフォート・レベンワースのドクトリン学者たちによって、計画担当者、参謀、指揮官たちが戦術的敗北をどのように想定しているかを伝えるための、安価で簡単なツールとして作られたものだった[42]。

フランク・ホフマン(Frank Hoffman)やイード・ヘクト(Eado Hecht)のような理論家や学者は、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」に知的厳密性を加えようと試みたが、その研究は事後的なものであった[43]。しかし、将来の戦いでは、人工知能、機械学習、自律システム、その他多くの情報主導型のネットワークベースのツールが、撃破(敗北)のコンセプト(concept of defeat)を、敵対者の物理的な戦いのツールに対する意図的な影響よりも大きな次元で存在させることになるだろう。

その代わりに、撃破(敗北)(defeat)は、敵対者の物的戦力、意思決定に必要な情報、効果的な決心に必要な時間をターゲティングした相互連結作戦を通じて、敵対者の用兵システム(warfighting system)を疲弊させる国家の能力によってもたらされる。システムを疲弊させることが戦場での成功への最も確実な道であるこのシステムの戦いの環境では、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は過去のものとなる。

第二に、システム思考の重要性を考慮すると、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は、ネットワークや情報主導型システムが、戦術レベルから戦略レベルまで、会戦指揮を物理的破壊からどのように隔離しているのかを調整できていない。例えば、ネットワーク上のコンピューターや戦術的指揮所を破壊しても、ネットワーク上の情報は破壊されない。

ネットワーク上の意図したユーザーに情報が届くのを遅らせるだけである。その結果、ネットワークの物理的外観(コンピューター、サーバー、指揮所など)やネットワークのフィードバック・ループではなく、ネットワーク上のデータが、将来の戦場で敵対者を打ち負かそうとする西側の軍隊(Western militaries)にとって焦点となるべきである。

国家や非国家主体が武力紛争でどのように作戦するかについて、システム思考の重要性を考慮すると、ネットワーク上のデータが信頼されなければ、ネットワークは敗北するということを理解することが不可欠である。時代。2次的な考慮、ネットワークが機能するために必要な情報が、フィードバック・ループのプロセスを促進するのに十分な量でない場合にも、ネットワークは敗北する。

さらに、ネットワーク上の情報が、ネットワークやネットワーク上の人間が情報の流れを管理するにはあまりに速いスピードで流れると、ネットワークは敗北する。最後に、ネットワーク上の情報が、誤った現実感を提示し、それゆえ敵対者の誤った意思決定を促す程度に破損している場合、ネットワークは敗北する[44]。

「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」のヒューリスティックは、行為者の物理的手段を攻撃することに軸足を置き、システム戦(system warfare)の現実を反映しない「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」のヒューリスティックは、透明な戦場(transparent battlefield)のような神話である。西側の軍隊(Western militaries)が武力紛争でどのように行動するかの調査を開始するたびに再び浮上するように見えるという点で吸血鬼の品質を伴う。

武力紛争に関する逐次的、機械論的思考の産物である「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」は、武力紛争における時間を適切に考慮していない。システム思考(systems thinking)とシステム戦(systems warfare)における時間の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。学者のアンドリュー・カー(Andrew Carr)は、巧みな指揮官は速いテンポの作戦や遅いテンポの作戦を駆使して時間を彼らの優位性のために運び、敵対者の敗北を加速させると主張する[45]。

今後の武力紛争におけるシステム思考の重要性を考えると、時間は軍事的・戦略的敗北に関わるものとして重要な位置を占めている。戦いにおいて時間は作戦のテンポによって操作される。スピードが軍事的問題に対する最善の作戦・戦術的解決策とは限らない[46]。

敗北(defeat)を合言葉に、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanisms)」の構成は廃止され、現代および将来の武力紛争の現実により適したヒューリスティックが採用されるべきである。その結果、どのような用兵ヒューリスティックも、統合で闘い、諸兵科連合を適用する能力、そして、敗北を得る時点まで複数のドメインで作戦する能力を中心に組織されるべきである。

敗北(defeat)は、敵の用兵システムを疲弊させることによってもたらされるものであり、敵の実戦部隊の一部(または複数)を破壊、孤立、転位、崩壊させることによってもたらされるものではない。敗北(defeat)は、物理的行動、データ、時間と情報の操作という3つの活動の柱の複合的な取組みによって生み出される。

それぞれの柱は独自の一連のタスクで構成され、それらは敗北(defeat)へと進む織り込まれた管(tract)で結ばれている。織り込まれた管(tract)という表現が意味するように、敗北(defeat)への進行は線形でも二元的でもなく、むしろ環境の変化に敏感に対応するヒューリスティックなものである。

しかし、将来の戦場で敗北(defeat)を生み出すには、戦闘員は物理的破壊、データ・情報操作、テンポの搾取といった織り成す管(tract)を駆使して敵対者を疲弊させ、その結果、敵対者の作戦的敗北(operational defeat)または戦術的敗北(tactical defeat)をもたらさなければならない。

図1 |

図1は、「撃破(敗北)メカニズム(Defeat Mechanism)」に代わる織り込まれた管(tract)の表現である。X軸は、戦いの物理的、データ的、時間的要素をどのように同期させ、一般的な段階的構成を作り出すことができるかを説明するために、想定される段階的構成を表している。

開始、主要な戦闘作戦、疲弊(Exhaustion)、および敗北(Defeat)は、X軸に沿って明確化された4つの主要な構成要素である。これらの構成要素は、戦闘員が敵対者をどのように打ち負かすかを視覚化するために織り込まれた管(tract)のヒューリスティックを使用して遭遇する可能性のある主要なベンチマークを表している。Y軸に沿って、一般的な測定値‐高、中、低が示されている。

このグラフでは、これらの尺度を数値化していないが、その理由は、ポイントを説明するのに忠実度が必要ないからである。グラフ内では、物理的管(physical tract)、情報とデータの管(information and data tract)、テンポの管(tempo tract)が異なる種類の線で示されている。

X軸に沿ったそれぞれの位置の違いは、国家や非国家主体が作戦の各局面において、彼らの相手を紛争の初期状態から主要な戦闘作戦を経て疲弊させ、その後の軍事的敗北に導くために、それぞれをどのように利用しうるかを他との関係で示している。

第2部‐戦争の原則

第一次原理の考えに戻ることが重要である。その存在論的な違いから、戦争の原則(principles of war)と戦いの原則(principles of warfare)を分けて考える必要がある。学者のクリストファー・タック(Christopher Tuck)は、戦争とは特定の紛争に関わる国家の政策行為と軍事戦略であると述べている。

一方、戦いとは、国家の戦争の狙いに従って、国家の軍事部隊(または非国家主体)がとる行動のことである[47]。このような構造上の違いがあるため、原則を適切なレベルに集中させれば、原則の有用性はそれぞれのレベルで向上する。以下では、改訂された5つの戦争の原則(principles of war)とその逆を紹介する。

原則の反転とは、原則の志向を変えた結果である。写真で言えば、原則の逆転をネガと考える。例えば、勝利が戦争の原則(principle of war)だとすれば、敵対者の勝利を否定すること、つまり相手を打ち負かすことは、その逆の原則(inverse principle)である。

逆の原則(inverse principle)は、その原則について国家が評価すべき点を反映したものであるが、敵対者に関連するものである。この記事に列挙されている戦争の原則(principle of war)には、それぞれ逆の原則(inverse principle)が付されている。表4は、戦争の原則(principles of war)とその逆の原則(inverse principle)を集約したものである。

第1の原則‐勝利すること

武力紛争の勝利と失敗に関する対話は難解になりすぎ、同様に戦略理論も、場合によっては理論的になりすぎている。武力紛争における勝利に関する議論は、一般的な勝利の定義よりも、「勝利の理論(theory of victory)」といった学術的なフレーズや、そのフレーズが何を意味するのかに躓くため、まったく迂遠なものとなっている[48] 。

さらに、戦略理論は、政策立案者の軍事作戦の範囲に対する資源不足の束縛効果を見落とすことによって論理の限界を押し広げ、サメを飛び越える寸前である。さらに、一般的な理論家たちは、戦争での勝利は戦略家にとってはどうでもいいことだとも言う。なぜなら、戦略の頂点は軍事的勝利の最終的な達成ではなく、むしろ戦略的競争環境に関わり続けることだからである[49]。

この種の主張は、参謀学校(staff colleges)では良い思考実験になるが、現実の世界ではほとんど意味をなさない。

役に立たない理論はさておき、最も単純で最もインパクトのある戦略的論理は、国家は戦争で勝つために努力するというものである。二次的に重要なのは、戦略主体がそれぞれの勝利の定義を定めることであり、それらの勝利の定義は勾配尺度(gradient scales)である。

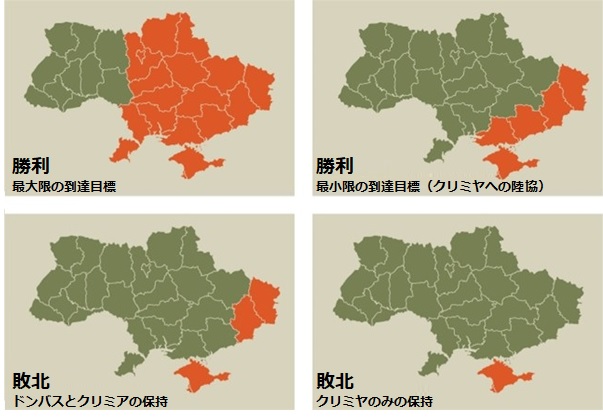

ロシア・ウクライナ戦争は、武力紛争における勝利の定義と勾配尺度(gradient scales)を理解する上で有益である。2022年2月のロシアの再侵攻が始まった当初から、多くの専門家がウクライナにおけるロシアの戦争の状況について大胆な予測を立て、世間の注目を集めようと躍起になっていた。

紛争が勃発した週から、専門家たちは、ロシア軍は敗北の淵に立たされ、ロシア社会は戦争がもたらす経済的影響や、戦線での損失を補うための兵士の必要性を受け入れることはできないし、受け入れることもないだろうと予測してきた。しかし、ほとんどの専門家は間違っていた。

ロシア社会は苦難を乗り越え、軍部は自分たちが望んでいた闘いの方法で作戦することから脱却し、状況や戦争の狙いにより合致した戦いの形態(forms of warfare)を採用するようになった。

「勝つための競争(compete to win)」戦争の原則(principle of war)に取り組む際には、戦争の狙いを考慮することが重要である。戦争における国家の政策の到達目標は、勝利の真の基準である。それは公文書に記載されているかもしれないし、真実の皮を被ったままかもしれない。しかし、それ以上に重要なのは、最大と最小の受け入れ可能な結果が両極端となる勾配尺度(gradient scale)に沿っていることである。

これは、「勝つために競争する(compete to win)」という原則を、スライド式に存在する原則にするものであるため、理解することが重要である。国家は、事実上勝利に向かって前進していると考えるかもしれないが、敵対者が許容できる最大の戦争の狙いを解き放つ可能性を排除しているのである。

しかし、この時点までの取組みは変曲点に達し、紛争を積極的に継続する能力を使い果たした。その敵対者は、そのプレイシートから最大主義的な利益をマークし、より小さな戦争の狙い(しかし、戦略的勝利の定義に劣らず重要な狙い)に移行する。

ロシア・ウクライナ戦争に話を戻すと、この考えがよくわかる。ロシアが投入した部隊の量と初期の軍事作戦を合成すると、ロシアの狙いは決してウクライナ全土を占領することでも、キーウの軍隊を打ち負かすことでもなかったことがわかる。

その代わりに、ウクライナの現政権を排除し、クレムリン寄りの政権に交代させ、ドニエプル川以東からロシア国境までのウクライナを占領し、その到達目標達成の邪魔になるウクライナ軍を排除することに重点を置いていたようだ。ロシアのメタ戦略の限界について現実的に考えることは有益である。

このメタ戦略の中で、一連の従属戦略がクレムリンの勝利の定義を広げ、深めた。ドンバスとクリミアの保持は依然として重視の中心点であり、したがって、その保持は従属戦略である。ドンバスとクリミアを「陸橋(land bridge)」に沿って結ぶことも、クレムリンの重要な戦略的狙いのひとつであり、これも従属戦略である。

国家や非国家主体が従属戦略に依存する際には、戦略的勝利の勾配が存在するため、メタ戦略の文脈における従属戦略の相互作用を理解することは重要である。別の言い方をすれば、従属戦略は国家の戦略的勝利の定義が低下していることを示す。

例えば、クレムリンの戦略的勝利の全体的な定義が、ドニエプル川から西ロシア国境までのウクライナ領土の併合であり、これが最大主義的な勝利の定義とみなすことができるとすれば、クリミアへの陸橋の獲得と維持、ドンバスとクリミアの保持は、クレムリンが紛争で受け入れた最小限の結果とみなすことができる。

キーウが後者のポイント以上の領土損失を与えることができれば、クレムリン内では戦略的失敗と認識されるかもしれない。図2は、ウクライナにおけるロシアの勝利の定義を図式化したものである。

図2 |

国家の勝利の定義を勾配の尺度(gradient scale)として理解することは、戦争における勝利がオール・オア・ナッシングのゲームではなく、多くの場合、受け入れ可能性の尺度で動くことを理解するのに役立つ。国家の勝利の定義を理解しないことは、敵対的国家が勝利にどれほど近づいているか、あるいはどれほど遠ざかっているかを見誤ることになりかねない。

それにもかかわらず、すべての国家は、それが最大主義的なメタ戦略到達目標であれ、最小主義的な下位戦略の狙いであれ、敵対者が勝利のために激しく闘うことを予期すべきである。

同時に、死と破壊を勝利の通貨とする武力紛争は不経済である。勝利の意図もなく武力紛争に身を投じることは浪費であり、余裕のある国家などほとんど存在しない。

勝利にこだわらない国家や軍隊は、軍事力だけでなく、外交力、情報力、経済力といった国力の各要素の資源を浪費してしまう。従って、武力紛争で勝利し、敵対者を敗北の淵に追いやることは、軍事部隊にとって不可欠である。

第2の原則‐生存

現代の軍隊は自覚的な組織である。自覚的な組織は、他のどんな到達目標よりも生存を追求する。武力紛争において、生存とは、環境的な課題、脅威、危険にもかかわらず、存続し続けることを意味する。武力紛争において、自己を認識し、生存に集中することが、現代の軍隊の原因である。

軍隊がデータと情報にアクセスし、作戦の進度(rate of operations)を統制し、その防護を最大化することは、戦場の重要な場所と時間において、近接した状況的支配性(situational dominance)を獲得する力を維持する必要性と同様に、軍隊の生存に不可欠である。

自己認識と自己組織化をもって作戦する軍事部隊は、現代の軍事部隊、その作戦、上位および下位のパートナーとの相互作用の仕方、そして彼らを取り巻く動的な世界との相互作用の仕方において、システム理論の論理が存在することを示している。フィードバック・ループは、軍事部隊とその生存に影響を与えるすべての環境変数との間の重要なリンクである。

外界からのデータや情報が収集され、分析され、内部情報と合成され、組織全体に配信されるフィードバック・ループの論理を考慮すると、軍事部隊の存続は、正確な情報の保有、内部情報の保護、データと情報ネットワークの冗長性と表裏一体である。

生存の逆の原則は消滅(extinction)である。生存の原則に忠実な軍事部隊は、敵対者を絶滅させることにも取り組んでおり、その逆もまた然りである。データと情報は、生存と同様に消滅にとっても重要である。したがって、敵対者を絶滅させようとする軍隊は、敵のデータと情報、そして情報処理システムを無慈悲に攻撃すべきである。

第3の原則‐秩序

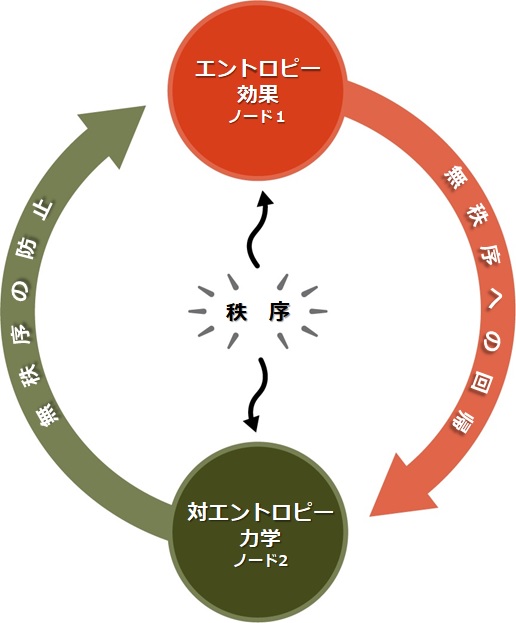

すべてのシステムは無秩序に向かう傾向があるというエントロピーのコンセプトは、戦争(war)と戦い(warfare)の実践を考える上で重要な考慮事項である。駐屯地でも戦闘中でも、軍事部隊は常に無秩序状態に向かっている。

軍事におけるエントロピーとは、タスクや任務を遂行する能力(=物理的能力)の低下や、目標を達成し任務を遂行する能力容量(=人材や組織)の低下を指す。

現代の軍隊は、自己組織化し、自己認識し、オープンで学習するシステムである。そのため、現代の軍隊はエントロピーの暴走を許さない。採用、訓練、予防医療、予防保全、後方支援活動、教育などのタスクを通じて、エントロピーの絶え間ない反作用を相殺するのである。

エントロピーと軍事部隊の関係は、軍事部隊が秩序を求めるのに対し、エントロピーの自然の力が無秩序を煽るというサイクルである(図3参照)。この考えを視覚化する一つの方法は、サイクル図において「エントロピーの効果」と「それに対抗するエントロピーの力学」を両極として置き、前者を「ノード1」、後者を「ノード2」とラベルを付けることである。

ノード1とノード2を結ぶ腕は、軍事部隊におけるエントロピーに固有の自然発生的な活動すべてと、相手の無秩序をさらに加速させる敵対的な注入活動である。ノード2とノード1を結ぶアームは、軍事部隊が自然に発生する無秩序を克服するために行うすべての自然発生タスクと、敵対的に引き起こされた無秩序を補い克服するために行うすべてのタスクで構成される。

図3:エントロピー-対エントロピーサイクル |

図3が暗示するように、無秩序は軍事部隊の自然な存在状態である。敵対者が方程式に加わると、無秩序への展開は加速する。したがって、戦争とは、環境と内部の状況を注意深く監視し、タスクを遂行し任務を完遂する能力に対するエントロピーの負の影響に対抗するために自らの活動を調整することによって、軍事部隊が自然および敵対的に発生した無秩序の構成要素を克服するプロセスである。

したがって、無秩序が軍事部隊の自然な状態であるならば、秩序こそが軍事部隊の最大の目標であり、秩序の追求こそが軍事部隊の最大の関心事なのである。

無秩序は秩序の逆の原則(inverse principle)である。従って、軍事部隊は常に自軍の秩序を促進し、敵対者の無秩序を加速させるような方法で作戦しなければならない。作戦は秩序と無秩序のサイクルに介入する一つの方法であるが、戦場のアーキテクチャ(battlefield architecture)と戦力デザインは戦争における秩序と無秩序に影響を与える追加的な方法である。

敵対者が好む用兵技法(warfighting techniques)、それを支える兵站作戦、そしてその部隊がどのように両要因に対応するようにデザインされているかを理解することは、戦略レベルから戦術レベルに至るまで、軍隊がどのように戦場の編成を考えるべきかの論理を提供するため重要である。

戦場のアーキテクチャ(battlefield architecture)と、戦争の原則(principles of war)を戦略、戦術、戦力デザインとどのように整合させるかという話題については、このシリーズの後の記事で詳しく説明する。

第4の原則‐耐久性

耐久性(durability)とは、衝撃を吸収し、不利な状況や条件から素早く回復し、構造的な完全性を維持する軍事部隊の能力のことである。軍事部隊は、それぞれの作戦に勝利するため、また、自分自身と発生した状況に対する秩序を維持するために十分な力をもって生き残るために、過酷な環境で長期間作戦できなければならない。

耐久性(durability)は戦争の原則(principle of war)であり、特に西側の軍事部隊にとっては、遠征軍事作戦(expeditionary military operations)を実施することが求められるからである。この要素を考慮すると、軍事作戦の開始当初、西側の軍事部隊は、侵攻してくる西側の軍事部隊から自軍と自国の権益を守ることを決意した要塞化された敵対者に対して攻勢作戦を行う。

敵対者が、海上のハンドリング・サイトや飛行場、降下地点となりうる場所など、重要な地形を防衛している可能性が高いことを考えれば、そのような重要な場所での資材の破壊や個々の兵士の損失は、ますます大きくなると想定できる。

従って、西側の軍事部隊には、争奪戦となる遠征作戦の最初の衝撃を維持するための耐久性(durability)が求められるが、同様に重要なのは、西側の軍事部隊が、乗船地点への上陸に成功した後、目的志向の作戦を遂行するための耐久性(durability)も求められるということである。

耐久性の原則(principle of durability)は、武力紛争における現代および将来の課題に対して、より小型でより軽量の部隊が解決策であるという考えを否定するものである。耐久性の原則(principle of durability)は、軍事部隊、特に戦術的な用兵の最先端にある軍事部隊は、僅差でデザインされるべきではなく、むしろ、勝利を決意した敵対者に対して武力紛争の厳しさを克服するのに十分な人員、装備、用兵システム、部隊でデザインされるべきであることを示唆している。

さらに、戦いの都市化(urbanization of warfare)は現代の武力紛争に広く見られる傾向である。学者のアンソニー・キング(Anthony King)もまた、次のように書いている。「部隊規模は平凡で重要でないように思われるかもしれないが、実際には軍事作戦の特徴において重要な役割を果たしてきた。. . .20世紀、国家が大規模な軍隊を保有していた時代には、数の力で都市部を支配することができた。しかし、軍隊の規模が縮小するにつれ、国家は都市部を支配するのに苦労するようになった」[50]。

さらにキング(King)は、都市は敵対者や弱体な相手に「国家軍の技術的に優れた兵器に対する回避、隠蔽、待ち伏せ、反撃の絶好の機会」を提供すると主張する[51]。学者や実務家の間では新鮮なキング(King)の主張は、現在の(そして将来の)武力紛争の問題を解決するには、より小型で軽量な戦力では解決できないことを示唆している。むしろ、より大きく、より耐久性のある軍隊が必要なのである。

脆化(embrittlement)は耐久性の逆の原則(inverse principle)である。もし国家が、遠征部隊と統合部隊に支援された陸上戦(land warfare)の両方の重大な課題に対処するために必要な深さと幅を維持するのであれば、脆化(embrittlement)を避けることが重要である。敵対者を欺き、状況を脆くすることも、重要な戦争の原則(principle of war)である。

応用的な意味で、脆化(embrittlement)とは、紛争がその環境や脅威、時間的・状況的特徴に適していない場合に、紛争に到着することである。適切に設定され、対処されれば、脆化した敵対者は、利用可能な資源を素早く使い果たすか、資源やその他の支援手段にアクセスできない物理的な位置に置かれることになり、軍事的敗北を喫しやすくなる。

第5の原則‐力

力とは、戦役、作戦、会戦を可能にするために必要な力の基盤(bases of power)を保有することである。力とは、主に、軍事作戦を可能にし、維持する物理的手段と支援システムのことである。力の縦深性は、軍事部隊が敵対者を疲弊させることを可能にするものであり、部隊の現存する力の基盤(bases of power)と、その国家の新興および潜在的な力の基盤(bases of power)とに正比例する。

現在進行中の露・ウクライナ戦争において、力と力の基盤(bases of power)が戦略的に重要であることが証明された。ウクライナは、国際社会全体で新たな力の基盤(bases of power)を活性化させることができ、またキーウもさまざまな国内改革を通じて潜在的な力の源を動員することができたため、ウクライナはロシアと闘いを引き分けに持ち込むことができた。

一方、ロシアは自国内の力の基盤に依存した。キーウでのクレムリンの武装蜂起の企てをキーウの軍隊が阻止し、モスクワ軍をドンバス地方やウクライナ南部の孤立した陣地へと押しやったため、ロシアは自軍に活力を与え、ウクライナ東部や南部での領土獲得を掌握し続ける能力を維持するために、新興の潜在的な力の基盤(bases of power)を利用した。

ロシアは中国、イラン、北朝鮮、その他の小国に軍事支援を求めなければならなかった。ロシア・ウクライナ戦争が示すように、力は重要な戦争の原則(principle of war)であり、国家が武力紛争に関与する能力を可能にするものである。

窮乏(starvation)は力の逆の原則(inverse principle)である。窮乏(starvation)とは、国家が敵対者の豊かな権力基盤へのアクセスを遮断することである。敵対者の力の基盤(bases of power)へのアクセスを窮乏状態(starving)にすることで、軍事部隊は敵対者をもろくし、疲弊させることができる。これが即座に敗北をもたらすわけではないが、歴史が証明しているように、国家の力を敗北へと早めることになる。

|

原則 |

逆の原則 |

|

勝利 |

損失 |

|

生存 |

消滅 |

|

秩序 |

無秩序 |

|

耐久性 |

脆化 |

| 力 |

窮乏 |

|

表4:戦争の原則と戦争の逆の原則 |

結論

武力紛争の将来という課題に対処するためには、西側の軍事的思考(Western military thinking)は、染み付いた制度的思考(institutional thinking)の枠を超えて拡大しなければならない。その前提や現存するメンタル・モデルを定期的に問い直さなければならない。

変化と歩調を合わせるためには、時代遅れの考え方やコンセプトを、最初はどんなに不快に感じても、捨て去らなければならない。この思想は、指導的な考えを正当化するために権威に訴えることを超えなければならない。

さらに、西側の軍事的思考(Western military thinking)は、ソーシャル・メディア上の派手な動画に感情的に対応して、戦争(war)と戦い(warfare)の根本的な変化について主張する犠牲になってはならない。軍事的思考(military thinking)は、感情的な対応によってドクトリンや戦力構造の適応を促すことを許すには、あまりにも深刻な事業である。

さらに、戦争の原則(principles of war)は共有財産であり、特定の機関に帰属するものではない。ある機関のドクトリン上の定義や戦争の原則の修正は、その機関が自らの軍事作戦を推進するために望むナラティブを反映したものである。戦争の原則は共有財産であるため、利益共同体(community of interest)によって改良される可能性がある。

例えば、米軍が戦争の原則(principles of war)を統合作戦の原則(principles of joint operations)に変更したのと一致しない申し出のように、軍自身の変更と一致しない改良は有効である。さらに、米軍が戦争の原則(principles of war)から統合作戦の原則に変更したように、ある機関が共有財産の考え(idea)を根本的に変更するほど修正した場合、その機関はその新しいコンセプトの所有権を得ることになる。

さらに、米陸軍のコンバージェンス(収束)やマルチドメイン作戦(MDO)のように、ある機関が新しいコンセプトを開発した場合、その考え(idea)はその機関の所有となる。ここでの違いは、共有財産のコンセプトはボトムアップの変化によって修正できるのに対し、所有権のある考え(ideas)は所有者によってのみ修正できるという点である。その結果、戦争の原則(principle of war)や機動戦(maneuver warfare)、その他多くのような共有財産の考え(ideas)は、軍事機関の内外で活発に議論されるべきである。

戦争の場合、適合性や画一性、あるいはパターン化された思考は、しばしば悲惨な結果をもたらす。その精神に基づき、本稿で紹介する戦争の原則(principles of war)は、システム理論(system theory)と決定論(determinism)が紛争内のすべての交戦国の行動に及ぼす重要性を反映している。さらに、この原則は、各原則の否定的なイメージを提示し、その重要性を説明するために逆の原則(inverse principle)を用いるという斬新な手法を通じて、戦争の二面性を反映している。

最後に、すべての軍事的思考(military thinking)は、それが共有財産であろうと機関のオリジナル作品であろうと、思慮深く批評されなければならない。軍事的コンセプト、ドクトリン、戦略、非特異性の考え(non-specific ideas)を厳密に検証することは、それらの考え(ideas)を改善する方法である。

改善とは、改善のためではなく、紛争を計画し、紛争に参加する際に、その考え(ideas)を使用する部隊が正しいフレームと一連の理論的実践を得られるようにするためである。最後に、フラー(Fuller)の言葉を思い出すことが重要である。

彼は警告した。「方法はドクトリンを生み出し、共通のドクトリンは軍隊をまとめるセメントとなる。しかし、戦争を科学的に分析し、その価値を見出すことができない限り、我々は最高のセメントを手に入れることはできない」[52]。

利益共同体(community of interest)の集団は、自らを目覚めさせ、制度的に強化された伝統主義的思考(traditionalist thinking)を超えなければならない。利益共同体(community of interest)は、戦争(war)と戦い(warfare)について科学的に考えるというフラー(Fuller)の提言を受け止め、現在の軍事的思考(military thinking)がどこに欠けているのかについて詳細な批判を行わなければならない。そうでなければ、西側の軍隊(Western militaries)は勝利の裏返しになりかねない。

このシリーズの次回は、戦いの原則(principles for warfare)と、将来の武力紛争のために戦場をどのように再構築するかを取り上げる。その際、原則と逆の原則(inverse principle)の考え方を継続する。さらに、本記事で取り上げた戦争の神話と戦争の原則(principles of war)、次回の記事で取り上げる戦いの原則(principles of warfare)、斬新な技術予測、潜在的な脅威の戦術を駆使して、将来の戦場での配列と闘いについて斬新な考え方を提供する。

ノート

[1] B.H. Liddell Hart, The Ghost of Napoleon (London: Faber and Faber Limited, 1934), 110–111.

[2] Franz-Stefan Gady, “What if the Deep Battle Doesn’t Matter?” Peter Roberts (host), This Means War (podcast), 14 September 2023.

[3] See Cathal Nolan, The Allure of Battle: A History of How Wars Have Been Won and Lost (Oxford: Oxford University Press, 2017) and Anthony King, Urban Warfare in the Twenty-First Century (Cambridge, England: Polity, 2021).

[4] B.H. Liddell Hart, The Ghost of Napoleon (London: Faber and Faber Limited, 1934), 114–115.

[5] Milford Beagle, Jason Slider and Matthew Arrol, “The Graveyard of Command Posts: What Chornobaivka Should Teach Us about command and Control in Large Scale Combat Operations,” Military Review 103, no. 3 (2023).

[6] Owen Connelly, Blundering to Glory: Napoleon’s Military Campaigns (Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 2006): 86–89.

[7] Amos Fox and Thomas Kopsch, “Moving Beyond Mechanical Metaphors: Debunking the Applicability of Centers of Gravity in 21st Century Warfare,” Strategy Bridge, 2 June 2017.

[8] David Chandler, The Campaigns of Napoleon (London: Scribner, 1973), 413.

[9] Jurgen Brauer and Hubert Van Tuyll, Castles, Battles, and Bombs: How Economics Explains Military History (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 131.

[10] Mark Landler, “20 Years On, the War on Terror Grinds Along, With No End in Sight,” New York Times, 10 September 2021; Jeff Seldin, “Death of Islamic State Leader Not Seen as Diminishing Long Term Threat,” VOA News, 9 August 2023.

[11] Julian Barnes, Helene Cooper and Eric Schmitt, “US Intelligence is Helping Ukraine Kill Russian Generals, Officials Say,” New York Times, 4 May 2022; David Martin, “Gen. Mark Milley on Seeing Through the Fog of War in Ukraine,” CBS News, 10 September 2023.

[12] Editorial Board, “How Ukraine Can Break the Stalemate,” Washington Post, 12 November 2023.

[13] “Ukraine’s Commander-in-Chief on the Breakthrough He Needs to Beat Russia,” Economist, 1 November 2023.

[14] Sydney Freedberg, “Army of 2030: Disperse or Die, Network and Live,” Breaking Defense, 17 October 2022; Todd South, “Army Prepares for Dispersed Warfare with High Casualties,” Army Times, 11 October 2022; Randy Noorman, “The Russian Way of War in Ukraine: A Military Approach to Nine Decades in the Making,” Modern War Institute, 15 June 2023.

[15] Raphael Cohen et al., The Future of Warfare in 2030: Project Overview and Conclusions (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2020), 69–77.

[16] Shannon Bond, “How Russia is Losing – and Winning – the Information War in Ukraine,” NPR, 28 February 2023.

[17] John Antal, “Learning from Recent Wars – Observations from the Second Nagorno-Karabakh War and the Russian Ukrainian War,” European Security and Defence, 5 October 2022; James Hasik, “Precision Weapons Revolution Changes Everything,” CEPA, 17 February 2023.

[18] Brauer and Van Tuyll, Castles, Battles, and Bombs, 124–127; Russell Weigley, The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld to Waterloo (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991), 542–543; Nolan, The Allure of Battle, 577.

[19] Richard Kedzior, Endurance and Evolution: The US Army Division in the Twentieth Century (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000), 24–26.

[20] Kedzior, Endurance and Evolution, 27.

[21] Kedzior, Endurance and Evolution, 28–29.

[22] R.F.M. Williams, “The Rise and Fall of the Pentomic Army,” War on the Rocks, 25 November 2022.

[23] Andrew Carr, “It’s About Time: Strategy and Temporal Phenomena,” Journal of Strategic Security 44, no. 3 (2021), 315–316.

[24] Steve Coll, Directorate S: The CIA and America’s Secret War in Afghanistan and Pakistan (New York: Penguin Press, 2018), 105.

[25] Coll, Directorate S, 105.

[26] Michael Gordon and Bernard Trainor, Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq (New York: Vintage Books, 2006), 109–117.

[27] Gordon and Trainor, Cobra II, 109–117.

[28] Gordon and Trainor, Cobra II, 586–585.

[29] Gordon and Trainor, Cobra II, 546–547.

[30] Trevor Dupuy, Understanding War: History and Theory of Combat (London: Leo Cooper, 1987), 174–175.

[31] Frontline Podcast: The Transparent Battlefield, 28 November 2022.

[32] Andrew Eversden, “Wormuth: Here are the 6 Areas the Army Must Prepare for in 2030,” Breaking Defense, 15 September 2022.

[33] David Barno and Nora Benasahel, “The Other Big Lessons That the U.S. Army Should Learn from Ukraine,” War on the Rocks, 27 June 2022.

[34] William Owen, ‘The False Lessons of Modern War: Why Ignorance is Not Insight,’ The British Army Review 183 (2023): 26.

[35] Frontline Podcast: The Transparent Battlefield, 28 November 2022.

[36] B.R. Isbell, “The Future of Surprise on the Transparent Battlefield,” in Brian Holden Reid, ed., The Science of War: Back to First Principles (London: Taylor and Francis Group, 1993), 147.

[37] “Military Satellites by Country 2023,” World Population Review, accessed 1 September 2023.

[38] See Franz-Stefan Gady and Michael Kofman, “Ukraine’s Strategy of Attrition,” Survival 65, no. 2 (2023): 7–22); Anthony King, “Manoeuver Theory is in a Coma,” This Means War (podcast), 31 August 2023.

[39] Heather Venables, Maneuver warfare: Doctrine or Dogma, Revolution in Military Affairs (podcast), 27 November 2023.

[40] Field Manual (FM) 3-0, Operations (Washington, DC: Government Printing Office, 2017): 1-21.

[41] FM 3-0, 1-21–1-22.

[42] Comments reflect a month-long period of search on the subject that occurred during October 2022. The research involved email and phone calls with individuals at Fort Leavenworth’s doctrine directorate and Fort Moore’s doctrine directorate.

[43] See Frank Hoffman, “Defeat Mechanisms in Modern Warfare,” Parameters 51, no. 4 (2021): 60–64; Eado Hecht, “Defeat Mechanisms: The Rationale Behind the Strategy,” Military Strategy Magazine 4, no. 2 (2014): 24–30.

[44] Donella Meadows, Thinking in Systems: A Primer (White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2008), 39–50.

[45] Andrew Carr, “It’s About Time: Strategy and Temporal Phenomena,” Journal of Strategic Studies 44, no. 3 (2021): 306–308.

[46] Olivier Schmitt, “Wartime Paradigms and the Future of Western Military Power,” International Affairs (2020), 2–4.

[47] Tuck, Understanding Land Warfare, 2–3.

[48] Brad Roberts, “On Theories of Victory, Red and Blue,” Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore Papers on Global Security, no. 7 (2020): 26–39.

[49] Everett Dolman, Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age (London: Frank Cass, 2005), 102–103.

[50] Anthony King, “Urban Insurgency in the Twenty-First Century: Smaller Militaries and Increased Conflict in Cities,” International Affairs 98, no. 2 (2022): 609–610.

[51] Anthony King, “Will Inter-State War Take Place in Cities?,” Journal of Strategic Studies 45, no. 1 (2022): 69.

[52] J.F.C. Fuller, The Foundations of the Science of War (London: Hutchinson and Company, 1936), 35.