ロシア・ウクライナ戦争からの再構成の教訓 (Military Review)

先般は、米陸軍のミリタリーレビューの優秀論文の一つ「ロシア・ウクライナ戦争-陸上部隊を撃破するには陸上部隊が必要- (Army University Press)」について紹介したところである。今回は2024年度のDePuy将軍の「ロシア・ウクライナ戦争」をテーマとする論文コンテストで1位に輝いた論文を紹介する。ロシア・ウクライナ戦争のように予期せず戦争が長期化すると軍事組織の損耗が戦うための能力に大きく影響するところである。紹介する論文はロシア・ウクライナ戦争から得られる再構成の教訓について述べている。

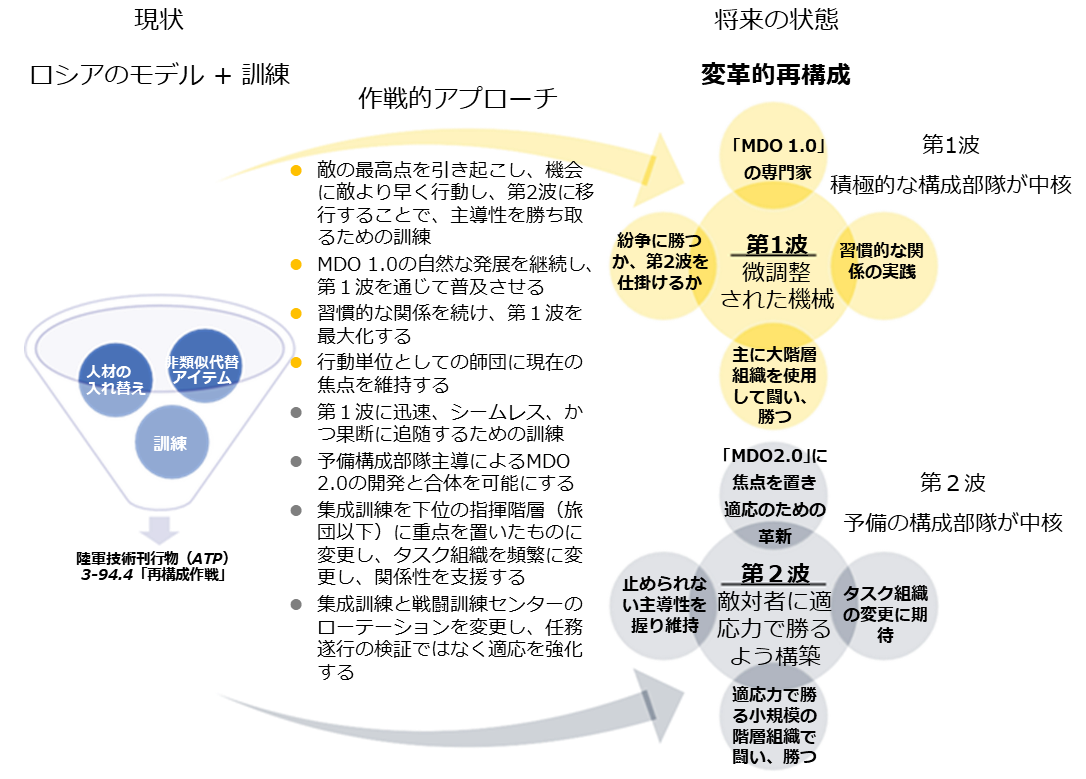

ロシアは迅速な勝利を期待して紛争を開始したが、長期戦に突入した。ロシアは人員と装備の補充に成功しているが、その質は低下しているとされる。米陸軍も再構成の実践から遠ざかっており、ロシアのモデルに似た需給バランスに重点を置いているといえるとしている。そのため著者らは、米陸軍が長期戦に備えるために「変革的再構成(TR)」という新しいモデルを提案している。

この論文で引用されているような米陸軍技術刊行物(ATP)3-94.4「Reconstitution Operations」の考え方は、米陸軍の多くの戦争の経験から得られたものと言えるのだろう。この考え方に比べると日本は財政的な制約もあり、まずは即応性を重視した組織作りに態勢・体制整備をしてきているといえるのだろうが、長期的な軍事的対応が必要となると課題が多くあるのあろうと推察できる。(軍治)

![]()

ロシア・ウクライナ戦争からの再構成の教訓

変革的な再構成によって非対称的な優位性を得る

Lessons in Reconstitution from the Russia-Ukraine War

Gaining Asymmetric Advantage through Transformative Reconstitution

|

Maj. Thomas Haydock, PhD, Washington Army National Guard |

|

|

Maj. Jack Meeker, U.S. Army National Guard |

|

|

21 January 2025, January-February 2025 Military Review |

トーマス(トム)・ヘイドック(Thomas (Tom) Haydock)米陸軍少佐は歩兵将校で、ワシントン陸軍州兵のG-5戦略計画・政策担当官を務めている。2024年高等軍事研究学校卒業。

ジャック・ミーカー(Jack Meeker)米陸軍少佐(米陸軍州兵)は陸軍戦略家、兵站専門家、ソーシャル・ワーカー。州兵局の計画担当者であり、米陸軍士官学校の非常勤教授。国家警備隊員として、COVID-19対応計画チームを率い、州の緊急管理とともにポリ危機計画策定演習の進行役を務め、民間、軍、特殊作戦の顧客に対する兵站支援を調整した。

2022年4月2日、ウクライナのキーウ郊外で戦闘車両の横を歩くウクライナ軍兵士。同日、フランスのエマニュエル・マクロン(Emmanuel Macron)大統領は、ロシア軍と闘う戦闘部隊を再構成するため、ウクライナに野戦砲を提供することを約束した。(写真:ヴァディム・ギルド、AP通信) |

ロシア・ウクライナ戦争は、わが米陸軍にとって戦術的、作戦的、戦略的な教訓に満ちていると同時に、長期にわたる紛争に伴う国家的課題を鮮明に思い起こさせるものでもある。ニュースのヘッドラインやビデオでは、兵装の組み合わせに関する解説や、戦車を捕食する無人システムの映像が絶えず流されているが、より広範な教訓を見逃している。ロシアはよくある罠にはまり、すぐに勝利できると信じてこの紛争を始めたが、ウクライナはそうではないことを示した。ロシアの愚行は、長期化する大規模な紛争は、闘いにとどまり、相手よりも優れた打撃を与え、吸収する国家的能力を競うものであることを思い起こさせる。要するに、長期化する紛争での勝利には、軍隊を再構成し、それをうまくやることが必要なのだ。実際のところ、ロシアは失われた人員や装備を再構成する能力が非常に高いことを証明しているが、その再構成モデル(reconstitution model)が素人部隊を作り出している。残念なことに、米陸軍は何十年も前から再構成を実践していないだけでなく、我々のモデルはロシアのように需給のバランスに重点を置いた、不穏なものである。我々は、この戦争から得た教訓を吸収し、戦力拡大と再構成(reconstitution)※のための優れたモデルを構築することで、今を抑止し、潜在的な引き延ばしへの移行を支配することで、次の闘いに勝利することができる。

※ 米陸軍技術刊行物(ATP)3-94.4「再構成作戦(Reconstitution Operations)」によると、「再構成(reconstitution)」、「再編成(reorganization)」、「再生(regeneration)」は以下のように定義されている。

・ 再構成(reconstitution)とは、指揮官が任務の要件と利用可能なリソースに応じて部隊を望ましい戦闘効率レベルに回復するために計画し実行する作戦

・ 再編成(reorganization)とは、部隊の戦闘効果を維持するため、あるいは部隊を所定の戦闘能力レベルに戻すために指揮官が講じるすべての措置のこと

・ 再生(regeneration)とは、部隊にとって不可欠な指揮・統制の再確立や、任務に不可欠な訓練の実施等を含んで、人員、装備、補給品の大規模な交換を通じて部隊を再建すること

ロシア・ウクライナ戦争には(すべての戦争がそうであるように)斬新な特徴があるが、第2次世界大戦や朝鮮戦争を含む比較的最近の紛争と多くの類似点がある。我々は、単に人員や装備を再生する以上の優れた再構成プロセスを通じて、非対称的な優位性を築くために、観察結果を総合することができる。具体的には、本論文では、ロシアのように衰退していくのではなく、長期にわたって質的優位を維持・向上させるために、米陸軍を長期戦へと移行させる構造を持つ、新たな再構成モデル「変革的再構成(TR: transformative reconstitution)」を提案する。変革的再構成(TR)は、我が米陸軍の紛争開戦から引き延ばしへの初期移行を変革し、引き延ばし中に我が米陸軍が優れた戦力へと変貌することを可能にする再構成プロセスをモデル化することを意図している。そのために本稿では、ロシア・ウクライナ戦争から再構成に関する考察を抽出し(紙面の都合上、考察は潜在的敵対国であるロシアに焦点を当てる)、現在の米陸軍の再構成ドクトリンと我々自身の歴史的事例を検証し、それらを用いて我々に必要なプロセス(TR)を特定し、変革的再構成(TR)を実施する方法について作戦上のアプローチを提示する。結局のところ、長期化する紛争に勝つためには、再構成が必須条件であり、我々は、平和な今こそ、戦争に勝つモデルを構築する機会を利用する必要がある。

ロシア・ウクライナ戦争における再構成:やってはいけないこと

2024年7月現在、ロシアの1日平均の死傷者数は約645人で、米軍でいえば1日1個大隊、1カ月で大師団に相当する[1]。装備品の損失もすさまじく、1日平均約18基の砲兵プラットフォーム(1個大隊)を失っている[2]。たとえば、ロシアは5月に1日平均1200人以上の死傷者を出し、野戦砲の損失は1日あたりおよそ3個大隊にまで増えている[3]。ウクライナも同様に甚大な損害を被っている。図1は、2024年7月19日現在で確認されているロシア軍装備の死傷者数(左)と、ウクライナがロシアに与えたと主張する損失(右)を視覚的に示したものである。ロシアは、独立アナリストが目視で確認したよりも確実に多くの装備を失っており、ロシアとウクライナの双方が戦場での成功を誇張している可能性がある。

図1. 目視で確認されたロシア製装備の損失と報告されたロシア製装備の損失 (図は筆者による、データはオリックスとウクライナ軍による) |

その損失は驚くべきもので、補充率を大幅に上回っている。しかし、紛争がまだ激しく続いているため、どちらも実行可能な再構成プロセスを見出している。ロシアのやり方は一般的に、戦時備蓄品を引き揚げ、捕虜や老人を含む、見つけうる限りの人間で隊列を埋めるというもので、一般的に、その再構成は質の低下の物語である。ウクライナも同様に戦争備蓄を取り崩し、兵士の補充に奮闘しているが、十数カ国からの装備を統合するという複雑な問題もある。スペースに限りがあるため、潜在的な敵対国であり、規模も米国に匹敵するロシアに焦点を当てることにする。我々には選択肢がある。戦争に巻き込まれない間に教訓を学び、より良いシステムを構築するか、ロシアやウクライナのように、戦争中に千差万別の課題に対処しながら苦労して教訓を学ぶかだ。

ロシアの再構成

ロシアの軍隊再構成へのアプローチは、概して人員と装備補充には効果的であったが、そのアプローチは軍隊の質と効力の着実な低下につながっている。何十万人もの死傷者が出ているにもかかわらず、ロシア陸軍は現在、毎月3万人の兵士を採用し、実際に兵力を増強しており、2023年から2024年にかけてウクライナにおける兵力を「36万人から47万人」に増やしている[4]。装備の再生(materiel regeneration)も同様だ。「ロシアは年間1,200両以上の新型主力戦車を生産または改修し、少なくとも300万発の砲弾またはロケット弾を製造する予定である[5]。この数字は実に印象的だが、その再構成プロセスは見習うべきものではない。

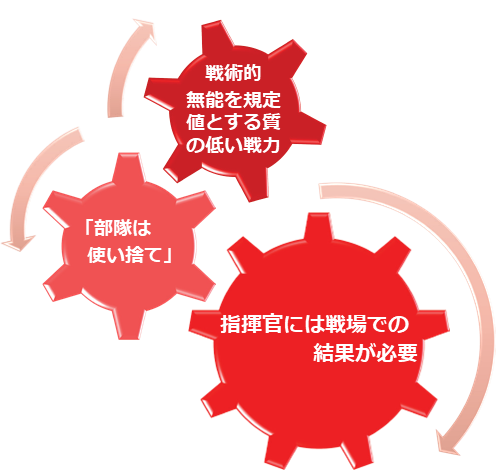

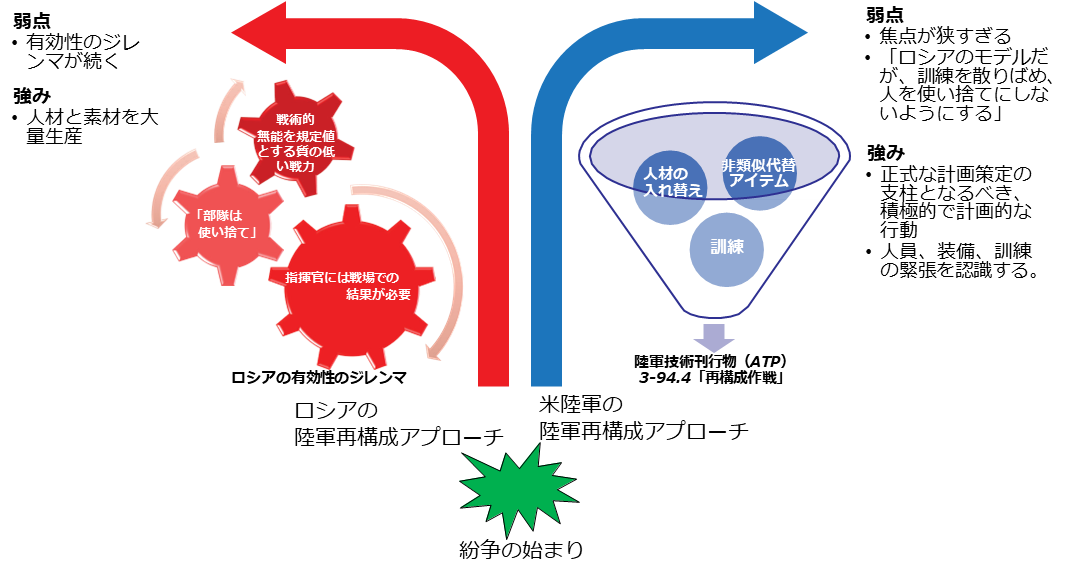

一般に、ロシア軍は、部隊を使い捨てとみなす一方で、質の低い部隊を抱えるという緊張関係が、相互に強化し合うサイクルを生み出すという、有効性のジレンマに陥っている。このジレンマでは、指揮官は結果を出す必要があるが、部隊は適度に洗練された作戦の訓練さえ受けていない。そのため、結果を出さなければならないというプレッシャーと、部隊の命を軽視することが相まって、相互強化のループを生み出している。その最も有名な例のひとつが、ロシアが1万人以上の戦死者を出した悪名高い約1年にわたるバフムート村の闘いである[6]。ロシアが正味で獲得した領土はごくわずかだったが、こうした人海戦術は陸上でわずかでも成果を上げたと思われる唯一の戦術であったため、変革のきっかけになるどころか、標準的な慣行となってしまった。

さらに、バフムート(Bakhmut)は孤立した事件ではなかった。2024年3月にロシアのウマンスケ(Umanske)で起きた事件は、今もなお効力のジレンマに陥っていることを示した。

図2. 再構成作戦におけるロシアの有効性のジレンマ (図は著者による) |

2024年3月29日、戦車第6連隊(第90戦車師団)は民兵第428小銃連隊の支援を受け、大隊規模の攻撃を行った。36両の戦車と12両のAPC(装甲兵員輸送車)が投入され、2023年10月以来の大規模な編成となった。突撃部隊はトーネンケから発進した。その目的は、ウマンスケのドゥルナ川(川幅が狭まり、浅瀬か涸れ川になっているところ)を強襲することだったようだ。攻撃は(暗視装置がないため)昼間に開けた場所で行われた。攻撃部隊は道路に沿って進んだ。ロシア軍は、VHF(超高周波)戦術ネットが機能していなかったため、(工兵、砲兵、航空、航空などの)全軍突撃を調整することができなかった。車両はトランシーバーで通信していた可能性が高い。リーダーに従う」のが既定の戦術だ。先頭の戦車が破壊されれば、攻撃はすぐに中断する。これが起こったことだ。第25空挺旅団が主な防御陣形で、第68イェーガー(山岳)旅団が支援した。1機以上のウクライナ軍T-80が隊列の先頭と交戦した。その後、砲撃、FPV(一人称視点)ドローン、ATGM(対戦車誘導弾)、地雷の組み合わせが攻撃を中断させた。ロシア軍は2両のT-90Mを含む12~15両の戦車と8両のAPC(装甲人員輸送車)を失った[7]。

当然のことながら、ウマンスケのような場所でのロシアのパフォーマンスは、バフムートが終了した1年後の2024年5月、イギリス国防省に同じ効力のジレンマに気づかせた。同省は、ロシア軍は一般的に人海戦術(human wave attacks)に終始しており、その理由はロシア軍の訓練レベルが低いため、より複雑な作戦を実行できないからだと指摘した[8]。図2は、バフムートとウマンスケにおけるロシアのパフォーマンスによって具現化されたロシアのエフィカシー・ジレンマをモデル化したものである。

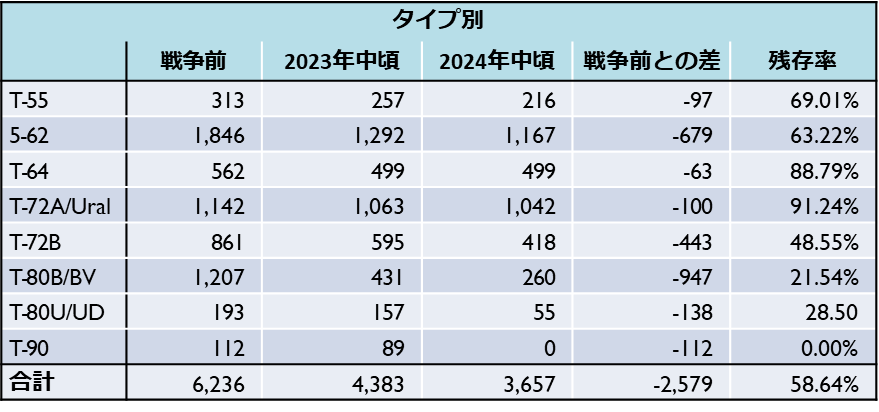

ロシアの装備再生も同様の質的低下を示しているが、旧式装備の縦深の戦時在庫と新規生産の組み合わせにより、少なくとも今後1~2年間は再構成を続けることができるだろう。表はロシアの戦車在庫を示しているが、ロシアは新型戦車(T-80)の在庫をほとんど使い果たしており、その装甲は質的な低下に直面していることが明確に示唆されている。この表は戦車に注目しているが、ロシアは野戦砲や装甲戦闘車両といった他の主要な最終兵器についても同様の消費を行っている。装備品の損失と生産量を考慮すると、ロシアは2026年までに、かつて大量に保有していた戦車の大半を使い果たすと推定される[9]。

表. ロシア・ウクライナ戦争におけるロシアの戦車保有台数 (表は著者による) |

つまり、ロシアは再構成を消耗(attrition)を支援するための道具として考えており、その再構成のやり方はかなりうまいということだ。ロシアはウクライナの陸上戦力を増強している。同時に、装備品の損失が交換率を上回るペースであるにもかかわらず、ウクライナは戦時備蓄を厚くし、制度的にこれに備えている。しかし、ロシアは有効性のジレンマに陥っており、2022~2023年のバフムートや2024年のウマンスケのような事態を踏まえても、このジレンマを打破することができないか、する気がないため、これは見習うべきモデルではない。軍隊を使い捨ての商品と見なすロシアのモデルは、わが軍と国家の性格と根本的に相容れない。我々が得るべき教訓は、我々の再構成プロセスは、我々独自の効能のジレンマを生み出すことなく、紛争における軍の補充と増強の問題を解決すべきだということだ。

米陸軍の再構成ドクトリンと経験

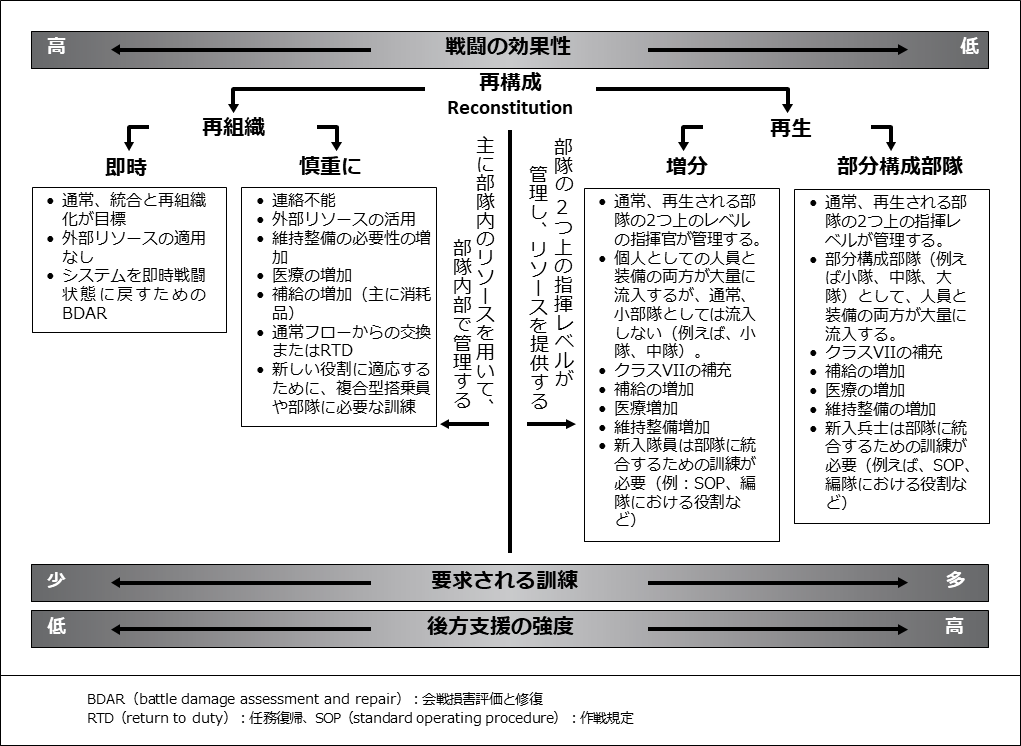

米陸軍技術刊行物(ATP)3-94.4「再構成作戦(Reconstitution Operations)」にある我々の再構成ドクトリンは、再構成を需要と供給の問題としてとらえ、新たな人員と装備の供給量と質が需要と異なる場合があることを認めている[10]。米陸軍技術刊行物(ATP)は再構成を「指揮官が部隊を任務要件と利用可能な資源に見合った望ましい戦闘効果レベルに回復させるために計画し、実施する作戦」と定義している[11]。再構成は評価、再構成、再生から成る。評価とは「任務を遂行する部隊の能力に関する指揮官の見積もり」であり、「あらゆる要因に関する指揮官の判断を含まなければならない」[12]。アセスメントに続いて、部隊は図3で説明するように再構成または再生される。要するに、再構成とは、部隊に残っているものと、上位司令部が提供できるものとを再構成することである[13]。対照的に、再生(materiel regeneration)は意図的な「人員、装備、物資の大規模な入れ替えと……訓練による部隊の再構築」であり、「通常、敵部隊との接触がない軍団レベル以上で行われる」[14]。

図3. 「再構成要素」と「必要な訓練と後方支援」 (図は米陸軍技術刊行物3-94.4「再構成作戦」より) |

米陸軍技術刊行物(ATP)3-94.4は、わが米陸軍が幾度となく主要な編隊を再構成する必要があったことを認め、1944年12月のバルジの会戦後の第7装甲師団のヴィネットを掲載している。

サルム川を渡って撤退した後、第7師団はそれまでの2週間で支払った代償を振り返った。第7師団の遅滞行動は、戦車の40%以上、人員の10%以上を犠牲にした。ホッジスがすでに第1軍の反撃を計画していたため、ハスブルックが師団に次の作戦の準備をさせる時間はほとんどなかった。多くの部隊が50%以上の死傷者を出していた。そのひとつ、B/87偵察飛行隊は、当初135名いた兵士のうちわずか35名と、ラッド(Ladd)1等軍曹を唯一の生き残りリーダーとして、サルム川を越えてきた。補充された兵士の多くは、戦闘経験のない新入隊員か、コックか高射砲兵であり、現在は全員が歩兵になっていた。部隊は完全に再構成され、個人、小隊、大隊レベルまでの訓練を実施する必要がある。ハスブルック准将は、目の前の任務に焦点を当て、戦車、歩兵、工兵からなる小規模な諸兵科連合タスク部隊を使用し、分散して活動することが、失われた地面を取り戻すのに最も適していると判断した……部隊の訓練は、小隊の砲術と潜入に焦点を当て、第7機甲師団のM4シャーマンがドイツ軍陣地から200ヤード以内に接近できるようにした[15]。

戦列に復帰するまでの3週間の訓練を含むこの計画的なアプローチは、すべて、師団が可能な時間内に訓練できる下位の指揮階層のポテンシャルを最大限に引き出すために考案されたもので、功を奏した。第7機甲師団は、わずか3日間の戦闘で、2週間かけて徐々に手放した地形を奪還した[16]。

我々のドクトリンの強みは、我々の歴史に裏打ちされた、再構成の本質的な性質と、そのプロセスにおける緊張を認めていることである。具体的には、わがドクトリンは、(再構成の核心である)再生は「積極的で計画的な行動」であり、そのために「計画担当者は、正式な計画策定プロセスの中で、兵科の計画として基地の再構成計画を策定すべきである」と指摘している[17]。ロシア・ウクライナ戦争における消耗の傾向を反映した我々のプロセスにおける緊張の一つは、人材の入れ替えである。我々の歴史に話を戻すと、「1944年6月から1945年5月までの典型的な第2次世界大戦の師団は、東進する際に補充兵を受け入れるため、200~300%の人員入れ替わりを経験した。紛争の初期段階では、部隊は要求された階級と経験を持つ人材を受け取ることができるが、紛争が続くにつれて、その可能性は低くなる」[18]。同様に、我々のドクトリンは、ロシアとウクライナの双方が、我々のドクトリンが非類似代替品と呼ぶもの(旧世代または新世代の装備品、あるいは外国の類似品と交換すること)で損失を置き換える際に遭遇している装備の緊張を認めている[19]。最後に、我々のドクトリンは、戦闘力の当面の必要性と訓練後の大きな有効性を比較検討する緊張を明らかにしている。我々のドクトリンの弱点は、人員や装備の需要と、長期的に利用可能な供給とのバランスをとりながら、再構成をあまりにも狭く見ていることである。

図4. 米陸軍とロシア陸軍の再構成アプローチの比較: 必要以上に似ている (図は著者による) |

第7機甲師団の例に見られるように、(ロシアに欠けている)訓練が再構成された部隊にとって重要な要素であることは明白だが、我々のドクトリンはロシアの消耗重視モデルを変形したものにすぎない(図4参照)。より包括的なアプローチが必要であり、紛争前に開発、実践、改良され、時間の経過とともに需給のバランスをとりながら部隊の伸長と拡大への移行を予測し、最終的にはより優れた部隊を生み出すアプローチが必要である。

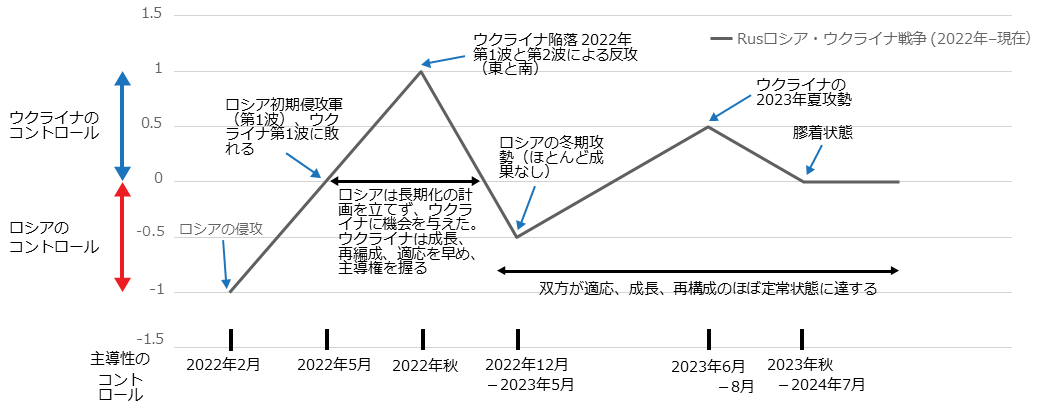

図5. 主導性の経年変化: ロシア・ウクライナ戦争 (図は著者による) |

より包括的なアプローチ: 変革的再構成

戦力の再構成と拡張のスピードとタイミングは非常に重要であり、限られた好機の窓をつかむタイミングを見計らうことで、戦争に勝つことも膠着状態に陥ることもある。ロシア・ウクライナ戦争では、戦力拡大と大規模な再構成のタイミングが作戦レベルの主導権を決定づけた。このような移行をより的確に予測し、実行できる側が決定的な優位に立つ。ロシアは2022年初めにウクライナの大部分を一時的に占領したが、ウクライナの反攻が南部と東部で大きな成果を上げたため、2022年秋には主導権が決定的に切り替わった(図5と図6参照)。それ以降、双方の攻勢が交錯して主導権は傾いたものの、戦争はおおむね膠着状態にあるように見え、どちらも政治的目的を達成できそうになく、この膠着状態は再構成に失敗した結果である。

図6. ウクライナにおける領土支配の年表 (図は著者による、データはInstitute for the Study of Warより) |

我々(筆者たち)はウクライナがこの戦争に勝利することを望んでいるが(筆者の1人は2021年にウクライナで兵役に就いていた)、ロシアと比較した場合、その規模からして、失った領土をすべて奪還できるだけの質量を持つウクライナが再構成・成長する可能性は極めて低い。対照的に、ロシアはこの戦争に勝つために必要なすべての可能性を持っていた。ロシアが2022年前半に失敗したのは、自国の能力を大幅に過大評価したためであり、その結果、ウクライナ政府を破壊する戦略は実現不可能だった。しかし、2022年春から夏にかけての最初の敗北(第1波戦力)の後、ロシアには、戦争に勝つためのまったく新しい戦力(第2波戦力:新たに創設された戦力または動員されたばかりの予備軍)を学び、創設する機会があったが、バフムートとウマンスケが示したように、ロシアはその機会を無駄にした。この物語は、第2次世界大戦と朝鮮戦争における我々自身の歴史と多くの類似点がある。また、台湾や朝鮮半島、あるいは事実上どこででも大規模な戦闘作戦に参加する可能性がある紛争で、事態がどのように展開するかもしれない。

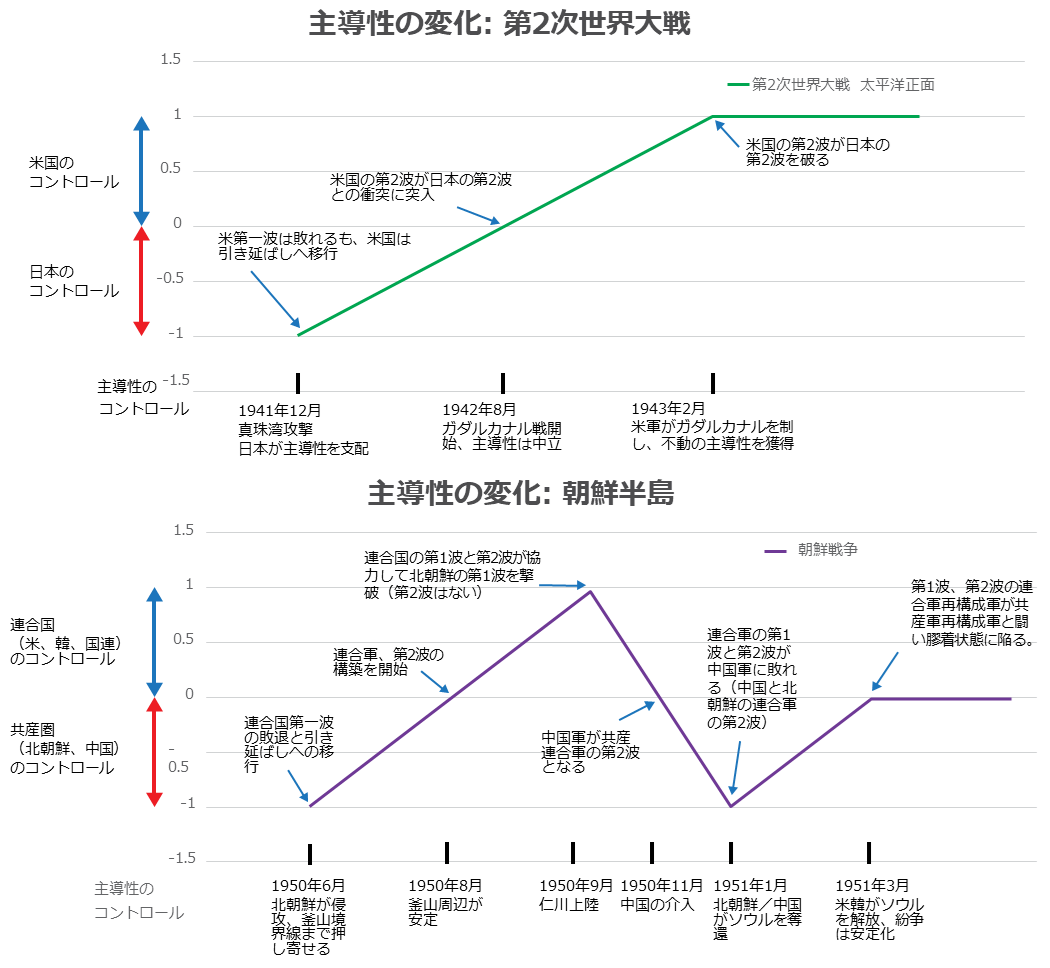

図7. 第2次世界大戦と朝鮮戦争における主導権の経時比較 第1波、第2波、後続波勢力との関係における主導権支配の経時的変化:上は第2次世界大戦太平洋戦争、下は朝鮮戦争 (図は著者による) |

第2次世界大戦では、太平洋を横断した第1波の最初の敗北の後、我々は全軍を再構成し、ゼロから第2波を育てる時間を稼ぐために防衛しなければならなかった。朝鮮戦争では、第1波が再び最初の敗北を喫し、釜山周辺の防衛を余儀なくされた。第2次世界大戦では、再構成・拡大された第2波が主導権を取り戻し、第2次世界大戦における日本に対する止められない勢いにつながった。中国が参戦して共産主義勢力を再構成・拡大しなければ、朝鮮戦争でも同じことが起こっただろう。第2次世界大戦でも朝鮮戦争でも、修正主義国家は急速な初期攻勢を開始し、民主主義国家に防衛を強いる一方で、2022年にウクライナが余儀なくされたように、また台湾やリトアニアでまだ起こるかもしれないように、再構成を余儀なくさせた。図7でモデル化したように、民主主義国家が最初の防衛を行った後、主導権はよりよく再構成できる側に移るか、中国の介入後の韓国のように、再構成が対等な場合には膠着状態に落ち着く。

ウクライナがそうせざるを得なかったように、またもや第1波の部隊が最初に防衛し、残りの第1波の部隊と新たな第2波の部隊の組み合わせに攻撃条件を整えるような紛争が起こるだろう。しかし、議論されているように、ウクライナの再構成システムは、1,900kmの国境を共有するにもかかわらず、その4分の1の大きさの国を打ち負かすことができなかったロシアと不気味なほど似ている[20]。潜在的な違いのひとつは、次の紛争において、我々より数倍小さな国ではなく、中国やロシアと直接衝突する可能性があるということだ。さらに、当業界で広く議論されているように、わが国の防衛産業基盤は第2次世界大戦時や朝鮮戦争時のようなものではなく、民主主義の武器庫を実現するための大規模な再構成を何年も待つのは遅すぎるかもしれない。数カ月から数年にわたる増強に本質的に依存せず、単に人員と装備を再生し、訓練をちりばめるだけではない、より良い再構成へのアプローチが必要なのである。第1波、第2波、そしてそれ以降のどの波においても、敵よりも早く攻勢に転じることができ、絶対的に優れた再構成によって止められない主導性を支えることができるような、非対称的な優位性が必要なのだ。

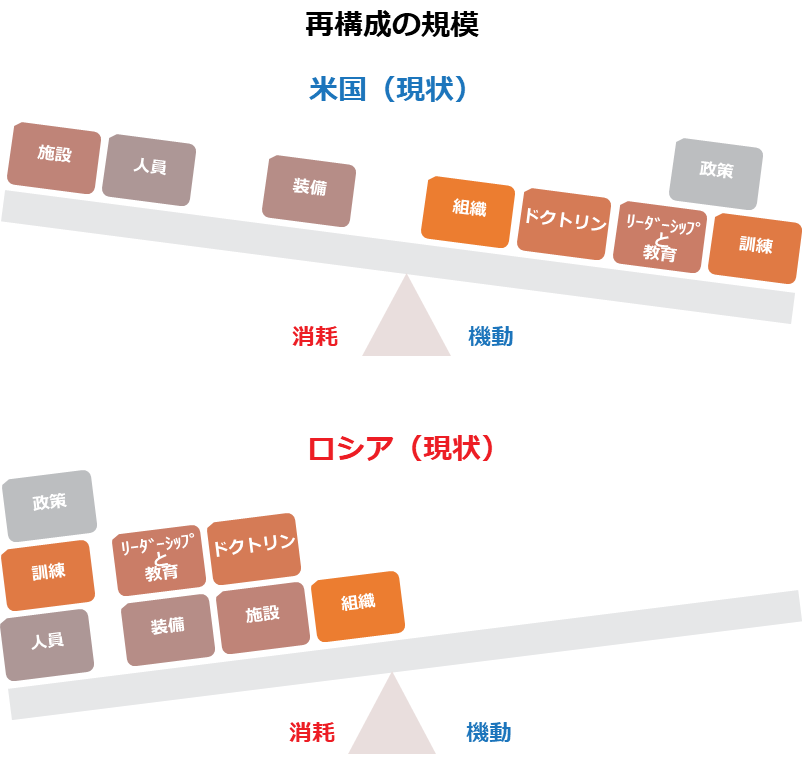

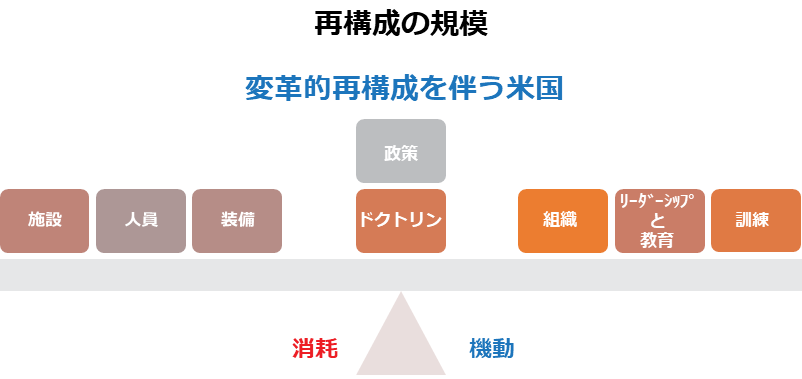

変革的再構成のデザイン

国防総省の戦力開発モデルは、よく知られているように、ドクトリン、組織、訓練、装備、リーダーシップと教育、人員、施設、政策(DOTMLPF-P)の要素を中心としているが、我々の再編成モデルは、訓練、装備、人員だけに焦点を当てている[21]。変革的再構成(TR)は、戦力開発の他の要素も含める必要がある。リーダーシップと教育に支えられ、組織と訓練を通じて浸透するドクトリンは、わが米陸軍の文化的基盤であり、変革的再構成(TR)をデザインするための出発点である。

2022年2月のロシアの最初の侵攻後、双方は紛争に適応した。電子戦、機動、後方支援、火力などで学んだ教訓が両陣営に広がった。これまで見てきたように、ロシア軍は一般に、人海戦術(human wave attacks)のような単純化された戦術に陥り、移動中の隊列形成に過度に依存した。別の言い方をすれば、彼らのドクトリン、組織、訓練、リーダーシップは後方に適応していた。その結果、ロシアが主導権を取り戻し、2023年初頭に冬期攻勢を開始したとき、ロシア軍は順応性の高いウクライナ軍に激突した。ロシアはむしろ適応力を高め、新たなドクトリンと組織、訓練、リーダーシップの支援モデルで相手を攻撃すべきだった。ドイツは第2次世界大戦で、連合国がすでに適応していた電撃戦戦術(blitzkrieg tactics)に頼り続けることで失敗を倍加させ、同じ罠にはまった。我々のより良い再構成モデルには、この適応を予測できるドクトリンが必要である。そうすれば、再構成された部隊は(フレッシュな第2波であれ、再生された第1波であれ)、何か新しいものを敵にぶつけることができる。

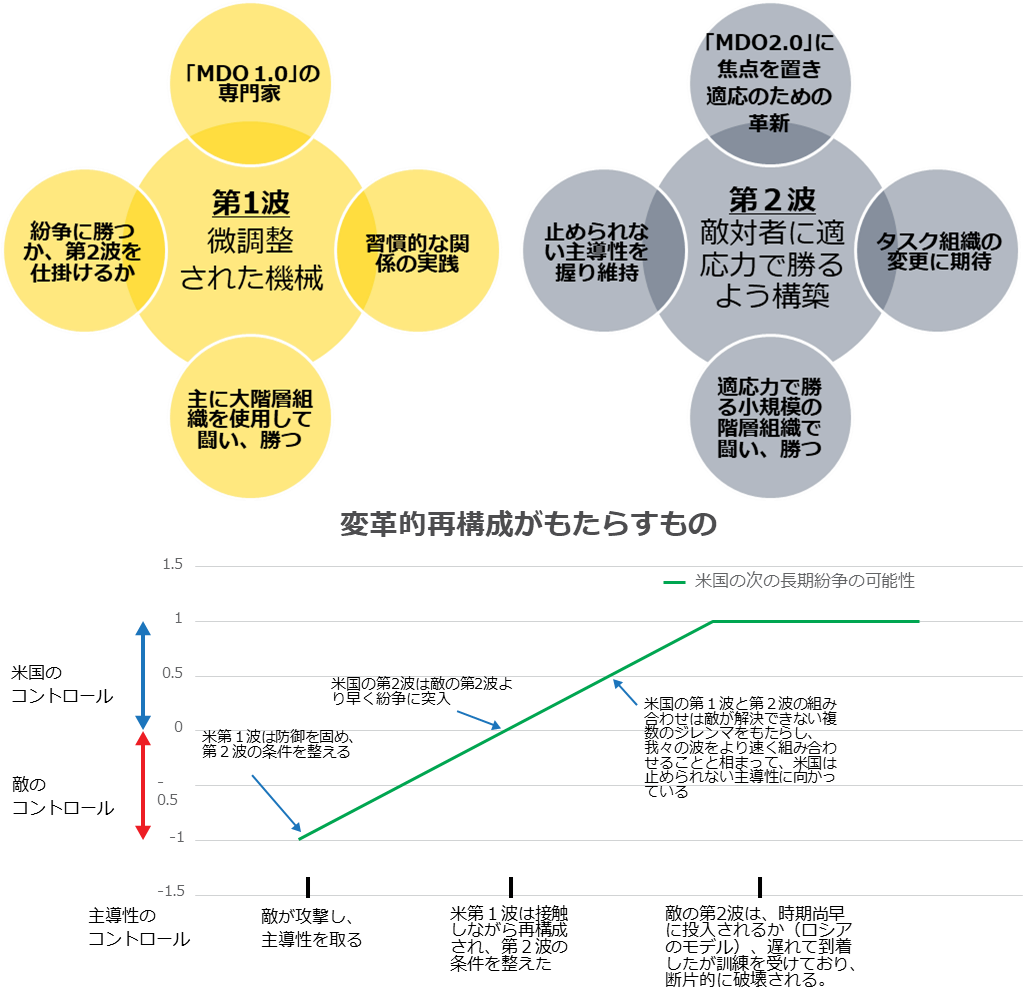

2022年に現行のフィールド・マニュアル3-0「作戦(Operations)」が正式に発表されて以来、米陸軍は「マルチドメイン作戦(MDO)」ドクトリンへの移行を始めている[22]。次の紛争が長期化するころには、「マルチドメイン作戦(MDO)」の運用形態(あるいは、次の紛争がはるか未来のことであれば、それに続くドクトリン)が固まっていることだろう。つまり、次の紛争が長期化し、主導権が我々に移る頃には、敵は我々の第1波が採用している「マルチドメイン作戦(MDO)」の標準的な形(「「マルチドメイン作戦1.0(MDO1.0)」」)に適応している可能性が高いということである。つまり、ウクライナのロシアや第2次世界大戦のドイツのような落とし穴を避けるためには、第2波は敵がまだ適応していない「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」を採用する必要があるということだ。しかし、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」には、正しい教育を受けたリーダーシップによって可能になる、異なる組織と訓練が必要になるだろう。

ロシアやウクライナに見られるように、また我々自身の歴史が示すように、接触状態での再構成は間違いなく困難であり、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」はそれを考慮する必要がある。第2次世界大戦中の欧州戦域におけるわが軍の200~300%の離職率や、ロシアとウクライナがすでに被った死傷者を思い返せば、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」の戦争遂行ドクトリンは効果的で教えやすいものでなければならない。もしそうでなければ、敵がすでに適応している「マルチドメイン作戦1.0(MDO1.0)」をデフォルトとするか、あるいはウマンスケのロシア軍のように堕落してしまうだろう。さらに、再構成された部隊や新しい部隊を戦闘に復帰させる一方で、訓練のために部隊を外に出しておく必要があるという、相反する要件があるため、上位の指揮階層の熟練度を高めることができない場合も出てくるだろう。第7機甲師団の例や、ウクライナにおける中隊レベル以下の作戦の偏在と同様、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」は下位の指揮階層向けに最適化され、我々に最高の優位性をもたらすべきである。

「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」を支援し、その回の指揮階層に焦点を当てる一方で、必然的な人員の入れ替わりを通じて敵にジレンマを与え続けることは、組織、訓練、リーダーシップと教育に影響を与える。具体的には、変革的再構成(TR)は、任務組織を頻繁に変更し、支援部隊と支援される部隊の間の、習慣的な関係ではなく、より一時的で取引的な関係に慣れるための準備をしなければならない。習慣的な関係は、紛争前に何年も行動を共にしてきた第1波部隊にとっては理にかなっているが、第2波部隊は、頻繁にタスク組織が変わっても動じないような、敵に適応する部隊に生まれ変わる必要がある。同様に、リーダーシップと教育も、第2波が適応を上回ることを可能にする必要がある。

図8. 第1波と第2波の力と主導性への影響 上:第1波と第2波の力の比較 下:第1波と第2波を合わせた、変革的再構成がもたらすべき主導権への効果 (図は著者による) |

要するに、第1波は、「マルチドメイン作戦1.0(MDO1.0)」での習慣的な関係や専門知識を練習し、微調整された機械(fine-tuned machine)である必要があり、第2波で主導性を変えるための条件を整える必要がある。それに対して第2波は、敵の適応を先取りし、接触後も継続的に適応力で勝ることで、止められない主導性を握り維持する必要がある。そのためには、第2波は最初から「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」を導入し、不確実性に備えた組織、訓練、リーダーシップ、教育を行う必要がある(図8参照)。

戦力開発の最後の2つの要素である施設と政策は、第1波を迅速に再生させる一方で、主導権を握る好機の間に第2波を戦闘に向かわせる必要がある。幸いなことに、わが米陸軍は一般に、数十の活動中の施設や再開される可能性のある活動停止中の施設があるため、迅速な拡張を可能にする施設を持っている。政策面は難しく、徴兵制の復活や産業基盤の変更などは、政治指導部の戦略的決断となる。しかし、DOTMLPF-P全体に必要な政策変更リストを用意することで、このプロセスを容易にし、再生、再構成、拡大、敵対者への適応を支援することができる。このような理由から、本稿では戦力開発の他の要素に焦点を当てる。

変革的再構成を実現するための運用アプローチ

話すのは簡単だが、行動するのは難しいものである。現在の米陸軍の実情は、先に述べたようなドクトリンはあるが、何十年も実践から遠ざかっているということである。さらに、国防界で頻繁に議論されているように、わが軍は、弾薬の浅い備蓄、長い訓練パイプライン、統合作戦の重視、徴兵制に反対する国民感情などが示すように、短期間で機動中心の紛争を闘うことを志向している。この志向の多くは良いことである。我々は、迅速かつ断固とした勝利を望んでおり、それを可能にするために、ドクトリン、組織、訓練、リーダーシップ、そして政策を志向してきた。迅速な勝利ができない場合、我々は装備(車両備蓄)、人員(予備役部隊[RC]、個別即応予備役部隊など)、施設にある程度の厚みはあるが、長期にわたる大規模戦闘作戦に必要なものはない。図9は、ロシアと我々の現状を示し、それぞれ機動と消耗に偏っていることを示している。

図9. DOTMLPF-Pにまたがる米軍とロシア軍の再構成の現状 (図は著者による) |

|

図10. 米陸軍における再構成: 変革的な再構成という将来の状態に到達するための運用アプローチと現状 (図は著者による) |

図10に、現在の再構成モデルと、将来の変革的再構成(TR)状態を達成するための作戦アプローチを示す。作戦アプローチでは、第1波の大半を現役部隊(AC)が占め、第2波の中核を「州兵と陸軍予備役(RC)」が形成することを想定すべきである。大部分において、主導権を掌握し、「マルチドメイン作戦1.0(MDO1.0)」を発展・普及させ、現在の習慣的関係を最大限に活用することに重点を置く現役部隊(AC)は、すでに第1波にふさわしい材料を備えている。現役部隊(AC)に欠けているのは、第1波と第2波を合わせて、止められない主導性をコントロールし、維持することを可能にする、長期戦への移行の経験である。しかし、経験は「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊との演習を通じて解決できる。

「州兵と陸軍予備役(RC)」はすでに、第2波が必要とするもの、特に適応する能力とより小規模な指揮階層への強化を、ほとんど具現化している。例えば、文民と軍人の経験が混在し、軍事と国内作戦が混在する「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊は、もともと高い適応力を備えている。さらに、年間の訓練日数が限られているため、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊は、通常、小隊から大隊まで(ただし、戦闘訓練センター(CTC)のローテーション期間中は旅団まで)、部隊の即応サイクルの位置づけによって異なるが、ほとんどの年を下位の指揮階層の習熟訓練に費やしている。一般に、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊は現役部隊(AC)部隊と重複するように設計されているが、訓練日数は少ない。「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊を必要な第2波部隊にするには、このモデルを満たすために、その役割に意図的に集中する必要がある。

我々が必要とする第2波の構築には、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊と現役部隊(AC)部隊のより良い統合が必要である。幸いなことに、こうした対策は事実上すべて、訓練や演習から生み出すことができる。例えば、戦闘訓練センター(CTC)のローテーションを変更し、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊が現役部隊(AC)部隊に追随する際、両者が戦線通過や退却のような意図的な移行作戦を実施するようにすればよい。戦闘訓練センター(CTC)はまた、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊が迅速、シームレス、かつ断固とした態度で第1波に追随できるよう育成することもできる。例えば、シナリオスクリプトを作成することで、迅速な部隊は小規模な遅滞部隊に直面するが、移行が遅いと大規模な本隊に直面することになるなど、優れた移行に報いることができ、機会の窓を利用した行動をシミュレートすることができる。このように、敵や作戦環境の予期せぬ変化に適応し、それを克服するための実験を重視することで、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」の開発が自然と可能になり、「州兵と陸軍予備役(RC)」はその提案者としての役割を果たすことができる。

海外に派遣されない編隊など、任務の検証を必要としない部隊の戦闘訓練センター(CTC)ローテーションは、発展途上の部隊にとって、適応を上回る大きな機会となる。これには、ローテーションが予期せず完全に市街地となる、あるいは、死傷者が出た場合、再生したリーダーを別の役割に就かせることで、部隊に指揮権の継承を強制するなど、従来の戦闘訓練センター(CTC)の常識を打ち破ることも含まれる。その他の例としては、驚くほど大きな、あるいは小さな敵対勢力が出現し、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊が状況を把握した上で、新たな行動方針を策定し、行動する必要がある場合などがある。また、ローテーションのために異なる旅団の部隊を混成させたり、小規模な目標の配列を提示したりすることで、部隊のタスク組織や支援関係の変更に備えることもできる。

このような戦闘訓練センター(CTC)のローテーションの累積的な変更と、それに伴う事前の訓練アップの連鎖的な変更は、敵に適応するために構築された第2波をサポートする「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」の開発を自然に促進するだろう。戦闘訓練センター(CTC)は、その強固な資源と、数カ月から数年にわたる準備の原動力となる集大成的なイベントであることから、我々の議論の要となる。また、新しいドクトリンや組織コンセプトを示すこともできる。しかし、真に重要な要素は、適応力で勝ることに焦点を当てた文化的なものであり、これは専門的な軍事教育や戦闘訓練センター(CTC)以外のイベントでも教え込むことができ、またそうすべきである。さらに、第2波とその「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」の中核となる「州兵と陸軍予備役(RC)」は、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」の発展をリードする当然の推進者である。この変化を推進するために不可欠なのは、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊を現役部隊(AC)部隊と互換性のある複製品にしたいという願望から脱却することである。我々は、これらの変化に影響を与えるために必要なすべての可能性を持っている。必要なのは、挑戦する勇気を持つことである。

結論

ロシア・ウクライナ戦争は、紛争が決して一方的なものではないことを思い起こさせるものであり、ロシアが抱いていた迅速かつ決定的な勝利という幻想は、ほとんど即座に長期化する戦争に取って代わられた。ロシアは2022年夏以降、あまり意味のある利益を得ることができなかった一方で、戦争を膠着状態に保つことになんとか成功しているだけの、独自の形の再構成には秀でている。具体的には、ロシアはウクライナの地上兵力を36万から47万に増強し、2023年10月現在、第155海軍歩兵旅団のような部隊を8回も再構成している[23]。我々は、機会の窓の間に優位な立場を作り出し、それを利用するという我々の機動主義の文化に合ったより良いモデルを必要としており、変革的な再構成は、長期戦にそれを提供することを目指している。

変革的再構成(TR)は我々の再構成モデルを大胆に変えるものであり、間違いなくハードルや反論があるだろう。制度的な慣性がおそらく最大の障壁であろう。さらに、現役部隊(AC)と「州兵と陸軍予備役(RC)」の戦力が、すでに第1波と第2波のモデルにおおむね一致していることも事実である。変革的再構成(TR)は、この現実を土台とし、下位の指揮階層の作戦における「州兵と陸軍予備役(RC)」の強みを意図的に組み込んでいる。しかし、現在の戦力構造の欠点は、「州兵と陸軍予備役(RC)」部隊を現役部隊(AC)部隊の互換性のある複製に形成していることである。なぜなら、敵の第2波への適応を先取りするには、「マルチドメイン作戦2.0(MDO2.0)」とそれを支える組織、訓練、リーダーシップが自然に発展するように、実験するゆとりが必要だからである。

図11. 変革的再構成、消耗重視のドクトリンと機動重視の制度のバランス (図は著者による) |

ロシア・ウクライナ戦争は、迅速な勝利への希望が急速に崩壊し、引き延ばしにつながることを思い起こさせる。我々は現在、ロシアのように需給の均衡を図ろうとする消耗戦寄りの再構成ドクトリンと、機動戦により適した制度と産業基盤とのジレンマに陥っている。変革的再構成(TR)は、これらのバランスをとり、欧州、朝鮮半島、台湾などでの長期戦に備えるために米軍を調整しようとするものである。まず、第2波が敵の適応を先取りする準備ができるように、引き延ばしと戦力拡充のための準備を今すぐ整えることである。さらに、戦闘による損失を予測し、ロシアの効力のジレンマに陥らないよう、下位の指揮階層に焦点を当てた新しい形態のドクトリン、組織、訓練、リーダーシップの開発を積極的に促進する。我々は文化的に機動戦のために構築されているが、長引く紛争で消耗による脱線を避けるためには、バランス(図11参照)が必要である。再構成と戦力拡大における非対称の優位性を開発し、実行することで、今すぐ抑止することができ、必要であれば、長期化する紛争への移行を支配することで、次の闘いに勝利することができる。

ノート

[1] Defense of Ukraine (@DefenceU), “The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to July 19, 2024,” X, 18 July 2024, 9:40 p.m., https://x.com/DefenceU/status/1814158448201707888/photo/1.

[2] Ibid.

[3] Ministry of Defence (@DefenceHQ), “Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 July 2024,” X, 12 July 2024, 1:27 a.m., https://x.com/DefenceHQ/status/1811678866672353372; Defense of Ukraine (@DefenceU), “New month—new record: 1,415 russian artillery systems were destroyed in June,” X, 1 July 2024, 4:44 a.m., https://x.com/DefenceU/status/1807741943499112776.

[4] To Receive Testimony on the Posture of United States European Command and United States Transportation Command in Review of the Defense Authorization Request for Fiscal Year 2025 and the Future Years Defense Program, 118th Cong. (11 April 2024) (stenographic transcript), 51, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/41124fulltranscript.pdf; To Receive Testimony on the Posture of United States European Command and United States Transportation Command in Review of the Defense Authorization Request for Fiscal Year 2025 and the Future Years Defense Program, 118th Cong. (11 April 2024) (statement of Gen. Christopher G. Cavoli, U.S. Army, U.S. European Command), 3, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/cavoli_statement.pdf.

[5] Cavoli, statement, 4.

[6] Wagner Group: 20,000 Troops Have Died Taking Bakhmut, YouTube video, posted by “Wall Street Journal News,” 24 May 2023, https://www.youtube.com/watch?v=06BzstpAqhI.

[7] Sergio Miller, “Avdiivka Falls – The Battle for the Durna River Line,” Wavell Room, 23 May 2024, https://wavellroom.com/2024/05/23/the-battle-for-the-durna-river-line-29-april-5-may-2024-avdiivka/.

[8] Ministry of Defence (@DefenceHQ), “Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2024,” X, 31 May 2024, 2:05 a.m., https://x.com/DefenceHQ/status/1796467954907037817.

[9] Nick Reynolds and Jack Watling, Meatgrinder: Russian Tactics in the Second Year of Its Invasion of Ukraine (London: Royal United Services Institute, 19 May 2023), https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/meatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine.

[10] Army Techniques Publication 3-94.4, Reconstitution Operations (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], 2021).

[11] Ibid., 1-1.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid., 1-2.

[15] Ibid., 4-18.

[16] Ibid.

[17] Ibid., 1-4.

[18] Ibid., 1-9.

[19] Ibid., 3-6.

[20] “What Countries Are Bordering Ukraine,” Ukraine.ua, accessed 12 November 2024, https://ukraine.ua/faq/countries-border-ukraine/.

[21] Army Regulation 5-22, The Army Force Modernizations Proponent and Integration System (Washington, DC: U.S. GPO, 2023), 1.

[22] Field Manual 3-0, Operations (Washington, DC: U.S. GPO, 2022).

[23] Karolina Hird et al., “Russian Offensive Campaign Assessment, March 24, 2023,” Institute for the Study of War, 24 March 2023, https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-24-2023.