ロシア・ウクライナ戦争-陸上部隊を撃破するには陸上部隊が必要- (Army University Press)

米陸軍のミリタリーレビューの優秀論文の一つを紹介する。著者は昨年米陸軍を退役して大学教授として勤務する傍ら軍事分野の専門家として各種ジャーナルでの発信をされているAmos C. Fox退役陸軍中佐である。内容はロシア・ウクライナ戦争に関するものとなっている。ロシア・ウクライナ戦争では、ドローンや人工知能を活用した側面が強調されるところだが、副題にあるように陸上部隊には陸上部隊で対応することの必要性を説いたものになっている。(軍治)

![]()

ロシア・ウクライナ戦争

陸上部隊を撃破するには陸上部隊が必要

The Russia-Ukraine War

It Takes a Land force to Defeat a Land force

Lt. Col. Amos C. Fox, PhD, U.S. Army, Retired

03 March 2025, 2025 Online Exclusive Articles

アリゾナ州立大学教授。War on the Rocksの寄稿編集者でもあり、Soldier PulseとWarCastポッドキャストの共同ホストを務めるほか、Revolution in Military Affairsポッドキャストも主催している。レディング大学で政治学の博士号、高等軍事研究大学院とボール州立大学で修士号、インディアナ大学インディアナポリス校で学士号を取得。退役米陸軍中佐。

2021年9月27日、ウクライナのヤーヴォリウ近郊にあるヤーヴォリウ戦闘訓練センターで行われたラピッド・トライデント2021の一環として行われた対サボタージュ演習で、警備を行うウクライナの兵士。ラピッド・トライデントは、ウクライナ軍の効率を高め、ウクライナ軍司令部、米国、その他のNATO加盟国間の互換性を向上させることを目的としている。(写真提供:米陸軍プレストン・ハモン(Preston Hammon)特技兵) |

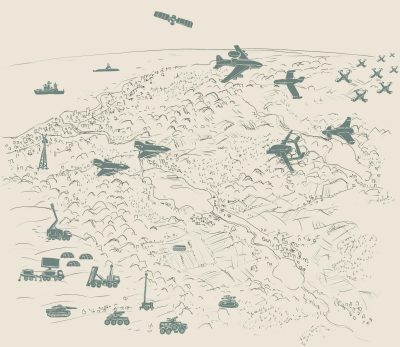

センサー、ドローン、長距離火力(long-range fires)などの新技術は、現代(そして将来)の軍隊を補完する優れたものではあるが、将来の作戦環境には最小限の影響しか与えないだろう。センサー、ドローン、精密、長距離火力(long-range fires)という用語から連想されるセンセーショナリズムを取り除けば、本質的に残るのは「上空からの攻撃(attacks from above)」という基本的な考え方だけであり、これは少なくとも第一次世界大戦以降、軍隊を妨げてきた課題である[1]。

しかし今日、西側諸国では、ほとんどの軍隊が、敵対部隊との直接戦闘に自国の陸上部隊を投入することを制限しようとする一方で、軍事的勝利の補助手段として上空からの攻撃を活用することを好むという、新たな問題が生じている。これら2つの要素(すなわち、「上空からの攻撃」と「自軍の陸上部隊の戦闘への投入の制限」)を総称して、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」と呼ぶことができる。

今日、西側諸国の軍隊は、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」が将来の作戦環境における戦争に勝利する方法であると主張している。マルチドメイン作戦ドクトリン、プロジェクト・コンバージェンス、その他のセンサー、精密、長距離打撃中心のコンセプトの数々は、軍事、学術、政策の議論を支配しており、このことは明白である[2]。

とはいえ、21世紀の戦争は、将来の「スタンドオフ戦(standoff warfare)」ビジョンよりも現実的であろう別の現実を示している。将来の戦争は、領土をめぐって闘われることに変わりはない。それらは、軍隊、あるいは少なくとも土地をめぐって陸上で闘う統合された軍隊によって闘われることになるだろう。上空から攻撃されれば、壕や塹壕、市街地など、陸地に避難する。空からの攻撃は、地表や市街地に隠れている陸上部隊には効果が低いことが経験的に証明されている。したがって、紛争地形に陣取る敵軍を打ち負かすには、将来の作戦環境では、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」は成功への道とはならない。将来の戦争で勝利するためには、西側諸国軍は、西側諸国軍が利用できる技術的優位性を生かしながら、陸上戦(land warfare)特有の課題に対処できる強固で復元性ある陸上部隊を必要とする。もっとわかりやすく言えば、陸上部隊を打ち負かすには、今後も陸上部隊が必要である。

しかし、このような強固で復元性ある陸上部隊は、現在の陸上部隊のようなものではないだろう。ロボット工学、AI対応の戦闘システムそして指揮・統制システム、ヒューマン・マシン統合チームは、将来の作戦環境において、戦場やデータ計算空間におけるマンパワーを補強し、人間の能力を強化するために活用されるべきである。

スタンドオフ戦と技術の限界

ウクライナ紛争は、陸軍部隊を含む西側の国家や軍隊だけでなく、防衛や安全保障研究のコミュニティにも、2つの先進国間の大規模で技術的に進歩した戦闘作戦を観察する十分な機会を提供した。紛争初期には、多くの論者が「正しい(right)」ことを最初に、そして最も声高に主張し、技術が作戦環境とそこでの戦争戦術に革命的な影響を及ぼすと大げさに宣言した[3]。こうした技術愛好家の多くは、2020年のナゴルノ・カラバフ紛争における技術と戦術がいかに将来の武力紛争に革命をもたらし、将来の紛争における作戦環境をますます困難なものにしているかについて、同様の宣言をした論者と同じであった。

これらの論者の主張の大半は、ドローンが精密打撃や長距離火力(long-range fires)と一体化して、偵察と打撃の連携に革命をもたらし、キル・チェーンやキル・ウェブを生み出したというものだ[4]。この理論では、戦闘員が偵察と打撃の複合体を適切に統合し、脅威要因、物理的な地形、時間的な考慮事項など、作戦環境の変数に合わせて調整できれば、より伝統的な手段や方法で活動する敵対者に対して、素早く優勢に立つことができるとしている[5]。これまでの「斬新な(novel)」考え方では、このようなコンセプト上の考え方を「初めての品質(quality of firsts)」、「急速な支配性(rapid dominance)」、「コンバージェンス(convergence)」などと呼んでいた。どのフレーズも、同じ基本的な主張をするために、同じ基本的な考え方を使った別の世代である。

さらに、かつての軍事思想の時代には、この論理の流れから、1991年の砂漠の嵐作戦(Operation Desert Storm)の際にイラクで使われたジョン・ウォーデン(John Warden)の5つのリング理論(five rings theory)や、イラクへのヘリコプターによる急襲に頼ったイラクの自由作戦(Operation Iraqi Freedom)の際に米軍が使った縦深打撃ドクトリン(deep-strike doctrine)といった、今は使われなくなった理論が生まれた[6]。5つのリング理論(five rings theory)も縦深打撃ドクトリン(deep-strike doctrine)も、それぞれのコンセプトは、センサー、精密打撃、長距離火力(long-range fires)が、イラクの戦闘に有効であるという信念に基づいている。

・敵対する陸上部隊を排除する、

・大規模な友軍陸上部隊の投入の必要性を回避する、

・短期決戦の時代におけるユーザー、そして

・将来の戦場における民間人の犠牲と巻き添え被害を減らす[7]。

まとめると、このような戦いの理論(theory of warfare)を「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の考え方としてパッケージ化できる。

要するに、21世紀を迎えるにあたって、最新のセンサー、より優れた無人偵察機(武装・非武装)、より精密火力、より長い射程距離とより速い射撃といった「スタンドオフ戦(standoff warfare)」への再起動したアプローチが、この瀕死のアイデアの肺に再び新鮮な空気を吹き込むだろうと考えられていたのだ。米国のアフガニスタン戦争とイラク戦争は、いずれも「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の本質を受け継ぐものであり、初期には専有面積(footprints)の軽さを重視し、偵察と打撃の連携に大きく依存していた。しかし、非協力的な地域住民や競合する第三者的行為者によって、これらの戦争は、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の任務の規模や範囲を超える反乱へと急速に発展した(そして、このコンセプトの理論的基礎に重大な欠点があることが浮き彫りになった)。

ウクライナのアウディーイウカで対戦車砲を撃つウクライナ兵。(写真提供:ウクライナ軍部隊) |

しかし、ナゴルノ・カラバフは、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の支持者に再び希望をもたらした。アゼルバイジャンのセンサー、ドローン、精密打撃は、山岳地帯や都市部で活動するアルメニア陸上部隊をあっという間に倒したようだ[8]。アゼルバイジャン軍がアルメニア軍に一方的に勝利したことに便乗して、評論家たちは再びキル・ウェブについて、そして「スタンドオフ戦(standoff warfare)」が実現したことにより戦争の将来の作戦環境が永久に変わったことについて宣言した[9]。

しかし、ナゴルノ・カラバフから生まれた論評の多くは、戦争(war)や戦い(warfare)の戦略的、作戦的、戦術的変数を考慮していないことが問題だった。その代わりに、YouTubeやTikTokの動画を使って、特異な無人機攻撃の有効性を説明する一方、地形や適切なアルメニア防空の欠如など、特定の動画で示されたことがどのように成功に寄与したかを示さない[10]。それでもなお、記録に残しておいて、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」は特定の種類の軍事問題を解決するために考案されたものであるということを指摘しておくことが不可欠である。それは、上空から簡単に識別できる密集した軍隊の編隊が、予測可能な移動経路に沿って密集した編隊で移動するという問題である。国際社会が2020年にナゴルノ・カラバフでアゼルバイジャン軍とアルメニア軍の間に展開した動きは、このような状況だった。この考え方のもうひとつの好例が、1991年のイラク戦争で悪名高い「死のハイウェイ(Highway of Death)」と呼ばれた、ハイウェイ1号線沿いで撤退するイラク陸上部隊を米空軍が虐殺した事件である[11]。しかし、このような状況から離れると、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の幾何学と物理学は崩壊し、わずかな結果しか得られない。

2022年初頭のロシアのウクライナ侵攻の始まりは、ナゴルノ・カラバフでの「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の成功例の多くと呼応していた。というのも、2022年初頭のウクライナの戦場はまだ拡大していなかったため、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」戦術が戦場の規模と範囲に合っていたからだ。ウクライナのセンサーは、隣国ウクライナへのわずかなルートを蛇行するロシアの装甲部隊を探知した。ウクライナのセンサーは、ロシア軍の移動に関する情報を武装ドローン(およびその他の部隊)に伝え、その後、これらのロシア軍の部隊を壊滅させた[12]。一方、キーウの小規模な防空部隊は、西側のパートナーから情報を得て、紛争が始まった時点でロシアの空軍を機能不全に陥れた。

しかし、紛争はすぐにウクライナにとって不利になり、ロシアにとっては比較的有益になった。紛争は2022年夏には相対的に膠着状態に陥った。その時点で、ロシアはドンバスの支配をほぼ固め、クリミアでの地位を強化していた。さらに重要なことは、ロシア軍がいわゆる「クリミアへの陸橋(land bridge to Crimea)」、つまりドンバスとクリミアを結ぶ州を占領したことだ[13]。

この時期を通じて、ナゴルノ・カラバフとロシア・ウクライナ戦争初期の名目上のドローン革命は、電子戦と対空防衛がこの時期の最も洗練され成功を収めたドローンの多くを無力化するのに有効であることが証明され、道を譲った[14]。トルコ製のTB-2バイラクタルのような大型の中高度長時間滞空型ドローンは、紛争初期以来、一般に見向きもされず、小型のファースト・パーソン・ビュー(FPV)兼用ドローンに取って代わられてきた[15]。中高度・長耐久ドローンは、その航続距離、飛行時間、武器積載量のおかげで「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の重要な実現能力であるのに対し、ファースト・パーソン・ビュー(FPV)ドローンは、より近接の闘い用の兵器システムである。

ロシアの指導部と指揮所を排除することに焦点を当てたウクライナの精密打撃は、せいぜい効果がないことが証明されており、実際には注意をそらす以上のことはほとんどなく、ロシア軍の作戦を縮小したり、キーウ軍が実際に没収した領土を奪還したりする上でほとんど役に立っていない[16]。同じ意味で、米国が提供した高機動砲ロケット・システム(HIMARS)のような長距離打撃は、露出して静止している部隊を殺すのに効果的であることが証明されているが、どのような会戦、戦役、戦争全体の大きな結果にとっても決定的なものではない。

一方、ロシアの精密打撃は、この議論からほとんど姿を消している。これは、クレムリンが軍事力とともに一般市民を無差別にターゲティングにしているように見えるためだろう。この事実は、他の調整要因に加えて、国際刑事裁判所がロシアのウラジーミル・プーチン大統領に戦争犯罪の逮捕状を発行するに至った[17]。さらに、ロシアの精密打撃が戦場で真に目立たないのは、ウクライナが自国の死傷者数について口を閉ざして報告するため、西側のオープン・ソースの観察者が、精密打撃がいつ、どこで使用され、それらの打撃が本当にどれほど効果的なのかを特定できないためかもしれない。

これは重要なポイントを提起している。キーウとハルキウへの電撃(blitz)が失敗したとわかると、クレムリンはこれらの軸から撤退し、ドンバスとクリミアへの陸橋、そしてクリミアそのものを強化するために軍を再配置した[18]。長大な周辺に沿って防衛線を築いたことで、戦局は一変した。ロシアの陸上部隊はもはや移動することはなく、露出して移動することも、容易に特定できる道路を横断することもなくなった。その結果、クレムリンはキーウを強制せざるを得なくなった。モスクワは、キーウの勝利理論(theory of victory)を、移動するロシア軍を打ち負かすこと(より容易な命題)から、比較的静止し、防衛するロシア陸軍から領土を奪還すること(より困難な命題)へと変更させた。

このような軍事的状況においては、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」はすぐにその有用性を失い、このような作戦環境での勝利には、陸上部隊を打ち負かすには陸上部隊が必要であるという単純なヒューリスティックに帰結することを忘れてはならない。この陸上部隊が、ロボット編隊や人間と機械の統合チームなどの最新技術を標準装備したものであってはならない、というわけではない。実際、そうではない。しかし、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」は、地上を保持することを意図する部隊に対しては、すぐに収穫が逓減してしまう。

ロシア・ウクライナ戦争におけるスタンドオフ戦についての考察

ロシア・ウクライナ戦争は、統合軍種に従属するのではなく、統合軍種に支援される復元性ある陸上部隊間の大規模な会戦や戦役こそが、工業化された戦争間の大規模な戦争の勝敗を左右することを示している。軍隊は、あらゆる軍事作戦の軸となり、戦争における国家の政策成果を左右する支点となる。ホストメル空港の会戦を含むキーウの会戦は、戦争の戦略的・政治的展開に多大な影響を与えた初期の決定的な会戦であった[19]。ウクライナは、紛争黎明期に通常、非通常、非正規の手段や方法を駆使してロシアの攻撃を鈍らせ、ホストメル空港を奪還し、キーウを維持し、追加の陸上部隊と砲兵で市内に出入りする大動脈を強化することができた[20]。

他方、ウクライナの武力行使は、戦争の初期段階において、ロシアの繊細さ重視(finesse-oriented)、機動中心(maneuver-centric)、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」のアプローチを凌駕した。マリウポリ、バフムート、アウディーイウカなどの会戦がそれに続いた。キーウの陸上部隊は、あらゆるドメインで活動する統合軍の支援を受け、簒奪された領土をめぐってロシアの陸上部隊と勇敢かつ残忍に闘い続けている。米欧のウクライナ支援がロシア軍を遠くから攻撃する能力を高めるにつれ、すでに述べたように、ロシア軍がドンバスからクリミアにかけて掩蔽壕や塹壕を掘り、さらに防衛的要塞を築いて米欧が供給する長距離精密打撃の効果を相殺するという伝統的な戦線が出現した[21]。

2021年9月27日、ウクライナのヤーヴォリウ近郊にある戦闘訓練センター・ヤーヴォリウで、ラピッド・トライデント2021の一環として行われた訓練で、警備を行うウクライナの兵士。ラピッド・トライデントは、「平和のためのパートナーシップ」プログラムの下、2006年からNATO軍人の参加を得て、連合作戦時の多国籍軍の一員としての統合行動に備えて実施されている。(写真提供:米陸軍プレストン・ハモン(Preston Hammon)特技兵) |

ロシア軍はウクライナから奪った土地を保持するために防衛態勢に移行したため、この紛争は、巧みな機動(maneuver)による会戦ではなく、粉砕的な消耗(attrition)による激しい会戦で満ち溢れている[22]。消耗(attrition)は異常なことではなく、悪い戦術や貧弱な軍隊、不適応な将軍の影響でもない[23]。現実には、消耗(attrition)は、現代(そして将来)の戦争の2つの特徴、すなわち上空からの攻撃と陸上の戦争の論理(logic of land wars)がもたらした結果なのである[24]。

上空からの攻撃(Attacks from above)。「上空からの攻撃(attacks from above)」という表現は、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」について考えるもうひとつの方法である。なぜなら、敵対する軍事力に最も近いところで接触する「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の特徴を明確に表現しているからである。今日の上空からの攻撃は、砲撃(地上発射のミサイルやロケットを含む)、ドローンによる攻撃、その他の長距離、トップダウン指向の精密打撃として数えることができる。このメンタル・モデルは、例えばドローンや精密打撃を単独で見るのではなく、技術を適切な環境的文脈に置き、技術それ自体が革命的なものではなく、戦いの進化の道筋(warfare’s evolutionary pathway)における新たな足がかりにすぎないことを説明するものだ。

上空からの持続的な攻撃は、1914年であれ、1944年であれ、2024年であれ、地上部隊に常に同じ反応をもたらす。第一次世界大戦の歩兵たちは、精巧な塹壕システムを使って砲兵や原始的な空中砲撃を回避した。第二次世界大戦では、上空からの攻撃を迂回するために運動性(mobility)がしばしば用いられた。それが不可能な場合、今日のロシアとウクライナの陸上部隊のように、兵士たちは塹壕や掩体壕、その他の要塞を使用して、使用される技術の種類に関係なく、空からの攻撃から身を守った。

とはいえ、上空からの攻撃は、陸上部隊に常に同じ基本的な反応-地下に潜る-を引き起こす。陸上部隊はまた、上空からの攻撃から逃れるために、町や都市に十分に近ければ、都市部に避難する。このダイナミズムは、将来、人間と機械が統合された陸上部隊や、ロボット化された軍隊の増加によって変わるかもしれないが、それはまだわからない。そうした将来のシステムの人工知能や機械学習は、人間の兵士のように独自の生存本能を発達させ、同様の生存パターンを身につけるかもしれない。今のところ、これは科学・技術開発の範疇にとどまっている。とはいえ、ゲームを変えるような技術もなければ、ゲームを変えるような戦術も今のところない。あるのは陸上の戦争の論理(logic of land wars)だけである。

陸上戦争の論理(Logic of land war)。前項で言及した陸上の戦争の論理(logic of land wars)は単純で不変である。陸上戦争は、ほとんど専ら領土を支配するために闘われる。台湾のような島国を支配するために闘われる紛争でさえ、陸上戦争とみなされるべきである。中国のような国家が台湾に侵攻して占領した場合、結局のところ、台湾を解放するには、その後の侵攻、中国陸軍部隊の掃討、島の保持が必要となるからだ。

ロシア・ウクライナ戦争のマリウポリの会戦と台湾解放作戦の可能性を比較することは、決して大げさなことではない。ロシアの侵略者がマリウポリ市を制圧しようとしたのに対し、マリウポリ製鉄所周辺では防衛側が持ちこたえたため、包囲戦が急速に展開された[25]。中国が台湾に侵攻し、その領土を併合しようとすれば、台湾でも同じような展開が予想される。裏を返せば、中国から台湾を奪還しようとする試みと同様に、マリウポルを奪還しようとする試みも、占領軍を排除するための大規模な陸上作戦を必要とする。したがって、軍隊は、国家軍であろうと非国家軍であろうと、どのようにして陸上戦争(land wars)に至るかに関係なく、陸上戦争(land wars)を闘う。さらに、陸上戦争(land wars)において軍隊が他の軍隊と闘うのは、一方の戦闘員が他方の戦闘員に対して保有する複合兵器や統合能力の有無や程度にかかわらずである。

表. 陸上部隊の要件(著者作成)

| 要件 | タスク |

| 1 | 軍隊は領土を奪取したり奪還したりする能力がなければならない。 |

| 1.a. | 軍隊は、領土を奪取している間に最高潮に達してはならない(つまり、戦闘力を使い果たしてはならない)。

(注意: 最高潮に達することは、軍隊は反撃しやすくなり、成功と機会を活用できなくなる。) |

| 1.b. | 軍隊は、領土を奪還する間に最高潮に達してはならない(つまり、戦闘力を使い果たしてはならない)。

(注意: 最高潮に達することは、軍隊は反撃しやすくなり、成功と機会を活用できなくなる。) |

| 2 | 軍隊は敵の陸軍を領土から掃討する能力がなければならない。

(注意:この場合の掃討とは、不服従で敵対的な軍事力を、彼らが離れたがらない領土から物理的に排除することを意味する) |

| 3 | 軍隊は領土を保持する能力がなければならない。

(注意:敵対部隊から領土を奪取し、奪還し、掃討することは、しばしば軍隊に大きな犠牲を強いる。小規模で脆弱な兵力構造を持つ軍隊は、この問題をさらに引き起こしやすく、高価な利益を維持できる可能性はさらに低くなる。復元性ある陸上部隊(resilient land forces)は、軍隊が領土の利益を確実に維持するために不可欠であるが、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」のツールや技術は、領土を維持することに関しては、投資に対してわずかな利益しかもたらさない。) |

| 4 | 軍隊は住民を守る能力がなければならない。 |

| 5 | 軍隊は敵対部隊を包囲する能力がなければならない。

(注意:これが、軍隊が統合火力の効果を最大限に発揮する最善の方法である) |

| 6 | 軍隊は境界線を封鎖できなければならない。

(注意:軍隊が効果的に境界線を封鎖できなければ、敵対する隣国からの侵略を受けやすくなる。ミサイルやドローンではなく、復元性ある陸上部隊こそが、適切な国境警備を確保するための第一の防衛線である) |

上記の論理と、本稿で述べた「スタンドオフ戦(standoff warfare)」に関する考え方を考え合わせると、陸上戦(land warfare)の永続的な課題が浮かび上がってくる。これらの課題は紛争の戦域や軍隊が陸上戦争(land war)に突入する方法を超えたものであり、つまり、陸上戦(land warfare)の課題は、ロシア型シナリオや中国-台湾シナリオにも関連するものである。さらに、陸軍が艦船から陸上への水陸両用上陸作戦を実施するにしても、さまざまな航空機から空挺降下作戦を実施するにしても、国境を越えた広範な機甲部隊による地上攻撃を実施するにしても、これらは切実な課題である。主にロシア・ウクライナ紛争で明らかになったが、すべての陸上戦争(land war)で顕著な課題を表に示す。このリストは優先順位の高い順に並べたものではなく、国家や非国家主体が領土の物理的支配をめぐって紛争を闘う際に、政策立案者、軍事実務者、学者が戦争の原則に立脚し続けるための一般的なグループ分けとしている。

陸軍部隊に対する提言

最後に、ロシア・ウクライナ戦争は、陸軍部隊にとって有益な一連の検討事項を提供している。しかし、重要なことは、これらの考慮事項はロシアや欧州特有のものではなく、領土をめぐる闘い(すなわち、陸上征服)が目標となるあらゆる紛争に当てはまるということである。したがって、例えば、中国が台湾に侵攻し、陸軍部隊が台湾を支援して中国軍を台湾から撤退させる必要がある場合、海、空、または競合する兵站の課題がそのような状況にも関連しているかにかかわらず、上に概説した陸上戦の課題(challenges of land warfare)が引き続き生かされることになる。

とはいえ、陸軍部隊がまず考えなければならないのは、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」の誇大宣伝(hype)やセンセーショナリズムに巻き込まれないことだ。ドローン、長距離打撃、精密戦(precision warfare)はすべて、第一次世界大戦以来兵士が取り組んできた「上空からの打撃(strikes from above)」の継続的な課題を提示しているにすぎない。兵士が地下に潜ると、静的な戦場が展開される。静的な戦場が展開されると、陣地戦が機動戦に取って代わり、紛争は消耗戦へと流れ込む。

こうして、陸軍部隊がより詳細に検討すべき仮説が浮かび上がる。つまり、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」は逆説的に消耗戦を加速させるが、統合部隊による軽微な支援を受けたより重点的な陸上作戦は機動戦をより活性化させ、より迅速で破壊力の少ない戦争を解き放つ。したがって、陸軍部隊が消耗戦を避けたいのであれば、実験を通じてこの論理をさらに検討する必要がある。戦争ゲームや机上演習により、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」は将来の戦争の課題に対する解決策のように思えるが、解決するよりも多くの問題の原因となっていることが明らかになるかもしれない。

第二に、陸軍部隊は、戦場の透明性、ターゲティング、戦力デザイン、分散作戦(dispersed operations)、および将来の軍事作戦の関係について、立ち止まって検討すべきである。2020年のナゴルノ・カラバフ戦争から続く言説であるロシア・ウクライナ戦争から生まれた主要な話題のひとつは、センサーとドローン技術が大規模な陸上部隊を不要にし、ショーン・マクフェイト(Sean McFate)学者やジェームズ・レイニー(James Rainey)将軍が指摘するように、戦車や牽引砲のようなものを武力紛争の過ぎ去った時代の遺物にしているというものだ[26]。中国との対立の可能性を見ている多くの人々が、同様の主張をしている[27]。表向きの変革論者は、こうした課題に対処するためには、陸軍部隊は小型化、軽量化し、戦場の透明化、敵のドローン、脅威のミサイルや砲兵のターゲティング、その他のハイテクの脅威を将来打ち破るために分散作戦(dispersed operations)を展開しなければならないと主張する[28]。

このような主張の問題点は、敵に見つかるという問題だけを突き詰めて考えていることで、軍隊が目標に到達した後に対処しなければならない課題については考えていないことだ。別の言い方をすれば、多くの政策立案者、軍事指導者、その他の識者による議論の問題点は、陸軍部隊が問題の第一層に対処しているに過ぎず、陸軍部隊が戦場に進出した後に直面し、克服しなければならない陸上戦の課題(land warfare challenges)に何ら対処していないことである。従って、陸軍の政策立案者や軍の指導者たちは、軍事作戦を最初から最後まで考え抜くことが賢明であり、最初からだけではなく、アフガニスタンとイラクの両方で米軍が大失敗した理由の一部でもある。

したがって、政策立案者は、同盟には、軽くて小さくて分散した陸上部隊ではなく、復元性がありそして強固な陸上部隊が必要であることを理解しなければならない。米陸軍は、透明な戦場の厳しさを切り抜け、陸上戦の課題(challenges of land warfare)に対応するのに十分な戦闘力を備えた即応部隊を編成できる陸上部隊を必要としている。「スタンドオフ戦(standoff warfare)」で闘う、小さく、軽く、分散した陸上部隊では、没収または併合された土地の保持を意図する、居座り続ける挑戦者を打ち負かすことはできない。空からの攻撃は、いかに正確であろうと、いかに巧みに判断されようと、陸上部隊を効果的に排除することはできない。そのためには、人間、ヒューマン・マシン統合型、ロボットなど、頑丈で復元性ある陸上部隊が必要である。したがって、政策立案者、軍事指導者、その他の支援者は、より大規模で装甲を強化した陸上部隊の開発を提唱すべきである。

しかし、そうすることで、政策立案者たちに、陸上部隊の規模を小さくするのではなく、大きくする必要がある理由を明確にしなければならない。ロシアや中国、あるいはイランや北朝鮮と将来戦争になる可能性が高い陸上戦の課題(challenges of land warfare)を達成するためには、「スタンドオフ戦(standoff warfare)」や精密打撃、長距離火力(long-range fires)は小さな脇役にすぎない。戦闘の実際の政策遂行部分は、地上部隊間の地上戦で発生します。陸軍部隊は、この記事で概説した7つの陸上戦の課題(challenges of land warfare)を達成できなければならない。これらの課題を、かろうじてではなく、戦場での勝利に疑問の余地が残らないように明確に達成し、政策立案者にとって外交を簡素化する必要がある。

ノート

[1] James Rogers, Precision: A History of American Warfare (Manchester University Press, 2023), 73.

[2] Project Convergence is an Army-led joint and multinational exercise to test and experiment with how to perfect combined, joint all-domain command and control (CJADC2).

[3] John Antal, How We Fight the Next War: Reimaging How We Fight (Casemate Publishers, 2023), 13.

[4] “Creating Cross-Domain Kill-Webs in Real Time,” Defense Advanced Research Projects Agency, 18 September 2020, https://www.darpa.mil/news-events/2020-09-18a.

[5] Christian Brose, “The New Revolution in Military Affairs: War’s Sci-Fi Future,” Foreign Affairs 98, no. 3 (2024): 126–29.

[6] Jan Angstrom and J. J. Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War (Routledge, 2015), 161–65.

[7] John Warden, “The Enemy as a System,” Airpower Journal 9, no. 1 (1995): 40–56, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Volume-09_Issue-1-Se/1995_Vol9_No1.pdf; Michael Gordon and Bernard Trainor, Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq (Vintage Books, 2007), 523.

[8] Shaan Shaikh and Wes Rumbaugh, “The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense,” Center for Strategic and International Defense, 8 December 2020, https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense.

[9] “The Azerbaijan-Armenia Conflict Hints at the Future of War,” Economist, 8 October 2020, https://www.economist.com/europe/2020/10/08/the-azerbaijan-armenia-conflict-hints-at-the-future-of-war.

[10] “John Antal, Azerbaijan and Armenia, Maneuver Warfare Conference,” posted 7 March 2022 by MCoE Fort Moore, YouTube, https://youtu.be/_At9txsUKIw?si=NmlwY7i2dkMyClFb.

[11] R. W. Apple. Jr., “Death Stalks Desert Despite Cease-Fires,” New Yorks Times, 2 March 1991, https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1991/03/02/741091.html?pageNumber=6.

[12] Isabelle Khurshudyan, Mary Ilyushina, and Kostiantyn Khudov, “Russia and Ukraine Are Fighting the First Full-Scale Drone War,” Washington Post, 2 December 2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/02/drones-russia-ukraine-air-war/.

[13] The land bridge to Crimea links the Zaporizhzhia and Kherson oblasts.

[14] Alia Shoaib, “Bayraktar TB2 Drones Were Hailed as Ukraine’s Savior and the Future of Warfare. A Year Later, They’ve Practically Disappeared,” Business Insider, 28 May 2023, https://www.businessinsider.com/turkeys-bayraktar-tb2-drones-ineffective-ukraine-war-2023-5.

[15] Amos Fox, host, Revolution in Military Affairs, podcast, season 3, episode 2, “Michael Kofman on Attrition, Doodling Ranging Rings, and Magical Thinking in Modern War with Michael Kofman,” 1 April 2024, https://shows.acast.com/revolution-in-military-affairs/episodes/attrition-doodling-range-rings-and-magical-thinking-in-moder.

[16] Julian Barnes et al., “US and Ukraine Search for a New Strategy After Failed Counteroffensive,” New York Times, 11 December 2023, https://www.nytimes.com/2023/12/11/us/politics/us-ukraine-war-strategy.html.

[17] “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants Against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekeyevna Lvova-Belova,” International Criminal Court press release, 17 March 2023, https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and.

[18] Barnes et al., “US and Ukraine Search for a New Strategy After Failed Counteroffensive.”

[19] Liam Collins, Michael Kofman, and John Spencer, “The Battle for Hostomel Airport: A Key Moment in Russia’s Defeat in Kyiv,” War on the Rocks, 10 August 2023, https://warontherocks.com/2023/08/the-battle-of-hostomel-airport-a-key-moment-in-russias-defeat-in-kyiv/.

[20] Ibid.

[21] Valerii Zaluzhnyi, “Modern Positional Warfare and How to Win in It,” Economist, accessed 24 October 2024, https://infographics.economist.com/2023/ExternalContent/ZALUZHNYI_FULL_VERSION.pdf.

[22] Franz-Stefan Gady and Michael Kofman, “Making Attrition Work: A Viable Theory of Victory for Ukraine,” Survival 66, no. 1 (2024): 7–8, https://doi.org/10.1080/00396338.2024.2309068.

[23] Amos Fox, “Setting the Record Straight on Attrition,” War on the Rocks, 30 January 2024, https://warontherocks.com/2024/01/setting-the-record-straight-on-attrition/.

[24] Amos Fox, “Maneuver Is Dead? Understanding the Components and Conditions of Warfighting,” RUSI Journal 166, no. 6-7 (2021): 1–3, https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2058601.

[25] Ibid., 3–11.

[26] Sean McFate, The New Rules of War: Victory in the Age of Durable Disorder (William Morrow, 2019), 231; Ashley Roque, “Towed Artillery Has Reached ‘End of the Effectiveness,’ Army Four Star Declares,” Breaking Defense, 27 March 2024, https://breakingdefense.com/2024/03/towed-artillery-has-reached-end-of-the-effectiveness-army-four-star-declares/.

[27] Kimberly Underwood, “The Army Takes an Extended View to 2040,” Signal, 10 October 2022, https://www.afcea.org/signal-media/army-takes-extended-view-2040.

[28] Jen Judson, “The US Army Moves to Tweak Its Formations for Future Conflicts,” Defense News, 4 April 2023, https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/global-force-symposium/2023/04/04/the-us-army-moves-to-tweak-its-formations-for-future-conflicts/.