靴に合わせて足を切る -米陸軍のミッション・コマンドの分析- (Military Review)

MILTERMでは、ミッション・コマンドについては、米陸軍を中心に各種論文を紹介してきている。直近では2024年11月21日投稿の「ミッション・コマンド:米陸軍におけるミッション・コマンドの歴史的ルーツ (SAMS論文)がある。今回は、米陸軍内でミッション・コマンドがドクトリンになり、米陸軍内での普及に戸惑いが見られたころの2017年1-2月号のMilitary Reviewに投稿された記事を紹介する。指揮の在り方は作戦環境や部隊の状況などに応じて考えていくべきだという極めて至当な論考である。(軍治)

![]()

靴に合わせて足を切る

米陸軍のミッション・コマンドの分析

Cutting Our Feet to Fit the Shoes

An Analysis of Mission Command in the U.S. Army

Maj. Amos C. Fox, U.S. Army

カリフォルニア州キャンプ・パークスで2015年9月19日に行われた第311後方支援コマンド(遠征)指揮所演習(機能別)で、第311後方支援コマンド(遠征)アルトゥーロ・ゴンザレス(Arturo Gonzalez)米陸軍上等兵に「コマンド・ポスト・オブ・フューチャー(CPOF)」コンピュータ・システムを使った敵情ブリーフィング方法を説明するインテリジェンス下士官ジョン・フィンドリー(Jon Findley)米陸軍3等軍曹(右)。(写真: グレッグ・ムーア(Gregg Moore)米陸軍少佐) |

米陸軍は過去10年間、ミッション・コマンドの統合を模索してきたが、多くの分野で抵抗に遭ってきた。ミッション・コマンドが米陸軍に定着しなかったのは、米陸軍の状況や文化との関連で具体性に欠けるからである。また、効率と精度を追求する情報・データ偏重の現代の米国の戦争の方法(American way of war)とも一致しない。本稿は、米陸軍の方法と原則の実践に沿った指揮・統制の方法を開発することを目指すものである。本稿は、ミッション・コマンドの原則を維持しつつ、ミッション・コマンドのドクトリン上の定義を取り消すことを提言している。指揮・統制に関する米陸軍のドクトリンは、ミッション・コマンドを説きながら過剰な統制を実践することがあまりにも多いのではなく、ミッション・コマンドと集権的統制(centralized control)の両方を含む連続体を取り入れるべきである。

米陸軍は、ミッション・コマンドを「統一陸上作戦(unified land operations)の遂行において、機敏で適応力のある指導者に権限を与えるという指揮官の意図(commander’s intent)の下で、規律ある主導性(disciplined initiative)を可能にするために、任務命令(mission orders)を使って指揮官が権限と指示を行使すること」と定義している[1]。米陸軍は、ミッション・コマンドの指針として、相互信頼(mutual trust)による結束力のあるチームの構築、共有された理解(shared understanding)の創出、明確な指揮官の意図(commander’s intent)の提示、規律ある主導性(disciplined initiative)の行使、任務命令(mission orders)の使用、賢明なリスク(prudent risk)の受容という原則を課している[2]。

ミッション・コマンドには主に2つの理論があり、いずれもドイツの訓令戦術(Auftragstaktik)のコンセプトを反映している。ミッション・コマンドでは、指揮官は友軍部隊、敵、任務に関連した自らの意図を明確に伝えるが、任務の完遂方法に関する決定は隷下の指導者に委ねる。上位の部隊階層の指揮官は、状況、状況、地形、部隊に対する習熟度、装備に基づいて、「どのように(how)」を隷下の指導者が立案できるようにする[3]。実行の自由度を与えるというこの考え方が、ミッション・コマンドの核心であり、その知的源泉である訓令戦術(Auftragstaktik)である。どのドクトリン出版物にも明示的に言及されてはいないが、両コンセプトは、指揮の術(art of command)と統制の学(science of control)という米陸軍の指揮哲学の基礎的基盤として機能している。

もう一つの学派(school)は、ミッション・コマンドと指揮・統制を同じコインの裏表として扱う。この推論では、指揮・統制の理論は、情報の流れと意思決定の関係にその起源を見出す。ミッション・コマンド、あるいは軍事理論家ロバート・レオンハルト(Robert Leonhard)が指示による統制(directive control)と呼ぶものは、意思決定が情報の流れに追いつかなくなったときに必要とされるものである[4]。指揮・統制、レオンハルト(Leonhard)の言うところの詳細な統制(detailed control)は、意思決定が情報の流れと歩調を合わせることができる場合に必要とされる。この考え方の学派(school)では、指揮・統制の両方の形態-指示による統制(directive control)と詳細な統制(detailed control)-が現代の戦争で受け入れられ、実行可能である。重要なのは、情報の流れと意思決定権限のバランスをとることである[5]。

しかし、より詳細に検討すると、ミッション・コマンド-レオンハルト(Leonhard)の指示による統制(directive control)-は厄介で、非効率的で、曖昧であることがわかる。ミッション・コマンドが厄介なのは、指示的な作戦方法ではなく、その中で作戦を遂行しなければならないパラメーターを提供するためである。ミッション・コマンドが非効率的であいまいなのは、完璧な、あるいは完璧に近い理解ではなく、不正確なボトムアップの理解と情報に依存しているからである。このため、ミッション・コマンドは、下位の部隊階層が状況を把握し、状況を分析し、行動方針を実行し、上位の部隊階層に報告するため、上位の部隊階層との関係で時間がかかる。

今日の米陸軍におけるミッション・コマンド

米陸軍がミッション・コマンドを採用したことは、下級指導者(junior leaders)に権限を与え、編成内の相互信頼(mutual trust)を発展させるという議論を生み出すのに大いに役立っている。2016年、米陸軍はミッション・コマンドに関するいくつかの著作を発表した。「21世紀のミッション・コマンド(Mission Command in the 21st Century)」、「決定的な行動のための訓練:ミッション・コマンドの物語(Training for Decisive Action: Stories of Mission Command)」、「ミッション・コマンドの16の事例(16 Cases of Mission Command)」などがある[6]。さらに、米陸軍の専門誌や米陸軍関連のブログには、ミッション・コマンドとそれが伴う原則を提唱するエッセイが絶えず掲載されている。

しかし、ミッション・コマンドの理念に対する抵抗は、いたるところで見られる。ミッション・コマンドは、米陸軍全体で成功を収めているように見えるが、米陸軍全体で完全に適用するには、いくつかの重大な欠点がある。今日の米陸軍は、面倒で、非効率的で、時間のかかる指揮方法が歓迎されず、逆効果となるような環境で作戦している。ドクトリンに明記された指揮・統制の方法にかかわらず、指揮官はこれまでも、そしてこれからも、部隊や隷下をどれだけ信頼しているかで評価する。そして、指揮官はその信頼に基づき、様々な程度の自主的行動を割り当てる。

ドクトリンにおけるミッション・コマンド

レオンハルト(Leonhard)は、機動戦理論(maneuver warfare theory)に関する独創的な著書「分単位で闘う:時間と兵法(Fighting by Minutes: Time and the Art of War)」の中で、軍事理論においては、ある時点でどれほど強力であったとしても、永遠に続くものは何もないと述べている。レオンハルト(Leonhard)は続ける。「したがって、ドクトリンには寿命があり、その死は確実である」[7]。ミッション・コマンドを分析すると、おそらくそれも時宜を得た終焉に近づいているのかもしれない。

米陸軍のミッション・コマンド・ドクトリンは、事実上、杓子定規(prescriptive manner)に適用されている。米陸軍は、指揮官や参謀に、司令部内での行動を指揮するための選択肢を与える代わりに、ミッション・コマンドの優位性を指示しているのである。指導者はジレンマに追い込まれる。ドクトリンに忠実に従うのか-賢明な決心を犠牲にする可能性がある-それとも、組織と指導者に対する理解に基づいて、ドクトリンから逸脱するのか。

このダイナミズムは、ミッション・コマンドが唯一無二の疑いようのないアプローチであるという考えを米陸軍が棚上げする必要性を浮き彫りにしている。その代わり、米陸軍は、指導者が部隊と隷下の指導者を部隊の作戦環境との関係で理解した上で、選択肢を検討するよう促す、より柔軟なアプローチを奨励すべきである。

指揮・統制に対する作戦環境の影響

今日の作戦環境では、米陸軍部隊はしばしば、その行動を慎重かつ抑制的にしなければならない状況に置かれる。多くの場合、米政府は戦略的環境を形成するツールとして米陸軍を利用している。国益がかかっているが、限られた目的では大規模な戦闘作戦を正当化できない場合、米陸軍部隊は、必ずしもミッション・コマンドとは相容れない方法で、巧みに行動しなければならない。「戦略的伍長(strategic corporal)」といったコンセプトは、ミッション・コマンドの限界を浮き彫りにしている。戦場における一人の兵士の独立した行動が戦略的な影響を及ぼす可能性があるのだ[8]。兵士の行動が慎重に統制されなければ、その結果は国家安全保障に影響を及ぼす可能性がある。しかし、この考え方は、指揮官の意図(commander’s intent)とビジョン、規律ある主導性(disciplined initiative)、共有された理解(shared understanding)、相互信頼(mutual trust)に従って兵士が行動を選択できるようにするミッション・コマンドの原則とは対照的である。指揮・統制の方法は、戦略的任務の制約に影響されるだけでなく、技術の発展にも強く影響される。

通信技術、情報収集システム、精密兵器の普及により、米陸軍は戦場での解決策を過剰に設計する(over-engineer)ようになった。精密兵器を使用することで、巻き添え被害を大幅に抑えつつ、敵に接近することなく殺傷することが可能になり、完璧に近い状況把握が達成できると考えられたのだ。このような考えは美徳(virtuous)ではあるが、ミッション・コマンドの原則を侵食するものであり、ほとんど達成不可能である。

多くの場合、技術の進歩は、ブルー・フォース・トラッカー(BFT)、コマンド・ポスト・オブ・フューチャー(CPOF)、無人航空機システムなどのデジタル・システムのように、指揮官により良い状況認識と通信能力の向上を提供することに向けられている。かつては、指揮官は現場からの報告に頼って地図上に味方の位置を記入していた。今日、ブルー・フォース・トラッカー(BFT)とコマンド・ポスト・オブ・フューチャー(CPOF)によって、指揮官は高解像度のデジタル地図上で陣形を個々の車両に至るまでほぼリアルタイムで確認することができる。無人航空機システムと戦闘追跡システムを併用することで、指揮官は比較的高度な理解が可能になる。高度な理解力は、ユビキタス通信システムと相まって、複数の部隊階層の指揮官が地上の小隊や分隊の行動を指揮するベトナムのような環境をもたらしている[9]。

成功した革新とミッション・コマンド

歴史学者ウィリアムソン・マーレイ(Williamson Murray)は、軍事的革新(military innovation)の成功に不可欠な4つの要素、すなわち、特異性、反省的で誠実な軍事文化、歴史の適切な利用、認知的開放性を定義した[10]。革新に関するマーレイ(Murray)の考えは、理念と作戦方法が、それらが支援することを意図する文化から導き出されなければならないことを示唆しているため、ミッション・コマンドにとって重要である。ミッション・コマンドを米陸軍のドクトリンに組み込もうとする際、米陸軍は歴史を不当に利用し、具体性を無視して、理論的嗜好のみに基づくコンセプトの組み込みを正当化している、あるいは、米陸軍は靴に合わせて足を切っている、と主張する人もいるかもしれない。ミッション・コマンドの卸売採用の代わりに指揮と統制の統合ドクトリンの保持は、このアイデアの認識として見ることができる。米陸軍のミッション・コマンド・ドクトリンには、米陸軍が置かれている環境、技術が米陸軍の活動方法に影響を及ぼしている性質、情報化時代が米陸軍の闘いに関する考え方(thinking about fighting)をどのように形成してきたかについての具体性が欠けている。マーレイ(Murray)の軍事的革新の成功要因に基づけば、今こそ、ミッション・コマンドに対する米陸軍のアプローチを進化させる時である。

指揮・統制の混乱をさらに悪化させているのは、ミッション・コマンドが現代の米国の戦争の方法(American way of war)に関連して米陸軍に具体性を与えていないことである。ドイツ軍の訓令戦術(Auftragstaktik)は、ドイツ軍の戦術的、ドクトリン的、文化的ニーズに特化した進化的革新(evolutionary innovation)であった[11]。ドイツ軍で訓令戦術(Auftragstaktik)のコンセプトが時間をかけて有機的に発展し、花開くことができた条件は、今日の米陸軍の作戦には見られない。

訓令戦術(Auftragstaktik)の理論的基盤は、大規模な野戦軍が遠距離に分散し、一般にスタイルや組織が類似した相手と戦う広大な戦場から生まれた。しかし、21世紀の米陸軍作戦では、状況が変わった。

米国は伝統的に、多くの人が「西側の戦争の方法(Western way of war)」と呼ぶものに従って闘ってきた。歴史家のジェフリー・パーカー(Geoffrey Parker)は、その特徴は殲滅による迅速かつ決定的な勝利を求めることにあると指摘する。さらにパーカー(Parker)によれば、それは金融、技術、多様性、圧倒的な火力の上に成り立っている[12]。

しかし、情報化時代の技術進歩が進み、強大な軍事力を持つソ連が崩壊すると、状況は一変した。これらの要因がグローバリズムの影響と相まって、現在の米国の闘い方に関する比較的新しい理論が生まれた。

軍事理論家のアントゥリオ・エチェバリア(Antulio Echevarria)は、米軍は「軍事的勝利を……戦略的成功に変える複雑なプロセスを考えることから逃げている」と指摘する[13]。彼はラッセル・ウェイグリー(Russell Weigley)やマックス・ブート(Max Boot)と同意見で、この明確な思考の欠如は、戦術的勝利の結果を考慮するのではなく、相手を撃破することに重点を置いていることに起因しているという[14]。この構成では、「統制マニア(control-mania)」、すなわち、詳細な統制(detailed control)によってリスクや戦場でのミスを凌駕しようとする指揮・統制の方法が、情報化時代に煽られた米国の戦争の方法(American way of war)の主要な副産物であるように見える。個々の兵士が戦略上の問題を引き起こす可能性があるという事実が、「ハイパーコントロール(hypercontrol)」の核心である。隷下の指導者が戦略的ミスを犯す、あるいは偶然にそれを許してしまうリスクを排除するために、制約が設けられ、観察がいたるところに配置され、リスクを軽減するために「戦略的伍長(strategic corporal)」のようなヒューリスティックが開発される。精密弾薬や精密部隊の採用、ナラティブの統制、完全な理解の追求によって、巻き添え被害を減らし、敵との距離を縮めることなく殺害することは、すべて、個人の自発性、信頼、賢明なリスク(prudent risk)の受け入れに重点を置く、統制のきいたミッション・コマンド・アプローチとは相容れないものである。ミッション・コマンドは、戦争(戦略的・政治的勝利)ではなく、戦い(warfare)(戦闘における作戦的・戦術的勝利)に重点を置くアメリカの考え方を強化するものだが、これはこのコンセプトが、殲滅戦に素早く勝利するためのドイツの作戦コンセプトから派生したものだからである。

この時点で、レオンハルト(Leonhard)の指揮・統制理論に立ち返り、情報化時代の技術が、いかにミッション・コマンドと相反する慣習を助長しているかを理解することは有益である。指揮官や参謀は現在、戦場や作戦環境を視覚化できる驚くべきツールの数々を指揮しており、その結果、意思決定を導くために情報の流れを利用しているかのように感じることができる。指導者たちは、自分の頭で作戦を管理するのではなく、自分たちが理解できる範囲内で決断を下し、行動を指示しているのである。

このように、技術の拡散は、米軍指揮官の指揮・統制方法に劇的な影響を与え続けている。第一次世界大戦では、塹壕戦(trench warfare)が詳細な指揮・統制につながったが、21世紀では、技術が同様の影響を及ぼし、指揮官が指揮・統制のスペクトラムの詳細な統制(detailed control)側に偏りすぎることにつながっている[15]。それはミッション・コマンドを弱体化させた。技術の副産物は、特定のターゲットを破壊するために精密兵器を発射する前に、完璧な、あるいは完璧に近い情報を得る能力への信頼である。巻き添え被害の可能性を最小限に抑える方法でターゲットを正確に仕留めるために、完璧な情報を求めることは、ミッション・コマンドの対極にある統制マニアの環境を作り出す。米陸軍指揮官は、賢明なリスク(prudent risk)を受け入れず、代わりに、ターゲットに働きかけたり、部隊を投入したりする前に、厳しく厳密な条件を設定することによって、リスクを最小化する傾向がある。

提言事項

ミッション・コマンドの原則は、ミッション・コマンドだけのものであってはならない。相互信頼(mutual trust)、共有された理解(shared understanding)、主導性を発揮する隷下の指導者を考えること、賢明なリスク(prudent risk)を受け入れること-これらは、賢明な指揮官が下級指導者(junior leaders)に与える神聖な権利ではなく、むしろ、現代の戦場で成功するために不可欠な原則である。情報化時代のスピードは、成功を望む軍隊にとって、これらの原則が本質的な資質であることを要求している。この原則は、米陸軍が行うすべての活動において、作戦プロセス、指揮の術(art of command)、統制の学(science of control)の基礎となるべきである。しかし、指揮官が組織と隷下を統率する方法は、標準化することはできない。

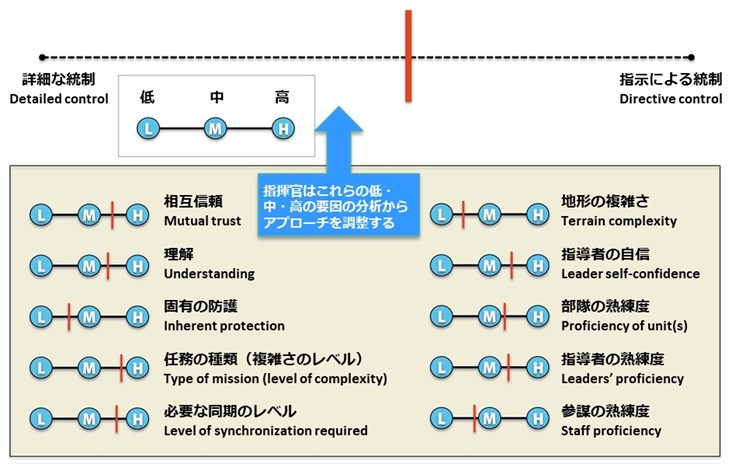

その代わり、米陸軍は、成功した指揮官は、指揮の手綱をどの程度引き締めるか、あるいは緩めるかを決定するために、様々な要因を継続的に評価することによって、指揮方法へのアプローチを調整することを認めなければならない。指揮官は、それぞれの隷下と組織の個別評価から導き出される理解に基づいて、アプローチを決定しなければならない。米陸軍は、1つのアプローチ(すなわち、ミッション・コマンドまたは指揮・統制)を他のアプローチに優劣をつけるべきではない。その代わり、ドクトリンは、指揮の術(art of command)と統制の学(science of control)が、指示による統制(directive control)と詳細な統制(detailed control)を両端とする連続体に沿って比例して起こるものと定義すべきである(図1参照)[16]。そのうえで、どのような方法で統制を行うかについては、指揮官がさまざまな要因を理解したうえで決定すべきである(図2参照)。

図1. 指揮・統制からミッション・コマンドへの連続体(図:筆者作成) |

図2. 統制の方法を決定する要因(図:筆者作成) |

ドクトリンは、指揮官が採用する統制方法を決定する際に考慮すべき要因の種類を列挙すべきである。しかし、ドクトリンでは、これらの要素はあくまでも思考を促すための例であり、決定的なリストではないことを明確にすべきである。指揮官は、統制方法を決定する際、以下のような要素を評価すべきである。

・ 部隊内の指導者間の相互信頼(mutual trust)の度合い

・ 状況理解の度合い

・ 任務に関連する複雑さの度合い(すなわち、問題は単純か、複雑か、複雑か、混沌としているか)。

・ 組織固有の防護の度合い[17]

・ 任務または従属する任務に必要な同期の度合い

・ 地形の複雑さと種類

・ 指揮官の自信

・ 組織とその隷下組織の熟練度

・ 隷下の指導者の熟練度

・ 参謀の熟練度

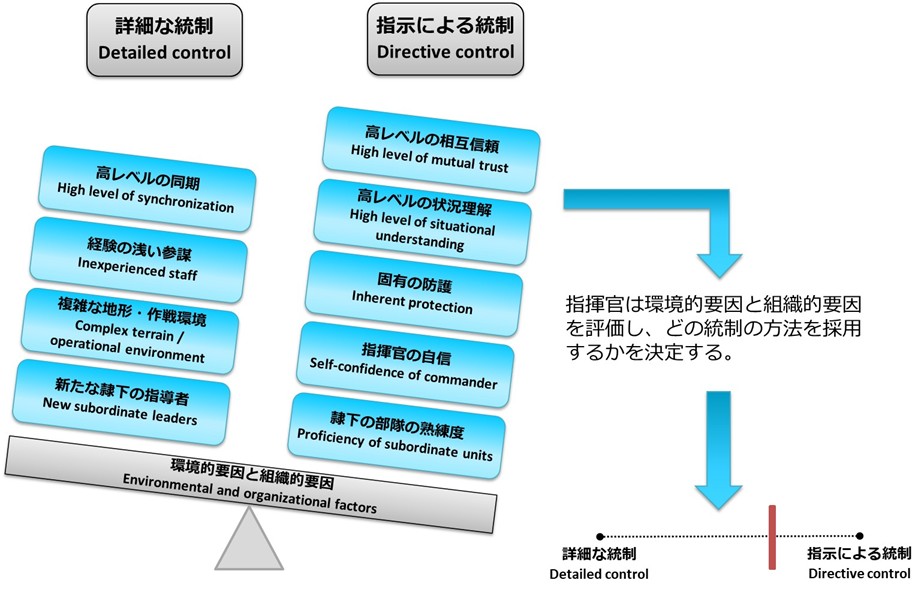

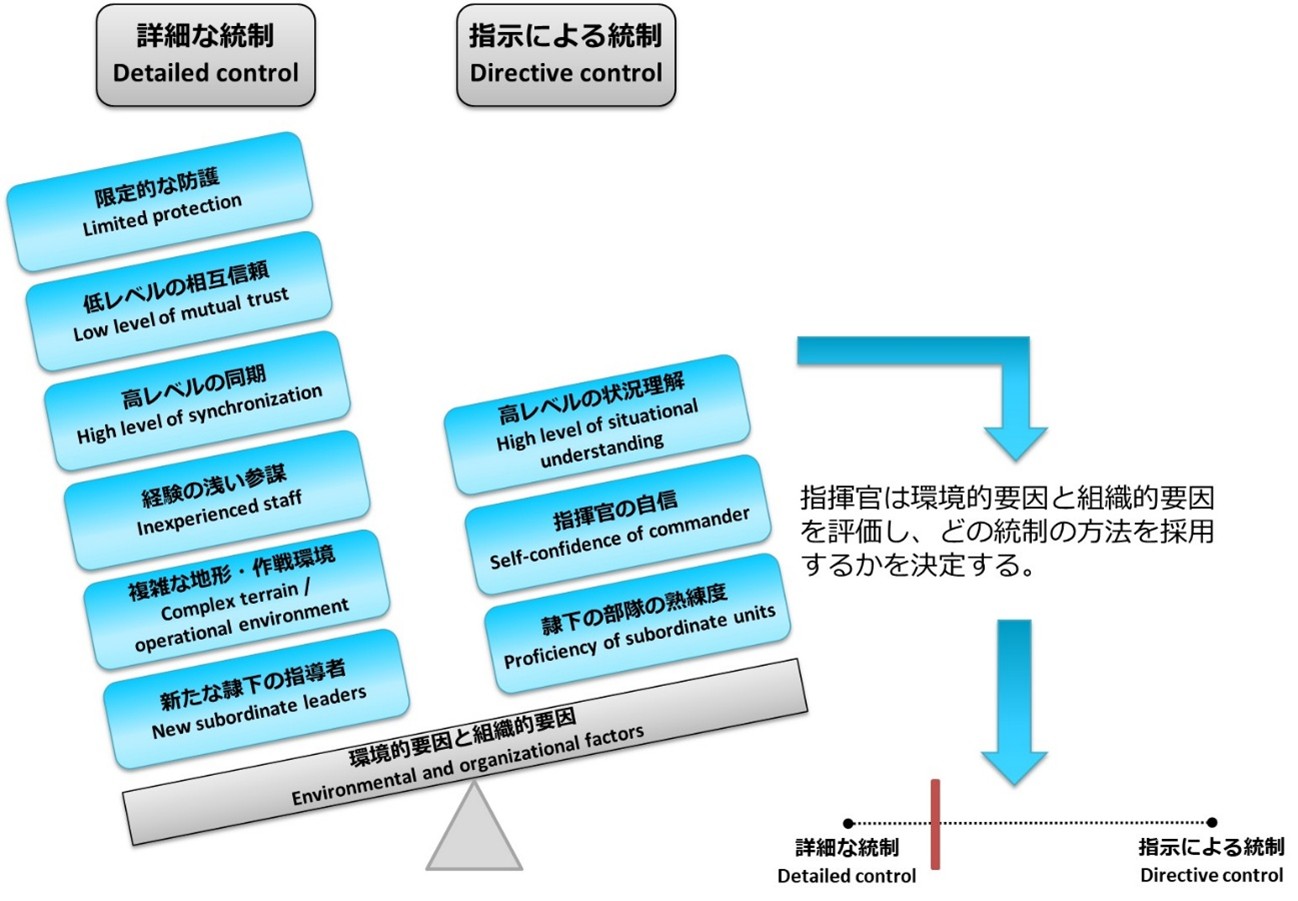

指揮官は、習熟度の低い分野や、複雑で込み入った問題が多い分野では、詳細な統制(detailed control)に傾倒する可能性が高い(図3参照)。逆に、指揮官は、熟練度が中程度から高く、複雑さや複雑な問題があまりない分野では、より指示による統制(directive control)に傾く可能性が高い(図4参照)。

図3. より指示による統制(directive control)が必要とする条件(図:筆者作成) |

図4. より詳細な統制(detailed control)を必要とする状況(図:筆者作成) |

さらに、指揮官は指揮・統制の方法が固定的なものではないことを理解しなければならない。指揮官は、絶えず変化する状況に基づいて、指揮方法を調整しなければならない。もう一つの考慮点は、組織には複数のユニットがあるということである。ある指揮官は、騎兵の編成を前方に配置して地上の状況を把握する一方、機動部隊(maneuver units)が湿地横断(wet-gap crossing)のような複雑で高度に同期化された作戦を行っているかもしれない。指揮官はおそらく、騎兵編成(cavalry formation)で指示による統制(directive control)を行う一方、高度に同期化した作戦を必要とする任務の部分については、より詳細な統制(detailed control)を維持するだろう。複雑な任務が完了した時点で、指揮官は指示による統制(directive control)に戻すことができる。

このアプローチの第一の利点は、指揮官が作戦をどのように指揮・統制するかを考える際に経る認知プロセス(cognitive process)を正式に認めることである。あらゆるレベルの指揮官や指導者は、各人や部隊をどのように指揮するかを決める前に、部下や組織の棚卸し(inventory)を行う。より多くの監視を必要とする隷下や組織は、より多くの監視を受ける。逆に、より自主的に行動することを任せられる部下には、より大きな裁量が与えられることが多い。

さらに、このアプローチは、現代の米国の戦争の方法(American way of war)に対応しながらも、作戦の指揮・統制のための特定のアプローチを指示しないことで、指揮官に柔軟性を与えている。米陸軍がドクトリンの書き方を調整し、指示による統制(directive control)と詳細な統制(detailed control)の連続体という考え方を採用すれば、ドクトリンを理論的なものから具体的なものへと引き上げ、戦争の現実によりよく対応できるようになる。

とはいえ、どちらの指揮方法(method of command)でも、あるいはその組み合わせでも、任務を遂行する兵士の質に大きく左右されることを観察することは有益である。ジョージ・S・パットン・ジュニア(George S. Patton Jr)元帥は70年以上前、「良い兵士になるためには、規律、自尊心、自分の部隊と国に対する誇り、仲間や上官に対する高い義務感と義務感、そして熟練を実証することで生まれる自信を持たなければならない」[18]と記し、この要件を明確に示した。

結論

要約すれば、ミッション・コマンドは全面的に見直す必要がある。このコンセプトは具体性を持たず、従って、米陸軍の文化や新しい米国の戦争の方法(American way of war)と相反する。米陸軍は、自らの歴史に立ち返り、連続体の両端から何を望むかを定義しなければならないが、それと同時に、米国の戦争の方法(American way of war)の実践と情報時代の影響も忘れてはならない。ドクトリンは、一方的なやり方や連続的なアプローチの一端を指示するものではなく、指揮官がどのようなアプローチを採用するかを決定する際に、自分自身、部隊、隷下、環境、脅威や敵を継続的に評価する方法を記述しなければならない。そのアプローチは、組織内の各隷下の指導者に適したものでなければならない。継続的な統制を採用することで、米陸軍は、米陸軍の文化や、米陸軍が長年好んできた戦い方と調和するアプローチを開発することになる。

ノート

[1] Army Doctrine Publication 6-0, Mission Command (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], 2015).

[2] Army Doctrine Reference Publication 6-0, Mission Command (Washington, DC: U.S. GPO, 2012), 2-1.

[3] Robert Leonhard, The Art of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle (New York: Presidio Books, 1991), 113.

[4] Robert Leonhard, Fighting by Minutes: Time and the Art of War (Westport, CT: Praeger Press, 1994), 111–19.

[5] Ibid.

[6] Nathan K. Finney and Jonathan P. Klug, eds., Mission Command in the 21st Century: Empowering to Win in a Complex World (Fort Leavenworth, KS: Army Press, 2016); Operations Group, U.S. Army National Training Center, Training for Decisive Action: Stories of Mission Command (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2014); Donald P. Wright, ed., 16 Cases of Mission Command (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2013).

[7] Leonhard, Fighting by Minutes, xxii.

[8] Charles C. Krulak, “The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War,” Marines Corps Gazette 83, no. 1 (January 1999).

[9] Department of the Army, Division-Level Communications, 1962-1973 (Washington, DC: Center for Military History, 1982), 40–41.

[10] Williamson Murray, “Innovation: Past and Future,” in Military Innovation in the Interwar Period, eds. Williamson Murray and Allan R. Millet (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 308–23.

[11] Ibid., 308; Donald E. Vandergriff, “Misinterpretation and Confusion: What is Mission Command and Can the U.S. Army Make it Work?” The Land Warfare Papers, no. 94 (June 2013), 2–4.

[12] Geoffrey Parker, “The Western Way of War,” in The Cambridge History of Warfare, ed. Geoffrey Parker (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 2.

[13] Antulio J. Echevarria II, Toward an American Way of War (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2004), vi.

[14] Ibid., v–vi.

[15] This process is a mental exercise; the supporting figures are only used to illustrate the process—they are not intended to be prescriptive tools for leaders to assess their situation.

[16] Leonhard, Fighting by Minutes, 114.

[17] The assumption is that inherent protection will increase the likelihood of the commander’s choosing to be more directive because there is a bit less worry about physical security.

[18] George S. Patton Jr., War as I Knew It (New York: Houghton Mifflin, 1947), 335.