ロシアのウクライナに対する戦争 -現代のクラウゼヴィッツ戦争の複雑性- ⑰適応することで勝つ ロシア・セミナー2024

昨年10月から紹介しているフィンランド国防大学(FNDU)の「ロシア・セミナー2024」の論文紹介である。前回の12月10日の投稿「ロシアのウクライナに対する戦争 -現代のクラウゼヴィッツ戦争の複雑性- ⑮ロシアのウクライナにおけるドローン戦 ロシア・セミナー2024」に続いてロシア・セミナー2024の論文集の第15弾(論文の番号は17)を紹介する。2024年2月に投稿の「ロシアの適応の優位性 (Foreign Affairs)」でも紹介したように戦争の長期化がそれぞれのロシア軍の持つ適応性の発揮がみられ、新たな技術を用いた装備を駆使した闘いが生じている。ここで紹介するのはウクライナ軍に焦点を当てた考察である。軍事組織における適応の3つのパターンを示しており、それらはそれぞれにふさわしい学習メカニズムによるとしている。軍事組織が学習する組織(learning organization)であることの重要性を認識させてくれる論考である。(軍治)

![]()

|

ロシアのウクライナに対する戦争 -現代のクラウゼヴィッツ戦争の複雑性-

Russia’s war against Ukraine -Complexity of Contemporary Clausewitzian War- |

17_適応することで勝つ: 長いロシア・ウクライナ戦争における戦場適応

17_WINNING BY ADAPTING: BATTLEFIELD ADAPTATION IN THE LONG RUSSO-UKRAINIAN WAR

Marc R. DeVore と Kristen Harkness

マーク・デボア(Marc DeVore)博士は、セント・アンドリュース大学上級講師。サー・ヒュー・ストラチャン教授とともにウクライナ・ワーキング・グループの共同議長を務め、そのメンバーには英米の学者や退役軍高官が名を連ねる。現在、英国アカデミーフェローであり、ロシアの防御産業を対象とした技術制裁について英国対外英連邦開発庁(FCDO)に助言している。「Review of International Political Economy」、「Security Studies」、「Journal of Strategic Studies」、「Cooperation and Conflict」、「New Political Economy」、「Defence Studies」、「Small Wars and Insurgencies」、「Cold War History」、「Foreign Policy」などに寄稿。

クリステン・ハークネス(Kristen Harkness)博士は、セント・アンドリュース大学上級講師。同大学戦争戦略研究所(ISWS)所長。また、ESRCフェローであり、下院の国防・安全保障問題研究リーダーでもある。軍事的適応(military adaptation)や権威主義体制の内幕に関する著書多数。論文は「Journal of Peace Research、Journal of Strategic Studies」、「Journal of Conflict Resolution」、「International Affairs」、「European Journal of International Security」などに掲載。

ロシア・セミナー2024におけるマーク・デボア(Marc DeVore)とリステン・ハークネス(Kristen Harkness)のプレゼンテーションは、フィンランド国防大学(FNDU)のYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=nr4KG1mtKvc)8:20よりご覧いただける。

はじめに

1950年代半ば以降、従来型の戦争(conventional wars)は圧倒的に短時間で決着がつくようになった。よく研究される1973年のアラブ・イスラエル戦争はわずか19日間、1982年のフォークランド紛争は72日間、1991年の湾岸戦争の地上作戦はわずか100時間、1998年のインドとパキスタンのカルギル戦争は84日間、2003年のイラク侵攻の従来型のフェーズ(conventional phase)は42日間で終結した。この歴史的傾向から大きく外れているのは、イラン・イラク戦争(1980~88年)とエリトリア・エチオピア戦争(1998~2000年)だけであり、これらの戦争はそれぞれ35年前と23年前に終結している。

現代の従来型の戦争(conventional wars)は短期間であるため、軍隊が学習し適応する能力が制限され、勝利のためにそうすることの重要性が低下している。従来型の戦争(conventional wars)は、紛争が終結する前に、軍隊が戦場から学んだ教訓を引き出し、戦術を見直し、技術を修正するのに十分なほど長くは続かない。長期にわたる従来型の戦争(conventional wars)の経験が乏しいことが、かえって軍事的適応(military adaptation)についての理解を歪めているのである。軍隊がどのように学習するのが最善であるかについての理論やメカニズムは、歴史的な従来型の戦争(conventional wars)、特に第一次世界大戦と第二次世界大戦の分析[1]や、長期化した対反乱戦の研究[2]からほぼ完全に発展してきた。

しかし、現在の露・ウクライナ戦争は、高強度の従来型の戦い(conventional warfare)において軍隊がどのように学習するのかを再検討することを、我々に深刻に突きつけている。この戦争は、終わりが見えないまま2年近く続いている。ロシアは全面的な従来型の攻撃(conventional assault)で侵攻し、その後泥沼化した。ウクライナ側は2022年の夏の終わりにハルキウとケルソンを奪還するために比較的成功した反攻作戦を行ったが、ロシア軍を完全に追い出すことはできなかった。2023年のロシアとウクライナの攻防戦はいずれも動きが鈍く、領土をほとんど交換することなく難航した。このことは、攻撃力を生み出すことがはるかに困難になり、従来型の戦争(conventional wars)の短期間で決定的な時代が終わった可能性を示唆している。学習と適応の能力、そしてそれを敵よりも早く行うことが、戦闘の有効性にとって再び不可欠となる。

この長期化する戦争を通じて、ウクライナの軍隊は専門家の予想を何度も上回ってきた。劣勢な兵力、劣勢な兵器、劣勢な戦闘経験という多くの見方がある中で、ウクライナは領土と時間を交換し、NATOの軍事援助を受けながら、ロシアをゆっくりと、しかし意味のある形で追い詰めてきた。この努力には、新技術の革新から兵力構造の変更、新たな調達システムの開発まで、実験、学習、変革への多大な能力が関わっている。ウクライナ軍がいかにして比較的機敏で迅速に対応できる学習組織(learning organization)となったかをよりよく理解することは、より効果的な援助を調整し、来るべき戦闘の形をよりよく予測し、NATO軍を将来の従来型の戦い(conventional warfare)のために改善するのに役立つだろう。

我々は、ウクライナ軍で遭遇した様々な適応、それらの変化を可能にした重要な要因、そしてそれらがどのように起こったかを説明することで、この理解への第一歩を提示する。まず、軍事的適応(military adaptation)を定義し、そのような学習が生じる既存の理論的メカニズムを要約する。それは、上位の指揮系統(トップ・ダウン)から生じるのか、現場の小部隊から生じ、連鎖的(ボトム・アップ)に、あるいは前線(水平)に沿って普及するのか、ということである。次に、ウクライナ軍の顕著な軍事的適応(military adaptation)の初期マッピングを提供し、学習メカニズム(learning mechanisms)の幅広さと多様性を示す。データはオープンソースの資料、主に英語とウクライナ語のメディア報道から収集した。戦争の複雑さ、秘密性、進行中の状況を考慮すると、我々のものはその本質上、不完全なマッピングであるが、それにもかかわらず重要なサンプルである。我々の実証研究の中心は、各タイプの学習メカニズム(learning mechanisms)を表す3つの実例研究で、それぞれは、ウクライナ空軍における独立したドローン部隊の設立(トップ・ダウン)、マリウポルのアゾフスタル製鉄所におけるトンネル防御の使用(ボトム・アップ)、安価な一人称視点(FPV)ドローンの一般偵察から砲兵部隊との統合(一体化)ターゲッティング偵察、神風(kamikaze)ミッションへの進化(水平的)である。

この最初の厚みのある記述的分析から、さらなる理論化と研究に値する3つの重要な発見を強調して結論とする。第一に、適応には歴史があり、それは真空(vacuum)の中で起こるものではなく、多くの場合、事前の学習と組織的変化(ここでは、ドンバス戦争中の戦闘と、それに続くロシアとの低強度紛争の期間)に依存している。第二に、軍事的適応(military adaptation)と革新(innovation)に関する文献では多くの主張がなされているが、学習の方法は一つではない。ウクライナ軍は、指揮階層の上層部と下層部の両方から生まれた考えによって、戦術的・作戦的成功を収めてきた。最後に、ウクライナではおそらく、指揮系統(chain of command)を横断して考え(ideas)やベスト・プラクティスを迅速に広めることのできる市民社会組織との緊密な協力関係を原動力とする、ユニークで新しい組織的学習(organizational learning)の方法が生まれている。

軍事的学習への道

軍事組織の学習に関する初期の文献は、技術革命やドクトリンの大転換に焦点を当てた革新(innovation)に関する研究が主流であった[3]。しかし、戦時中の学習は、戦闘の霧(fog of combat)、情報の過多、絶えず変化する敵の中にあって、しばしばパフォーマンスのギャップを認識し、革命には及ばない規模の変化を実施することを伴うことがすぐに認識された。そして、この種の学習は依然として困難であり、極めて重要である。軍事的適応(military adaptation)は通常、革新(innovation)とは対照的に、漸進的な学習やより小規模な変化と定義される[4]。とはいえ、戦闘中の兵士が、生き残るために新しい戦術を試したり、失敗しそうな装備に手を加えたりせず、学習しないのは奇妙なことだ。実際、前線部隊はほとんど常に実験に取り組んでいる[5]。組織的適応(organizational adaptation)は、このような個人的な経験や小集団での経験を超越したものである。学習は、何らかの形で関連部隊に浸透し、定着しなければならない[6]。

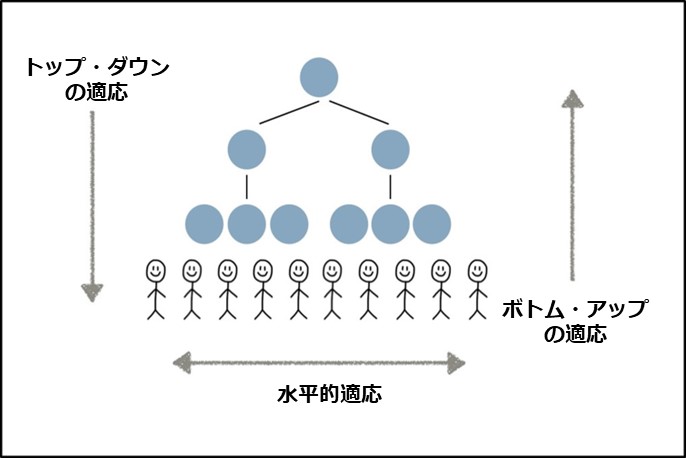

軍事的学習(military learning)は、革新(innovation)と適応(adaptation)の両面で、トップ・ダウン、ボトム・アップ、水平の3つの経路を経て行われると考えられてきた(図1参照)。これを厳格に階層化された指揮構造の文脈で想像すると、トップ・ダウンの学習(top-down learning)は指揮階層の下に流れ、ボトム・アップの学習(bottom-up learning)は指揮系統(chain of command)の上に浸透し、水平方向の学習(horizontal learning)は部隊を横切って横方向に移動する[7]。学者たちは、適応を後者2つのメカニズムに関連付けることが多い。適応は、戦術、技法、手順(tactics, techniques, and procedures:TTP)におけるボトム・アップの変化と明確に定義されている[8]。一方、軍事的革新(military innovation)に関する研究は、ほとんど常にトップ・ダウンの学習理論を推し進めるものである(ボトム・アップの革新(bottom-up innovation)の実証例は数多く存在するが)[9]。一方、我々は、トップ・ダウンの適応やボトム・アップの革新(bottom-up innovations)の可能性を定義上排除しないことにしている。適応(adaptation)がいつ革新(innovation)になるかの閾値があいまいであることを考慮し、以下の3つのベクトル経路を、学習スペクトラム全体に等しく適用できるものとして説明する。

トップ・ダウンの革新と適応(top-down innovations and adaptations)とは、組織の指導層の上層部によって開始され、指示されるものである。上級指揮官と民間防御要員は、情報と資源において優位性を保持している。彼らは多種多様な情報源から報告やインテリジェンスを受け取るため、情報をより一元化し、少なくとも目の前の戦闘の霧(fog of combat)から多少なりとも離れて、全体像を「見る(see)」ことができる。また、戦場での問題解決に多大な資源を振り向けることができる[10]。

図1. 軍事的学習の経路 |

第一次世界大戦中のイギリスとフランスの戦車開発は、トップ・ダウンの軍事的革新(military innovation)の重要な例である。西部戦線では、機関銃、有刺鉄線、塹壕といった防御技術が優勢であったため、イギリスとフランスの指導者たちは、攻勢の先鋒となる戦車の開発に独自に資源を投入した。イギリスでは、ウィンストン・チャーチル(Winston Churchill)内閣大臣とモーリス・ハンキー(Maurice Hankey)帝国国防委員会長官を含む2人の上級レベル(high level)の政策立案者がこのプロセスを主導した。このような上級レベル(high level)の支援を受けて、海軍建設局長は1915年2月にこのプロセスの指揮を任され、1916年9月までに最初の作戦用戦車を実戦配備した[11]。

第二次世界大戦中のソ連の機甲戦(armored warfare)における学習もトップ・ダウンで進められたが、それは技術よりもむしろ組織と作戦の変革の領域であった。赤軍は、1,000両を超える戦車を、不十分な数の歩兵が支える大規模な機械化軍団で戦争に臨んだ。ドイツの電撃戦に直面したとき、これらの煩雑な編成は崩壊した。これに対し、ソ連参謀本部(STAVKA)は機甲部隊を小規模な戦車旅団に再編成した。これらは戦場では扱いやすいものであったが、それでも大規模な攻勢に対応する装甲戦力には欠けていた。1942年春、ソ連参謀本部(STAVKA)は1年足らずの間に装甲部隊の3回目の大規模な再編成を実施した。今回は、戦車旅団を歩兵旅団とともにより大規模な軍団(戦車100両編成)に編成し、よりバランスがよく、攻勢を成功させるのに十分な規模にした[12]。

ボトム・アップの革新や適応と水平的な革新や適応(bottom-up and horizontal innovations and adaptations)とは、軍隊の中層から下層で生まれるものである。下級将校、小部隊の指揮官、下級兵士は、身近で個人的な方法で戦闘を経験し、何が効果的で、何が不必要な死につながるかを自分の目で見ている。この経験は、根強い問題の解決策を開発するために活用することができる。「ボトム・アップ(bottom-up)」の学習は、そうした解決策が指揮官階層に還元され、ベスト・プラクティスとして認識され、さらに広く普及することによって、組織全体に広く浸透していくときに起こる[13]。一方、「水平的な(horizontal)」学習は、これとは異なる拡散メカニズムである。新しい考え(new ideas)が、口コミ、観察、その他、指揮階層を活用することなく、同じような階級の兵士同士の交流によって、部隊から部隊へと広がっていくことを意味する[14]。

例えば、ボトム・アップの学習(bottom-up learning)は、第一次世界大戦中にドイツが「浸透(infiltration)」戦術を開発したときに起こった。個々のドイツ軍部隊は、武器を使用し、歩兵を分散させて効率的に攻撃する新しい方法を広く実験した。ドイツ軍上層部は、成功した方法を特定し、それを新しいマニュアルに成文化したり、戦術訓練学校を設立したりして広めていった。最終的に「浸透(infiltration)」または「突撃歩兵(stormtrooper)」戦術として知られるようになったのは、ウィリー・ロア(Willy Rohr)大尉が指揮した戦闘工兵の2個中隊に端を発する。第一次世界大戦中、標準的な攻撃的歩兵戦術が無益であることを認識していたロアは、1915年の「ハルマンスウィラーコップの会戦(Battle of Harmannswillerkopf)」で、フランスの塹壕を攻撃する際に手榴弾、火炎放射器、軽機関銃を組み合わせるよう兵士を集中的に訓練した。ドイツ軍最高司令部はロア(Rohr)の戦術の有効性を認め、1915年12月に彼の戦術を教える訓練センターの設立を命じた。この訓練センターは、「ヴェルダンの会戦(Battle of Verdun)」で彼の訓練の価値が浮き彫りになるにつれて、1916年を通じてますます大きな支援を受けるようになり、1918年のドイツの最終攻勢で最高潮に達した[15]。

水平学習の一例を挙げると、ベトナム戦争中、米陸軍の操縦手たちは、脆弱なトラックを重装甲で武装した「ガン・トラック(gun trucks)」に改造した。ベトコンの反乱軍は、米軍の戦闘部隊を襲撃する危険を冒すよりも、むしろ「ソフトスキン」の兵站車両を頻繁に待ち伏せした。個々の米軍トラック分遣隊や車両乗組員は、破壊された車両から装甲板をかき集め、地雷から守るために運転席の床に土嚢を積み、特定の車両に機関銃を搭載することで対応した。最終的に、これらの適応は、口コミでベスト・プラクティスが伝わりながら、広大な規模で実施され、兵站的復元性を大幅に高めた[16]。

このように、トップ・ダウン、ボトム・アップ、水平的な学習のプロセスは、軍隊が戦闘中に遭遇する失敗や予期せぬ問題に対応するための、分析的に特徴的な方法である。戦争中の軍隊は、極度の苦境下で勝利する方法を見つけ出す、学習する組織であろうと努力する。敵よりも速く、よりよく学ぶことは、戦略的・戦術的な優位性をもたらす。

ウクライナの軍事における適応の範囲

表Iは、戦場での重要な成果に結びついたウクライナの軍事的適応(military adaptions)の一例である。安全保障上の理由から、戦争の初期に発生し、すでに一般社会で十分に文書化されており、その記述や分析が現在の戦術や作戦を損なわないような適応に焦点を当てた。したがって、このサンプルは代表的なものでも完全なものでもない。

|

トップ・ダウンの適応 |

ボトム・アップの適応 |

水平的適応 |

| 長距離ドローン第383連隊/旅団の編成 | マリウポルのアゾフスタル製鉄所トンネル防御 | FPVドローンによる監視と砲兵ターゲッティングへの利用 |

| 諸兵科連合旅団の創設 | ダートバイクやATVを使用する対戦車チーム | 対装甲戦術 |

| 領域部隊と正規部隊の合併 | 既存の社会的グループを中心としたボランティア部隊の創設 | FPVドローンの武装技術 |

| ソフトスキンの兵站車両を優先的に狙うよう指示 | クラウド・ファンディングの武器の部隊 | ドローン活用のベスト・プラクティス |

| ロシア自由軍団とロシア義勇軍の創設(軍事インテリジェンス機関) | 鹵獲したロシア砲から即席で重砲兵を作る軽歩兵部隊 | |

|

表1. ウクライナの軍事的適応の例 |

||

しかし、これは重要な事実を示している。すなわち、この生存をかけた高強度の従来型の闘い(conventional fight)において、ウクライナ軍は理論化された3つのメカニズムすべてを通じて学習し、繰り返し学んでいるのである。以下に挙げる適応の事例は、より広範なデータセット構築プロジェクトの端緒となるものであるが、我々は、適応の考えの起源(例えば、どの部隊/兵士、階層における地位/階級)を切り分け、次に、その考えと実践がどのように拡散していったかを明らかにすることに全力を尽くしている。特に、ボトム・アップと水平的な普及のメカニズムを区別することは困難であるため、より多くの情報が得られるようになれば、我々の分類は修正される可能性がある。

以下の3つの節では、各タイプの学習から1つの例をより厚く説明する。(1)長距離ドローン戦の先陣を切り、一連の追加的適応(additional adaptations)を広めた空軍内の第383連隊/旅団の形成、(2)マリウポルのアゾフスタル製鉄所のトンネルを中心とする都市包囲防御戦術の各部隊への普及、そして、(3)ソーシャル・メディア、市民社会組織、部隊の枠を超えた兵士を集めたデモの日などを通じて、安価な一人称視点(FPV)ドローンの普及と戦術的進化-監視から砲兵ターゲッティング、神風ミッションまで-。

トップ・ダウンの適応:ウクライナの長距離ドローン戦士

ウクライナの長距離ドローン能力は、ロシアと外部のオブザーバーを驚かせた。2014年から15年にかけてのドンバス戦争では存在しなかった長距離ドローンは、2022年2月以降、ロシアの戦車隊列を壊滅させ、黒海艦隊旗艦の撃沈に貢献し、遠方の航空基地のかけがえのない爆撃機を破壊するなど、戦略的に重要な役割を果たしている。これらの勝利はすべて、ロシアの防空に対する従来型の航空機(conventional aircraft)の脆弱性を補うために空軍内に独立したドローンが設立されたことに始まる、トップ・ダウンの軍事的適応(top-down military adaptations)の連続に起因している。それ以来、ハイ・レベルの政治的・軍事的支援によって、この部隊は着実に技術と戦術を向上させ、同時に規模も拡大してきた。

ロシアの防空部隊は、ドンバスの分離主義者たちを支援し始めるやいなや、資源不足のウクライナの空軍に持続不可能な損失を迅速に押し付けた。ウクライナは2014年7月から8月にかけて、主要な装甲地上攻撃機であるSu-25を短期間で6機失った[17]。このような損失により、参謀本部は有人機に代わるものとしてドローンを検討するようになった。そして2016年、空軍内に専用の無人航空機(UAV)部隊(第383独立UAV連隊)を設立した[18]。

この部隊はもともと、冷戦時代の古いドローンTu-141とTu-143を装備していた[19]。これらの旧式のツポレフ(Tupolev)ドローンは第383連隊に初期の偵察能力を提供したが、ウクライナの上層部はすぐに武装ドローンを求めた。トルコが国産で開発したバイラクタル(Bayrakhtar)TB-2ドローンに感銘を受けたウクライナ国防省は2019年、軍事近代化プログラムの一環として、このようなドローンを12機導入する契約を結んだ[20]。

ウクライナがバイラクタル(Bayrakhtar)を採用したのは、それまでのドローンよりもはるかに高度で高価なものであり、トップ・レベルの支援によるところが大きかった。TB-2は1機あたり500万~600万ドルもし、地上基地の建設が必要で、パイロット、ペイロード・オペレーター、ミッション・コマンダー(当初はトルコと契約)の訓練が必要だった[21]。実際、12機のドローン、地上管制ステーション、訓練の初期契約は7000万ドルに達した[22]。

ウクライナ国防省のTB-2へのコミットメントを示す兆候として、2019年にバイラクタル(Bayrakhtar)とウクルスペセクスポートの合弁事業「ブラック・シー・シールド(Black Sea Shield)」の交渉が行われ、長期的な統合ドローン開発の道が開かれた。ペトロ・ポロシェンコ(Petro Poroshenko)大統領はドローンの納入を発表し、オレクサンドル・トゥルチノフ国家安全保障顧問は目標を正確に破壊する能力を公に宣伝した[23]。44日間のいわゆるカラバフ戦争では、アゼルバイジャンがこのドローンを使ってアルメニアの砲兵と兵站を壊滅させたことで、TB-2の可能性がさらに浮き彫りになった。

エスカレートするロシアの軍事的挑発に直面し、長距離ドローンの性能に感銘を受けたウクライナ軍トップの参謀総長ヴァレリー・ザルジニ(Valerii Zaluzhniy)中将は、ウクライナの決意を示すためにTB-2の配備を推し進めた。2021年10月、ロシアの支援を受けた分離主義者たちは、フラニトネの町近くの陣地からウクライナに向けて砲兵を撃ち始めた。10月26日、ザルジニ(Zaluzhniy)は新型のバイラクタル(Bayrakhtar)を配備し、問題の砲兵を破壊した[24]。この攻撃は正確であったため、ロシアがプロパガンダのために利用できるような巻き添え被害は避けられた。この成功により、ザルジニ(Zaluzhniy)は、ウクライナ軍には少なくとも24機のバイラクタル(Bayrakhtar)が必要であり、2021年か2022年に新たな契約が結ばれるかもしれないと公に主張した[25]。

第383独立無人航空機(UAV)連隊とそのバイラクタル(Bayrakhtar)への投資は、2022年2月24日に開始されたロシアの全面侵攻の初期段階で大きな利益をもたらした。戦争の最初の数日間、バイラクタル(Bayrakhtar)はジトーミル地方のマリナ地区とケルソン近郊でロシアの車両を攻撃することに成功した。そして3月1日、第383部隊は北東部の都市スミィ(Sumy)を進軍するロシア軍にバイラクタル(Bayrakhtar)の飛行を急襲させた。ウクライナ当局は、ドローンがその日だけで180台のロシア軍車両(戦車、トラック、自動車)を破壊したと主張している[26]。外部の専門家は、衛星画像を頼りに、少なくとも41台のロシア軍装甲車(希少な燃料トラック、最新鋭の試作戦車、その他の重要な車両を含む)の破壊を独自に確認した[27]。この空爆の後、ロシア軍のスミィ(Sumy)占領作戦は推進力を失い、最終的に4月4日、この地域から戦略的撤退に至った。

バイラクタル(Bayrakhtar)の成功に衝撃を受けたロシアの地上部隊は、バイラクタル(Bayrakhtar)に対する防御を優先した。電子戦システムを使って通信を妨害し、短距離防空を展開してドローンを撃墜した。ドローンが陸上で直面する脅威の高まりを認識した第383部隊は、ロシアの電子戦能力が乏しいままだった黒海に作戦を方向転換した。第383部隊はすぐに新しい戦術を開発し、TB-2を他の偵察機や対艦ミサイル・ランチャーと組み合わせて、ロシアの大型戦艦の位置を特定し、破壊した。4月13日、ウクライナはロシアの主力巡洋艦モスクヴァ(Moskva)を、バイラクタル(Bayrakhtar)からの重要な支援を受けて撃沈した。バイラクタル(Bayrakhtar)は低空で接近することで、巡洋艦の防空レーダーの注意をそらし、その位置をピンポイントで特定した。この転用(diversion)を利用して、ミサイル・クルーがネプチューン・ミサイルを発射し、モスクヴァ(Moskva)を最終的に撃沈した[28]。

旗艦を失ったロシアの黒海艦隊は、スネーク島の支配を維持するのに苦労した。5月2日、ウクライナのバイラクタル(Bayrakhtar)は、スネーク島に向かう2隻のラプター揚陸艇を破壊した[29]。5月6日には再び攻撃を仕掛け、ロシアの対空トール・ミサイル・システムを破壊し、ウクライナが有人機(manned aircraft)による空襲を開始できるようにした。その後2日間、バイラクタル(Bayrakhtar)は飛行を続け、上陸艇に搭載される途中の代替トール・ランチャーに命中し、島に増援部隊を運ぶヘリコプターを破壊した[30]。こうして5月2日から8日にかけて行われた第383部隊のバイラクタル(Bayrakhtar)攻撃は、スネーク島の防御を不可能にし、ロシアを6月下旬までに完全撤退に導いた[31]。

当初は決定的な影響を与えたものの、ロシアの対抗措置によってバイラクタル(Bayrakhtar)は次第に陳腐化していった。新しい防空システムと電子戦システムがウクライナのバイラクタル(Bayrakhtar)部隊に法外な損失を与え始め、主要任務からの撤退につながった[32]。しかし、ウクライナの参謀本部は第383部隊に資源を投入し続け、新しいプラットフォームと戦術を採用できるようにした。2022年10月までに、彼らは再利用可能なバイラクタル(Bayrakhtar)を完全に放棄し、代わりに長距離一方向攻撃用ドローン(long-range one-way attack drones)に移行した。ウクライナの国営企業ウコボロンプロム(Ukoboronprom)が製造したUJ-22は、10月7日にデビューし、ロシア戦線の奥深くにあるシャイコフカの飛行場を攻撃した[33]。この取組みと並行して、第383連隊の技術者たちは、古くなったTu-141とTu-143の偵察用ドローンを一方向攻撃用ドローン(one-way attack drones)として使用できるように改良した。12月5日、ツポレフ(Tupolevs)はロシアの奥深くにある別の航空基地、ダイアギレボ(Dyagilevo)を攻撃し、3機の超音速爆撃機Tu-22M3を損傷させ、基地に多大な損害を与えた[34]。

その後、第383部隊は拡大し、戦線の背後の縦深にいるロシア軍に損害を与えるために戦術と技術を適応させ続けている。2023年、参謀本部は第383連隊を連隊から旅団に拡大し、より多くの人員と資源がドローン戦争に投入されることを示唆した。しかし、軍事インテリジェンスを含む他のウクライナの部隊も長距離攻撃ドローンを採用したため、正確な攻撃を連隊に帰属させることはますます難しくなっている。参考までに、ロシアは第383旅団の司令官セルヒイ・ブルデニュク(Serhiy Burdenyuk)大佐を、ウクライナの「ロシアの首都、併合されたクリミア、ウクライナと国境を接する地域への100回の無人機攻撃(2022年4月から2023年9月の間に実施されたもの)」の少なくとも部分的責任者として刑事起訴した[35]。

ボトム・アップの適応:マリウポルの国家警備隊とトンネル防御

ロシアの侵攻部隊は、クリミアの聖域から北上し、いわゆるドネツク人民共和国(DNR)から南西へ電撃的に移動した。当初、彼らの攻勢は止められないように見え、ミコライフ(Mykolaiv)とオデッサ(Odessa)を征服する運命にあるように思われた。しかし、流れはマリウポリ(Mariupol)で不意に変わった。進撃するロシアの攻勢に遮断され包囲されたウクライナ第36海兵旅団とアゾフ民兵の兵士と中堅将校たちは、街の大半の景観から撤退し、アゾフスタル製鉄所(Azovstal Steel Factory)内に徐々に再集結した。そこで彼らは、工場の独特な地形とトンネルを即席で持続的に防御し、到着した新しい兵士と部隊を訓練した。ロシア軍の指揮官たちはマリウポルでの厳しい戦いを予想していたが、最終的に引き受けざるを得なかった3ヶ月間の包囲戦は、1万2千から2万人のロシア兵を釘付けにし、南部戦線全体を停滞させるものだった[36]。

当初、ロシアのマリウポリ周辺への攻撃は計画通りに進んだ。開戦初日、ロシア空軍はマリウポルの防空レーダーを破壊し、航空機による攻撃をほぼ無制限に可能にした[37]。第36海軍歩兵旅団、アゾフ国家警備連隊、第12作戦旅団、第56自動車化旅団、第10突撃旅団などのウクライナ軍部隊は、この街を防御するために急遽編成された[38]。彼らはマリウポリ郊外の村々に防御線を築こうとした。しかし、いくつかの報道によると、この集結した部隊の総責任者であるウクライナ軍司令官は、戦闘が勃発したとき不在で、ロシアの進撃によって切り離されたという。空からの激しい砲撃と3方向からの地上攻撃を受け、表向きには協調的な指導者不在のまま、ウクライナの部隊は瞬く間に圧倒された[39]。

ロシアの作戦戦略は、グロズヌイでの戦いからアレッポの包囲戦に至るまで、都市部での戦いに関する最近の苦い経験によって大きく形作られた。指揮官たちはまず、ウクライナ軍を田園地帯で圧倒し、できれば市街地からの防御を避けようとした[40]。市街戦になれば、ロシア軍は圧倒的な無差別火力を投入して降伏を迫るつもりだった。一方、ウクライナ軍は市街地からの戦闘準備は不十分だった。むしろ、少なくとも部分的には、侵攻の48時間前に動員されたばかりの領土軍が配置された田園地帯に、要塞化された前線を築いた。その結果、ロシアはウクライナの主要都市(イジウム、ケルソン、メリトポリなど)を、市街戦を行うことなく占領することに成功した。マリウポルの防御もまた、すぐに崩壊する運命にあった[41]。

予想に反して、国家警備隊の中・下級指揮官たちは、急速に悪化した状況を救い、アゾフスタル製鉄所(Azovstal Steel Factory)の独特な地形を利用した手ごわい都市防御を考案した。このボトム・アップの適応(bottom-up adaptation)は、アゾフ州兵連隊の隊員たちがこのコンビナートについて持っていた地元の深い知識によって促進された。ソ連時代の巨大な鉄鋼工場であるアゾフスタルは、12km²を超える広さがあり、工場の労働者を航空攻撃から守るために建設された地下トンネルとシェルターのネットワークがあった。重要なのは、これらのシェルターが4万人の人員を収容できることで、ウクライナの大規模な軍隊がロシアの砲兵や爆撃機から安全を確保するのに十分な容量だった。さらに、アゾフスタルは運河とアゾフ海を含む三方を水に囲まれているため、攻撃が極めて困難である。この要塞のような工場は、明らかにマリウポルの中からウクライナの防御を支える可能性を秘めていた。しかし、正規軍にはこのような地元の知識がなく、アゾフスタルの利点を理解できず、開戦当初はそこに防御を確立する措置をとらなかった[42]。

マリウポリ郊外に本部を置く正規軍部隊とは異なり、アゾフ連隊はマリウポリ市と長い付き合いがあり、その兵士たちはすぐにアゾフスタルの可能性を把握した。物議を醸した連隊の起源は、2013年のユーロマイダン革命直後にあった。退陣したヤヌコビッチ大統領によって収監されていた政治犯収容所から釈放された30人の超国家主義武装勢力は、すぐに団結して準軍事民兵を結成した。「チョルニー・コルプス(Chorny Korpus)(黒の軍団)」と名付けられたこのグループは、ハルキウ・メタリスト・フットボール・クラブに所属するサッカーのフーリガンから新人を集めた。当初はウクライナの親欧米新政権とは無関係だったが、チョルニー・コルプス(Chorny Korpus)は2014年3月から4月にかけてハルキウを支配しようとする親ロシア分離主義者の活動を鎮圧するのに貢献した。その後、政府はチョルニー・コルプス(Chorny Korpus)を「アゾフ領土防御大隊(Azov Territorial Defence Battalion)」という名称を採用し、現在300人の戦闘員を擁するマリウポルとドニプロペトロウシクを管轄する地方警察行政に従属させた[43]。

警察はアゾフ大隊をマリウポリに派遣し、親ロシア派武装勢力が同市の主要な行政施設を占拠していた[44]。2014年6月中旬までに、アゾフの戦闘員は反乱軍を追い払うことに成功した。そして11月、ウクライナ内務省はアゾフを800人規模の連隊として、新設された国家警備隊に正式に編入した[45]。2015年の第2次ミンスク議定書後の敵対行為の緩和を受けて、国家警備連隊は前線から撤退した。アゾフ連隊はマリウポリ近郊のユリイカとウルズフの2つの基地に配置転換された[46]。その後の数年間で、連隊は「正常化」され、超国家主義者の指導者は排除された[47]。現在、アゾフ連隊は多かれ少なかれ典型的な国家警備隊として活動し、近隣最大の都市マリウポリから新兵を集めた。1万人以上を雇用するアゾフスタル製鉄所が地元で目立っていたことから、アゾフの兵士の多くはその特徴を熟知していた[48]。

2022年3月初旬、ウクライナの防御線がマリウポリ周辺に崩壊すると、アゾフ連隊の兵士たちはアゾフスタルに引き寄せられ、工場内に司令部を設置したスヴィアトスラフ・パラマール(Sviatoslav Palamar)大尉の指揮のもとに集結し始めた。アゾフ連隊の下士官と下士官は、マリウポリに突入し、孤立したロシア兵を攻撃し、食料を調達した[49]。その直後、アゾフの上層部(司令官デニス・プロコペンコ(Denys Prokopenko)少佐を含む)はアゾフスタルに移転し、連隊の隊員たちに、複合施設のトンネルに固定された防御の整備を続けるよう命じた。連隊はアゾフスタルの進入路に防御塹壕を掘り、トンネル網の入口と結ぶ通信塹壕を築いた。兵士たちはアゾフスタルの中で安全に避難し、食事し、眠ることができ、交代で前方の塹壕線に移動してロシアの攻撃を撃退した[50]。

日が経つにつれて、ウクライナの参謀本部は、アゾフスタルの防御がマリウポルの抵抗を当初考えられていた以上に長引かせることができると次第に認識するようになった。トンネルやシェルターが比較的安全であることに加え、アゾフスタルの大きさはヘリコプターが着陸できる避難場所を提供し、物資を届け、負傷兵を避難させることができた。3月20日、軍は特殊部隊の兵士を投入し、スティンガーとジャベリン・ミサイルの輸送を開始した。15機のヘリコプターと45人の航空機乗務員がこの危険な旅に挑み、3機が撃墜された[51]。

これらの納入品に支えられ、工場はウクライナ軍再建のための積み荷となった。ロシアの進撃に断ち切られた部隊は、第503ウクライナ海軍歩兵大隊(4月4日)、国家警備隊第12作戦旅団(4月15日)、マリウポルの浜辺の警察部隊(4月20日)など、次々と降伏していた。しかし、避難所と十分な防御が約束された他の部隊は、ロシアの包囲網を突破してアゾフスタルに到達するために必死の攻撃を開始した。正規軍部隊の断片、警察哨戒隊、遅ればせながら動員された予備役が、工場団地にたどり着いた[52]。

その中で最も重要だったのは、正規軍の精鋭部隊である第36海軍歩兵旅団だった。当初、第36旅団はイリッヒ製鉄所に身を寄せていたが、残念ながらアゾフスタルの防御力を高めていた地下トンネルやシェルターはなかった。4月11日から12日にかけての夜、ロシアの火力に耐えられず、蹂躙されることを恐れたヴォロディミル・バラニウク(Volodymyr Baraniuk)大佐は、アゾフスタルへの道を切り開くことを狙いとした決死の脱出作戦を命じた。結局、500人の海軍歩兵が工場にたどり着いたが、残りの1,024人は追い詰められ、バラニウクも含めて降伏した[53]。4月20日、アゾフ連隊と海軍歩兵の戦闘員は、マリウポルの港に包囲された500人の国境警備隊と警察を救出するため、アゾフスタルから奇襲攻撃を開始した[54]。

4月下旬までに、2500人近い兵士がアゾフスタルに集結した[55]。アゾフ連隊長のプロコペンコ(Prokopenko)は中佐に昇進し、マリウポルに残る防御隊の指揮権を与えられた[56]。こうして、工場防御に参加した多種多様な部隊の兵士たちは、アゾフ連隊の指揮下で統合され、コンビナートのトンネル、シェルター、塹壕を利用するために開発した防御戦術を教え込まれた[57]。

この強固な防御に直面したロシア軍は、長期にわたる包囲戦を展開するしかなかった。アゾフスタルを単に迂回して後方に放置することはできず、そこはロシアの通信線と兵站線に継続的な脅威を与えることになる。しかし、アゾフスタルを攻撃し爆撃しようとするロシアの取組みは、工場の要塞の前に挫折した。絨毯爆撃(carpet bombing)も、より集中的な空爆も、深いトンネルやシェルターにはあまり効果がなかった[58]。ウクライナの守備隊は塹壕から、北東から工場への唯一の有効なアプローチを襲撃しようとするロシアの取組みをことごとく撃退した[59]。

最終的に、食糧と弾薬の枯渇だけが、アゾフスタルの2,439人の守備隊に降伏交渉を強いた。その時点までに、彼らは80日間、圧倒的と思われる戦力に対して持ちこたえ、およそ6,000人の死傷者を出し、ロシアに14,000~20,000人の兵力を包囲戦に転用させた[60]。このように、非専門部隊によるボトム・アップの戦術的適応(tactical adaptations)は、最終的には参謀本部の権限と資源に支えられ、戦争に戦略的に決定的な影響を与えたのである。

水平的適応: 一人称視点ドローン(FPV)ドローンにおける戦術的革命

ウクライナ軍による安価な一人称視点ドローン(FPV)の変革的使用は、水平的適応(horizontal adaptation)の優れた例である。ドローン実験の種はドンバス戦争中に蒔かれたが、学習が飛躍的に加速したのはロシアの全面侵攻後だった。兵士たちは成功したドローンの改造や戦術を、ビデオやソーシャル・メディア・チャンネル、市民社会の仲介者を通じて共有し、軍の指揮階層に頼ることなく、部隊を超えて学んだ教訓を急速に広めた。2022年2月以降、このダイナミックな動きは一人称視点(FPV)の使用に5つの連続的な変革をもたらした。1)地上部隊全体への一般化、2)砲兵ターゲッティングへの応用、3)爆発物投下用の粗雑な改造、4)大型「爆撃機(bomber)」ドローンの即興化、5)安価な専用「神風(kamikaze)」ドローンの大量採用である。

ウクライナの一人称視点ドローン(FPV)ドローン革命の起源は、不運にも無視されたことにある。ウクライナの参謀本部も防御産業もドローン技術の台頭を無視していた。そして2014年から15年にかけてのドンバス戦争で、ウクライナ軍は不意を突かれ、常にロシアのドローンによる上空飛行に追い回される一方で、ロシア軍の陣地を偵察する手段を失ってしまった[61]。例えば2014年7月11日、ロシアはドローンがゼレノピリヤ村付近を前進するウクライナ軍の隊列を探知し、ロシアの多連装ロケット・ランチャーが隊列をターゲットにできるようにしたことで、大きな勝利を収めた。ロシアのロケット弾は3分以内に少なくとも19人を殺害し、93人のウクライナ兵を負傷させた[62]。

ロシアの積極的なドローン使用に衝撃を受けたウクライナの各部隊は、独自の無人機を要求し始めた。彼らは市民社会に直接訴えもした。しかし、当時のある重要な活動家はこう振り返る、

「志願兵組織・・・・、ウクライナのディアスポラ※1、西側諸国政府が軍にドローンを安定供給してくれたが、訓練を受けていない兵士、用心深すぎる将校、腐敗した将軍が重なり、戦争初期には、これらのドローンの一部は前線に出なかったか、壊れないようにどこかの倉庫に保管されることになった」[63]。

※1 ディアスポラは、元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族の集団ないしコミュニティ、またはそのように離散すること自体を指す(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/ディアスポラ)

兵士のニーズと期待を満たすことができなかったため、彼らは指揮系統を無視し、自主的な組織と直接提携するようになった。彼らはクラウドソーシングで資金を調達し、安価な市販のクアッドコプター付きドローンを購入し、前線の部隊に直接寄付するようになったのだ。これは特に、ドンバスでロシアの支援を受けた分離主義者と戦うために自発的に結成された義勇旅団に当てはまり、おそらくすでに自発的に活動することに慣れていたのだろう[64]。

兵士たちはその後、新しい一人称視点(FPV)をどのように使用し、修正するのが最善かを実験し、提案や知識を市民社会のパートナーに還元した。アエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)※2という組織は、このダイナミズムを体現している。IT専門家、銀行家、教師によって2014年に設立されたアエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)は、前線の砲兵部隊と直接提携し、「GoPro」を取り付けた固定翼ドローン1機を調達するためにリソースをプールした。ドローンは有用な情報を提供してくれるが、砲兵たちはより安定したプラットフォームからのより良い画像を求めていた。このフィードバックに応え、アエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)はポーランドとリトアニアの商用ドローンを改良したクアッドコプター「ファルコン2(Falcon-2)」を開発し、2015年にデビューさせた。アエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)はその後、学んだ教訓をソーシャル・メディアで共有し、さまざまなボランティア部隊に所属する他のクラウド・ファンディング組織も同様に、戦術的なドローンの取組みがクアッドコプターに収束するよう導いた[65]。

※2 アエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)とは、ウクライナの義勇兵大隊で、2014年春の分離主義の台頭に対抗するためのウクライナの正規軍の脆弱性と消極的な状態への対応として動員された民兵と準軍事組織のことを言う。(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/ウクライナの義勇兵大隊)

こうした力学は、2015年の第2次ミンスク合意から2022年のロシアによる全面侵攻の間にも続いた。ウクライナの地上部隊は、正式な軍事調達ルートを通さずに、市民団体からドローンを調達し続けた。アエロロズヴィドカはウクライナの砲兵部隊との協力を続けながら、特殊部隊にも手を広げていった。ウクライナ最大の軍支援慈善財団であるカム・バック・アライブ(Come Back Alive)※3は、2021年にドローンの「支部(branch)」を開設した。

※3 カム・バック・アライブ(Come Back Alive)は、「Come Back Alive」がロシアの崩壊をどのように加速させているか – Ukraїnerによると、「2014年にウクライナに対するロシアの侵略が始まって以来、Come Back Alive基金はウクライナ軍を支援してきた。2022年2月にロシアがウクライナに全面侵略を開始した最初の日から、Come Back Aliveのチームは軍事装備を購入し、キーウからの民間人の避難を支援し、空中偵察装備で軍隊を支援し、戦争における情報分野を強化してきた」とある。(参考:https://www.ukrainer.net/come-back-alive/)

志願制の国家警備隊や準州兵部隊は、ドローン愛好家の隊員や彼らの個人所有のドローンに頼ることが多く、同時に部隊のドローンをクラウドソーシングで調達することもある[66]。こうして種がまかれ、ロシアの本格的な侵攻は、前線部隊と市民団体を結ぶ非公式なネットワークによって促進された、ドローン戦術の水平的適応(horizontal adaptation)の連鎖を触媒した。例えば、侵攻直後には、特殊部隊がアエロロズヴィドカのドローン専門家チームを共同使用し、四輪バギーに乗ってキエフに接近するロシアの車列に向かって北上した。ドローン操縦士は監視データを提供し、特殊部隊が待ち伏せや重要地点への簡易爆弾設置に利用した。ホストメル空港がロシアの空挺部隊の攻撃によって占領された後、ウクライナのドローン操縦士は味方の砲兵部隊に射撃座標を提供し、砲兵部隊はロシアの空挺部隊を砲撃した[67]。

多くの場合、このような新しい戦術は、ソーシャル・メディアで動画を共有することで他の軍部隊に伝わった。例えば、ウクライナの第43砲兵旅団司令官であるオレフ・シェフチュク(Oleh Shevchuk)大佐は、砲撃の誘導にドローンがうまく使われていることを示すアエロロズヴィドカ(Aerorozvidka)の動画を受け取った[68]。このような戦術を見習いたいと考えた彼は、有志のドローン愛好家を探し、個人所有のDJI Mavicドローンを借りて、銃のスポット射撃を行った。こうして、ドローンを使った砲兵の索敵は瞬く間に軍全体に広まり、その技術もますます洗練されていった[69]。実際、2022年半ばのロシアのドンバス攻勢では、ウクライナのドローン出撃の最大50%が砲兵索敵に使われた可能性がある[70]。

ドローンの使用における次の変革は、砲兵の索敵に続いてすぐに到来した。2022年4月から、最前線のさまざまな旅団が、安価な一人称視点(FPV)ドローンを使ってロシア軍に爆薬を投下する実験を始めた。最初の爆薬投下は極めて原始的なものだったが、その後、ドローン・チームがソーシャル・メディア、YouTubeの動画、ビデオ会議を通じて知識を共有するにつれ、急速に進歩した。たとえば、あるグループは、ソ連時代のRKG-3対戦車手榴弾に3Dプリントした尾翼を取り付けることで、手榴弾がドローンから放たれたときに垂直に落下し、形状爆弾を敵の装甲車両に確実に貫通させることを発見した[71]。別のチームは、市販のクアッドコプターの中で最も小型で安価なものの1つから、極小のドイツ製DM51破片手榴弾を投下するための3Dプリント・アタッチメントとフィンを完成させた[72]。一方、オペレーターたちは、これらの即席武器で大型車両を破壊する戦術を磨き、共有し、戦車の開いたハッチやエンジン・ブロックなどの脆弱性を狙う方法についてのビデオを流した[73]。

やがて、こうした実験や共同研究がウクライナのドローン兵器庫を大きく多様化させ、より大型の「爆撃機」ドローンや一方向攻撃ドローン(one-way attack drones)の進化につながった。どこにでもあるDJIのクアッドコプターに加え、ドローンワークショップでは、より大型のヘキサコプターやオクトコプターのドローンを再利用して、より重い兵器を投下するようになった。例えば、農業用ドローンから作られたヘキサコプター「ババ・ヤーガ(Baba Yaga)」は、4発の82mm迫撃砲弾か2発の大型120mm弾を投下することができる[74]。ロシアの電子戦部隊や防空部隊がこのような再利用可能なドローンを打ち負かすために適応すると、ウクライナのドローンオペレーターは、根本的に安価な一方向攻撃一人称視点(FPV)クアッドコプターを開発することでさらに適応した。ウクライナの生産者は年間およそ50,000機を製造している[75]。

一人称視点(FPV)ドローンの技術と戦術の継続的な開発と水平的な普及は、息をのむようなスピードで行われてきた。2023年初頭までに、ウクライナの部隊は自分たちが改良した安価な一人称視点(FPV)ドローンを、米国が供給するエアロ・ビロメント(AeroVironment)社のスイッチブレードのような高価なNATOの徘徊型弾薬(loitering munitions)よりもはるかに高性能であると考えていた[76]。ウクライナの一人称視点(FPV)ドローンも甚大な損害を与えており、2023年10月までにロシアの車両損害のおよそ半分を占めている[77]。ドローン戦争に参加しているウクライナ人も、水平学習の優位性を認識しており、知識交換(knowledge exchange)の機会を増やすことで、適応のペースを上げることを望んでいる。2022年12月からは、市民団体が「ドローン・デモ・デイ(Drone Demo Days)」を開催し、ドローンのワークショップや軍のオペレーターが集まり、経験を共有することを奨励している[78]。

結論

予備的かつ必然的に限定的ではあるが、ウクライナ軍における適応に関するこの初期の厚みのある記述的分析は、さらなる研究に値する3つの重要な発見を浮き彫りにしている。第一に、多くの固定観念に反して、ウクライナ軍は3つの学習メカニズムすべてを通じて適応している。ボトム・アップの創意工夫と水平的普及の実践でよく知られているが、それにもかかわらず、ドクトリン、組織的実践、技術投資、さらには戦術に至るまで、トップ・ダウンで重要な変化をもたらした重要な事例がいくつかある。そのひとつが、ウクライナ空軍内に独立したドローン部隊、第383連隊/旅団を設立したことである。第383連隊/旅団は、最初の侵攻の際、進撃するロシア軍部隊に対してバイラクタル(Bayrakhtar)の配備に成功し、その後、ロシアの地上防御が電子戦能力を採用したため、作戦地域を黒海に変更するという重要な役割を果たした。

第二に、適応は真空(vacuum)の中で起こるものではない。今回取り上げた3つの適応事例の背後にあるプロセスを調査したところ、それぞれが事前の制度化された学習に依存しており、その多くはドンバス戦争にまでさかのぼることが明らかになった。もしウクライナ政府が第2次ミンスク協定の後、民兵を地方警察に従属させるのではなく、民兵を解散させていたら、アゾフ連隊は2022年には存在していなかっただろう。そして最も重要なことは、マリウポリでの敗北を防ぐために、アゾフスタル製鉄所に関する地元の知識を持ち出すこともなかっただろう。むしろ、一人称視点(FPV)ドローン戦術の進歩的な革命のように、適応は過去の成功の上に築かれ、しばしば学習の好循環のように見える。

最後に、一人称視点(FPV)ドローンの事例で特に浮き彫りになったように、ウクライナではおそらく、既存の軍事的適応理論(theories of military adaptation)に適合しようとしない、独自の新しい適応メカニズムが出現している。指揮系統を上下させたり、前線部隊と兵士の間を横方向に流れたりするのではなく、市民社会組織との緊密な協力関係によって、指揮系統(chain of command)を越えて考え(ideas)が伝達されるようになっているのだ。伝統的なチャンネルを待つよりも、戦火にさらされている兵士も、後方にいる指揮官も、非軍人や非伝統的なコミュニケーション手段の助けを借りて、ベスト・プラクティスについて調整することができる。そしてこの革新(innovation)は、学習を急速に加速させる可能性を秘めている。

ノート

[1] See Robert T. Foley: ‘Dumb donkeys or cunning foxes? Learning in the British and German armies during the Great War’, International Affairs, 90:2 (2014), pp. 279–98; Robert T. Foley: ‘A case study in horizontal military innovation: The German Army, 1916–1918’, Journal of Strategic Studies, 35:6 (2012), pp. 799–827; Aimée Fox, Learning to Fight: Military Innovation and Change in the British Army, 1914–1918 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018); Michael A. Hunzeker: Dying to Learn: War Time Lessons from the Western Front (Ithaca: Cornell University Press, 2021); Michael A. Hunzeker and Kristen A. Harkness: ‘Detecting the need for change: How the British Army adapted to warfare on the Western Front and in the Southern Cameroons’, European Journal of International Security, 6:1 (2021), pp. 66-85; Nina Kollars: ‘War’s horizon: Soldier-led adaptation in Iraq and Vietnam’, Journal of Strategic Studies, 38:4 (2015), pp. 529–53; Nina A. Kollars, Richard R. Muller, and Andrew Santora: ‘Learning to fight and fighting to learn: Practitioners and the role of unit publications in VIII Fighter Command, 1943–1944’, Journal of Strategic Studies, 39:7 (2016), pp. 1044–67; Williamson Murray: Military Adaptation in War: With Fear of Change (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

[2] See Theo Farrell: ‘Improving in war: Military adaptation and the British in Helmand Province, Afghanistan, 2006–2009’, Journal of Strategic Studies, 33:4 (2010), pp. 567–94; Theo Farrell: ‘Military adaptation and organisational convergence in war: Insurgents and international forces in Afghanistan’, Journal of Strategic Studies, 45:5 (2022), pp. 718–42; Theo Farrell and Antonio Giustozzi: ‘The Taliban at war: Inside the Helmand insurgency, 2004–2011’, International Affairs, 89:4 (2013), pp. 845–71; Torunn Laugen Haaland: ‘The limits to learning in military operations: Bottom-up adaptation in the Norwegian Army in Northern Afghanistan, 2007–2012’, Journal of Strategic Studies, 39:7 (2016), pp. 999–1022; Kristen A. Harkness and Michael A. Hunzeker: ‘Military maladaptation: Counterinsurgency and the politics of failure’, Journal of Strategic Studies, 38:6(2015), pp. 777–800; Raphael Marcus: ‘Military innovation and tactical adaptation in the Israel–Hezbollah Conflict: The institutionalization of lesson-learning in the IDF’, Journal of Strategic Studies, 38:4 (2015), pp. 500–28; John A. Nagl: Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam (Chicago: University of Chicago Press, 2005); Olivier Schmitt: ‘French military adaptation in the Afghan War: Looking outward or inward?’, Journal of Strategic Studies, 40:4 (2017), pp. 577–99.

[3] For a broad overview of the military innovation literature, see Adam Grissom, ‘The Future of Military Innovation Studies’, Journal of Strategic Studies 29/5 (Oct. 2006), pp. 905–34. Also see Deborah D. Avant, Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral Wars (Ithaca, NY: Cornell UP 1994); Barry R. Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars (Ithaca, NY: Cornell UP 1984); Stephen Peter Rosen, Winning the Next War (Ithaca, NY: Cornell UP 1994); Kimberly Marten Zisk, Engaging the Enemy: Organization Theory and Soviet Military Innovation, 1955–1991 (Princeton UP 1993).

[4] Farrell, ‘Improving in War’, p. 569.

[5] Kollars, ‘War’s Horizon’.

[6] Hunzeker and Harkness, ‘Detecting the need for change’, pp. 69-70.

[7] Kollars, ‘War’s Horizon’, pp. 533-534.

[8] Farrell, ‘Improving in War’, p. 569; Stuart Griffin, ‘Military innovation studies: Multidisciplinary or lacking discipline?’, Journal of Strategic Studies, 40:1–2 (2017), p. 200. See also Williamson Murray, Military Adaptation in War.

[9] Grissom, ‘The Future of Military Innovation Studies’, pp. 920-24.

[10] Grissom: ‘The Future of Military Innovation Studies’, pp. 919–920; Posen: Winning the Next War.

[11] J.F.C. Fuller: Tanks in the Great War, 1914–18: The Development of Armoured Vehicles and Warfare (Leonaur: 2020).

[12] David Glantz and Jonathan House: When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler (Lawrence: Kansas UP, 1995).

[13] Hunzeker and Harkness: ‘Detecting the need for change’, pp. 69–70. For an overview of the different military learning pathways, see Fox: Learning to Fight, pp. 53–72.

[14] Foley: ‘A case study in horizontal military innovation’, pp. 803–04.

[15] Bruce Gudmundsson: Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, 1914–1918 (Praeger: 1995).

[16] Nina Kollars: ‘War’s Horizon: Soldier-Led Adaptation in Iraq and Vietnam,’ Journal of Strategic Studies, 38:4 (2015), 529–553.

[17] Babak Taghvee: Guardians of Ukraine: The Ukrainian Air Force Since 1992 (Crecy: Manchester, 2020), 146–57.

[18] Tom Cooper et al.: War in Ukraine: Vol., 2, Russian Invasion, February 2022 (Warwick: Helion, 2023), 13.

[19] Ibid.

[20] Adam Lowther & Mahbube Siddiki: ‘Combat Drones in Ukraine,’ Air & Space Operations Review (December 2022), 5–6.

[21] ‘Ukraine receives Bayraktar TB2 UAVs,’ Air Forces Monthly (18 April 2019), available at: https://www.keymilitary.com/article/ukraine-receives-bayraktar-tb2-uavs.

[22] Illia Ponomorenko: ‘Bloomberg: Turkey ready to sell over 20 Bayraktar drones to Ukraine,’ Kyiv Independent (5 December 2021).

[23] ‘Ukraine receives Bayraktar TB2 UAVs.’

[24] Ponomorenko.

[25] Ibid.

[26] Yuri Svitlyk: ‘Invasion of Ukraine: Bayraktar TB2 strike UAV review,’ Root Nation (3 March 2022): at https://root-nation.com/en/articles-en/weapons-en/en-bayraktar-tb2-drone-review/.

[27] Stijn Mitzer and Joost Oliemans: ‘A Monument Of Victory: The Bayraktar TB2 Kill List,’ Oryx available at: https://www.oryxspioenkop.com/2021/12/a-monument-of-victory-bayraktar-tb2.html, (accessed 15 August 2023).

[28] David Hambling: ‘Ukraine’s Bayraktar Drone Helped Sink Russian Flagship,’ Forbes (14 April 2022) available at: https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2022/04/14/ukraines-bayraktar-drones-helped-destroy-russian-flagship/.

[29] H.I. Sutton: ‘Incredible Success Of Ukraine’s Bayraktar TB2: The Ghost Of Snake Island,’ Naval News (18 May 2022).

[30] Ibid.

[31] Isobel Koshiw: ‘Ukraine pushes Russian forces from strategic Snake Island,’ The Guardian (30 June 2022).

[32] Ashish Dangwal, “Bayraktar TB2 Drones ‘Out Of Action’ From Ukraine War; Russia’s Air Defense Or Diplomacy Behind Their Disappearance?” EurAsianTimes (4 December 2022), available at: https://www.eurasiantimes.com/bayraktar-tb2-drones-out-of-action-from-ukraine-war-russias/.

[33] One Tu-141 Strizh Damaged Three Tu-22M3 and a Kh-32, Russians Officially Admit’ Defence Express (8 December 2022), https://en.defence-ua.com/news/one_tu_141_strizh_damaged_three_tu_22m3_and_a_kh_32_russians_officially_admit-7884.html.

[34] ‘New details of attacks on Russian strategic aviation airfields revealed,’ Militarnyi (6 September 2023), https://mil.in.ua/en/news/new-details-of-attacks-on-russian-strategic-aviation-airfields-revealed/.

[35] ‘Russia Charges Top Ukrainian Military Officials With “Terrorism,”’ The Moscow Times (3 October 2023), https://www.themoscowtimes.com/2023/10/03/russia-charges-top-ukrainian-military-officials-with-terrorismbudanov-a82639.

[36] John Spencer and Liam Collins: “The Untold Story of the Ukrainian Helicopter Rescue Missions During the Mariupol Siege,” TIME (15 February 2024).

[37] John Spencer and Arseniy Fedosiuk: ‘MWI Podcast: Inside Azovstal,’ Modern War Institute at West Point (14 July 2023), https://mwi.westpoint.edu/mwi-podcast-inside-azovstal/.

[38] Christopher Lawrence: The Battle for Kyiv: The Fight for Ukraine’s Capital (Barnsley: Frontline Books, 2023), p. 151.

[39] John Spencer and Arseniy Fedosiuk.

[40] Kristin Ljungkvist: ‘A New Horizon in Urban Warfare in Ukraine?’ Scandinavian Journal of Military Studies 5/1 (2022), 91–98.

[41] Amos Fox: ‘The Russo-Ukrainian War and the Principles of Urban Operations,’ Small Wars Journal (10 November 2022).

[42] Michael Schwirtz: ‘Last Stand at Azovstal: Inside the Siege That Shaped the Ukraine War,’ New York Times (24 July 2022).

[43] Adrien Nonjon : Le régiment Azov: Un nationalisme ukrainien en guerre (Paris: CERF, 2023), pp.34–71.

[44] Ibid, p. 73.

[45] Askold Krushelnycky: ‘The Battle For Mariupol,’ New Atlanticist (16 June 2014).

[46] Mapping Militant Organizations. ‘Azov Movement.’ Stanford University. Last modified August 2022. https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/azov-battalion.

[47] Nonjon, pp. 81–85.

[48] Becky Sullivan and Joanna Kakissis: “How a massive steel plant became the center of Ukraine’s resistance in Mariupol,” NPR (5 May 2022).

[49] Schwirtz.

[50] Sylvain Ferreira and Nicolas Pontic : ‘Mariuopol, bataille urbaine en Ukraine,’ Ligne de Front, Hors-Série (October-December 2023), pp. 94–95.

[51] Daria Dmytriieva: ‘Tough decisions were made: Commander of Special Forces disclosed details of special operations at Azovstal,’ RBC-UKRAINE, 31 October 2023, available at: https://newsukraine.rbc.ua/news/tough-decisions-were-made-commander-of-special-1698745743.html. Maxim Tucker, ‘Inside Ukraine’s “impossible” military intelligence raid on Azovstal,’ The Times (15 March 2023).

[52] Roman Petrenko: “Marines and ‘Azov’ rescue 500 fighters from the port of Mariupol,” Ukrainska Pravda (20 April 2022).

[53] Olga Kyrylenko: “Escaping the besieged city by foot: The untold story of a marine’s escape from Mariupol,” Ukrainska Pravda (4 August 2022).

[54] Roman Petrenko: “Marines and ‘Azov’ rescue 500 fighters from the port of Mariupol” Ukrainska Pravda (20 April 2022)

[55] Viktor Stoll: ‘Fortress on the Azov: Re-learning Strongpoint Defense of Urban Terrain in LSCO,’ Wild Blue Yonder: Air University (6 May 2022).

[56] @Polk_Azov, “Address by the Commander of the Azov Regiment, Lieutenant Colonel Denis Prokopenko, to the world community.” Twitter, 13 April 2022.

[57] Schwirtz.

[58] “Russian Tu-22M3 bombers strike Mariupol,” UKRINFORM (15 April 2022).

[59] Viktor Stoll: “Fortress on the Azov: Re-learning Strongpoint Defense of Urban Terrain in LSCO,” Wild Blue Yonder: Air University (6 May 2022).

[60] Ferreira and Pontic, p. 96; Jonathan Yerushalmy: ‘Mariupol before and after: updated Google maps reveal destruction in Ukraine city,’ The Guardian (28 April 2023).

[61] Mark Galeotti: Armies of Russia’s War in Ukraine (Oxford: Osprey, 2019), pp. 38–41.

[62] Lawrence, pp. 29–31.

[63] Olesya Khromeychuk: The Death of a Soldier Told by His Sister: A Ukrainian Story (Monoray: London, 2021), 86.

[64] Nicolas Lazaredes: ‘Ukraine’s DIY drone war: Self-taught soldiers facing up to Russian-backed war ma-chine,’ Australian Broadcasting Corporation (22 April 2015).

[65] Ibid.

[66] Sebastien Roblin: “Pilot Explains How Ukraine’s Crowdfunded ‘Army Of Drones’ Saves Lives,” Forbes (2 May 2023).

[67] Julian Borger: ‘The drone operators who halted Russian convoy heading for Kyiv,’ The Guardian (28 March 2022).

[68] Michael Peck: ‘Ukrainian troops used “wedding drones” and Google Maps to batter Russian forces during the war’s chaotic early days, commanders say,’ Business Insider (16 May 2023).

[69] Yaroslav Trofimov: ‘Ukraine’s Drone Spotters on Front Lines Wage New Kind of War,’ Wall Street Journal (7 August 2022).

[70] Laurean-Georgel Oprean: ‘Artillery And Drone Action Issues In The War In Ukraine,’ Scientific Bulletin Vol. 28, No. 1(55), 2023.

[71] ‘How Ukraine Uses Obsolete Soviet Grenades To Destroy Russian Tanks From Above,’ Radio Free Europe / Radio Liberty (5 May 2022), https://www.rferl.org/a/ukraine-cheap-grenades-expensive-tanks/31835434.html.

[72] Natalia Yermak and Thomas Gibbons-Neff: ‘In a Ukraine workshop, the quest to build the perfect grenade,’ New York Times (8 January 2023).

[73] Chric Panella: “Video from Ukraine shows exploding drones flying into open hatches on enemy armored vehicles, taking precision strikes to the next level,” Business Insider (2 November 2023).

[74] ‘Baba Yaga Drones Are Delivering Fear to Russian Occupiers in Ukraine,’ Technology.Org (16 October 2023), https://www.technology.org/2023/10/16/baba-yaga-drones-delivering-fear-to-russian-occupiers/.

[75] Christopher McFadden: “Ukraine vows to produce ‘a million drones’ in 2024,” Interesting Engineering (26 December 2023) https://interestingengineering.com/military/ukraine-to-produce-a-million-drones.

[76] ‘Angry Drones of Ukraine Armed Forces: What types of kamikaze drones are most publicly mentioned— statistics and examples,’ Molfar-OSINT https://molfar.com/en/blog/angry-drones-yaki-droni-kamikadzezsu-naychastishe-zgaduyutsya-v-media-statistika-i-prikladi#:~:text=Ukrainian%2Dmade%20drones.,turning%20them%20into%20kamikaze%20drones.

[77] Philippe Langloit : ‘Le drone FPV est-il la munition téléopérée du futur?’ DSI Hors Série No. 93 (2024), pp. 34–37.

[78] “At Drone Demo Day, 73 development teams presented their work for the Armed Forces,” Ukraine Business News (21 December 2022).